Tres asientos delante del banquillo: nueva entrega de las crónicas de Emmanuel Carrère desde el juicio por los atentados de París

Tres hombres perdidos al borde de una historia que les sobrepasa

Capítulo 15

Siempre es de noche cuando Abdellah Chouaa sale del juzgado. Desde que está en París proyecta ir a ver los Campos Elíseos, pero está lejos, no se atreve, tiene miedo de perderse o de que le reconozcan, y por el momento se limita a este único trayecto: la línea 14 hasta Saint-Ouen, la 13 hasta Basilique-de-Saint-Denis y luego el autobús 53 para llegar a su casa. Su casa es un cobertizo detrás del chalé de una señora mayor cuyo salón está obligado a atravesar. Diez metros cuadrados, 600 euros al mes. Solo, sin familiares, sin nómina y con apuros difíciles de confesar, no habría encontrado nada así sin la ayuda de su abogado, y se puede decir que al menos en este sentido tiene suerte. Pero tiene que pagar otro alquiler de 700 euros en Bélgica, al cual hay que añadir la gasolina para ir y venir cada fin de semana, y también la comida aunque haga las compras en Bélgica, donde es más barato, y los gastos de una familia con tres hijos. Su madre y sus hermanas le ayudan un poco, cada una le da 50 euros mensuales, pero eso no va a durar indefinidamente.

Antes tenía un auténtico oficio, suministraba en el aeropuerto los bloques de hielo que se meten en la bodega de los aviones, hoy malvende los domingos en los mercadillos ropa de dudosa procedencia. En negro, ha confesado ante el tribunal, que no ha tenido ánimos para reprochárselo. El día en que conversamos acaba de vender su coche: 3.700 euros con los que tendrá que apañarse hasta el final del juicio en mayo. Suponiendo, por supuesto, que al final del juicio no le encarcelen de nuevo: sería una catástrofe tal que prefiere no pensarlo.

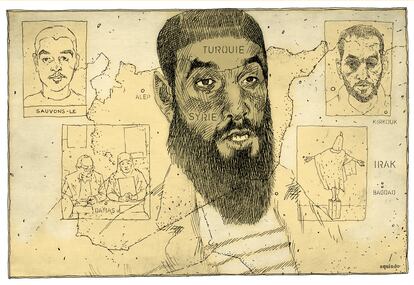

Como Hamza Attou y Ali Oulkadi, Abdellah Chouaa comparece en el viernes 13 bajo control judicial, acusado pero no detenido y obligado a estar presente en todas las audiencias. Día tras día, estos tres vecinos treintañeros de Molenbeek, que practican la muy pequeña delincuencia y perseguidos sobre todo por la mala suerte, se sientan delante del banquillo acristalado donde están los catorce “verdaderos” acusados. Él, Abdellah Chouaa, no se vuelve nunca para mirarlos ni hablarles. No quiere tener nada que ver con ellos, y menos aún con su ex amigo Mohamed Abrini, pieza gruesa del sumario, por culpa del cual se encuentra aquí.

Abdellah Chouaa tuvo la desgracia de transportarle en su coche al aeropuerto bruselense de Zaventem el 23 de junio de 2015, y después la de recogerle en París el 16 de julio. En ese intervalo, recibió de él frecuentes llamadas de teléfono procedentes de números exóticos de Laos, de Bután, de Guinea, de Rusia, en realidad de locutorios de Siria. Durante la instrucción ha jurado que no sabía que Abrini viajaba a Siria, que creía que él estaba de vacaciones en Turquía. Pero Abrini, en lugar de minimizar su participación, como podría haber hecho fácilmente, no ha dejado de resaltarla: ¿Cómo podía ignorar Chouaa el motivo de ese viaje y su radicalización, notorios en todo Molenbeek? No quiero pronunciarme sobre el fondo, pero que hayan puesto en libertad a Chouaa y a los otros dos al cabo de unos meses detenidos, significa que sus fechorías no son tan graves. Son suficientes, sin embargo, para que comparezcan en el Viernes 13 y para que sus vidas se hayan convertido en una pesadilla.

Abdellah Chouaa le dice a su hijo mayor, de diez años, que vuelve a casa únicamente los fines de semana porque ha encontrado un trabajo seguro en París, pero teme continuamente que un compañero de escuela vea su foto en el periódico y le suelte al pequeño, delante de todo el mundo: “¿Así que tu padre es un terrorista?” Quizá debería hacer como Ali Oulkadi, que ha reunido el valor para explicar a su hija primogénita, también de diez años, que unos señores han hecho grandes tonterías y que papá conoce a uno de ellos y por eso tiene serios problemas.

Ali Oulkadi es el hombre del último kilómetro, el que la mañana del 14 de noviembre de 2015 llevó de un lugar a otro de Bruselas a Salah Abdeslam, al que Hamza Attou (junto con el tercero en discordia, Mohamed Amri) había transportado desde París durante la noche. Nadie sospecha realmente que son terroristas, pero es innegable que han ayudado a huir, por amistad, a uno de ellos. Hamza Attou y Ali Oulkadi frecuentaban en Molenbeek el famoso café Les Béguines, propiedad de Brahim Abdeslam. Pasaban la mayor parte de su tiempo fumando hierba, y de forma ocasional vendiéndola, y Abdellah Chouaa, aunque tenga como ellos modestos antecedentes penales, se empeña en desmarcarse discretamente de sus dos compañeros de infortunio. Mientras que todos los acusados cultivan el mismo atuendo de chándal y zapatillas de deporte, él lleva un traje de color claro, demasiado ligero para la estación, y debajo de la camisa blanca un jersey con cuello de cisne, también blanco: el aspecto de un empleado respetable, no el de la chusma.

Todos los días los tres se encuentran a las 11.30 delante del juzgado, donde entran escoltados por gendarmes y seguidos por miradas de curiosidad que les atemorizan. Ali Oulkadi no tiene la suerte de un techo fijo, como Abdellah Chouaa. Va de un hotel Formule 1 a otro, a tenor de las ofertas promocionales, y a veces, cuando no aguanta más, Abdellah Chouaa le hospeda en su cobertizo. Recalientan un plato de pasta, Abdellah se pone la inyección de insulina, porque es diabético, y después los dos se tumban en la cama y se cuentan la vida con que sueñan cuando todo esto haya terminado: una casa, un empleo más o menos fijo, ver crecer a sus hijos, los porros solo el fin de semana. Sé menos de Hamza Attou, el único de los tres que se ha negado a hablar conmigo, no por recelo, creo, sino más bien porque sufría uno de esos terribles accesos depresivos que les aquejan a los tres por turnos.

En este momento el juicio atraviesa una etapa aburrida: quizá por eso, porque yo ya estaba harto de mirar los Power Point comentados en voz en off por los investigadores belgas, yo haya querido saber más de estos tres hombres perdidos al borde de una historia que les sobrepasa. Aburridos para nosotros, estos momentos son una tregua para ellos, después de las cinco semanas de testimonios de las partes civiles. Trescientos cincuenta víctimas o allegados de las víctimas, un tsunami de horror y de sufrimiento. Casi todos los días, un padre o una madre de luto, se dirigía al banquillo de los acusados y les increpaba metiéndolos a todos en el mismo saco, como si ellos, Abdellah Chouaa, Ali Oulkadi y Hamza Attou, hubiesen ametrallado con Kalachnikovs a sus hijos. Había que reprimir el impulso de levantarse y gritar: “¡Pero yo no estoy con ellos! ¡Yo no he hecho nada!”

El otro día, Ali Oulkadi y yo aprovechamos una suspensión de audiencia para hablar sentados en un banco en el pasillo del juzgado. Él me explicaba que para aguantar le ayuda seguir los debates y tomar en una libreta notas lo más minuciosas posible. Una señora se nos acercó para decirme que leía y apreciaba mis crónicas. Parte civil, quería saber si yo me acordaba de su testimonio. No, por desgracia, seguramente había coincidido con alguno de mis raros días de ausencia. Confiando en refrescarme la memoria, dijo: “Vine al estrado con mis dos nietos”. Entonces intercaló Ali Oulkadi: “Nino y Marius”. No sé si la señora le reconoció o no, pero en todo caso ella le sonrió y lo confirmó: “Sí: Nino y Marius”. Mientras ella se alejaba, un resplandor de pura alegría iluminó la cara de Ali porque alguien le había hablado normalmente, y repitió en voz baja “Nino y Marius”, como si los nombres de esos pequeños cuyo padre fue asesinado en el Bataclan fuesen los de sus propios hijos y como si le concedieran fugazmente, tal vez por error, pero ya era algo, el derecho de llorar por ellos como todo el mundo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.