El día de Hollande: nueva entrega de las crónicas de Emmanuel Carrère desde el juicio por los atentados de París

Esta semana, un presidente de la República ante la abogada de un terrorista

Capítulo 12

1. Un debate

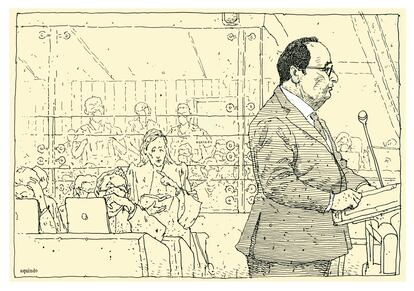

Gran efervescencia, el miércoles pasado: recibíamos a François Hollande. Todos los periodistas-turistas que vinieron el primer día y se marcharon el segundo habían vuelto y nos obligaban a apretujarnos en los bancos en los que habíamos contraído hábitos. Para caldear la sala mientras aguardábamos la llegada del astro, hubo un raro y pequeño debate —raro porque era totalmente ocioso y al mismo tiempo de excelente calidad— sobre si el testimonio del expresidente era oportuno en el juicio. ¿Qué luz podía aportar sobre los hechos, la personalidad de los acusados o su moralidad, triple criterio requerido, me informé en esta ocasión, por el artículo 331 del Código Penal? Puesto que se había denegado la condición de partes civiles a personas que estaban dentro del Estadio de Francia, donde no sucedió nada, ¿por qué prestar tanta atención a Hollande, que también estaba en el interior y contra quien, que sepamos, no disparó nadie? ¿Por qué ese favoritismo? ¿Porque era presidente de la República? Respuesta evidente: sí, porque lo era. Y fue a él, concretamente, a quien aludieron los terroristas. Les oímos decir, en la terrible grabación de audio del Bataclan: “Agradecedlo a vuestro presidente Hollande”. Si os matamos es por su culpa, porque es él quien empezó a lanzar bombas sobre nuestras mujeres y nuestros niños. A pesar de este último cartucho utilizado por los abogados de la defensa, que plantearon este problema inexistente, lo sensato era concluir como lo hizo el ministerio público: se juzgará la pertinencia de este testimonio en cuanto lo hayamos escuchado. Y además, ahora que Hollande estaba presente, no íbamos a pedirle que se volviera a su casa.

2. Una piedrecilla en el zapato

Mientras aguardábamos hacíamos apuestas: ¿habrá un incidente en la audiencia? ¿Saldrá de su cabina Salah Abdeslam, como lo hacía al principio del juicio, como después no ha vuelto a hacerlo? Un amigo abogado tenía su propia previsión: en el momento en que Hollande se acerque a la barra, y antes incluso de que abra la boca, Abdeslam se levanta y, apuntándole con el dedo, grita: “¡El acusado es él! ¡Es él el que debería estar en el banquillo!”. Confesémoslo: por muy partidarios que seamos de la serenidad en los debates, esperábamos algo parecido. No ocurrió nada. Sí: una confusa y de todos modos demasiado tardía agitación de Abdeslam, al que el presidente del tribunal le cortó de inmediato la palabra porque entre presidentes se echan una mano. Hollande estuvo digno, articulado, un poco rígido pero sin renunciar al humor en ningún momento: Hollande en persona. Los abogados de las partes civiles le hicieron preguntas respetuosas y en su mayoría inútiles, y él respondió en síntesis que si volviera a suceder actuaría de la misma manera.

La única que intentó algo fue Olivia Ronen, la abogada de Abdeslam. Resumo su argumentación. El discurso de los terroristas es que los atentados son una reacción legítima al terrorismo de Estado practicado por Francia, primero en Irak y después en Siria: ojo por ojo y diente por diente, más valía no empezar. El discurso del Estado no solo es que una reacción semejante sería en todo caso inadmisible, sino que además el argumento no se sostiene porque el Estado Islámico amenazó a Francia antes y no después de las primeras acciones en Irak. Según la fórmula de Hollande: por lo que somos —el país de la libertad—, no por lo que hemos hecho. Todo el mundo parece estar de acuerdo en esto y sin embargo es lo que impugna Ronen: “Espere, señor presidente”, dice ella, “veamos de cerca la cronología. Fue el 21 de septiembre de 2014 cuando Mohamed al Adnani, portavoz del Estado Islámico, hace un solemne llamamiento para castigar al mundo occidental y, en especial, a los ‘malvados y sucios franceses’. ¿Y cuándo se produjeron los primeros ataques franceses en Irak?”. “Pues”, responde Hollande, que olfatea la trampa, “a finales de septiembre...” (después, entonces). “No”, dice Ronen, “el 19 de septiembre” (antes, por tanto)”. Francia ataca al Estado Islámico dos días antes de anunciar éste que va a atacar a Francia. De modo que Abdeslam tiene razón desde el estricto enfoque de la cronología: somos nosotros, Francia, los que hemos declarado la guerra a los pacíficos ciudadanos del Estado Islámico. Es un detalle, enseguida pasamos a otro asunto, pero yo pensé que Ronen era valiente al señalarlo, con los pocos cartuchos de que dispone, y me pregunté si este detalle, esta piedrecilla en el zapato de Hollande, no era también en cierto modo una piedrecita en el camino de una defensa de ruptura, tal como la teorizó y aplicó con escándalo Jacques Vergès durante el juicio de Klaus Barbie, hace exactamente 35 años.

El Viernes 13 [el día del atentado del Bataclan] recuerda a menudo el juicio de Barbie. Tanto en Lyon entonces como en París hoy, la puesta en escena era grandiosa. Han transformado el vestíbulo en un tribunal capaz de acoger a 700 personas, han elevado la altura del pretorio, todo se ha filmado. Han querido hacer de este juicio el proceso del nazismo, de la ocupación, de la tortura, un juicio ejemplar ante la historia. Con una salvedad. La salvedad de que estaba Vergès, que empleó todo su talento en esgrimir de todas las maneras un argumento similar al que balbucea Ronen: vuestra justicia no vale nada. No la reconozco porque la Gestapo torturó en Francia, de acuerdo, pero Francia torturó en Argelia y nadie piensa en juzgarla. Así que en el juicio de Barbie solo hablaré de la tortura en Argelia. Y no me digan que esto no tiene nada que ver, porque no es verdad. Pongan en orden su propia casa.

3. “El abogado del terror”

Es el título del formidable documental que Barbet Schroeder dedicó a Vergès, un personaje novelesco que empezó siendo un valeroso combatiente anticolonialista antes de convertirse, a partir de la causa palestina, en el defensor de todos los terroristas de los años setenta, de algunos dictadores sanguinarios ―pero marxistas― y, la culminación de su carrera, de un verdugo nazi. Agazapado en la penumbra dorada de su despacho, ante sus estatuillas jemeres —es posible que regaladas por Pol Pot—, tiene la sonrisa del gato de Cheshire, la voz meliflua y sardónica: un malvado ideal para James Bond.

Barbet Schroeder le pregunta qué recuerdo conserva del juicio de Barbie. Regocijado por la pregunta, paladea el adjetivo en la boca antes de soltarlo: “¡Euforizante!”. Luego da una calada del puro, encantado de sí mismo, y prosigue: “Había 39 abogados de partes civiles y yo estaba solo. Lo cual quiere decir que cada uno solo valía una cuadragésima de mí. Recuerdo que, antes del juicio, Roland Dumas me dijo que iba a contratarlo una asociación de resistentes. ‘¿Qué te parece?’. Yo le respondí: No te tengo miedo, pero te lo desaconsejo. Vais a ser 40 fulanos repitiendo lo mismo y fingiendo la misma emoción simulada: la dignidad humana... el deber de la memoria... nunca jamás esto... Los tres primeros, si son buenos actores, tendrán un pequeño éxito, pero a partir del cuarto van a decir: ¡Basta! ¡Basta! Dumas aceptó, de todas formas, pero yo pregunto: ¿puede decirme el nombre de uno solo de aquellos tenores que yo tenía enfrente? Un juicio es un lugar mágico, una caja de sorpresas. ‘Nunca jamás esto’: lo hemos oído decir cien veces, con la voz trémula, pero en realidad se decían a sí mismos: ¿qué más va a inventar hoy este cabrón de Vèrges?... Esto me divierte, me excita, pero no es solo eso. No soporto que humillen a un hombre. No soporto que a un hombre solo, aunque sea el último de los canallas, le insulte una multitud de linchadores. Un día alguien me preguntó: ¿usted habría defendido a Hitler?”. De nuevo, la sonrisa de gato. “Respondí: ‘Incluso defendería a Bush”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.