El retorno literario del exilio español

Nuevos libros sobre la gran expatriación española del siglo XX y la lucha desde el interior contra el franquismo analizan sus protagonistas y divisiones

El exilio es una cicatriz sin la que no se puede comprender la historia de España en el siglo XX, por su duración, cuatro décadas, y por su hondura, desde el medio millón de personas que pasaron la frontera con Francia en 1939, en condiciones infrahumanas, aunque dos tercios regresaron en los meses siguientes, hasta los intelectuales y científicos que enriquecieron las universidades americanas. Nuevos libros publicados en las últimas semanas ponen el foco en sus diferentes protagonistas y aspectos, en unos días en que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha insistido en que tiene la intención de establecer por ley que cada año, en la primera semana de mayo, se homenajee a los exiliados.

De la influencia de aquellos hombres y mujeres en el régimen constitucional actual, lo que puede extrañar por su lejanía en el tiempo, trata el libro Exilio republicano y pluralismo nacional (Marcial Pons), de Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Villares recorre el periodo desde 1936, “con las primeras huidas”, escribe, hasta 1982. En su ensayo defiende que “la contribución del exilio a la democracia española fue muy superior a la que se piensa (a veces, incluso desde la propia mirada de los exiliados), en dos cuestiones: organización territorial y democracia política”, dice por correo electrónico. “Su europeísmo y el reconocimiento del pluralismo nacional los acabaron adoptando la lucha antifranquista del interior”, sostiene.

El volumen recoge los sucesivos giros en sus aspiraciones de los que aguardaban fuera, obligados por los hechos. El deseo del retorno rápido al “paraíso perdido”, encabezado por Gobierno de la República en el exilio en México, con José Giral, se esfumó por una combinación de factores: “La Guerra Fría, la división de los exiliados, la resistencia del régimen de Franco y la realpolitik de las democracias occidentales”. La puntilla la dio Franco con su reunión con don Juan —entonces heredero del trono que había abandonado Alfonso XIII—, en el yate Azor, en el verano de 1948. “Dividió a los monárquicos y debilitó al republicanismo”, añade Villares. Mientras, “los nacionalismos periféricos, vascos, catalanes y gallegos”, tuvieron que rebajar su aspiración “de una república ibérica y federal al autonomismo”.

Con el franquismo estabilizado, los esfuerzos de los exiliados se dirigieron a “la reconciliación de vencedores y vencidos, y a la transferencia al interior del protagonismo de la oposición a la dictadura”. Esa evolución tuvo como parteaguas el Congreso de Múnich de junio de 1962, “el contubernio”, para el franquismo, la reunión de distintas familias contrarias al franquismo, que sirvió para sellar “la unión del exilio con el interior” y, más importante, como pronunció en su discurso el liberal Salvador de Madariaga: “La Guerra Civil terminó en Múnich”. España era otra, una sociedad extraña para los que empiezan a regresar, como le sucede al escritor Max Aub en 1969: “He venido, pero no he vuelto”, escribió.

El análisis de Villares desemboca en “la solución autonómica” de la Transición, con sus debates sobre nación, nacionalidades y regiones, “una gestación menos improvisada de lo que por común se supone”, señala. “El esfuerzo de los partidos fue alcanzar un acuerdo de mínimos”, apunta, y pone el foco en la influencia de los nacionalismos periféricos para “que toda la oposición asumiera el pluralismo nacional”. Diferencias léxicas y de criterio que quedaron subsumidas, no sin ambigüedades, en la Constitución de 1978. Villares observa que el nacionalismo vasco la aceptó “como camino a la independencia”. ¿Es hoy el exilio un capítulo cerrado? Este historiador considera que “las heridas que quedan son políticas y morales, en el sentido de que los que se fueron puedan sentirse algo traicionados por la democracia”.

El socialismo clandestino

Del exilio interior, en concreto el que sufrieron los socialistas, se ocupa Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia de la Universidad Complutense, en Hombres sin nombre (Cátedra), donde describe con minuciosidad y abundante documentación (cartas, actas de reuniones, informes policiales…) la continua lucha del PSOE por su reconstrucción, con su terrible factura de “apresados, torturados, encarcelados y fusilados”. Es una historia, sobre todo, “de gente corriente que llevaba una doble vida y siguen siendo hoy casi desconocidos”, escribe el también director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo. Gómez Bravo subraya que fueron “las cárceles y los campos de concentración el espacio central y motor” donde se fraguaron los esfuerzos por mantener el partido.

El título del libro se refiere al nombre que se dieron esos grupos clandestinos “a partir de 1946″. “Estaban muy verdes porque venían de ser un partido de masas y ahora tienen que ocultarse”. Se empiezan a reunir en cafés, bares y talleres para ayudar a las familias de los presos y mantener el contacto con el exterior. Tras la derrota en la Guerra Civil, los socialistas se habían dividido entre los seguidores de Juan Negrín, que estaba en el exilio, y los de Julián Besteiro, que murió en prisión.

El autor muestra “la persecución implacable” del franquismo. De los 99 diputados del PSOE tras las elecciones de 1936, 33 fueron ejecutados. Gómez Bravo recupera las angustiadas cartas que enviaron a sus familias los que sabían que les quedaban unas horas de vida, como Amós Acero, alcalde de Vallecas. De las operaciones para desarticular a estos grupos destaca la de 1953, cuando se practicaron más de 50 registros en el país. Estas actuaciones solían desencadenarse por delaciones. El historiador recoge el testimonio del secretario general socialista en Francia en 1963, Rodolfo Llopis, quien tras unas detenciones ―como la del crítico de cine Ángel Fernández-Santos o el filósofo José Luis Escohotado― las atribuye a las relaciones con los comunistas, “como el joven detenido días antes, Fernando Sánchez Dragó, que los delató”. En el fondo, dice el historiador, había “un conflicto generacional y de poder con la dirección socialista, que estaba en Francia, una gran tensión”.

Con esta investigación, Gómez Bravo quiere “desmitificar el discurso transmitido por la dirección socialista del exilio, que rara vez incluía la contribución” de los que estaban dentro en la lucha contra Franco. Y también que la principal oposición al franquismo la hiciera el PCE. “Esa idea tiene más que ver con historiadores de la Transición. El PSOE hizo oposición toda la dictadura porque tenía la estructura y militancia para ello”. Su estudio llega hasta 1970, año en que “alcanzan puestos principales en el PSOE profesionales liberales y jóvenes intelectuales, y se abre un nuevo ciclo, con nombres como Felipe González y Alfonso Guerra, con una percepción distinta de la realidad que les llevará finalmente al poder”.

Poesía para no olvidar

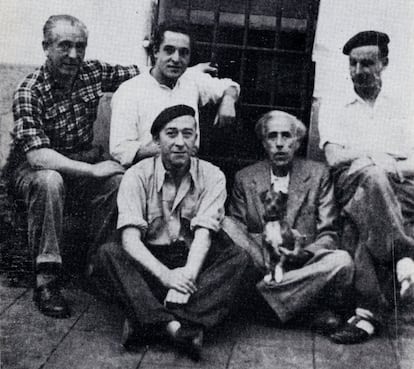

La antología 'Memoria del olvido' (Visor), presentada en el Instituto Cervantes el 7 de mayo, compilada por José-Ramón López García, reúne en sus 1.046 páginas poemas de 44 escritores del exilio. Hay voces consagradas y otras casi desconocidas. El libro se abre con el último verso que escribió Antonio Machado, el célebre alejandrino “Estos días azules y este sol de la infancia”. Desde ahí, con un criterio cronológico, López García ha agrupado los poemas por temas, como la retirada tras el fin de la contienda, o la que, con el título de 'La guerra no ha terminado', habla de cómo “los exiliados pasaron a una guerra europea, en la que militaron”, dijo en la presentación. “También hay una sección sobre la nueva relación que establecieron los españoles con las antiguas colonias”. Mientras que 'Los dioses en el exilio' se centra en “la religiosidad de numerosos autores, muy distinta del nacionalcatolicismo”. Por supuesto, están los versos del dolor por la ausencia de la patria, y la antología se cierra con poemas sobre “el exilio heredado, por aquellos que lo vivieron de niños o que incluso nacieron fuera de España”. Entre los escogidos, Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti, Max Aub, José Bergamín, Luis Cernuda, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcin, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, María Zambrano...

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.