La ópera y sus transformaciones

El Festival de Aix-en-Provence se reafirma como un inagotable campo de pruebas para revitalizar el género.

En su despedida de Aix-en-Provence, Bernard Foccroulle se ha mostrado fiel a los principios que han guiado su programación durante los años en que ha estado al frente del festival provenzal. De entrada, el que puede que sea el ejemplo máximo de una ópera dentro de una ópera, Ariadna en Naxos, de Richard Strauss, en una nueva producción confiada a la británica Katie Mitchell, una presencia asidua aquí en los últimos años y triunfadora incontestable con sus brillantes propuestas escénicas de Alcina, Written on Skin y Pelléas et Mélisande. A continuación, una rareza, como sigue siéndolo poder ver El ángel de fuego, de Serguéi Prokófiev, que hubo de esperar hasta 1991 para llegar incluso a su país; la reposición de uno de esos montajes nacidos bajo su égida que, en la entrevista concedida a este periódico, el propio Foccroulle sitúa entre los mejores de estos últimos años: La flauta mágica ideada por Simon McBurney; un título barroco, Dido y Eneas de Henry Purcell, casi un locus classicus en todas las programaciones del gestor belga, que, como organista profesional, vive permanentemente con un pie en los siglos XVII y XVIII; y, por último, una ópera experimental e intercultural, Seven Stones, que se dará a conocer el próximo sábado. Todo esto depararán los cuatro primeros e intensos días del festival.

Katie Mitchell parece haber leído con cuidado la extraordinaria carta que Hugo von Hofmannsthal envió a un Richard Strauss todavía indeciso sobre la fisonomía y la viabilidad de la Ariadne auf Naxos en que ambos estaban trabajando en julio de 1911, una ópera que, afirmaba el escritor austríaco, “trata de un sencillo y tremendo problema vital: el de la fidelidad. Bien aferrarse a lo que se ha perdido, obstinarse eternamente, hasta la muerte, bien vivir, seguir viviendo, sobreponerse, transformarse, sacrificar la integridad del alma y, sin embargo, preservar tu esencia en esta transformación, seguir siendo un ser humano y no hundirse al nivel de un animal desprovisto de memoria”. Es imposible no relacionar esto con lo dicho por Foccroulle el jueves por la mañana en su última comparecencia pública como director del Festival de Aix-en-Provence: “Si la ópera se museiza, muere”. El viejo género debe, pues, reinventarse incesantemente si quiere, sin perder su ser, conservar su vigencia y continuar no solo entreteniendo, sino también aportando sentido y reflexión a nuestras vidas.

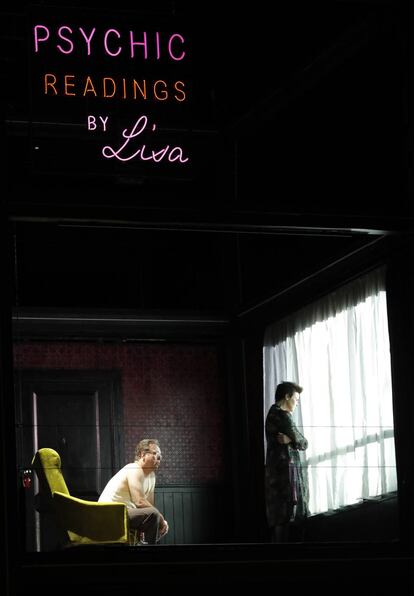

En Aix hemos asistido en las dos jornadas inaugurales a una transformación, si no perfecta, sí muy lograda, y a otra, por el contrario, absolutamente fallida. Desde la primera nota del preludio, el salón del “hombre más rico de Viena”, la transmutación temporal del Monsieur Jourdain de El burgués gentilhombre de Molière, sufre una metamorfosis casi permanente. Por sus cuatro puertas entran y salen personajes con una extraordinaria precisión temporal hasta que, finalmente, se escinde en dos mitades para acoger en una de ellas a esa ópera dentro de una ópera y convertir la otra mitad en un espacio para sus espectadores o para que el Compositor dirija con entusiasmo infatigable su supuesta partitura (la Ariadna en Naxos ficticia dentro de la Ariadna en Naxos real).

El Prólogo de la ópera es, como debe ser, un trajín constante, un ir y venir de ideas y personas en un ágil tono conversacional, una imaginativa sucesión de cambios de iluminación que traducen a la perfección el frenesí argumental, con esa mezcla sorprendente de lo culto y lo popular, lo cómico y lo trágico, lo elevado y lo intrascendente. Y el único pero en esta primera parte procedió del foso, donde Marc Albrecht no logró en ningún momento que la música fluyera con la agilidad y la sustancia teatral de cuanto acontecía en el escenario. Fue la suya una dirección sin poso y sin peso, poco idiomática, que no supo sacar partido de las filigranas que supo obrar Strauss con los 36 instrumentos a los que decidió circunscribirse. Vocalmente, en cambio, todo estaba en su sitio, aunque el personaje que recibe el tratamiento más generoso y empático por parte de Strauss, el del Compositor, su evidente álter ego, tuvo en Angela Brower una traductora más entusiasta que otra cosa: también a ella le costó dar al personaje la entidad y traducir con sutileza sus vaivenes psicológicos. Tiene pocos minutos para hacerlo y no siempre supo aprovechar sus oportunidades.

En la segunda parte, con la mitad del salón transformada en la playa de Naxos, brillaron con luz propia la Ariadne de Lise Davidsen y la Zerbinetta de Sabine Devieilhe, esta última también físicamente gracias a su sensacional vestido luminotécnico, que puede encenderse en su parte frontal como un eficacísimo recurso cómico. Estrenaba la soprano francesa el personaje y lo hizo con sobrados recursos vocales (a pesar de las temibles exigencias técnicas de su gran aria de coloratura) y un enorme desparpajo escénico: Francia parece haber encontrado a la digna sucesora de Natalie Dessay. A un nivel parejo o incluso superior estuvo la Ariadne de Lise Davidsen, una cantante de un apabullante poderío, con graves, con agudos, con un timbre rico y homogéneo, con una musicalidad de primer orden. Por su talla tanto física (la soprano noruega es altísima) como artística (parece nacida para cantar), le lloverán papeles wagnerianos: ojalá no arruinen, como tantas veces ha sucedido tristemente en el pasado, sus extraordinarias condiciones.

Mitchell ha decidido que Teseo no solo abandona a Ariadna en Naxos, sino que la deja también embarazada, y el bebé que nace ante nuestros ojos casi al final de la ópera se convierte en el destinatario de las palabras que Ariadna destina a Baco, una transposición muy pillada por los pelos y una vuelta de tuerca un tanto audaz que no funciona como debiera. Tampoco aportan nada las intervenciones habladas del mayordomo (puramente cómica y autorreferencial) y del Jourdain vienés (autocrítica con la ópera, probablemente un reflejo de lo que piensa Mitchell sobre el arriesgado experimento de Strauss y Hofmannsthal) al principio y el final de la segunda parte, pero estás máculas quedan compensadas más que de sobra por el acierto con que se amalgaman tragedia y comedia, Ariadna y Zerbinetta, las tres ninfas y los cuatro personajes de la commedia dell’arte, pertrechados de globos, confetis y gorros festivos para sacar a Ariadna de su pertinaz afán de morir (las bengalas que enciende Jourdain, trasunto de los fuegos artificiales que se habían anunciado tras el espectáculo escénico, son otro pequeño gran golpe teatral). Cuando aflora, por cierto, ese impulso tanático de la protagonista, no llegó a oírse nunca con claridad el armonio, esencial en la instrumentación de estos pasajes, un pequeño detalle más a apuntar en el debe de la dirección superficial y poco detallista de Albrecht. Dentro de un reparto que rayó a un gran nivel global, merecen destacarse el Baco juvenil y expansivo de Eric Cutler y el Eco siempre delicado y preciso de Elena Galitskaia.

El jueves, en cambio, pintaron bastos en El ángel de fuego, que Prokófiev no logró ver nunca representada y al que, de haberlo hecho ahora en Aix, le habría costado reconocer en lo que aquí se ha visto a su propia creación, su “animal”, como le gustaba llamar a esta ópera malhadada al compositor ruso, no tanto por la prestación orquestal −correcta y muy poco más− comandada muy asépticamente y sin el necesario desafuero por Kazushi Ono, como por el terrible montaje perpetrado por Mariusz Treliński.

El ángel de fuego admite múltiples lecturas, todas interesantes. Nada de lo que propone Treliński lo es ni ayuda al público a comprender el enrevesado desarrollo de este amor obsesivo a tres bandas en el que confluyen la posesión demoníaca, la pulsión sexual, los celos, la histeria, las visiones. Valeri Briusov, el autor de la novela en que Prokófiev se inspiró para redactar él mismo el libreto, quiso exorcizar con su escritura el amor triangular compartido con otro poeta simbolista ruso, Andréi Bely, y la aparentemente irresistible Nina Petrovskaia. Por regla general, la acción, en lugar de explicarse, se enmaraña aún más. Los tres esqueletos que niegan las pretensiones científicas de Agrippa von Nettenheim al final del segundo acto, por ejemplo, se convierten en tres músicos psicodélicos que empuñan guitarras blancas y visten como en los años setenta, imposible adivinar el porqué. Heinrich (aquí ciego) y el Inquisidor son indistinguibles, el duelo entre Ruprecht y el primero es literalmente grotesco, un figurante de pantalón corto hace fotos con su móvil de vez en cuando sin ton ni son, mientras que otros personajes aparecen doblados o triplicados asimismo sin motivo aparente, aparece y desaparece el inevitable travesti, Fausto y Mefistófeles resultan risibles o vemos a los protagonistas convertidos en niños que visten como ellos. Se riza el rizo en el último acto, donde la consecuencia o la secuela de todo lo acontecido hasta entonces (el ingreso de Renata en el convento, el contagio de sus visiones al resto de las monjas y su condena a morir en la hoguera pronunciada por el Inquisidor) se muda absurdamente en una precuela, con una Renata adolescente en lo que parece ser un internado. La pirueta psicoanalítica es tan confusa, y encaja tan mal con el libreto y con la música, que se queda en un salto en el vacío.

Ausřinė Stundytė fue una Renata entregada escénicamente, pero en general muy poco audible. Es cierto que se trata de un papel con un tremendo desgaste físico, pero solo se la oyó cantar sin el freno puesto en algunos pasajes del tercer acto. Presente en todas las escenas de la ópera excepto dos (las menos convincentes, por cierto), Renata exige ser interpretada por una cantante superdotada y con una reserva de energía casi inagotable, algo que no parece poseer Stundytė. El Ruprecht de Scott Hendricks se quedó incluso por debajo, también por falta de recursos vocales suficientes y, en su caso, por una pobre encarnación del protagonista, que semeja un pobre paria desnortado. Treliński convierte este drama simbolista exacerbado, este ejercicio de “amor mistérico” (el adjetivo es de André Bely), en un banal divertimento de camiseta blanca de tirantes (él) y combinación lila (ella), iluminado por rancias luces de neón y plagado de no menos trasnochados clichés, feos estéticamente y hueros conceptualmente.

El público aplaudió con una complacencia y una persistencia igualmente incomprensibles el engendro de Treliński, sobre todo porque el arriesgado mecanismo de orfebrería teatral de Mitchell no había sido premiado como merecía la noche anterior. Por más que los fieles de Aix tengan unas tragaderas tremendas con todo lo que huela a nuevo −aunque en realidad sea viejo, muy viejo− y suelan mostrar una generosa condescendencia con los experimentos con gaseosa, sobre todo si proceden del este (como pasó con Il trionfo del tempo e del disinganno de Handel deconstruido aquí por otro polaco, Krzysztof Warlikowski, hace dos años), es imposible entender por qué algo tan pobre de ideas, tan estéticamente falaz, logra pasar como una propuesta rica y reflexiva. Si transformar significa profundizar, enriquecer, iluminar zonas de sombra, revivir (el mejor verbo para El ángel de fuego), bienvenidas sean las metamorfosis operísticas. Si, por el contrario, se traduce únicamente en emborronar, confundir, vulgarizar, empequeñecer, mejor quedarnos como estábamos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.