Ptolomeo en la era de Google Maps

Varios libros coinciden en destacar la importancia de los mapas en la forja de las sociedades contemporáneas y repasan 2.000 años de leyendas cartográficas

Lo primero fue un hombre que estudiaba en la biblioteca de Alejandría, un siglo después de Cristo. Lo último de momento es usted mismo, o más bien esa luz parpadeante que le representa en una pantalla. Pero en medio, entre el primer geógrafo moderno –Ptolomeo- y la aplicación de Google Maps en los móviles inteligentes de hoy en día, se deslizan dos milenios de aventuras, mentiras, exploradores, errores y muertes: es decir, la historia de los mapas.

A ella, y a su importancia, están dedicados dos libros de publicación reciente que devuelven la geografía a los focos. En el mapa (Taurus), de Simon Garfield, tira de anecdotario e historiografía para narrar, fiel a su subtítulo, “cómo el mundo adquirió su aspecto”. Y La venganza de la geografía (RBA), de Robert Kaplan, ahonda en la relevancia de los asuntos geográficos para las crisis políticas y económicas.

Al fin y al cabo, la propia manera de dibujar el planeta fue y sigue siendo objeto de disputas que van más allá de la cartografía. Ya que es imposible representar la esfera terrestre en un mapa, todo intento se ve obligado a ser fiel a algún aspecto y asumir a cambio alguna deformación. Así, los mapas más habituales en Occidente, herederos de las proyecciones de Mercator en el siglo XVI, respetan la forma de los países pero no su tamaño: los más cercanos al ecuador se empequeñecen, mientras que lejos del centro las naciones se agrandan. Fíjense por ejemplo en Brasil y Groenlandia: parecen idénticos, y sin embargo el primero gana al segundo en superficie real por más de seis millones de kilómetros cuadrados.

Por ello, en los setenta, surgió un movimiento alimentado por los países en vía de desarrollo que optaba por sacrificar las formas y mantener las dimensiones. El resultado fue, en 1974, la proyección del alemán Arno Peters, que algunas ONG aplaudieron, que el cartógrafo Arthur Robinson definió como “un calzoncillo largo, mojado y andrajoso colgado del Ártico” y que, en cualquier caso, retomaba –sin citarla- la elaborada por el religioso escocés James Gall en 1855.

La ambición y el intento de exactitud siguen inalterables".

Simón Garfield

En todo caso, y con la proyección que sea, “casi 2.000 años después todavía hacemos mapas. Para no perdernos y porque somos curiosos y queremos descubrir cosas nuevas. La ambición y el intento de exactitud son los mismos que entonces”, asegura Garfield por teléfono desde Londres. Y desde Nueva York, en septiembre, Kaplan declaraba a este periódico: “El hecho de que podamos comunicarnos por correo electrónico no significa que vivamos en el mismo mundo. Cuando se ven las disputas, te das cuenta de que las montañas, los valles, todos importan”.

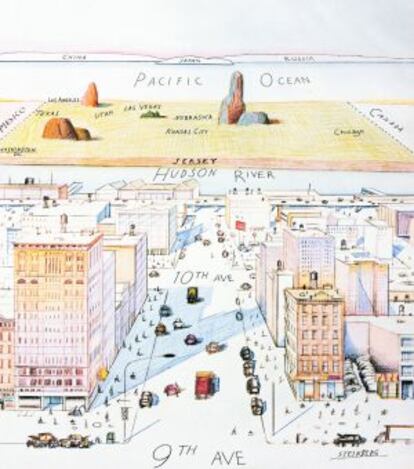

Más cerca, en su despacho madrileño, José Antonio Rodríguez Esteban se muestra de acuerdo. A sus espaldas, como no, un mapa del mundo. “Son objetos sugerentes. Los miras y despiertan la imaginación, inquietudes y, sin duda, sentimientos”, comenta este profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Sociedad Geográfica Española.

En efecto, detrás de las actuales representaciones del planeta, y de sus antecesoras, hay siglos de viajes y leyendas. Si en África ya no sunt leones y sabemos que en el polo norte ni hay pigmeos ni un volcán “negrísimo” –Mercator dixit -, es porque generaciones de marineros, científicos y exploradores dejaron un día su tierra para descubrir cómo era el más allá. Por sed de conocimiento, algunos. Por hambre de poder, otros.

A veces encontraron ambos. Otras, solo el abismo. Como los 644 tripulantes del barco español San Telmo, “uno de los episodios más trágicos de la historia de las exploraciones”, según Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de geografía, alpinista y autor de libros como Más allá del Everest. En 1819 el navío recorría el paso de Drake cuando una tormenta lo desarboló y lo arrastró hasta la isla antártica de Livingston. Jamás volvió a zarpar. “Un año después, un capitán británico encontró los maderámenes del navío y los cogió para hacer con ellos su ataúd, según una vieja costumbre marinera”, narra la hipótesis más aceptada Martínez de Pisón. Aunque el destino del barco sigue envuelto en cierto misterio.

En realidad, las dudas continúan existiendo hasta en los mapas de hoy en día. Pese a satélites y siglos de avances hay cimas que no han sido pisadas: en el Himalaya, por motivos religiosos, o incluso más cerca, como el monte Shahdagh, en Azerbayán. “La subida se intentó por unas cascadas de más de 100 metros que se hielan en invierno”, relata Rodríguez Esteban. Se trata, eso sí, de excepciones, ya que la aplastante mayoría del planeta ha sido mapeada. Queda lejos la época en la que el cartógrafo se entrevistaba con militares y marineros: gracias a las fotografías aéreas y las imágenes de satélite, Rodríguez Esteban explica que “desde el gabinete, salvo la toponimia, se puede hacer todo”.

Incluso descubrir nuevos rincones del planeta. Fue precisamente lo que ocurrió con Landsat, el primero de varios satélites así llamados que Estados Unidos empezó a enviar al espacio en los setenta para recopilar información medioambiental y cartográfica. En 1976 Landsat hizo tan bien su trabajo que hasta identificó una minúscula isla al este de Canadá desconocida hasta entonces. Mide 20 kilómetros cuadrados y, desde su hallazgo, lleva el nombre del satélite.

Sea como fuere, hoy es distinta también es la utilidad que tienen los mapas. “Al principio eran un ejercicio académico. Solo los poderosos los usaban en un sentido práctico: un príncipe podía colgarlo en una pared para presumir de lo que poseía o conocía”, aclara Garfield. Pero de los salones reales los mapas llegaron a los dormitorios de los niños, al Risk –la principal razón por la que Kamchatka se hizo mundialmente conocida-, a los libros de género fantástico o hasta un vagón del metro. En el de Londres, en concreto, cuelga uno de los mapas favoritos de Garfield: “Es a la vez exacto y equivocado. Todo parece a la misma distancia pero hay viajes que duran un guiño de un ojo y otros de 45 minutos. Si intentaras caminar bajo tierra siguiéndolo te perderías”.

Al fin y al cabo, engaños y errores siempre han tenido protagonismo en esta historia. Baste recordar a James Rennell, el cartógrafo que en 1798 inventó de la nada la cordillera africana de Kong. Y no solo: sentenció que tenía una “asombrosa altura” y que se extendía por miles de kilómetros. A lo largo de un siglo, su ocurrencia se coló en cientos de mapas, hasta que el aventurero francés Louis-Gustave Binger demostró que la cordillera no era más que fantasía.

Inventos eran también las 123 islas que el capitán británico Frederick Evans suprimió en 1875 de las Cartas de Navegación del Almirantazgo Británico, herencia de décadas de imaginación cartográfica en el Pacífico. Entre ellas, de paso, En el mapa cuenta que Evans borró también tres islotes auténticos pero, sobre todo, eliminó buena parte del legado de Benjamin Morrell, otro adicto a la ocurrencia geográfica. Entre las grandes fantasías del aventurero estadounidense, destacaba la jamás existida Nueva Groenlandia del Sur. Y una isla fue también California, en muchos mapas y durante años, al igual que Frislandia, esa tierra fantasma que demasiados cartógrafos colocaron entre Gran Bretaña e Islandia.

Las equivocaciones, al fin y al cabo, siguen existiendo, aunque la tecnología digital se propone acabar con ellas. “Los centros cartográficos recogen las correcciones de la ciudadanía. Pero ahora es más fácil avisar de un error y existe un nuevo fenómeno que es la cartografía colaborativa”, relata Rodríguez Esteban. Tal vez sea uno de los próximos retos, junto con los mapas del universo, del cerebro humano o quién sabe qué. “Nadie predijo hace 15 años la transformación digital de ahora, así que es difícil prever qué pasará en otra quincena”, imagina Garfield. Es el mapa del futuro: no puede haber exactitud.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.