El respeto

Desde muchas noches atrás, un hombre con un hacha recorría las calles echando maldiciones

Mi amigo de la adolescencia, Luis Mantecón, alias Culovaso, acababa de ser nombrado apoderado de la Caja de Ahorros. Su primer destino importante.

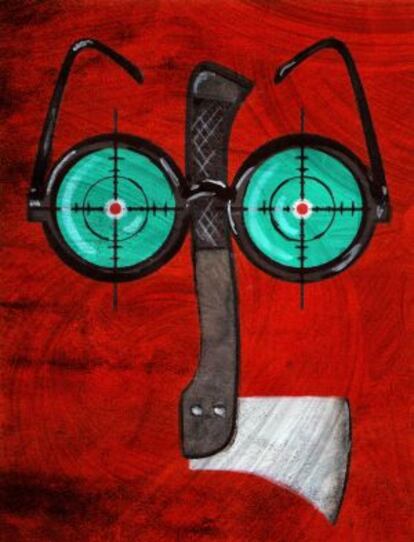

Me miró a través de los gruesos lentes.

—No es un ascenso, ni un premio. Es un castigo. Si te digo dónde me envían…

Me lo dijo.

Un lugar para los amantes de la tranquilidad. Largas tardes, soledades, sonidos de cencerros. Los domingos, miles y miles de turistas amantes de la tranquilidad llegan hasta allí con sus coches, sus motos, sus ruidosas familias y sus picnics. Los lunes, el viento y las cabras acaban con los residuos.

Hablábamos en el coche. El tráfico de entrada a la ciudad se atascaba en los primeros semáforos, ante los niños limpiaparabrisas, los vendedores de pañuelos y los saltimbanquis de ocasión. Pero nadie tocaba, impaciente, el claxon cuando se abría el semáforo.

Respeto o miedo.

—Miedo, les tienen miedo —dijo señalando a los niños oscuros de la calzada—. Piensan que les pueden romper la luna del coche con una barra de hierro, o hacerse atropellar adrede. Miedo. El miedo se ha hecho dueño de nuestros corazones.

Una bandada de palomas atravesó la nube de gases. El instinto de cazador de Luisín Culovaso brilló tras sus lentes de culo de vaso.

—Al otro lado del Pas hay buenos pasos de palomas —le consolé—, hacia la parte de Burgos. Tendrás buen entretenimiento, en temporada. Unos cuantos tiros los fines de semana.

—No, amigo, allí tengo que ir al acecho de clientes, me va la vida en ello. Nada de caza menor. Hay que cazar jubilados, viudas y presas grandes.

En lo primero que me fijé de la tarjeta fue en el cargo: Representative Manager, Vega de Pas Savings Bank. Solo después reparé en el nombre de Luis Mantecón.

Me eché a reír.

—¡Culovaso!

Desde muchas noches atrás, un hombre con un hacha recorría las calles echando maldiciones

Había garrapateado que estaba en la ciudad, y que permanecería en el edificio central de la Caja hasta las tres de la tarde. Le contesté, y quedamos en la cafetería situada cerca de la puerta achaflanada de la entidad.

—Pues no, no tengo nada particular que contarte.

Pero resultó que sí, que le saqué una historia.

Luisín Culovaso Mantecón era mi cazador de historias, miope aedo de las cimas y montes de piedad del País Pasiego.

Había conocido tres jóvenes hermanas una a una, porque nunca bajaban juntas a divertirse. Por lo menos una de las tres debía quedarse para ayudar al padre. Allá arriba, en las cabañas de verano, la jornada de trabajo no finaliza nunca. Para la familia criadora de ganado no hay domingos ni fiestas. Y madre no había, no, madre, no.

No sé por qué imaginé que el padre era muy duro con ellas —continuó Luis—. No le conocía personalmente; nunca realizó operación alguna en la Caja. Pero comprobé que era lo contrario de un déspota, adoraba a sus hijas, a sus tres novillas, como las llamaba. Cuando un día coincidimos en el bar del cruce me alabó lo trabajadoras que eran, y lo guapas. De eso ya tenía yo constancia, dijo.

—Si un día quiere usted invitar a alguna a salir, a bailar, o a lo que sea, por mí no hay inconveniente. Que se diviertan, y que usted se divierta con ellas. No me importa que vuelvan tarde a casa, o que no vuelvan en toda la noche.

A los pocos días andaba yo a la caza de clientes entre la dispersa población pasiega, cuando tropecé con el hombre cerca de la carretera. Me llevó hasta una de sus numerosas cabañas y me invitó a entrar. Me mostró las vacas y las ponderó.

—Son guapas, guapas de verdad.

Me habló de la cantidad de leche que daban, de su perfecta morfología, de sus turgentes ubres. Me cogió la mano y me hizo acariciar el pelo.

—Pura seda.

Apareció la mayor de las hijas, vistiendo unos vaqueros en los que lo grunge parecía natural y sofisticado a la vez.

Dijo que necesitaba bajar al pueblo, y que si yo podía acercarla. Las otras dos estaban allí, la una apuntando las cuentas en una libreta y la otra lavándose el pelo en la pila de la cocina.

El padre nos despidió en la puerta de la cabaña con una caricia a la hija y un apretón de manos a mí.

—Hay que gozar mientras se pueda, y con quien se pueda— nos bendijo.

Desde muchas noches atrás, antes de ser yo nombrado apoderado de la Caja, un hombre armado con un hacha recorría las calles echando maldiciones, amenazando con rebanar de un tajo a no se sabe quiénes ni por qué. Nunca atacó a nadie, simplemente lanzaba alaridos, sacudía el hacha y daba grandes tajos al aire.

Los habitantes de la localidad corrían los visillos, el bar entornaba la puerta como si solo se tratara de impedir la entrada a una corriente de aire. Al poco, el hombre del hacha desaparecía en la oscuridad de las calles que daban a las afueras. Era como una borrasca predecible.

Me llevé una gran sorpresa cuando me dijeron que el hombre del hacha era mi amigo, el padre de las tres guapas hermanas. Un hombre tan pacífico y tan comprensivo.

—¿Nunca le denunciaron?— pregunté.

—No, nunca. No le tenían miedo, era respeto— sentenció con un suspiro.

Manuel Gutiérrez Aragón es cineasta y escritor. Su última novela es Gloria mía (2012).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.