Cómo ganar un reino

El aventurero estadounidense Josiah Harlan conquistó la corona de Ghor, en Afganistán, en el siglo XIX, e inspiró a Kipling 'El hombre que quiso ser rey'

¿Quién no ha querido ser rey? No un rey de ahora, claro, de nuestras monarquías delicuescentes y desvitalizadas, sino el bravo monarca de un reino remoto y fabuloso ganado a pulso por la fuerza del coraje y el ansia de horizontes y aventuras. Un rey de los que se hicieron a sí mismos empuñando el revólver en lugares salvajes a los que apenas llega la imaginación, dejando atrás el lastre de la vida cotidiana, los afectos y la seguridad.

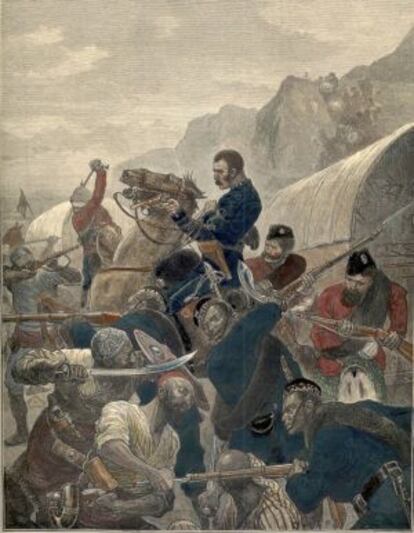

Entre ese puñado de hombres valientes que buscaron el reino de sus sueños y se coronaron con sus propias manos en tronos de jungla, montaña o desierto destacan, por supuesto, James Brooke, que devino el rajá blanco de Sarawak, y Charles de Mayrena, que se proclamó rey de los sedang en las selvas de Indochina. Menos conocido, no fueron menores las aventuras y logros del cuáquero y francmasón Josiah Harlan, que partió con las manos desnudas de Pensilvania en 1823 para ganarse en las peligrosas tierras de Afganistán un lugar entre los conquistadores de reinos, convertido en soberano del principado de Gohr, en el Hindu Kush. Harlan, lo que hay que ver, quiso llegar a su real destino a lomos de un elefante: eran otros tiempos.

En el origen de sus increíbles aventuras hay un desengaño amoroso

Las asombrosas andanzas de Harlan, obsesionado con Alejandro Magno, fueron uno de los elementos que inspiraron a Ruyard Kipling su célebre relato El hombre que quiso ser rey, base de la película de John Huston con Sean Connery y Michael Caine. "Nos vamos de aquí para ser reyes", dicen Dravot y Peachey al narrador del cuento. Pertrechados de ambición y 20 rifles Martini-Henry, encontraron su destino en Kafiristán para perder luego trono y, respectivamente, vida y cordura. Harlan, que decía que una espada afilada y un corazón audaz suplantan las leyes del derecho hereditario, tampoco pudo conservar su reino pero sobrevivió para regresar a EE UU y vivir nuevas peripecias.

Durante la guerra civil, organizó su propio regimiento de caballería, Harlan’s Light Cavalry, para luchar contra los confederados; ¡el mismo hombre que había conducido ejércitos en Afganistán, servido como asesor militar del Ranjit Singh, el León de Lahore, y adoptado el código de honor de los pastunes!

La vida de Harlan, que ha contado en detalle Ben Macintyre en su espléndida biografía Josiah the Great (HarperCollins, 2004), parece sacada de la más desaforada novela de aventuras. Y para acabar de teñirla de romanticismo tiene en su origen un desengaño amoroso. ¿Se puede pedir más? Retoño de una familia de píos y acomodados cuáqueros de Filadelfia, Harlan (1799) se embarcó como marinero rumbo a los puertos de Oriente llevando en el corazón a su amada Elizabeth Swaim, con la que planeaba casarse.

En Calcuta le llegó una carta informándole de que la inconstante chica se había casado con otro. En un arrebato, nuestro hombre decidió no volver nunca a EE UU y se entregó a la búsqueda de aventura, fama y fortuna. Hay que ver lo lejos que te puede enviar una mujer de una patada.

Harlan se trasladó al norte de India y se puso al servicio del exiliado rey afgano Shah Shujah, que conspiraba para recuperar su trono. De este modo, el estadounidense se involucraba en el peligroso gran juego de las potencias europeas por el control de Asia Central. Al mismo tiempo, se colocaba en situación de aprovechar las querellas intestinas para ganar poder personal y, quién sabe, pillar algún título. "Aquí hay reinos disponibles, que requieren sólo iniciativa, energía y suerte", escribió Harlan, que añadió una frase a retener: "Cada uno en su propia estimación es un rey".

Partió hacia Kabul para desestabilizar al reinante Dost Mohammed y preparar la invasión al frente de un pequeño ejército de buscavidas y desesperados. Si conseguía el retorno del rey este le haría visir y luego ya veríamos. De esta gente como Harlan te asombra su inconsciencia casi tanto como su arrojo. En la marcha hacia Kabul, disfrazado de derviche, tuvo que vérselas con bandidos, tribus crueles, arenas movedizas y hasta un motín. Se presentó ante Dost Mohammed como un improbable turista y de su don de gentes da fe que este le propusiera entrar a su servicio. Tras muchas vicisitudes, el estadounidense concluyó que una revuelta era imposible y regresó a la India.

Se desplazó entonces al Punjab para ponerse al servicio del maharajá Ranjit Singh. El americano hizo de médico del hipocondriaco, tuerto y libertino maharajá y de general de su ejército, y fue nombrado gobernador de Gujrat. Fue entonces cuando se vio envuelto en la guerra entre afganos y sikhs y decidió aliarse con Dost Mohammed, al que había tratado antes de deponer. No sé si me siguen. El emir de Kabul, que era cruel pero no rencoroso, le hizo comandante de sus tropas. Tras la victoria sobre los sikhs en Jamrud, le regaló una espada bañada en oro y le encargó una expedición punitiva contra el infame Murad Beg, khan de Kumduz, un esclavista uzbeko de la peor clase.

También mandó un regimiento de caballería en la guerra civil de Estados Unidos

Al frente de un ejército de 4.000 afganos, el estadounidense marchó a la gran oportunidad de su vida montado en elefante. Hubo de aparcar a la bestia antes del Hindu-Kush y durante su travesía por el Hazarajat, en 1839, impresionó hasta tal punto al príncipe de Ghor (o Goree o Gawr) que este le propuso transferirle la soberanía si asumía la seguridad del reino. Se redactó un documento en el que Harlan se comprometía a crear, preparar y comandar un ejército y a cambio él y sus herederos se aseguraban la corona.

El aventurero había cumplido su sueño. Solo quedaba darle forma. Volvió a Kabul pensando en regresar a Ghor para instalarse y entonces todo se vino abajo: los británicos habían invadido Afganistán. Y no estaban para bromas: Harlan era un tipo dudoso que se había vuelto medio afgano, así que lo expulsaron del país con el papel que lo declaraba rey aún en el bolsillo. El estadounidense regresó a su patria, no sin antes pasar por Rusia donde seguramente intrigó para ver si el zar le ayudaba a instalarse en su trono. En 1841 estaba en Filadelfia donde modestamente pidió que le llamaran general Harlan y no Rey Josiah.

En octubre de 1871, mientras planeaba embarcar rumbo a China para ofrecer al emperador sus servicios militares, Harlan Sahib se desplomó muerto en una calle de San Francisco. Dicen que en Ghor no encontró solo una corona sino también, en una joven hazara, el amor que le negó una vez Eliza Swaim. Quizá por eso ansiaba tanto volver. Es sabido lo que cuesta ganar un reino, pero a veces es más difícil conquistar un corazón.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.