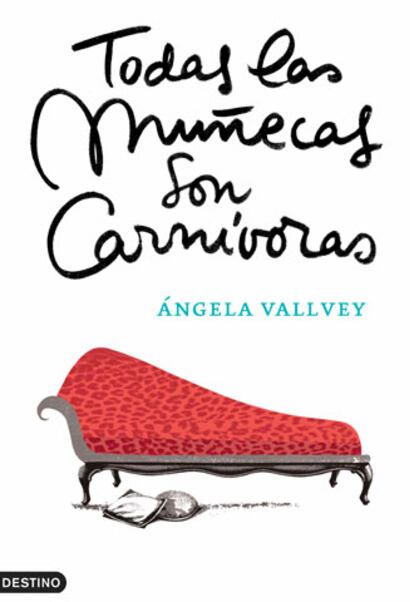

Todas las muñecas son carnívoras

Una novela de de Ángela Vallvey que nos presenta a Sonia La Roja, una terapeuta cuya forma de enfrentar sus conflictos personales dista mucho del sentido común que utiliza con sus pacientes

Teoría de los machos alfa

Mi paciente favorita se llama Lorena Martín. Podríamos ser amigas si no fuera porque mantenemos una relación estrictamente profesional. Ella suele presentarse a sí misma como «zoóloga y soltera».Yo, sin embargo, estoy pensando hacerme unas tarjetas de visita en las que pueda leerse con grandes letras doradas y en relieve:

SONIA LA ROJA

(Especialista en General)

Llega Lorena a mi consulta, a última hora de la tarde, y me suelta su discurso, mientras yo parpadeo entre el estupor y la contrariedad:

Me he comprado un pintalabios que acaba de salir al mercado «con efecto colágeno» que promete aumentar el volumen de mi boquita en un 40 por ciento. Es barato y no requiere cirugía —me dice; luego estira las piernas y se arrellana en el diván—. Me temo que, dentro de poco, si el chisme es eficaz, todas las españolas de entre diez a ochenta y cinco años tendremos los mismos morros que Angelina Jolie, pero no su cuenta corriente. En fin A ver, ¿qué quería yo contarle, doctorcita? Ah, sí. Esta semana tuve un encuentro, concertado a través de un anuncio en Internet, con un hombre que aseguraba ser «torero». Eso debe significar que no tiene cuernos, sino que se limita a ponérselos a las demás. Le cuento la película tal como sucedió: mientras hago tiempo en un bar de la esquina hasta que llegue la hora de mi cita, leo el periódico. Echo un vistazo a la tele encendida. Me da la sensación de que hay cierto linchamiento contra los toreros. ¿Y por qué todo el mundo arremete contra ellos? Pues porque empezamos a cogerle el gusto a los placeres de la democracia tales como darles caña a los ricos y famosos. Los toreros tienen todas esas fincas y mujeres guapas y emoción en sus vidas , ¡seguro que pueden soportarlo!

Leo sobre la crisis de la política. Verá, yo tengo una teoría que llamo de «zoología política». Se denomina «alfa», la primera letra del alfabeto griego, al animal dominante de un grupo, cuya posición se ha decidido en un combate (ritualizado o real). Detrás de alfa van: beta, delta zeta, eta Y así hasta llegar a omega. Lo normal es que alfa domine a beta, quien muestra los adecuados signos de sumisión; que beta domine a gamma; gamma a delta El Macho Alfa puede mostrar un comportamiento dominante, en la jerarquía masculina, en el 100 por cien de los casos, mientras que el Macho Omega lo mostrará en el cero por ciento de los casos. Y los que están en medio de la jerarquía, lo harán de manera proporcional a su status. Ser un macho dominante conlleva, como todo el mundo se puede imaginar, enormes ventajas selectivas. Una jerarquía de dominación no ambigua y bien definida minimiza la violencia del grupo: puede haber amenazas, intimidación y sumisión ritual, pero apenas se producen daños corporales. Los partidos políticos bien disciplinados son un poco así, ¿no cree, doctora? Mandan los machos alfa, aunque sean de sexo femenino.

Hombres de cincuenta, chicas de treinta

Lorena es aficionada a ligotear a través de Internet.

Bueno, al menos toma decisiones y sale en busca de su destino. Y no como yo, que me paso la vida cruzada de brazos esperando a que llegue el hombre de mi ídem. Lorena continúa con su discurso:

Llegué al bar donde había quedado con mi cita a ciegas sacada de una página de Internet muy visitada —continúa Lorena—. El tipo decía que era torero, ya digo. Cuando me asomé al bar no vi a nadie con la montera puesta. Iban todos vestidos de civil, no de luces. Me acerqué a uno que estaba acodado en la barra y que llevaba una rosa roja en la solapa, como habíamos quedado que haría para que yo pudiera reconocerlo. Ya ve, qué originalidad. Me había dicho que era de mediana edad, y torero, pero lo miré y tuve la sensación de que aquel pollo no volvería a cumplir los sesenta.

Yo no sabía que había toreros de la tercera edad. Me daba que era bastante mayor que Curro Romero, y que debía haber tenido mucho menos éxito que él, aunque hubiera pasado el mismo miedo. Además, parecía salido de una campaña Antipedofilia. Su cara era como esas que salen en los carteles que la policía coloca por los aeropuertos con un pie de foto que advierte: «Niños: este hombre es malo, malo, malo Si lo veis, a él o a alguno como él, salid corriendo, pequeños ».

Estaba bebiendo algo que parecía agua, aunque se diferenciaba del agua normal en que la suya no era del todo incolora. Me saludó con una sonrisa adornada de babas, o de ginebra, cualquiera sabe, pero resultó que hablaba menos que Harpo Marx. En realidad sólo me olisqueaba, o algo así. Me pregunté qué demonios hacen esos cincue/sesentones disfrazados de hombres potentes y generosos con las mujeres, siempre a la caza de veinteañeras y treintañeras. ¿Qué han hecho esos tíos con sus primeras esposas?

¿En qué cementerio de olvidos estarán enterradas todas esas señoras maduras y abandonadas, muchas de las cuales trabajaron para pagarle los estudios al cerdo que, después de cumplir los cincuenta, empezó a reprocharle a ella que cumpliera los cincuenta, y a buscarse treintañeras de esas que se pirran por la ropa interior de La Perla y los trabajos fijos?

Con mucho esfuerzo conseguí sonsacarle al tipo algo sobre su vida. Sí, estaba separado (no divorciado, sino «separado»). Sí, su mujer estaba atravesando desde hacía años por una fuerte crisis (cuyos síntomas más probables eran: arrugas; sequedad vaginal y ser la viva imagen del paso del tiempo para un marido que se niega a dejar que el tiempo le pase por encima ). Sí, tenía una hija un poco mayor que yo. Bueno, me dije, cuando no te mienten en la primera cita (y el torero no mentía, o eso me pareció a mí), es porque tienen interés en irse contigo a la cama no una, sino varias veces.

Pero aquél iba listo conmigo.

Agarré un mondadientes con el mismo cuidado que si se tratara de una astilla de la Santa Cruz, y puse cara de estar pensando algo crucial, aunque en realidad sólo pensaba que no podía imaginarnos juntos ni en la misma habitación ¡así que en la misma cama !

—Y, o sea ¿quieres que vayamos a algún sitio donde estemos más tranquilos? —me dijo el tío.

Su cara era un poema (escrito por Saddam Hussein).

—Sí —le respondí—. Tú vete a tu casa, y yo me iré a la mía. Mamón.

Secreto profesional

Mi primera paciente del lunes es ninfómana, o eso asegura ella. Se llama Carla (su apellido podría ser Visa), tiene treinta años y la felina mirada de una vieja gata en celo. Se viste de colores fluorescentes, parece un helado especialmente diseñado para atraer la mirada de los niños daltónicos, y de sus papás.

—Siempre he sido desgraciada —me dice, tumbada en el diván, con la mirada clavada en un punto inconcreto del techo; las piernas abiertas en un descuido absolutamente premeditado—. Toda mi vida he sido infeliz; antes porque era pobre, y ahora porque también.

De pronto, se calla. Aprovecho para alegrarme de que nadie sea capaz de leer el pensamiento de los demás. Las personas gozamos de ese gran privilegio que apenas si sabemos valorar: la intimidad de nuestro intelecto (cuando lo hay; y cuando no, la intimidad a secas). Es un alivio saber que nuestros vagabundeos mentales están a salvo, que son secretos para el resto del mundo. Lo contrario, sería una debacle.

Por ejemplo, ahora mismo me resultaría muy complicado tener que dar cuenta de lo que pienso. Cosas como que Carla es una auténtica petarda, y que yo debo comportarme con ella como una buena profesional. Ser psicoanalista significa estudiar durante años y años, y continuar haciéndolo toda la vida, para después hablar poco, o nada, en la práctica clínica con los pacientes.

—Toda su vida ha sido infeliz; antes porque era pobre, y ahora porque también —repito yo. Suelo hacerlo así con todos mis casos. Es lo máximo que me permito decirles.

—Sí —continúa ella—. Por mi problema. Mi necesidad de sexo es tremebunda. Tanta que, la mayoría de las noches, sueño que me acuesto con un tipo que tiene diez dedos en cada mano.

Y pensar que hay hombres, sobre todo casados, que creen que las ninfómanas no existen, que son una leyenda urbana

—Diez dedos en cada mano —insisto yo, como una imbécil.

—Puede que amplíe el espectro, ya sabe; que dedique un poco de atención también a las mujeres. Tener parejas del mismo sexo sólo puede significar ventajas: una nunca se queda sin tampax, comparte la ropa y por lo tanto duplica su armario, no hay que dar mil explicaciones inútiles respecto a la tensión premenstrual ¿Usted haría el amor conmigo, doctora La Roja?

No voy a contestar a eso, y Carla lo sabe. Miro de reojo sus labios siliconados, su escote sudoroso. La última media hora de nuestras sesiones, la dedica a provocarme. Sigue una pauta bien definida. Suspiro en silencio y pienso que, es un poner, en el caso de que no quedara en el mundo ningún ser vivo más que Carla, un burrito ibérico y yo misma, cambiaría el tema de mi libro, ese que estoy escribiendo sobre los rituales de apareamiento, y que no avanza lo que debería. Si en el mundo sólo existiéramos Carla, un burro y mi menda, quizás me decidiera por fin a escribir Platero y yo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.