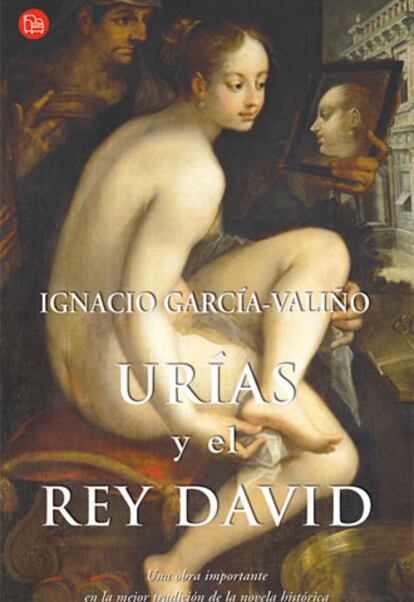

Urías y el rey David

En 'Urías y el rey David', una obra en la mejor tradición de la novela histórica, Ignacio García-Valiño recrea uno de los episodios bíblicos que más han inspirado a escritores y artistas de todos los tiempos.

Capítulo I

Al principio, Urías fingía no darse cuenta de los despistes de la muchacha en el mostrador del pan, demasiado nerviosa e inexperta aún para no equivocarse con los nombres y calcular mal la cantidad de torta de flor de harina que ponía en la balanza. La primera semana incluso ni siquiera se fijó en ella, aunque detectó un olor nuevo en el pequeño recinto, iluminado por una lucerna del techo que proyectaba sus sombras sobre un suelo de tablas y migas crujientes. Casi siempre a esa hora de la mañana en que salía por el pan iba aún apelmazado de sueños y no prestaba demasiada atención a lo que tenía delante, de modo que se fue dando cuenta muy poco a poco, de un día para otro, que la señora obesa y sudorosa que antes atendía había sido sustituida por una muchacha no mayor de doce años.

Quizá lo que le obligó a alzar la vista fue precisamente una constante acumulación de pequeños deslices que le obligaban a esperar un poco más de lo acostumbrado hasta ser atendido. Casi nunca se encontraba con nadie más en el horno, pues era uno de los primeros en acudir en aquel barrio de Jerusalén, de modo que atribuyó la torpeza de la muchacha a lo temprano de la mañana o a que esa conjunción del movimiento y la mente aún no se había puesto en sincronía. Pero la repetición sistemática de ciertos errores como darle un tipo de pan que no había solicitado, confundir la torta de trigo con la de trigo y aceite, el pan ácimo y el cocido con levadura, o hacer que la balanza marcase, por algún prodigio insólito, trescientos siclos donde sólo había cien... Todo esto le llevó a examinar bien a la muchacha y a preguntarse qué diantres le ocurría.

—La de trigo y requesón es más clara —le dijo finalmente—. ¿Por qué no la pones en otro sitio?

Ella no se atrevió o no fue capaz de responder. Bajó la cabeza, avergonzada. Urías se dio cuenta de que había espacio en la tienda para otro estante. La mujer gorda que antaño le atendía sabía perfectamente cómo colocar cada cosa en su cestillo sin que los distintos géneros se mezclasen. Sus movimientos eran vigorosos, quizá toscos, pero efectivos. En cambio, la nueva empleada no acertaría con una horca en una pila de heno.

Desde entonces, Urías el heteo sonreía cada vez que ella miraba a los lados, buscando en las estanterías la torta de higos o de pasas a la que él se refería, y no dudaba en señalárselo aunque ya lo hubiera hecho el día anterior, cosa que la ponía aún más nerviosa.

También olvidaba ella ciertas precauciones elementales, como abrir las ventanas para que no se acumulara el calor que emanaba el horno por la bravera —sin contar con el que venía de fuera, en pleno mes de Elul—, usar los guantes para tomar las hogazas demasiado recientes o limpiar las migas que se acumulaban en el mostrador y acababan formando en el suelo un lecho crujiente. El humo a veces entraba en la tienda y no había modo de respirar, o el calor era sencillamente insoportable. Todo esto le sacaba a Urías de sus casillas mientras esperaba con una paciencia no desprovista de curiosidad si aquel ser estaba capacitado para aprender con el tiempo y la acumulación de despropósitos, o si, por el contrario, estaría condenado a sufrir todos los percances posibles que la chica cometería en adelante y sin posibilidad de reparo.

Y sin darse cuenta, comenzaba a levantarse de la cama con la inconfesada satisfacción de asistir a las evoluciones de la panadera y conocer qué sorpresas tenía deparadas para él. Ya no era un viaje monótono y anodino como antaño, sino que en su misma exasperación encontraba un placer infantil, una especie de diversión que recordar en el transcurso del día. Sonreía cuando se figuraba que la idea de ir a comprar el pan, una actividad que nunca le había agradado lo más mínimo —restringida a los ricos propietarios que podían permitirse el lujo de no asar el pan en su propio horno, o a los holgazanes como él— hubiera de resultar tan frustrante o excitante. Claro que no era sólo por pereza. Nada en el mundo le desagradaba tanto como la sensación de viscosidad pegajosa adherida sin remedio a la piel, la imposibilidad de liberar las manos sin que la masa se agarrara a los dedos, y no tener un hueco limpio para desembarazarse del resto. Como querer limpiarse de lodo en un cenagal.

Fue en la tercera semana cuando ella derribó la balanza. Urías había empezado a observarla directamente, apoyado en el mostrador con una burlona expectación. Ella le había dado la espalda para no tener que cruzarse con su mirada fija, que tan insegura la volvía, y en uno de sus movimientos calculó mal las distancias y volteó con el codo la balanza que se apoyaba en una esquina de la mesa. Se desmontó al caer y todas las piezas que la componían rodaron al suelo. Nada pudo librarle de soltar una risa sorda ante la ostensible torpeza de la chica, pero luego, al ver su rostro perplejo y encendido de rubor, sintió un poco de piedad y se calló. La muchacha se arrodilló junto a él y comenzó a recoger todas las piezas y a dejarlas sobre la mesa en un desorden tal que sin saberlo estaba arruinando la única posibilidad de empezar a montarla calculando el orden que formaban antes. Urías le miró la nuca abultada por el pelo negro que se recogía en la coronilla y la curva delgada del cuello atravesada por las ondulaciones de las vértebras, moreno y bruñido por el sudor. Imaginó un cuerpo quebradizo de huesos mal ordenados, demasiado salientes, que le conferían un vigor desacorde, un íntimo desequilibrio afín a todas las formas posibles de la impericia. Temblaba un poco y olía bien. Era ese olor que desperdigaba por todo el cuarto y que antes había atribuido a una nueva harina en flor de alguno de los sacos que se amontonaban bajo la balanza.

La muchacha se puso en pie con un extraño movimiento que evitaba exponerse demasiado cerca a la mirada de Urías, examinó con un desmedido desaliento lo que había quedado de la balanza e hizo algunos intentos infructuosos de armarla de nuevo. Él sonrió pensando que ni por un milagro de Yahvé podría ella recomponerla y decidió, casi enternecido de compasión, hacer un acto de misericordia y apartar aquellos fragmentos de sus manos. Ella no opuso resistencia alguna, e incluso parecía haberlo estado esperando, y se hizo a un lado para no entorpecerlo con su presencia. Urías el heteo dedicó unos segundos a admirar la delicada estructura de alambres en desorden, los pulidos platillos, el astil, el calamón, el brazo, el fiel, y llegó a la conclusión de que así como estaban, sin unidad, creaban un conjunto mucho más hermoso que recompuestos, acaso porque obligaban al ojo a fijarse en la sutil perfección de cada uno de esos fragmentos y en el misterio que encerraban desligados del resto. Después los fue uniendo hasta formar pequeños conjuntos separados, que a su vez refundía hasta convertirlos en uno solo, la balanza. Quizá —pensó— el mundo había sido creado así, a partir de fragmentos dispersos y aparentemente arbitrarios que se fueron uniendo.

Colocó la última pieza, la delgada cadena que sostenía ambos platillos sin dejar de mirar de reojo a la muchacha que, de pie y con la cabeza baja, irresuelta y vacilante, parecía estar a punto de intervenir sin atreverse, no obstante, a dar el último paso. Finalmente, Urías dedujo que el fiel se había doblado un poco, y no se atrevía a enderezarlo él mismo por miedo a romperlo. Le dijo a la muchacha que venía dentro de un rato y salió llevándose el artefacto consigo.

Sudoroso y siempre alegre, el viejo Rafael estaba accionando el fuelle de la fragua para calentar el carbón cuando Urías el heteo ocupó el rectángulo de luz de la puerta. Hacía allí dentro un calor estancado lleno de olor a herrumbre y cenizas y sus ojos tardaron varios segundos en habituarse a la penumbra. Comenzó a distinguir junto al yunque una pila de herramientas de labranza y la reja de una ventana rota en uno de sus barrotes. Estribado contra el muro de adobe, observaba cómo los rescoldos se iban encendiendo en la fragua hasta arder. Rafael le saludó y después soltó una risilla (siempre se estaba riendo, y nadie supo nunca el porqué), tomó la punta de una lanza y la mantuvo dentro de la llama durante unos instantes hasta apoyarla sobre el escaño. Luego se volvió a él.

—De la panadería, ¿verdad? Je, je —dijo observando la balanza que Urías sostenía con cuidado a la altura de su cintura.

No necesitó el heteo explicarle dónde estaba el problema porque el viejo herrador, cuya mirada decían que empezaba a perder rápidamente, pasó sus dedos callosos por la aguja y los detuvo exactamente en el lugar dañado.

—Lo ideal sería una pieza nueva, pero tardaría más de una semana en hacerme con ella, je, je. Es demasiado fina.

—No se puede esperar tanto —objetó Urías.

—Bien, veremos lo que se puede hacer.

Se arrodilló y dispuso el fiel sobre la superficie del yunque. Con un diminuto martillo comenzó a golpearlo y de tanto en tanto pasaba los dedos para comprobar que la línea no se había curvado. Aún tenía el cuerpo robusto, pero sus músculos, surcados por venas hinchadas que casi transparentaba su piel, estaban reblandecidos. Su pulso también temblaba, y no por ello perdían finura sus maniobras. Al cabo de varios minutos lo volvió, dio unos nuevos golpes y lo tomó con los dedos previamente humedecidos de saliva. Lo puso en escorzo perfecto delante de sus ojos y comprobó que ahora sí estaba recto. Tras meterlo unos segundos en el chorro del pilón, lo colocó en la balanza y probó a pesar unos clavos del suelo.

Próxima entrega: "Camarada Orlov" de Jordi Sierra i Fabra.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.