Javier García Martínez, químico: “Es un error dividir el mundo entre empresa e investigación”

El reciente Premio Nacional de Investigación y expresidente de la IUPAC incide en los desafíos para situar a España a la vanguardia de la innovación y la tecnología

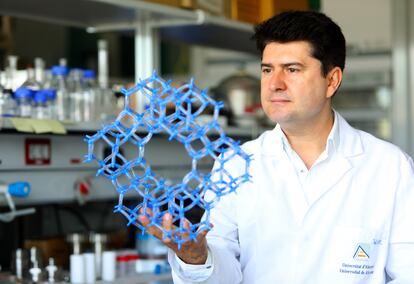

Javier García Martínez (Logroño, 1973) es uno de los químicos españoles más reconocidos en el mundo. Reciente Premio Nacional de Investigación, ha ocupado la presidencia de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada (IUPAC, en sus siglas en inglés) entre 2021 y 2023, y fue el primer español y el más joven en hacerlo en los 100 años en la organización mundial de la química. Este puesto lo ha compaginado con su labor investigadora como catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio en Nanotecnología Molecular en la Universidad de Alicante. En esta entrevista con EL PAÍS desgrana su experiencia, y los desafíos que tiene España para situarse a la vanguardia de la innovación.

Pregunta. A lo largo de su carrera ha tocado todos los palos, desde el laboratorio hasta la empresa, ya que durante su estancia postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, constituyó una firma, Rive Technology, orientada al sector de la energía. ¿Por qué?

Respuesta. En mi experiencia, no hay diferencia entre un científico en un laboratorio y transferir ese conocimiento a la sociedad. Es un error dividir el mundo entre empresa e investigación. Parte de la mejor investigación se hace en la empresa, donde se encuentran algunos de los mejores profesionales. Muchos premios Nobel son fundadores de empresas. Muchos científicos hemos comprobado que la mejor manera de acercar nuestros descubrimientos al mercado es acompañarlos desde el laboratorio hasta la industria. Las empresas tecnológicas que están cambiando el mundo tienen la ciencia en su ADN. Hay una tercera vía y hay que desmontar el mito de la industria o la academia.

P. ¿Cómo se puede aplicar este nuevo modelo?

R. Esa era mi principal preocupación al volver de Estados Unidos. Por eso, constituí Celera gracias a la Fundación Rafael del Pino. Una comunidad de jóvenes con intereses diferentes, pero que se acompañan y se apoyan unos a otros. En diez años hemos ayudado a 100 jóvenes, que, de otra forma, no hubieran emprendido e investigado y que, en cambio, han podido hacer descubrimientos extraordinarios o crear empresas valoradas en más de 550 millones de euros. Es un cambio natural, no se puede imponer por decreto ley, sino empoderando a los jóvenes. La ciencia debe avanzar en comunidad.

P. Por tanto, ¿no es solo cuestión de dinero?

R. Efectivamente. El dinero es necesario para mejorar las condiciones, pero es un cambio cultural. Hablamos de crear comunidades, redes de personas, espacios de trabajo… y el lugar para hacerlo debería ser la universidad, donde se acumula el mayor talento joven en España. Otro ejemplo es la Academia Joven de España [ostenta la presidencia], de donde surgió el primer respirador para atender a los enfermos de covid. Con ayuda, colaboración y recursos, los jóvenes pueden hacer grandes cosas. El cambio lo hacen las personas y sus buenas ideas.

P. ¿Qué salto puede dar la ciencia en España con este modelo?

R. España tiene un potencial enorme. Somos el duodécimo país en producción científica, por delante de nuestro PIB a escala mundial. La ciencia en España es de primera división, pero en innovación estamos un poco más retrasados, en la posición 29. Ese es el margen y el desafío que tenemos por delante: reducir esta brecha entre ciencia e innovación. Para ello debemos adentrarnos en lo que se denomina los océanos azules, industrias nuevas que todavía no hemos explorado: inteligencia artificial, nanotecnología, edición genética…

P. Sobre este asunto se habla en Innovación con futuro, el último libro que ha coordinado.

R. El objetivo de esta obra conjunta y de la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, que dirijo desde 2019, es dar la voz a los expertos para que respondan a la pregunta sobre en qué tecnologías debemos invertir para mejorar la calidad de vida y la economía en España, cómo y con qué tecnología podemos solucionar los principales problemas. Hacen falta estas luces largas para ver por dónde debemos caminar.

P. ¿Para ser buen científico se debe salir fuera?

R. Sí, sin duda. Cualquier buen científico debe irse de España para conocer otras formas de entender y hacer ciencia. La experiencia de salir fuera enriquece no solo profesionalmente sino personalmente. Viajar es parte fundamental de la ciencia. Hay una competencia enorme por el talento y España debe competir en este escenario global y favorecer que nuestros investigadores aprendan en el extranjero y atraer talento de fuera y que seamos más atractivos.

P. ¿En España hay miedo al fracaso?

R. El problema no es tanto el miedo al fracaso, sino la envidia al éxito. No es una idea mía. La literatura española ya lo ha reiterado desde al menos el Siglo de Oro. Pero no me gustaría que fuera el titular de la entrevista...

P. Se cumplen 100 años del congreso internacional de la IUPAC celebrado en Madrid en 1934…

R. En aquel momento la química vivía su edad de plata en España, que truncó la Guerra Civil. Nuestro país se ha incorporado tarde a la carrera científica, que es una prueba de fondo. España ha dado pasos de gigante en la ciencia en los últimos años: de ser casi irrelevantes a convertirnos en una potencia mundial.

P. Otro de sus empeños al frente de la IUPAC ha sido que la ciencia también se hable en español.

R. No todo el mundo se siente invitado a la ciencia. Una certeza que he podido comprobar durante mi presidencia. Es algo que ocurre en los países que carecen de medios. En otros, como es el caso de España, donde sí hay medios, el problema está en que no hablamos el idioma de la ciencia, el inglés. Por eso, se ha hecho un importante esfuerzo para traducir de una forma normativa los textos de la IUPAC al español y a otros muchos idiomas. Solo si la ciencia se habla en todos los idiomas, conseguiremos que sea algo global y que todo el mundo se sienta invitado para seguir avanzando todos juntos.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, X e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.