¿Quién teme a la literatura experimental?

Un siglo después de su publicación, el ‘Ulises’ y ‘La tierra baldía’ vuelven a las librerías convertidos en clásicos intocables. Mientras tanto, la literatura contemporánea da la espalda a la experimentación. ¿Desaparecerán las obras ‘difíciles’ en un mundo editorial que teme una huida en desbandada de los lectores?

La respuesta al título de este artículo es sencilla: los editores, a los que hace palidecer la pesadilla de una huida en desbandada de los lectores. Es cierto que las obras experimentales que ahora cumplen un siglo, como el Ulises o La tierra baldía, ya están aisladas por el cofre de hormigón del canon, lo que permite a los curiosos acercarse a ellas sin temor a la radiación de lo ininteligible y pertrechados de guías tan estimulantes e instructivas como la que Eduardo Lago acaba de publicar sobre la novela de James Joyce, Todos somos Leopold Bloom (Galaxia Gutenberg). Son libros “que expulsan al lector de sus dominios, que incluso no permiten su entrada”, como dice Lago, pero cuya consagración como clásicos los ha convertido en pasto de la industria académica, lo que amortigua su dificultad y la vuelve inofensiva para el negocio editorial. A ese club de libros ariscos y prestigiosos también pertenece Larva. Babel de una noche de San Juan, de Julián Ríos, que ha recuperado con todo primor la editorial Jekyll & Jill casi 40 años después de su primera edición.

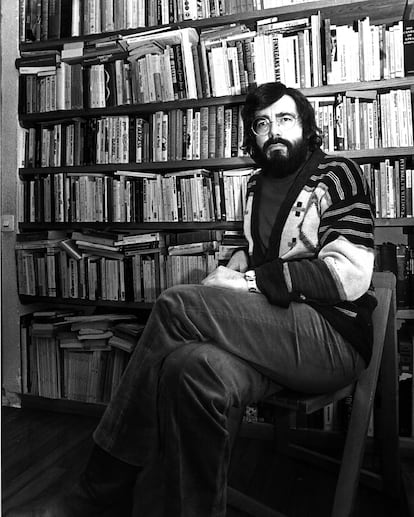

La expectación en 1983 había sido mucha después de que Ríos hubiera anticipado en 1973 unos fragmentos en la revista Plural de Octavio Paz (y luego en Vuelta, en Espiral, en Syntaxis…), y el libro no defraudó la espera. Aquella entrega inicial de Larva —su continuación, Auto de Fénix, sigue inédita— llegaba con retraso, en la estela de un neovanguardismo que había consumido su pólvora en el primer lustro de los setenta, pero iba mucho más allá de la opacidad prosística de Juan Benet (en Una meditación, 1969), del sabotaje mítico y verbal de Juan Goytisolo (en Reivindicación del conde don Julián, 1970), de los laberintos verborreicos y libertades tipográficas de J. Leyva entre tantos (por ejemplo en Heautontimoroumenos, 1973) e incluso de la fantasía político-filosófica de Miguel Espinosa (Escuela de mandarines, 1974). De hecho, emparentaba de manera inmediata con tres escritores cubanos que habían amasado y rehecho a su antojo el idioma: José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy, y, de manera indirecta, con dos tradiciones, la del inconformismo sociopolítico expresado jocosamente a través de la tradición carnavalesca (Rabelais, Cervantes, Quevedo, Sterne, Diderot, Flaubert…) y la del cuestionamiento del lenguaje como herramienta de representación del mundo (Joyce, ante todos, pero antes Roussel y después Céline, Arno Schmidt o Guimaraes Rosa). Larva estaba enraizada en diversas tradiciones, al tiempo que entrelazaba esas raíces con la misma festiva desenvoltura que practican los protagonistas del erótico cuento de hadas que le sirve de cañamazo: el de Babelle y Milalias en una noche de San Juan en un Londres multicultural.

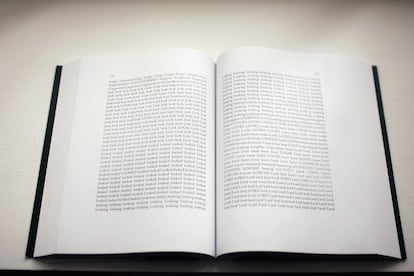

Ríos no quiso prescindir del espinazo de la trama novelesca, pero la adelgazó y la trituró en escenas: la historia se puede seguir, entre elipsis, saltos y trampantojos, en las páginas impares (las de la derecha), mientras que las pares funcionan como cámara de resonancia a través de unas notas que, en palabras de Severo Sarduy, son “como una lluvia de partículas, el residuo” de la frotación del idioma en el relato. Y ese “viento solar” produce una incesante magnetismo fonético entre palabras de muy diversos idiomas, con el castellano como masa madre, por el que se confrontan, se funden entre sí y se interrogan con humor. El festival lingüístico que orquesta Ríos es tan espectacular como exigente para el lector, que tiene ocasión de admirarse y verse abrumado, de regocijarse y sucumbir al aburrimiento. “Quien bien te escribe te hará sufrir”, reza una de las notas. Cada página es un prodigio de ingenio y un desafío a la agilidad mental (y al archivo cultural) del lector, al que además se le va enviando a unas Notas de la Almohada pergeñadas por Babelle con interpolaciones del tercer vértice del trío protagonista: un Herr Narrator intrusivo con no poco del autor.

Esta compleja maquinaria, que suministra momentos de gozo estético únicos, es accesible, sin embargo, solo para una minoría de lectores. Resulta útil, a falta de una guía como la de Lago sobre el Ulises, el libro colectivo Palabras para Larva que en 1985 editaron Andrés Sánchez Robayna y González Díaz-Migoyo. Su tono predominante es más celebratorio que analítico, pero sigue siendo un vestíbulo recomendable.

Ríos quiso eludir las asperezas del experimentalismo más hostil al lector, quiso probar que es posible narrar desde un idioma incandescente que refutara por la vía de los hechos la idea (de Edoardo Sanguineti) de que la vanguardia, para protegerse contra su mercantilización, debía levantar una muralla infranqueable. En su obra posterior, en Amores que atan (1995) o Monstruario (1999), abundó en esa senda. Pero lo cierto es que hoy en día Larva sigue siendo un libro tan fascinante como disuasorio, un ocho mil literario cuyo ascenso promete bellezas y revelaciones únicas, pero para el que muchos lectores no se ven en suficiente forma. Ríos era muy consciente de la soledad laboriosa que pedía a su lector. El regreso a las librerías de este Finnegans Wake español, una sátira menipea en la que el castellano se disfraza de otros idiomas y el engaño a los ojos cervantino se transforma en engaño a los oídos, invita a considerar la vigencia actual de la literatura más arriscada en un mercado en el que la dificultad ha sido demonizada como un temible repelente de lectores.

Paul Valéry, recordando sus conversaciones con Stéphane Mallarmé, se lamentaba de que la facilidad de lectura fuera la norma desde que, con el reinado de la prisa, “todo el mundo tiende a no leer más que aquello que todo el mundo podría escribir”, porque a él solo le incitaban los libros que ofrecían resistencia. La querella entre fáciles y difíciles (o, con tosca simplificación, entre realistas y experimentales) tiene entre nosotros un lance famoso en la polémica, en 1970, entre Isaac Montero y Juan Benet. Sin embargo, en ese pugilato Benet no golpeaba en nombre de toda la vanguardia (Joyce era para él un costumbrista) ni de toda la neovanguardia (que tendía a despreciar, sobre todo la de ascendencia francesa), sino de la autonomía de la literatura frente a las servidumbres morales o políticas, lo que para él significa la primacía de la elocución, la construcción de un estilo. Era un ejemplo de lo que Roland Barthes llamó écrivain, alguien “que absorbe el porqué del mundo en un cómo escribir”, cuya escritura es intransitiva, frente a la transitividad del écrivant, siempre al servicio de un fin (ideológico, didáctico…) más allá del lenguaje. La cosa estaba clara: o literatura tout court o escritura mostrenca; o se era escritor o escribidor. Pronto las leyes del mercado ablandarían esa jerarquía y él podría haber sido tildado de Mr. Difficult, como lo hizo Jonathan Franzen con William Gaddis en 2002 desde las páginas de The New Yorker.

El delito de Gaddis, del que veía la luz su novela póstuma Agapē Agape (traducida con el palíndromo Ágape se paga), había consistido en no aceptar que el escritor actual debe entretener a sus lectores compitiendo con otros entretenimientos más seductores, como las teleseries o los videojuegos. El tipo de literatura abstrusa e inaccesible que le atribuía era un tiro en el pie de la industria del libro en un escenario en el que la palabra luchaba por sobrevivir. Para Franzen, Gaddis encarnaba al anacrónico escritor de Estatuto, para el que el valor de la obra es independiente del aprecio de los lectores, mientras que el escritor de Contrato, que él propugna y representa, asume el deber de absorber y emocionar al lector ayudándolo así a soportar su soledad existencial… Las réplicas no se hicieron esperar y quizá la más entonada y ácida fue la de Ben Marcus en el ensayo Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal y como la conocemos (Jekyll & Jill), traducido en 2018 por Rubén Martín Giráldez, que añadió de su cosecha unos espléndidos “pinitos de pedantería” en el epílogo. Sus argumentos son inapelables; no hay un único modo de representar la realidad, la literatura es el arte del lenguaje, el arte no puede abjurar de la búsqueda y acomodarse a las convenciones… Pero no cambian el hecho tozudo de que calificar hoy a un escritor de experimental equivale a decir que su obra “no es relevante, que no es legible y que es agresivamente masturbatoria”. Es un baldón.

Y, sin embargo, con el experimentalismo de capa caída, cabe preguntarse por su indudable pervivencia. ¿Se mantendrá como una práctica secreta y conspirativa, como una iglesia mistérica cuyos fieles, diseminados por el mundo, cultivan y comparten, como autores y lectores, un empecinado culto al lenguaje? En 2004, el argentino Damián Tabarovsky defendió con vehemencia una experimentación literaria radical, ajena al público, sin más red protectora que el “deseo loco de novedad” y dirigida al lenguaje. Una literatura fuera del mercado, lejos de las universidades, cuyo único mundo sea “el buceo del lenguaje” y que habría de instituir una comunidad imaginaria, invisible e inconfesable, la comunidad inoperante de la literatura. Esta comunidad rechazaría el principio de comunicación, el instinto gregario, el impulso polémico, y estaría formada por un conjunto de soledades. Llamó literatura “de izquierdas” a la que desquicia y hace delirar el lenguaje (como Larva), a la que no da a creer nada ni impone un sentido, la que desestabiliza las creencias y transforma la incertidumbre en fortaleza. En definitiva, la que engendra dentro de la lengua una lengua extranjera, como dijo Deleuze haciéndose eco de Proust.

El estatuto actual del experimentalismo es el del espectro: está muerto pero sigue entre nosotros, una pervivencia en la que el propio Tabarovsky insistió en El fantasma de la vanguardia (2018): aunque ese fantasma no responda cuando se le interroga, su mera posibilidad (su haber existido) lo vuelve indispensable en el quebradizo futuro de la literatura. Esa es sintomáticamente la convicción que subyace a dos ensayos recientes: ¿Qué será la vanguardia?, de Julio Premat, y La vanguardia permanente, de Martín Kohan.

Aunque el marco de sus reflexiones es argentino, los términos en que se plantean las hace valederas fuera del mismo. A Premat le interesa en qué medida el impulso vanguardista, como reliquia de un pasado en el que el futuro era posible, podría reactivarse en nuestro presente, pero sus conclusiones distan de ser edificantes: “La radicalidad, la oposición, la experimentación” operan como armas “anacrónicas” de reivindicación y defensa de lo literario, pero también como cuestionamientos prometedores e incitaciones decisivas para seguir creando. La crisis de la vanguardia, siendo esta el epítome de lo literario, no es más que la crisis de la misma literatura. Kohan, por su parte, concede una suerte de disponibilidad plena a la insubordinación vanguardista, con toda su carga de revulsivo político, pero admite que en sus ambiguos retornos debe precaverse contra su neutralización y domesticidad, contra las versiones espurias de sí misma, contra las poses y los posos.

¿Es Larva ya una obra para profesores, pábulo o rancho para el filovanguardismo académico de tesis, artículos y congresos? ¿Ha quedado en monumento visitable, en letra inerte? Es de desear que no sea así. Quizá sea imposible perforar el lenguaje para mirar a través de sus agujeros qué se esconde al otro lado (la imagen es de Beckett), pero Ríos se quedó muy cerca de logarlo y esa aventura estética y cognitiva no caduca, aunque suene anacrónicamente idealista.

Lecturas

Ulises, James Joyce. Traducción de José Salas Subirat. Galaxia Gutenberg, 2022. 816 páginas. 21 euros.

Todos somos Leopold Bloom. Razones para (no) leer el ‘Ulises’, Eduardo Lago. Galaxia Gutenberg, 2022. 216 páginas. 18 euros.

Larva. Babel de una noche de San Juan, Julián Ríos. Jekyll & Jill, 2021. 600 páginas. 34 euros.

La vanguardia permanente, Martín Kohan. Paidós, 2021. eBook. 6,99 euros.

¿Qué será la vanguardia?, Julio Premat. Beatriz Viterbo, 2021. 236 páginas.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.