De cómo el feminismo y el movimiento ‘queer’ cambiaron la sociedad del siglo XXI

La magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer analiza en un ensayo las agendas reivindicativas de esos movimientos y, en otro, la necesidad de descargar a la Transición de las culpas del presente

Podría decirse que María Luisa Balaguer (Almería, 1953), jurista y en la actualidad magistrada del Tribunal Constitucional, es casi una rareza en nuestro revuelto contexto jurídico. En muchos aspectos es una intelectual que se interesa por las letras —pienso en su ensayo biográfico sobre Iris Zavala, Que nadie muera sin amar el mar (Huso, 2019)—, comprometida con el feminismo desde su juventud —su libro más reciente, El feminismo del siglo XXI. Del #MeToo al movimiento ‘queer’ (Huso, 2021)— y capaz de reflexionar de forma desapasionada sobre nuestra reciente historia política —Contranarrativa de la transición política en España (CEPC, 2021)— con la voluntad de subrayar el carácter orgánico de la sociedad española enfrentada, sin embargo, a múltiples elementos desestabilizadores. En los dos últimos libros citados, Balaguer se encara a dos contextos ideológicos que han generado notables discrepancias. Por una parte, la ola de denuncias desencadenadas a raíz de las 80 acusaciones dirigidas contra el productor de cine Harvey Weinstein por su uso reiterado de la intimidación sexual. Un hecho que tuvo dos importantes consecuencias: el MeToo, mujeres que encontraron la fuerza para denunciar la violencia sexual sufrida en todo el mundo, y el “yo sí te creo”, es decir, el decidido apoyo que las mujeres dieron a dichas denuncias, solidarizándose con ellas, frente a una situación que quedó en evidencia: la tolerancia y la protección social que a lo largo del tiempo han merecido las conductas vejatorias e intimidantes de tantos hombres con relación a sus parejas, fueran ocasionales o no. El MeToo universalizó el feminismo, mostrando su doble faz —como teoría política y como activismo social—, capaz de llegar a los confines menos explorados de la vida privada y proponiendo nuevas formas de proceder en las relaciones sentimentales. Formas nuevas que requieren forzosamente del compromiso de los hombres (las llamadas “nuevas masculinidades”). El tercer vértice del triángulo lo constituye el imparable ascenso del movimiento queer y la defensa que ha venido haciendo, con razón, de su propia agenda reivindicativa. Una agenda que ha colisionado con la feminista en cuestiones de gran trascendencia social y jurídica. Los ejemplos más evidentes son la maternidad subrogada, la prostitución y el cambio de sexo registral. Pero hay otros en disputa, como el diferente significado atribuido al concepto de género. De modo que, en conjunto, nos vemos ante una discusión abierta por la programación del poder de transformación de la sociedad por parte de ambos colectivos.

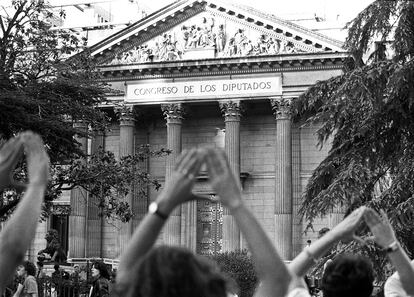

Por su parte, otra gran transformación, la que experimentaron las estructuras del Estado español entre 1975 y 1982, y el apoyo mayoritario que aquella experiencia política conocida como Transición recibió en su momento y en décadas sucesivas se ha desplomado en los últimos años, creciendo la sensación de fracaso de una generación que ha visto cómo la siguiente rechazaba sus aciertos, que los tuvo, acusándola de entreguismo e incluso de traición a una clase obrera que en 1975 mantenía una altísima cota de unidad y podía haber obtenido, tal vez, otros resultados políticos y un mayor nivel de democracia. Reforma o ruptura, fue la clave de aquellos años, recuérdenlo.

Balaguer lo observa todo con una inmensa preocupación. Ve cómo tanto en uno como en otro sentido —el futuro del feminismo, la necesidad de consenso con relación al pasado histórico— la sociedad española vive un exceso intranquilizante de relatos que transcurren en paralelo y que además tienen amplias consecuencias, jurídicas y educativas principalmente. Pero no todo puede construirse discursivamente y esta es la tesis que anima ambos libros. La palabra no puede crear la materia, un principio que nos saca del ensueño de la emotividad como factor de reconocimiento (en El feminismo del siglo XXI). En cuanto a la Transición, el marco legal vigente en 1975 hizo que se partiera de una determinada situación: la necesidad que hubo entre 1975 y 1978 de elegir entre lo urgente, lo necesario y lo posible. Balaguer reclama una visión holística de aquella fundamental etapa que tenga en cuenta esto: considerarla como un momento constituyente irreparable, descargando en ella las culpas del presente, no responde a la verdad. Quizás sería preferible dejar de lado las ensoñaciones y los reproches y comprometernos en el difícil arte de hacer vivible y esperanzado nuestro mundo.

Contranarrativa de la transición política en España

Autora: María Luisa Balaguer.

Prólogo: Yolanda Gómez Sánchez .

Editorial: CEPC, 2021.

Formato: tapa blanda (257 páginas, 22 euros).

El feminismo del siglo XXI. Del #MeToo al movimiento queer

Autora: María Luisa Balaguer.

Prólogo: Rosa María Rodríguez Magda.

Editorial: Huso, 2021.

Formato: tapa blanda (316 páginas, 20 euros).

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.