La metáfora infinita de Chema Madoz

Es uno de los artistas españoles más singulares de nuestro tiempo. Premio Nacional de Fotografía, ha expuesto en grandes museos del planeta, desde el Reina Sofía hasta el Pompidou. Con motivo de la muestra de sus nuevos trabajos, entramos en los dominios del creador de un universo onírico donde las imágenes se transforman en poemas visuales.

Galapagar es una localidad de la sierra norte de Madrid que ha tenido entre otros vecinos ilustres al Nobel de Literatura Jacinto Benavente (1866-1954) y al destacado artista Pablo Palazuelo (1915-2007). En la actualidad, sus 30.000 habitantes conviven con uno de los creadores más singulares de nuestro tiempo. Se llama Chema Madoz, nació en Madrid hace 57 años y es uno de los fotógrafos españoles de mayor prestigio internacional. Su casa está enclavada en una calle de nombre evocador donde a primera hora se escucha el canto de unos gallos vecinos, huele a pasto fresco y se divisan desde una esquina los picos nevados de la sierra de Guadarrama.

Si tiene algo que hacer en su estudio, cosa que ocurre cuando le ronda una idea por su cabeza –llamaremos “idea” a una de sus obsesiones en forma de imagen que acaban convertidas en fotografías en blanco y negro–, a Madoz le gusta empezar temprano la jornada. La estancia luminosa y diáfana de techos altos y tejado a dos aguas sostenido por vigas de madera a la vista, que antes fue taller y granero, cuenta con una pequeña estufa eléctrica que a duras penas intenta mitigar el frío helador de esta mañana de invierno. Vestido con negros pantalones y jersey, el fotógrafo camina hasta la casa contigua donde vive con su familia desde principios de los noventa y trae café recién hecho. La luminosa cocina de la vivienda aledaña, en una de cuyas paredes cuelga un memorable cartel del combate de boxeo entre el poeta Arthur Cravan y el campeón europeo Jack Johnson en la plaza de toros Monumental de Barcelona en 1916, se abre hacia un jardín con piscina que ha servido de escenario en varias de sus obras.

Madoz siempre ha trabajado alrededor de su entorno más cercano. La proximidad física y emocional con lo retratado es clave en sus creaciones. Una parte importante de los objetos que acaban transformados en poemas visuales tras pasar por el tamiz de su cámara son enseres tan cotidianos como los que pueblan cualquier hogar. Un abrelatas o algo tan sencillo como un fósforo pueden mutar en pasaportes a la ensoñación tras pasar por las manos –y la mente– de Madoz. Hasta que ocupó este estudio hace unos años, siempre se había apañado en casa. Disparaba las fotografías en una habitación con una ventana que dejaba pasar la luz natural. Eran tiempos en los que no le daba por acumular los objetos. Cuando las piezas formaban parte de los útiles caseros de la familia, regresaban a su uso habitual una vez inmortalizadas. Hoy el viejo granero se ha tornado en gigantesco cofre del tesoro del fotógrafo, una suerte de gran almacén de esculturas objetuales a través de las que es posible seguir el rastro de su trayectoria.

Repisas que albergan jaulas vacías, libros mutilados, réplicas de pistolas, bustos de sastre, piezas que se han convertido tras su manipulación en obras de arte por sí mismas… Cajones que esconden guijarros, boyas de pescar, anzuelos, perchas… “Trabajando con los objetos conocí el vértigo de no vislumbrar el fin. A estas alturas todavía sigo descubriendo cosas nuevas en ellos, no tengo la sensación de que se trate de algo que tengo controlado”. Sentado en una de las sillas de madera que pueblan su estudio, compradas en el Rastro madrileño, Madoz lía, uno tras otro, pitillos de tabaco rubio que ahúman sus reflexiones en voz baja. Una voz que es tan baja como la mirada de sus ojos marrones y grandes, y que no obedece en esta ocasión, como pudiera parecer, a su timidez confesa. Si la vista del fotógrafo se dirige hacia el suelo es porque hay algo por ahí abajo que le interesa y que solo se atreverá a desvelar más adelante.

Trabajando con los objetos conocí el vértigo de no vislumbrar el fin”

Chema Madoz tiene cara de buena persona. Muy probablemente lo sea. Parece difícil encontrar a alguien de su propio gremio que niegue esta última afirmación, lo cual ya es mucho decir. Durante este careo solo se revolverá de la silla, enderezará la figura y mirará fijamente a su interlocutor con rictus de seriedad brutal al escuchar la siguiente pregunta:

–¿Es usted un fetichista?

–No. Pero sí considero que desde la infancia estoy prendado por el aura de los objetos, por su capacidad de absorber el mundo de las emociones. En el día a día nos dejamos llevar por su uso cotidiano, dando la espalda a su lado poético, al que quizá yo presto atención.

Los cachivaches que pueblan el estudio de Madoz dejan poco margen como para no hacer la pregunta. Un pequeño globo aerostático colgado del techo sobrevuela su cabeza. A su derecha hay un reloj con las manecillas inquietantemente fijas en las 7.25. Muy cerca permanece apoyada sobre un trípode la vieja y majestuosa Hasselblad que compró de segunda mano en los noventa y que sigue siendo su principal herramienta de trabajo. Suele guardarla en un maletín de piel que le regaló la hija del fotógrafo Nicolás Muller y que es un fetiche en toda regla. Siempre calza su cámara con un objetivo de 50 milímetros, el que más se acerca al ángulo de visión humana.

–La paradoja es que con sus obras siempre juega al engaño.

–Sí, pero no ayudado por la óptica. Trato de acercarme lo más posible a la visión del ojo para subvertir la realidad dentro de su propio territorio. Y poner en evidencia de manera sencilla todo aquello que se mueve en el terreno de lo que consideramos realidad.

Alguna noche me he despertado soñando estas imágenes. me muevo en la incertidumbre y la soledad”

Junto a la cámara reposan una cornamenta de venado, una maleta y varios sombreros sobre los que cae la luz tamizada por una cortina que se cuela por un ventanal, fuente de iluminación para sus fotografías. “A veces la luz natural te complica, pero hay una intención en este proceder pausado y reflexivo”, dice Madoz manteniendo los ojos entornados permanentemente hacia el suelo que pisa el visitante.

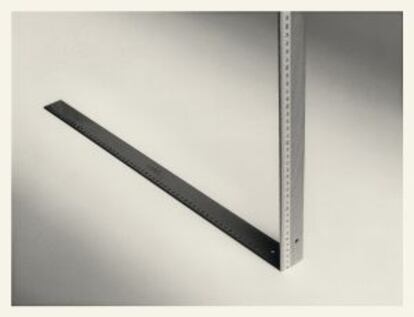

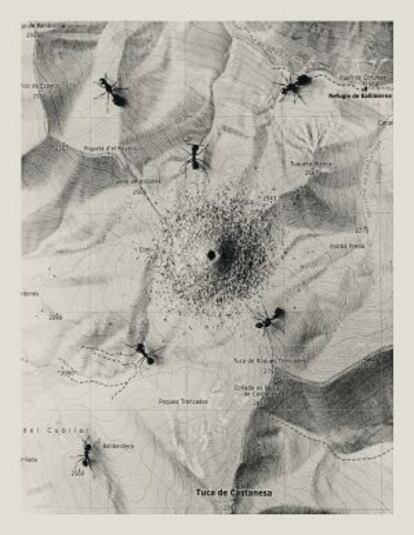

Una mesa de pimpón, que suele sacar al jardín cuando viene su hijo, ejerce de soporte para unas pruebas previas de las copias que forman parte de la muestra sobre sus nuevas obras que puede verse hasta el 14 de marzo en la madrileña galería Elvira González. Han pasado tres años desde su última exposición y la próxima, una retrospectiva sobre imágenes comprendidas entre 2008 y 2014, tendrá lugar en mayo bajo el comisariado de Borja Casani y la organización de la Comunidad de Madrid en la Sala Alcalá 31. Sus nuevos trabajos, que ilustran estas páginas, mantienen vigentes las obsesiones de siempre. El tiempo y su fugacidad implacable. La memoria perdida y recobrada. Las trampas del mapa y el territorio. Los misterios de las constelaciones y el poder de atracción de las telas de araña. “Sin duda debe ser el hijo nonato de Borges”, escribe el fotógrafo estadounidense Duane Michals en el gran volumen sobre Madoz perteneciente a la serie Obras Maestrasque edita La Fábrica. Es capaz de ahondar en las luces y sombras del pliegue de un pantalón. O de sugerir un pubis mediante una copa de cóctel triangular llena de vino delante de una muchacha vestida de blanco, así como la llama de una cerilla en combustión sobre las vetas de un trozo de madera.

Todo arranca con los bocetos que guarda celosamente en sus cuadernos. La muleta vendada, el pasamanos de una escalera que es en realidad un bastón… Son dibujos sencillos, a tinta, emocionantes por la humildad de su ejecución. Antes de manchar el cuaderno, esas imágenes han arrebatado la mente del artista. Y el paso de la libreta al negativo de la cámara requiere encontrar lo que llama “una solución”: el elemento o los elementos que representarán la imagen soñada y que son en sí mismos obras de arte escultórico. Nunca ha querido exponerlas. Sí ha desnudado en alguna muestra una mínima parte de los modelos de sus fotografías. Su proceso creativo no es constante. En ocasiones busca una pieza que manifieste una idea. Otras veces es la propia imagen la que surge a partir de un objeto.

“Es como colocar una obsesión en tu mente, ya sea un objeto o una idea”, dice con los ojos abiertos como platos mirando hacia el suelo (!). “Pongo a funcionar mi subconsciente de manera que, aunque me dedique a otras actividades, esa obsesión da vueltas de manera constante. Y entonces la imagen nace en mi cabeza. A veces encontrar la solución a esa idea tarda días. Otras veces se resuelve muy rápido. Mi proceso es lento y a la vez continuo. No tengo un horario fijo, pero de alguna manera cada escena me ronda todo el tiempo mientras atiendo a otras cosas. Alguna noche me he despertado soñando con alguna de estas imágenes. En muchas ocasiones, cuando termino una fotografía me viene una especie de vacío. Entonces no sé si conseguiré hacer otra. O si la que hago resultará repetitiva. Me muevo siempre en el terreno de la incertidumbre. Siempre en soledad”.

Hijo único de un empleado de banca y un ama de casa, pasó su infancia en el madrileño barrio de San Blas tras una temporada en unas casitas bajas que ocupaban tierras donde hoy se alza el tanatorio de la capital. Descubrió por primera vez las múltiples utilidades que pueden tener los objetos en las clases que daba en su casa una vecina de sus padres. Cuando el pequeño Chema se presentó a los cursos que aquella señora impartía en la cocina no había mesa para él. La maestra abrió la puerta del horno y dijo al niño que apoyara su libreta sobre ella. Y el muchacho quedó fascinado por aquella paradoja visual.

Acabado el bachillerato, comenzó a fichar en el mismo banco donde estaba empleado su padre. Llegó a ser tomado como rehén en un atraco, pero tardó poco en darse cuenta de que aquel no era su sitio por otra razón: su cabeza estaba en otra parte. Algunos viejos sobres del Banco Español de Crédito son testigos de las ensoñaciones que el joven Chema albergaba en su cabeza y a las que convertía en sencillos dibujos de imágenes como las que acabaría retratando con su cámara años más tarde. Antes de cumplir con el entonces servicio militar obligatorio en Salamanca compró su primera cámara: una Olympus OM-2 que vendió años más tarde para comprar la Hasselblad con la que sigue conviviendo. Al regresar a Madrid se matriculó en Historia en la Complutense y empezó a acudir a un curso de fotografía por las tardes. Descubrir a André Kertész y la potencia de su mirada le hicieron tomar conciencia de las posibilidades del medio. Entre sus primeros disparos, recuerda como obra determinante del camino que emprendería hasta hoy aquella en la que aparece una mano que descubre una cortina tras la cual se abre una senda campestre. En 1992 renunció al banco para dedicarse por entero a la fotografía.

“En aquel momento fue una decisión absurda. O colaborabas con la prensa, o montabas un estudio y hacías bodas, bautizos y comuniones. Pensar que podías vivir de fotos que nadie te pedía era una locura. Pero nunca perseguí funcionar por encargo. Hacer algo que no me apetecía a cambio de dinero ya lo había probado en el banco”. Su obra es hoy una de las más cotizadas entre la pléyade de fotógrafos españoles. Valgan como muestra sus precios en la actual exposición de la galería Elvira González, que oscilan entre los 2.900 euros por las copias más pequeñas y los 16.000 por las grandes.

Su trabajo motivó al Centro de Arte Reina Sofía a dedicar por primera vez en su historia a un fotógrafo español vivo una muestra retrospectiva, que llevó por todo título Objetos 1990-1999. Muchos otros grandes museos, como el Pompidou parisiense, han acogido exposiciones suyas. El verano pasado, durante los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arlés (Francia), tuvo lugar una de las retrospectivas más destacadas de su trayectoria. Pero quizá el momento más emotivo llegó con el Premio Nacional de Fotografía en 2000. A su padre le quedaba entonces poco de vida. “Al enterarse de que su hijo recibía este galardón pudo ver que todo esto tenía algo de sentido. Siempre he sido muy consciente de dónde vengo y de dónde he salido”.

–¿Por qué sigue haciendo fotos?

–No entiendo mi vida sin eso. Me sirve para poner en orden mi relación con el mundo.

–¿Pero es usted realmente un fotógrafo?

–Yo tiro por la calle de en medio. Sigo utilizando una cámara para transmitir esas imágenes. Y me parece que la etiqueta define mi actividad sin ningún tipo de pretensión. Tuve desde pequeño cierta afinidad hacia los artistas y los poetas, aunque no me veía en su papel ni pensaba tener sus cualidades.

Sus colaboraciones con otros grandes creadores han dejado patente que sí atesora esas cualidades. “Han tenido que pasar 70 años para conocer a mi hermano”, dijo en 1995 el poeta Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) tras un encuentro con Madoz que sirvió de génesis de una joya firmada a dúo llamada Fotopoemario (La Fábrica), donde Brossa puso palabras a una serie de poemas visuales concebidos por este fotógrafo que ha retratado como pocos el poder de la sombra y la fuerza de la paradoja. Podría pensarse que mientras existan objetos, Madoz seguirá encadenando su metáfora infinita. “Ellos son el eje sobre el que se sustentan mis imágenes. Es todo tan elemental que lo hace muy reconocible. Ese intento de jugar con los mínimos quizá ha conseguido que mi trabajo se pueda identificar de una forma tan simple, tan sencilla. Enfrentarte a un compás o a un huevo te lleva a buscar la rotundidad que tienen por sí mismos. ¡Es que un huevo es bello, joder! Si le da la luz adecuada, caes en la cuenta de que se trata de una forma perfecta. Es lo mismo que ocurre con… esos botines que llevas puestos”.

Así que era eso lo que le llevaba tanto tiempo intrigándole a ras del suelo… La presa del cazador es un castigado par de zapatos de piel punteados hasta el tobillo. “Es que me gustan así, tal y como están”, dice de camino hacia el portón de hierro que separa el universo onírico de su casa y su estudio de las calles de Galapagar. La duda sobre lo que sería capaz de hacer con estos botines es demasiado tentadora como para no contemplar la posibilidad de emprender el camino de vuelta a casa descalzo.

–Si quiere, le dejo los zapatos.

–El problema es que igual me da por cortarlos con un serrucho…

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.