Ser LGTBI+ en un mundo hostil

De la invisibilidad en China a la lucha por que no haya retrocesos en Argentina. De la homofobia institucional en Rusia al temor a la extrema derecha en Alemania. Catorce personas de distintos países cuentan cómo es su vida cotidiana en el Día Internacional del Orgullo

La defensa de los derechos LGTBI+ ha entrado de lleno en la denominada “guerra cultural”. No solo es un argumento de la extrema derecha occidental, que intenta polarizar a la sociedad atacando a las minorías sexuales; sino también una tesis utilizada por dictaduras y autocracias en Asia, África y Latinoamérica para confrontar con Occidente.

En Europa, una de las regiones más comprometidas con el colectivo, cada vez hay más visibilidad. Así lo afirma el 52% de las personas entrevistadas en la última encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, con datos de 2023 (un 6% más que en la anterior). Sin embargo, el 54% afirma evitar ir de la mano en público con su pareja por temor a ser atacados. “Más gente LGTBI+ afronta en 2023 acoso diario que en 2019″, concluye el informe.

La visibilidad y la normalización ha aumentado en algunos países, como en Tailandia, que hace unas semanas ha aprobado el matrimonio igualitario. En Asia, solo Nepal y Taiwán tienen normativas similares. En China la situación es peor. Como en Rusia. Ambas dictaduras ubican los derechos de las minorías sexuales como una amenaza a su visión rígida, constreñida y homogénea de la realidad. Una sensación que se extiende también en países de África, donde ambas potencias tienen intereses e influencia. El peor caso es Uganda, donde las relaciones homosexuales pueden acarrear la pena de muerte.

Por otro lado están los países en conflicto, como Ucrania o Palestina, donde la batalla sepulta la lucha por los derechos, además de alimentar una retórica nacionalista y excluyente.

A pesar de la persecución y la amenaza, el activismo LGTBI+ no cede. En este 28 de junio, Día internacional del Orgullo, viajamos de China a Argentina; de Rusia a España, pasando por Ucrania, Palestina, Japón y Alemania: 14 personas LGTBI+ cuentan cómo luchan, sueñan, viven o sobreviven.

China

Por Guillermo Abril (Pekín)

Panchro

“No puedo decir a mis compañeros que soy gay”

Panchro tiene dos teléfonos. Este pekinés treintañero trabaja en una empresa pública, lo cual en China supone estar “dentro del sistema”; bajo el dominio del Partido Comunista. “No puedo decir a mis compañeros que soy gay”, comenta en una cafetería de la capital china. Cuando va a trabajar actúa “como un heterosexual” y los colegas, si son conscientes —él cree que es imposible no serlo—, hacen como si no supieran nada. En ese ambiente, al igual que en el entorno familiar, usa siempre uno de sus móviles: el de marca Oppo, que es china, lo cual está bien visto “dentro del sistema”. Con el otro móvil lleva otra vida. Es un iPhone, estadounidense, mal visto en esta era de competición estratégica, y cuyo salvapantallas es aún peor: un arcoiris. Con este aparato charla con sus amigos del colectivo, queda para cenar, salir o irse de viaje. En China, conviene no mezclar ambas realidades.

Panchro se define como “gay 100%”, tiene gafas, barba, un físico musculado y a la entrevista ha venido vestido con un pequeño detalle: unos calcetines arcoíris. Prefiere no dar su nombre, opta por un seudónimo que deriva de la palabra panchromatic, “todo color”. En China, las relaciones homosexuales estuvieron penadas hasta 1997. Hoy, sin estar perseguido, la vida para el colectivo LGTBI+ es bastante complicada. Los gais, que son los más visibles, son bastante invisibles.

Hijo de una familia de funcionarios con posibles —estudió en Estados Unidos y Australia; sus padres le regalaron una casa y un coche—, define la sociedad en la que vive como “parcialmente tolerante”. Si uno se mantiene en el ámbito privado y vive en una ciudad grande, explica, puede ir a un bar gay ―en Pekín no hay demasiados, pero existen― y tener novio sin problemas. “La policía no te va a llamar a la puerta por eso”. Otra cosa es el activismo: reclamar derechos para la comunidad LGTBI+. Panchro lo equipara con asuntos tan espinosos como Tíbet, Falun Gong o Hong Kong, que despiertan la ira de Pekín.

Los colectivos que sí alzan la voz consideran que, en los últimos años, ha habido un endurecimiento de la normativa que ha reducido su visibilidad. Denuncian persecución “legal y extralegal”, acoso e intimidación por parte de las autoridades. “El panorama de los derechos LGTBQ+ está marcado por una yuxtaposición de avances y obstáculos”, concluye el borrador de un informe reciente de China Rainbow Collective y China Rainbow Observation al que ha tenido acceso EL PAÍS. Las generaciones jóvenes son más abiertas, añade el texto, pero chocan con un Estado que promueve “las nociones tradicionales de género y sexualidad bajo el estandarte de los valores familiares y el nacionalismo”, perpetuando la discriminación. Los contenidos LGTBI+ son censurados; apenas hay referencias positivas en los medios controlados por el Gobierno.

El informe alerta de un contexto cada vez más complicado. Casi todas las organizaciones han tenido que suspender actividades. El año pasado, cerró Beijing LGTB Center, un referente. En 2020, lo hizo Shanghai Pride, que impulsó durante 11 años el mayor evento del Orgullo en China.

Para Panchro, “comparado con hace 20 años, ha mejorado”. “Por el ambiente político, no creo que vaya a mejorar; espero que no vaya a peor”. Dentro de la comunidad, añade, la situación es “bastante buena” de puertas adentro, pero se mantiene en lo “underground”. Ahora, a diferencia de su infancia, tienen aplicaciones para quedar, conocer gente y hacer amigos. De adolescente, él se enfrentó al silencio y la incomprensión; pensó en el suicidio. A su madre le llevó seis años aceptar su homosexualidad. Aún no le ha presentado a su novio, con el que lleva tres años.

Argentina

Por Mar Centenera (Buenos Aires)

Ana Carolina

“No parece tan fácil desmantelar lo que tenemos”

La argentina Ana Carolina (Buenos Aires, 48 años) se define como “una payasa lesbiana”. La homosexualidad atravesó sus espectáculos de humor desde los inicios, cuando estudiaba en el American Comedy Institute de Nueva York y los profesores le alentaban a hablar de lo que conociera en primera persona. “¿Y de qué iba a hablar? De ser lesbiana y de ser inmigrante”.

Le sorprende que sus espectáculos encuentren público pese a la dura crisis socioeconómica que atraviesa Argentina, con cerca del 50% de la población en la pobreza y una clase media muy golpeada. Quizás la risa es necesaria para soportarlo; al menos, para evadirse un rato.

Ana Carolina critica al Gobierno del ultraderechista Javier Milei: “Están desmantelando el Estado”. Esta comediante, actriz y guionista advierte de que el retroceso en derechos no se limita a la comunidad LGTBI+, sino que afecta también a las mujeres, a los pueblos indígenas y a la población más vulnerable. “Esa idea de que te podés salvar solo y que nadie te regaló nada es una falacia”.

La retórica del actual Gobierno argentino, así como la de su entorno, es lgtbifóbica. “Es un problema que alguien salga en televisión diciendo que ser homosexual es ‘dañino para la salud’, critica Ana Carolina en referencia a unas palabras de Nicolás Márquez, biógrafo de Milei. “Es un problema, primero, porque es mentira y, segundo, porque hace que alguien que escucha, lo repita. Eso, mezclado con el hambre y la desesperación, es un cóctel explosivo para que nos agarremos entre nosotros”, lamenta.

Aunque considera que en términos generales la población argentina es tolerante con la comunidad LGTBI+, avisa de que el auge de los discursos reaccionarios ha dado rienda suelta a una violencia verbal e incluso física que antes estaba contenida: “Esa forma de pensar estaba como entubada”. El ejemplo más atroz ha sido la masacre de Barracas, en mayo, cuando un hombre atacó con un cóctel molotov a cuatro lesbianas en la habitación de la pensión donde vivían. Una murió en el acto y dos más fallecieron tras agonizar durante días.

Pese a todo, la comediante se muestra optimista sobre la capacidad de resistencia de la población argentina: “No parece tan fácil desmantelar lo que tenemos”. En los últimos 15 años, Argentina ha estado a la vanguardia latinoamericana con respecto a los derechos de las personas LGTBI+ con la aprobación de leyes como el matrimonio igualitario (2010) o la ley de identidad de género (2012). “Todas las luchas son herederas de la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la dictadura [1976-1983]. La lucha por la despenalización del aborto, contra la Ley Bases… están todas conectadas. Veías a [la recién fallecida Madre de Plaza de Mayo] Norita Cortiñas en la marcha en defensa de la universidad pública o en tribunales protestando por los detenidos y te dabas cuenta de esas redes tejidas colectivamente”, remarca.

Uganda (exiliado en Canadá)

Por Raquel Seco (Nairobi)

Steven Kabuye

“Ser gay en mi país es una sentencia de muerte”

Steven Kabuye estuvo a punto de morir en enero, cuando lo apuñalaron unos desconocidos volviendo de su trabajo en Kampala, la capital de Uganda. Después, y aún en el hospital, unos agentes de policía lo acusaron de “promocionar la homosexualidad” y “trabajar con agentes extranjeros”. La investigación concluyó que se apuñaló a sí mismo. En cuanto pudo, huyó a Canadá, desde donde concede esta entrevista por teléfono.

Kabuye, activista LGTBI+ en la organización Coloured Voices Media Foundation de Uganda, recibía amenazas desde el año pasado, cuando su país aprobó una de las leyes más duras del mundo contra las personas homosexuales. “Es homofobia patrocinada por el Estado”, subraya. La norma castiga las relaciones homosexuales con condenas de cadena perpetua; los “intentos de actos homosexuales” pueden acarrear 10 años de prisión. “Ser gay en Uganda hoy es una sentencia de muerte”, afirma Kabuye, “uno puede ser arrestado y torturado o asesinado por una turba en la calle”.

Kabuye sostiene que las personas como él se han convertido en cabeza de turco en Uganda. “Somos utilizados para desviar la atención de las acusaciones de corrupción, de las violaciones de los derechos humanos... La ley es una herramienta para la tortura o para la extorsión. Y la opinión pública nos odia porque cree que somos el problema”.

El presidente del país africano, Yoweri Museveni, ha calificado a las personas LGTBI+ de “desviados” y, en consonancia con el discurso dominante entre los ultraconservadores en África, insiste en que la homosexualidad es una importación del extranjero.

Como Kabuye, los ugandeses que pueden, huyen. Muchos lo hacen a la vecina Kenia donde, en campos de refugiados como el de Kakuma, también sufren violencia, según denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional.

Kabuye tuvo suerte: tenía un visado para asistir a una conferencia en Canadá, donde ahora estudia Trabajo Social, mientras tramita el asilo. Hasta mayo de 2023 (última fecha de la que hay datos), la ONG canadiense Rainbow Railroad –que apoya a Kabuye- había recibido 700 peticiones de auxilio desde Uganda; casi el doble con respecto al año anterior. Hay que buscar socorro fuera porque ser homosexual o trans en Uganda significa estar más solo que nunca.

“Por miedo a ser descubiertos, la gente corta lazos con las personas LGTBI+, especialmente las que lo son públicamente. Desde la aprobación de la ley la vida se ha vuelto más tensa, han aumentado las agresiones, la pérdida de empleos... Además, la ley hace muy difícil obtener atención médica”, enumera Kabuye. Algo especialmente preocupante en cuestiones como la prevención del VIH, en un país con 1,4 millones de personas que conviven con el virus (la población es de 45 millones) y 17.000 muertes anuales por el virus, según la Comisión del sida de Uganda.

Las minorías sexuales ya tenían dificultades para recibir tratamiento por miedo a los ataques, la discriminación y la estigmatización, pero el panorama es ahora más desolador. Según datos de Onusida, en países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas, la prevalencia del VIH es cinco veces más alta entre hombres gais. En los que esta persecución legal se ha exacerbado recientemente, la prevalencia se multiplica por 12.

Aunque los activistas por los derechos humanos han intentado derribar la ley, en abril de este año, la Corte Constitucional del país dictaminó que no viola derechos fundamentales como el de igualdad, de no discriminación, ni tampoco el de la privacidad o libertad de expresión. “Han dejado claro que es constitucional criminalizarnos, que está bien considerar a los LGTBI+ como no ugandeses... Tenemos miedo”, resume Kabuye.

Alemania

Por Almudena de Cabo (Berlín)

Ivo Dregger

“El auge de la ultraderecha aumenta la amenaza para la comunidad ‘queer”

Ivo Dregger se autodefine “queer, trans y no binario”. Durante 25 años vivió como mujer. “Pasé por toda una vida; ahora estoy empezando de nuevo”, explica desde el jardín del Maxim Gorki Theater, en el centro de Berlín. Ivo nació en la ciudad alemana de Oberhausen en Renania del Norte-Westfalia y creció en la cercana Leverkusen, donde estudió literatura europea. Cuando habló con su familia, sus padres y su hermana pequeña, lo entendieron enseguida. “Que fuera trans no supuso ningún problema. Para ellos fue más difícil pensar en un nuevo nombre para mí”.

En octubre, Ivo cumplirá 29 años, un mes antes de que entre en vigor la nueva ley de autodeterminación de género alemana, con la que se facilita la reasignación. Alemania despenalizó la homosexualidad en 1994. El matrimonio igualitario fue aprobado en el Bundestag en 2017, junto con el derecho a adoptar. Hace dos meses le tocó el turno a la Ley de Autodeterminación de género, que entra en vigor antes de fin de año. Hasta entonces, Ivo tendrá que convivir con su dead name (su nombre anterior). Lo que ha llevado, en continuas y muchas veces innecesarias ocasiones, a dar explicaciones. Como cuando llegó a Berlín, hace tres años ,para trabajar en el Maxim Gorki Theater, y buscaba piso.

Para cambiar su nombre, Ivo hubiera podido ampararse en otra normativa, pero implicaba un elevado coste económico, además de sendos informes psiquiátricos. No le parecían las condiciones adecuadas. Sí que tramitó el documento de la Sociedad Alemana para Personas Intersexuales y Trans (cuesta 20 euros y se puede gestionar online). Gracias a él pudo cambiar el nombre del seguro médico.

Alemania da cobertura al tratamiento hormonal previo informe psicológico. “Tengo que ir a un médico especial que me lo recete. Necesito una indicación psicológica para ello. Un diagnóstico de ‘transexualismo”, comenta. Actualmente, está en proceso de reunir todos los documentos necesarios para someterse a una mastectomía. Después, debe encontrar un cirujano que la realice: “No es fácil”, avisa. Y lograr que el seguro acepte pagarla.

A pesar de identificar escollos en su día a día, Ivo es consciente del privilegio de vivir en Alemania. Reconoce que la sociedad se ha vuelto más conservadora en algunas zonas del país. “La realidad de una persona queer en Alemania depende mucho de dónde vivas. Y también, de la gente que conozcas”, analiza.

Para Ivo existe un peligro que se cierne sobre la comunidad queer, sobre todo, en los Estados de Sajonia, Brandeburgo y Turingia, donde el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se podría proclamar principal fuerza política en los comicios regionales de septiembre. “El auge de la ultraderecha alemana aumenta la amenaza para la comunidad queer”, alerta sobre unas regiones a las que reconoce no va nunca solo.

Rusia

Por Javier G. Cuesta (Moscú)

Andréi

“Es más probable ser agredido en la calle que encontrar un gesto de aceptación o apoyo”

Conceder una entrevista en Rusia sobre la minoría LGTBI+ es peligroso. El movimiento ha sido proscrito: desde el año pasado es considerado extremista y hablar en público de su realidad es delito. Todo el mundo teme que llamen a su puerta los eshniki, los agentes del Centro E, dedicado a la lucha contra el extremismo. Pese a todo, Andréi, un joven gay de 23 años, habla de las dificultades que sufre día a día a través de mensajes telefónicos.

Andréi había hecho activismo por sus derechos durante cuatro años, pero tras la aprobación de la mencionada ley, lo dejó todo. Huyó de Rusia en enero, pero se vio obligado a regresar el mes pasado: “No tenía ningún lugar al que ir”. Ahora espera (desde hace casi medio año) un visado humanitario de un país de la Unión Europea que no termina de llegar.

“Ser homosexual en Rusia es como estar bajo un estigma constante, sentir que no soy parte de la sociedad”, lamenta el joven. Significa soportar estereotipos: “Como que soy portador de VIH, que nos gusta la vulgaridad, ir desnudos en público, practicar sadomasoquismo o corromper a menores”. “Es ser una persona muy vulnerable a quien el Estado no protegerá. Los médicos, psicólogos, abogados, profesores y educadores no saben trabajar con personas LGTBI+, para ellos representamos una amenaza para la sociedad”, continúa. “Ser homosexual en Rusia significa esconderse y no mostrar mi verdadero yo”.

La mayoría de activistas y organizaciones en defensa de los derechos de las minorías sexuales han cesado toda actividad. Muchas de sus webs han cerrado a cal y canto.

El joven denuncia la persecución que ha sufrido al intentar organizar actividades relacionadas con el colectivo. “Hace años, íbamos a impartir un seminario web para psicólogos en Jabárovsk [Siberia]. No anunciamos ni dónde ni cuándo sería”. Sin embargo, los ponentes fueron recibidos por unos agentes: “La policía intimidó al dueño del local. Había aceptado el evento, pero tuvo que rechazar el alquiler”.

El pasado año intentó organizar otro grupo de apoyo psicológico a personas LGTBI+. “Los eshniki registraron el lugar y nos llevaron a todos a comisaría, salvo a una mujer que resultó ser un señuelo”, recuerda. “Los agentes se saltarán las leyes si lo necesitan para lograr los resultados que necesitan. Amenazarán, intimidarán o humillarán para conseguirlo”.

La tolerancia de la sociedad rusa hacia el colectivo LGTBI+ es baja, pero Andréi enfatiza que hay una pequeña parte de la población que no opina abiertamente por miedo a ser estigmatizada. “Los menores de 37 años son más tolerantes que generaciones mayores. Aún así, es más probable ser agredido en la calle que encontrar un gesto de aceptación o apoyo”, manifiesta el joven. “Además, la situación es muy diferente entre algunas grandes ciudades [más abiertas] y otras regiones”, apunta Andréi. Pone como ejemplo el de un ruso salió con un cartel LGTBI+ en Vladivostok y se encontró muchos gestos de apoyo. Si hubiera hecho lo mismo en Chechenia, “el resultado hubiera sido muy distinto”.

A pesar de todo, Andréi es optimista. “El Gobierno actual no vivirá siempre y a Rusia le esperan cambios. No sucederá rápidamente. El colectivo LGTBI dejará de ser un movimiento extremista y la represión terminará. Muchos que se marcharon podrán regresar y, al menos, vivir como antes”.

Guatemala

Por Sofía Menchú (Ciudad de Guatemala)

Galilea Monroy

“Este país es machista, transfóbico y homofóbico; no hay tolerancia”

Galilea Monroy es un referente para el colectivo LGTBI+ en Guatemala. “Me defino como una mujer transgénero, transfeminista, activista y defensora de los derechos humanos de las poblaciones altamente excluidas y vulneradas”, explica la fundadora y directora ejecutiva de la Red Multicultural de Mujeres Trans (Redmmutrans).

Monroy nació en Río Bravo, en el departamento de Suchitepéquez, una provincia costera al sur del país. Es hija única, nunca conoció a su padre, y su madre trabajaba como limpiadora doméstica. Debido a la extrema pobreza, se trasladaron a la capital cuando ella era adolescente: “Venía muy ilusionada, pero te topas con las puertas cerradas por tu identidad. ¿Qué nos queda? Orillarnos al trabajo sexual”. En el año 2000, el primer año que se celebró el Orgullo en Ciudad de Guatemala, comenzó a prostituirse por sus calles, a unas cuadras de donde ahora tiene sus oficinas.

Cuatro años después, gracias a su triunfo en el concurso Miss Orgullo, vivió un momento de alta exposición mediática. Lo aprovechó para fundar el primer colectivo trans de trabajadoras sexuales del centro histórico de la capital. Después, en 2011, arrancó Redmmutrans: “No había una organización de mujeres trans guatemaltecas, incluyendo a mujeres indígenas”. Actualmente, tienen presencia en ocho de los 22 departamentos del país.

El año pasado, la Asociación Lambda registró 39 muertes violentas de personas LGTBI+ (21 contra gais; 10 contra mujeres trans). En lo que va de este año han identificado 12. Monroy considera que en Guatemala la violencia y discriminación contra la comunidad LGTBI+ han aumentado recientemente. Lo asocia a la lgtbifobia institucional de los Gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).

“Empeoraron las violencias contra los derechos humanos de la población LGTBI+ y los asesinatos, pero sobre todo la discriminación porque los propios presidentes impulsaban mensajes de odio y de exclusión”, denuncia. “Es muy difícil vivir siendo LGTBI+ en Guatemala. Este país es altamente religioso, doble moralista, conservador, pero también misógino, machista, transfóbico y homofóbico. No hay tolerancia ni aceptación. Vivo con miedo a ser atacada por las autoridades o las Fuerzas Armadas”, expresa.

Uno de los pocos logros conseguidos por las personas trans ha sido que 300 mujeres y hombres trans (de los 15.000 que se estima que hay en el país centroamericano) lograron cambiar su nombre en el registro. Un trámite que cuesta entre 5.000 y 6.000 quetzales (unos 650 a 780 euros). Un cambio de nombre que, sin embargo, no implicaba también el de género.

A pesar del complejo panorama, la activista tiene esperanzas en conseguir avances y mejoras con el Gobierno del actual presidente, Bernardo Arévalo. “No sabemos si cuatro años sean suficientes [para cambiar las cosas]. Estamos participando en mesas como la de prevención de la violencia LGTBI+”, afirma.

Ucrania

Por Cristian Segura (Zaporiyia)

Kostia Andriiv

“Con la guerra hemos vuelto al punto de partida; hemos retrocedido”

“Allanad este acantilado”. Kostia Andriiv tiene este verso del poeta Ivano Franko tatuado en el cuello. Para él, hombre gay en la ciudad ucrania de Zaporiyia, es un lema que representa el esfuerzo necesario para superar las dificultades que la comunidad LGTBI+ afronta en su país. “Alguna vez me han dicho que yo no puedo lucir estas palabras porque Ivano Franko es un símbolo nacional y no algo de homosexuales”, lamenta este joven de 30 años. Según su experiencia, la guerra ha hecho retroceder la lucha por sus derechos.

El encuentro de este diario con Andriiv se produjo el 17 de junio en Zaporiyia. Tres personas no podían creerse que hubiera alguien en su ciudad que reconociera abiertamente su homosexualidad. “Quizá hay gente en Zaporiyia que odia a la comunidad LGTBI, pero es por ignorancia”, reflexiona Andriiv.

Zaporiyia es una ciudad conservadora, marcada por la relación de siglos con Rusia, pero Andriiv cree que los problemas se reproducen por igual en todo el país. Un día antes de la entrevista, el 16 de junio, se celebró en Kiev una marcha del Orgullo LGTBI+. Tras semanas de negociaciones con las autoridades locales, los organizadores recibieron el permiso para convocar a un máximo de 500 personas. Por motivos de seguridad, durante la guerra no pueden convocarse grandes concentraciones de personas. Andriiv, que colaboró en el acontecimiento, revela que la marcha no pudo avanzar más de 100 metros porque grupos homófobos la boicotearon.

“Las guerras, en cualquier país, dan alas a la extrema derecha, también en Ucrania. En redes sociales recibimos muchas amenazas de muerte, por ejemplo. Si no hubiera sido por la invasión rusa, nuestra sociedad habría continuado evolucionando”. “Tengo la sensación de que hemos vuelto al punto de partida, de que con la guerra hemos retrocedido a 2010″.

En la cabecera de la manifestación de Kiev se mostraron fotografías de personas LGTBI+ ucranias alistadas y que fallecieron combatiendo contra el invasor. “Gracias a los soldados LGTBI, que comunican quiénes son, la situación es mejor porque visibilizan un patriotismo, una defensa del país, al margen de la identidad de género”, dice Andriiv.

Andriiv asegura que, pese a todo, la sociedad es tolerante, y que vivir en Ucrania identificándose como un hombre gay no es difícil. Coincide su valoración con la última encuesta sobre la materia del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), publicada el 18 de junio, que indicaba que un 70% de la sociedad considera que las personas LGTBI+ “debe tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos”.

La opinión ciudadana, según el KIIS, es menos tolerante cuando se pregunta por la posibilidad de que en Ucrania se legalice el matrimonio igualitario: solo un 28% lo apoyan, un 35% está en contra y el resto no se posiciona.

Según Andriiv, la guerra ha polarizado a la sociedad sobre esta cuestión, entre ideas de extrema derecha y los que piensan que está en juego la democratización del país para alejarse de la influencia ultraconservadora rusa.

“Mi salida del armario fue un proceso largo”, recuerda Andriiv. Fue gracias a las actividades en la organización Gender Zed: “Ahora tengo mi canal de Youtube en el que explico sin tapujos mi homosexualidad y lo que hacemos en la organización”. Se siente orgulloso de la primera marcha del Orgullo que celebraron en Zaporiyia en 2020. Eran pocos, bajo fuertes medidas de seguridad, pero transcurrió sin problemas. “Ese día pensé que, por fin, la sociedad está cambiando”, explica emocionado. Hoy ve imposible un acto similar.

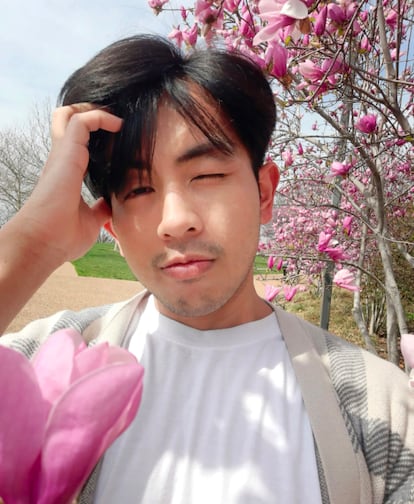

Japón

Por Pablo León (Madrid)

Yukie

“La mayoría de mis amigas piensa en mudarse a otros países donde sean respetadas”

Tokio no solo es la ciudad más grande del mundo ―viven unos 14 millones de personas, casi 37 si se cuenta su área metropolitana―, sino también la más abierta de Japón con respecto al colectivo LGTBI+. “Aunque es más fácil con respecto a las provincias, me enfrento a muchas dificultades”, resume por teléfono Yukiee, mujer lesbiana que pide anonimato. Ella no es completamente visible: “Lo hablé con mi madre hace dos años. Mi padre y mis abuelos, al igual que muchos amigos, no saben que tengo novia. No puedo decírselo”.

Shinjuku se considera el barrio LGTBI+ de Tokio, donde hay algunos bares para el colectivo, aunque solo uno exclusivo para mujeres. En algunas calles de esta zona se puede ver un beso espontáneo entre dos chicos o el roce de manos de dos mujeres. Escenas que no se replican en el resto de la capital nipona, y mucho menos en el resto del país, conservador, machista, y donde las lesbianas sufren mayor discriminación que los gais; por mujeres y por homosexuales.

“Trabajo en una empresa internacional por lo que puedo decir que soy lesbiana. Aún así tengo que escoger a las personas con las que lo comparto. Como si tuviese que valorar si puede aceptarme o no”, continúa Yukie. Muchas de sus amigas no tienen esa opción. “Temen que serán discriminadas, que las verán de manera diferente. En Japón mantener la armonía es algo importante. Y si alguien se sale de ahí, es diferente o genuino, puede ser un problema”.

Explica que hay gente que cuestiona que las personas LGTBI+ deban ser visibles en los centros laborales. “Dicen que eso no importa para el trabajo. Sin embargo, las personas heterosexuales siempre hablan de sus esposas, maridos o hijos, ¿por qué nosotras no podemos?”.

La pareja de Yukie no es de Japón. Actualmente, como trabaja allí, disfruta de un visado laboral, “pero no podría obtener una por matrimonio ―porque no podemos casarnos―, ni tampoco ser madres. Es muy injusto”. Aunque el matrimonio igualitario no es legal en el país asiático, funciona un registro impulsado desde algunas instituciones municipales. La iniciativa, que comenzó en 2015 en dos barrios tokiotas, estaba instaurada el año pasado en 328 gobiernos locales, dando cobertura a casi el 71% de la población.

“La mayor parte de gente acepta el matrimonio igualitario. El problema es el Gobierno, que tiene miedo de cambiar la sociedad”, afirma Yukie. “En Japón la política está muy alejada de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes. En Europa la gente se moviliza para cambiar las cosas. En mi país no solemos hacer eso; deberíamos que protestar más”.

El año pasado, el Gobierno del conservador Fumio Kishida ―del Partido Liberal Democrático, PLD, que lleva gobernando el país casi ininterrumpidamente desde los años cincuenta― impulsó una ley para proteger al colectivo que, sin embargo, no establecía ningún mecanismo concreto para fomentar la igualdad o mejorar la situación del colectivo. Organizaciones y activistas lo describieron como una oportunidad perdida.

Yukie planea con su pareja trasladarse a Europa. “No hay otra opción. La mayoría de mis amigas están pensando en mudarse a otros países donde sean respetadas. En el fondo, soy afortunada: muchas lesbianas japonesas no tienen la posibilidad de irse”.

Hungría

Por Gloria Rodríguez-Pina (Madrid)

Zsolt Szekeres

“Nuestra existencia se etiqueta como algo peligroso e indeseable”

El Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán lanzó el primer ataque a la comunidad LGTBI+ en 2020, cuando prohibió el reconocimiento legal del nombre y el género sentido. El gran golpe llegó en 2021, con una ley de inspiración rusa destinada supuestamente a proteger a la infancia. La norma, que le costó uno de sus múltiples enfrentamientos con Bruselas, prohíbe a los menores el acceso a contenidos LGTBI+, desde libros a series, pasando por exposiciones de arte. “Nuestra existencia se etiqueta como algo peligroso e indeseable”, denuncia Zsolt Szekeres, abogado de 33 años especializado en derechos humanos en el Comité Helsinki húngaro, describe el espíritu de la ley:

“Es extremadamente exasperante, también muy triste”, comparte Szekeres, que se identifica como gay, sobre el impacto de la norma en las personas del colectivo. “Si tuviera que elegir un término, sería humillante”, continúa, “y deshumanizador”.

“Cada vez es más difícil ser miembro de la comunidad LGTBI en Hungría”, lamenta en conversación por videollamada. “La narrativa del Gobierno alienta a muchas voces homófobas y tránsfobas”, subraya. Al mismo tiempo, como reacción, también hay una mayor visibilidad del colectivo: “Muchos miembros de la comunidad sienten que tienen que salir del armario, y expresarse”.

Junto con la mencionada ley, el Ejecutivo de Orbán lanzó una campaña de comunicación “para atizar el odio y la discordia social contra las personas LGTBI”. Empapeló el país con paneles publicitarios, inundó las redes sociales de anuncios y los medios afines con información que señalaba a las minorías sexuales como una amenaza para la infancia. Los delitos de odio aumentaron, como relata el abogado. Un hombre que agredió a una pareja de lesbianas en un tranvía en Budapest argumentó que el primer ministro opinaba lo mismo que él.

Para legitimar la ley, el Gobierno organizó un referéndum. Varias ONG, entre ellas la organización en la que Szekeres lleva ocho años trabajando, colaboraron en una campaña contra la consulta y lograron invalidar el resultado. Pero el daño ya estaba hecho. A él -que se considera un privilegiado en su burbuja progresista de Budapest-, le increparon junto a su pareja cuando colocaban pegatinas contra la consulta. Sin embargo, lo más doloroso lo vivió en casa. “Tuvo un impacto enorme en mi vida familiar; ha producido una grieta bastante grande”, comparte. Algunos miembros de su familia se alinearon con la narrativa del Gobierno.

Él cuenta con el apoyo de su red, pero sabe que su caso no es el de la mayoría. La ley ha ejercido un efecto paralizador, asegura. “Profesores, psicólogos y trabajadores sociales tienen mucho miedo de hablar sobre temas relacionados con las personas LGTBI; temen perder su trabajo”, explica. Este silencio, a su vez, tiene “consecuencias nefastas en la salud mental de la generación más joven del colectivo”. Además señala que ese vacío educativo “sobre la diversidad del mundo es peligroso para la sociedad en su conjunto”.

Encuestas de la organización por los derechos LGTBI+ Háttér Society muestran que una parte importante de la sociedad húngara es más tolerante que su Gobierno. “Soy cautelosamente optimista”, dice Szekeres, porque esos números indican que el Gobierno no ha logrado del todo el objetivo de su campaña. “Pero no significa que sea menos peligrosa; sigue causando mucho sufrimiento y mucho daño”.

Tailandia

Por Pablo León (Madrid)

Poramet Tangsathaporn

“El matrimonio igualitario ayudará a mi familia, y a muchas otras, a entender la normalidad del amor homosexual”

Tailandia se ha convertido en un referente LGTBI+ en Asia tras aprobar, hace unas semanas, el matrimonio igualitario. Para Poramet Tangsathaporn, de 31 años, “es un momento histórico”. “Estoy feliz. Como mucha gente, lloré al enterarme; el trabajo ha dado sus frutos”, cuenta por teléfono desde Bangkok. Este periodista, nacido en la ciudad de Surat Thani, lleva años escribiendo sobre la realidad LGTBI+ en su país. “He estado monitoreando el movimiento y participando constantemente en movilizaciones por la igualdad matrimonial. Hemos luchado por esto desde hace 23 años”.

Los primeros intentos para aprobar el matrimonio igualitario en Tailandia datan de 2001. Entonces, la normativa fue rechazada por el que fuera primer ministro, Thaksin Shinawatra, con una lapidaria frase: “Tailandia no está lista para el asunto homosexual”. En 2019, la dictadura militar de Prayuth Chan-o-cha, en el poder casi una décadas, recuperó la idea, pero quedó en el aire tras las elecciones de mayo del año pasado, que llevaron a la presidencia a Srettha Thavisin (del centrista Pheu Thai, partido fundado por el mencionado Shinawatra).

“Era esperable que Tailandia aprobara esta ley antes que Japón y Corea; ambos países siguen siendo muy conservadores. Allí, las personas LGTBI+ enfrentan una discriminación mucho más severa que en mi país”, remarca Tangsathaporn. De hecho, denuncia que tras la aprobación de la norma —que entrará en vigor antes de final de año, 120 días después de su publicación en la Gaceta Real— han recibido críticas desde algunas naciones vecinas: “Ha habido coreanos que se han referido a Tailandia como ‘país del sida’. Repulsivo”.

Los derechos LGTBI+ no terminan de consolidarse en la región, donde solo Nepal y Taiwán tienen una normativa similar. “En algunos lugares de Asia ser homosexual pueden enfrentar cadena perpetua o pena de muerte”, detalla el periodista. “Además, para ser aceptadas, muchas personas LGTBI+ en Asia se ven obligadas a cumplir unas expectativas vitales muy altas: entrar en la mejor universidad, conseguir el mejor trabajo, ir al gimnasio para tener un cuerpo perfecto… Esa presión implica problemas, por ejemplo, de salud mental”.

Aunque describe su país como tolerante con el colectivo, no obvia los problemas. “Hay leyes que obstaculizan el cambio de identidad a las personas trans, queer, no binarias o intersexuales. Además, muchas personas del colectivo sufren discriminación en sus puestos de trabajo, son acosadas por sus empleadores o consideradas como un divertimento”.

Enmarca la nueva ley como “una victoria sobre los prejuicios y la discriminación”. Y celebra que haya habido voluntad política para sacarla adelante. “Puede ayudar al Gobierno a consolidar votos de la comunidad LGTBI+, que se considera uno de los principales grupos de votantes del país. Además, fortalece la posición de Tailandia como destino LGTBI+, lo que atraerá más ingresos”, analiza. Además, la nueva norma tiene también implicaciones personales: “La legalización ayudará a mi familia ―así como a muchas otras― a entender más sobre diversidad, sobre otras relaciones, sobre la normalidad del amor homosexual”.

Palestina

Por Antonio Pita (Jerusalén)

Firas

“Entiendo a los palestinos que van a Tel Aviv; me siento ajeno, no quiero que me utilicen para blanquear su imagen”

Firas no se llama Firas. Lo elige como seudónimo porque es el mismo que utilizó en la adolescencia para buscar en Internet las respuestas que no le daba su tradicional familia y colegio palestinos de Jerusalén sobre por qué se sentía “diferente a los demás”. Hoy tiene 33 años, entiende que lo que le pasaba era el desgarro interno de descubrir la homosexualidad —solo y sin referentes—, por eso trabaja para que otros palestinos no sufran lo que él sufrió.

Firas sigue en el armario y cuenta su experiencia en una terraza a las afueras de Jerusalén en voz baja. En Palestina, la homosexualidad sigue siendo tabú. En los entornos más abiertos, se consiente, siempre y cuando el perfil sea bajo. En los más conservadores puede costar la vida. Como Ahmad Abu Murkhiye, decapitado, por homosexual, en 2022 en Hebrón. Malvivía en Israel sin asilo a la espera de obtenerlo a Canadá.

Firas cuenta que de niño le hacían bullying en el colegio. “Me preguntaban por qué hablo como una niña, por qué era tan afeminado”. En la adolescencia llegó la crisis: comenzó a autolesionarse, a dormir todo el día, a hacerse las cejas y ponerse maquillaje. “Quería llamar la atención de mis padres. Gritar y decirles: ‘¡Miradme, soy diferente! ¡Preguntadme qué quiero!”

Sus padres lo llevaron primero a un jeque, que leyó unos versos del Corán para sacarle un supuesto demonio. Luego, al psicólogo. De poco sirvió. En la universidad, también en Palestina, sentía las miradas el señalamiento. Sin embargo, logró formar un pequeño grupo discreto con otras personas del colectivo.

Actualmente, Firas vive con sus padres -es normal en el mundo árabe hasta casarse o que lo exija el trabajo o estudios- y nunca ha tenido pareja, ni pasado una noche fuera con otro hombre. “Siento que sería como fallar a mi madre, no me puedo quitar esa sensación”, admite. Sus padres, cree, “están en negación”; aún le preguntan si se va a casar.

Su caso refleja la encrucijada de las personas LGTBI+ en Palestina, una sociedad conservadora que no los acepta, estructurada en torno a la familia y a los roles de género tradicionales. Pero desconfía y se siente “ajeno” al ambiente LGTBI+ de la mucho más tolerante con la diversidad sexual Israel, por miedo a que lo utilicen para “blanquear su imagen” y “presentar a todos los árabes como extremistas”.

Tampoco acude a las celebraciones en Tel Aviv, capital gay de Oriente Próximo. “Entiendo a los palestinos que van allí unas horas. Todo es muy rápido, muy fácil de conseguir”, señala. Y muy anónimo, a diferencia de Jerusalén Este, donde viven unos 350.000 palestinos y casi todo el mundo sabe al menos de qué clan familiar procede cada uno.

En la parte judía de la ciudad, hay dos parques donde los homosexuales suelen ir a buscar encuentros furtivos. Hace una década, estaba con un grupo de amigos en uno de ellos cuando se les acercó un grupo de palestinos. Le robaron y dieron una fuerte paliza. “Fue traumático. No he vuelto desde entonces”, lamenta.

Firas recuerda casos peores. El de Zuhair al-Ghaleeth, al que los servicios secretos israelíes amenazaban con difundir un vídeo en el que se le veía teniendo sexo con otro hombre si no les pasaba información sobre la Guarida de los Leones, un nuevo grupo armado en la ciudad de Nablus. No es una práctica aislada. Lo extraordinario es que lo descubrieron y mataron, en el primer asesinato en dos décadas por espiar para los israelíes. La milicia exhortó en un comunicado a “quien tenga algo de lo que avergonzarse” que no se deje extorsionar por los israelíes.

O de amigos y conocidos. Al que la familia quitó el teléfono y encerró un mes en la habitación. El que logró asilo en un país europeo. El que vive en Tel Aviv con pareja israelí judía. Al que su familia casó a la fuerza con una mujer y, tras encadenar infidelidades homosexuales y consumo de drogas, cumple hoy condena de cárcel.

Le frustra vivir entre malas opciones.

Durante meses ha sido el único palestino de un grupo de psicoterapia en Tel Aviv, con 12 judíos israelíes. “Me piden que me una a sus planes, no me excluyen. Pero no encajo. Hablan de Eurovisión, de la representante israelí… O de los rehenes, pero no de los inocentes que mueren en Gaza”, protesta. La guerra en Gaza también ha resquebrajado la solidaridad intra-LGTBI+.

Kenia

Por Raquel Seco (Nairobi)

Elle Khaoma

“El Gobierno no nos protegerá, tenemos que hacerlo nosotros mismos”

Elle Khaoma celebra este mes el Orgullo en Nairobi, la capital de Kenia, junto a amigos y a otros activistas. “A veces, durante estas celebraciones hay una sensación de comunidad, de libertad, incluso de seguridad. Si en ese momento me dijeran que no vivo en un país homófobo, me lo habría creído”, dice. “Pero son eventos a puerta cerrada, donde solo se revela la localización a quienes tienen entrada... Porque la burbuja se puede pinchar muy fácil”, lamenta.

El Código Penal de Kenia, heredado del periodo colonial británico, tipifica como delito los actos de “indecencia grave” y “acceso carnal contra natura” con hasta 14 años de prisión. Además, un diputado keniano trata ahora de sacar adelante una ley de “protección de la familia” que pretende penalizar la “promoción” de la homosexualidad. Por ahora, y en comparación con países vecinos como Uganda, Kenia no parece perseguir activamente a las personas no heterosexuales, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que muy a menudo personas del colectivo sufren chantajes de la policía, acoso y ataques en las calles. A menudo, también el abandono de sus familias.

Sin embargo, también hay pequeños avances: en 2019, el 14% de los kenianos decía que la homosexualidad debería aceptarse en la sociedad, frente a solo el 1% de 2002, según una encuesta de Pew Research.

Khaoma, que se define como una persona no binaria y lesbiana, tiene 24 años, trabaja en comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC por sus siglas en inglés) de Kenia. La organización consiguió el año pasado -tras una batalla judicial de una década- registrarse oficialmente como organización de derechos humanos. El paso, meramente burocrático, despertó una reacción entre los más conservadores, con líderes religiosos azuzando el miedo ante una posible legalización del matrimonio igualitario. “Nuestra cultura y nuestra religión no permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo”, zanjó el presidente, William Ruto.

En el día a día, y fuera de su “burbuja”, Khaoma reconoce que ser LGTBI+ en Kenia implica “aprender a morderse mucho la lengua”. “Yo tengo privilegios por mi presentación femenina, pero, por ejemplo, en el transporte público, mi pareja o mis amigas más butch [de estética masculina] sufren comentarios inapropiados y amenazas”.

¿Están mejorando las cosas? “Creo que en los últimos años, en ciertos aspectos, van un poco a mejor: hay más visibilidad, hay mucha gente valiente tratando de crear espacios seguros, desafiando la noción de que no existimos”. (El anterior presidente del país, Uhuru Kenyata, declaró en 2020 que los derechos LGTBI+ son un “no asunto” en Kenia- . “Por otra parte, la visibilidad conlleva un peligro: ahora algunos creen que estamos impulsando una agenda [política]”, alerta. Así, abunda la idea de que la homosexualidad no es africana, sino una importación de países occidentales, y de que las personas jóvenes como Khaoma están influenciadas por los medios de comunicación y las redes sociales. “Hay incluso intentos de prohibir el contenido LGTBI+ en Netflix”, detalla.

“Pienso en el futuro y tengo mucho miedo. La ola homófoba que parece estar atravesando África, el proyecto de ley en Kenia... Pero también tengo esperanza. Hay campañas, recaudamos fondos, nos mantenemos a salvo. El Gobierno no nos protegerá, tenemos que hacerlo nosotros mismos”.

Senegal

Por José Naranjo (Dakar)

Pierre

“Te golpean, te señalan, te insultan”

Desde hace dos años, Pierre (nombre ficticio) vive en las sombras. Con las cortinas del balcón siempre cerradas para que nadie pueda verle, sale lo justo a la calle. Vive con el miedo siempre en el cuerpo. “Más tarde o más temprano me va a pasar algo”, dice. Una humillación pública, una paliza, un incendio en su pequeño apartamento, todo es posible. Hace dos años su vida cambió, cuando se filtró a TikTok un vídeo de un grupo de miembros de la comunidad LGTBI+ de Senegal, hablando a cara descubierta durante una entrevista. Pierre, casado y con cuatro hijos, era uno de ellos. Perdió a su familia y su trabajo.

“Soy gay. Al principio pensé que eran cosas de chiquillos, que se me pasaría. Pero no fue así”, asegura este hombre de 52 años que se vio obligado, como la mayoría de homosexuales en Senegal, a llevar una doble vida. “El sexo con otros hombres lo vivía con mucha discreción. Me tuve que casar para acallar los rumores, para complacer a mi familia. Inventaba viajes de trabajo, salidas, compromisos fuera de casa para poder verme con otros como yo”, explica Pierre, que trabajó como camarero en varios hoteles. Hasta que nadie lo quiso contratar.

“Quedamos en locales de copas, en parques, en playas escondidas. Si eres discreto y no muy femenino, no tienes problemas. Pero el día que cometes un error o alguien te delata, te van a golpear, gritarte en la calle, señalarte con el dedo, insultarte”, comenta. A un amigo suyo que también apareció en el vídeo le quemaron la casa y tuvo que escapar a Francia.

El 28 de octubre, una multitud enfervorecida desenterró el cuerpo de un homosexual y lo prendió fuego en una calle de Kaolack, en el interior del país. Las imágenes corrieron por las redes sociales.

Pierre es pesimista respecto al futuro. “Este país no va a tolerar jamás la homosexualidad. Algunos sí lo aceptan, incluso hay gobernantes y políticos que lo son, eso lo sabemos, pero no lo admitirán públicamente. Es un caso de extremismo religioso. Los católicos no tienen problema, pero los musulmanes son intransigentes”, comenta. En Senegal, los llamados “actos contra natura” están castigados con penas de uno a cinco años de cárcel. Sin embargo, cada cierto tiempo surgen iniciativas para endurecer la normativa, impulsadas por grupos radicales.

En mayo, el nuevo primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, dio una conferencia en la universidad ante cientos de estudiantes. Allí, aseguró que “existe el riesgo de que la cuestión LGTBQ sea el próximo casus belli entre el mundo occidental y el resto del globo terrestre. Senegal, al igual que muchos países africanos, no puede aceptar el intento de imponernos la legalización [de la homosexualidad]”. Sus palabras que fueron recibidas con gritos de júbilo.

“Cada vez que los políticos sacan el tema, las cosas se ponen peor. Las agresiones se redoblan”, lamenta Pierre, quien vive ahora de la solidaridad de amigos y de una parte de su familia. “He intentado ir a Francia, pero me denegaron el visado en tres ocasiones. Tengo miedo por mi vida. Necesito ayuda”, remacha.

España

Por Pau Alemany (Madrid)

Jordi Suárez

“Las personas intersexuales visibles podemos tener relaciones y alguien que nos quiera”

Jordi Suárez llevaba toda una vida chocando con un muro de incomprensión. Lo hizo hasta que, a sus 50 años, descubrió que era intersexual gracias a un programa de TV3. “Terminé llorando mientras lo veía”, recuerda ahora, seis años después de ese momento, este profesor de Música barcelonés. Cada experiencia que se contaba coincidía con las vividas por él: “Las operaciones infantiles, las inyecciones de testosterona, la esterilidad… yo había pasado por lo mismo”, añade.

La I de intersexual es la sigla más desconocida del colectivo LGTBI+. Se define como la persona que muestra características ―genitales o cromosómicas― que no encajan en el binarismo de masculino y femenino. No se trata de una orientación sexual, sino de una condición biológica; se estima que entre el 0,5% y el 1,7% de la población en España es intersexual, aunque hay pocos datos disponibles al respecto y en muchos casos la identificación es tardía. “Hace relativamente poco tiempo que tengo la etiqueta, pero durante toda la vida he tenido el sentimiento de ser una persona extraña”, incide Suárez.

Él nació con pene, pero sin testículos. Los médicos conminaron a sus padres a esperar un tiempo por si finalmente se desarrollaban. Sin embargo, cuando tenía siete años decidieron operarle para explorar su interior: le abrieron, le dieron 40 puntos y le dejaron una cicatriz de por vida. “No entendía absolutamente nada; recuerdo que lloraba sin parar”, rememora. Como en su historial médico no quedó documentado, nunca pudo saber qué le hicieron en esa intervención.

Tras una infancia de relativa normalidad, los problemas emergieron en la adolescencia. “En los vestuarios me escondía detrás de las puertas y evitaba que me vieran. Siempre he tenido mucha vergüenza”, relata. Más adelante, cuando era un poco más mayor, llegaron las inseguridades en sus relaciones sentimentales que se combinaban con un sentimiento de inferioridad: “Siempre me ha marcado el hecho de saber que era estéril, sobre todo en aquella época [finales de los años setenta]. Pensaba que nadie me querría”.

La ayuda psicológica recibida en esa etapa hizo que Suárez consiguiera mejorar su autoestima. Encontró pareja y fue padre: adoptó tres hijos que ahora tienen 28, 24 y 19 años. Sin embargo, nunca consiguió romper la barrera de hablar de su realidad abiertamente con sus progenitores. Para ellos descubrir que Suárez es intersexual siempre ha sido un tema tabú.

En el centro educativo donde imparte clase sí que se ha visibilizado. Fue gracias a una entrevista que le realizaron en un medio local, en la que hablaba abiertamente de su intersexualidad. En el colegio le preguntaron si podía dar una charla al respecto para los alumnos. Aceptó sin dudarlo: “He pasado 50 años de mi vida en silencio y escondido, hasta que descubrí que las personas que lo hablamos abiertamente podemos tener relaciones y alguien que nos quiera”.