La hazaña del hospital mutante

Desde poner mensajes de ánimo a los enfermos pegados en los yogures de la comida a aceptar camas de hoteles por falta de existencias: el Ramón y Cajal se adaptó cada día para hacer frente a la pandemia

El Hospital Universitario Ramón y Cajal no existe. Ya no es esa mole de 17 pisos que devoraba y escupía incesantemente señores en pijama junto a grupos ruidosos -¡ah, la familia!-; sanitarios con el sabor a cruasán en la boca sorteando el estrépito de taxis, coches y autobuses que se vaciaban ante la entrada principal, o frágiles siluetas del brazo de otras rumbo a las consultas -nerviosos- o de vuelta de ellas -tranquilos, ha ido bien-… El gigante llevaba 43 años así, asomado a una autovía del norte de Madrid, con su aristocracia científica —es centro de referencia en 14 unidades médicas— compartiendo con enfermos y familiares los anticuados pasillos de terrazo. Una pequeña ciudad de 5.468 empleados, 775 camas en planta y 67 en críticos, con sus reinos del conocimiento especializadísimos que peleaban a codazos por los siempre escasos recursos.

Aquel hospital se desvaneció hace un año.

La metamorfosis

El día 13 de marzo de 2020 se clausuraron las 60 puertas del centro. El desconocido coronavirus aislaba a los enfermos en su soledad séptica y mandaba en bloque a casa a los sanitarios contagiados aunque leves. Los más graves se quedaban ingresados. El director médico, Agustín Utrilla, un veterano cirujano vascular, dijo a los jefes de servicio: “Olvidaros de vuestra planta. El hospital se divide desde hoy en sucio y limpio. Punto”.

Así empezó Macrocovid, el mutante invento del Ramón y Cajal gestado en una sala de juntas entre los jefes médicos y la dirección que derribó muros humanos: se montaron equipos multidisciplinares de doctores a las órdenes de expertos en enfermedades infecciosas, medicina interna, neumología o geriatría. “He visto a cirujanos que se creen semidioses obedeciendo a neumólogos de 30 años”, dice un especialista quirúrgico. La competencia entre el bisturí y el fonendoscopio —”nosotros ni nos acordamos de qué lado se pone”, bromea— se diluyó. También se diluyó la jerarquía, cuentan muchos. Ganó la solidaridad ajena a los galones y a las categorías. Si el médico tenía que hacer de auxiliar o de celador, se ponía.

A la cirujana maxilofacial Patricia de Leyva le aleccionó una amiga internista desde León por Zoom. Luego marchó a la guerra con una mascarilla para dos días y batas de quirófano desechables reesterilizadas que eran pura arruga. Vio morir a pacientes débiles, solos, inmunes a la medicación. Lloraba. “Cuando iba a dar el alta a un enfermo, se me iba quebrando la voz”, recuerda, “y salía corriendo”. La psiquiatra Carmen Loeck volvió a usar el fonendo a a las órdenes primero de una neumóloga y luego de un geriatra. Le encargaron, claro, llamar a las familias. “Cuidad de él’, me decían, ‘no dejéis que se muera”.

Eran los días del silencio en un hospital atestado. Del miedo a contagiarse por contagiar a los suyos. Del insomnio que las técnicas auxiliares de enfermería trataban de aliviar en un grupo de WhatsApp. De juntarse a llorar en el vestuario. Y de las imágenes que permanecen. La de Sergio Montero, un enfermero recién contratado que llevaba años sin pisar una unidad de críticos, fue esta: “Mis primeros dos pacientes compartían box en la UCI. Uno de ellos era obeso, tenía todas las papeletas para fallecer. Pero no, ese día murió el compañero”. La de Teresa Urdiales, celadora de urgencias: “La gente se iba de un momento para otro. Salías y los familiares te preguntaban. Y tú no podías decir nada”. La de Carmen, auxiliar, que no pensaba. Solo actuaba: “En medio del caos y de las órdenes contradictorias, te quitabas el EPI [equipo de protección individual] muerta de miedo por si te habías contagiado”.

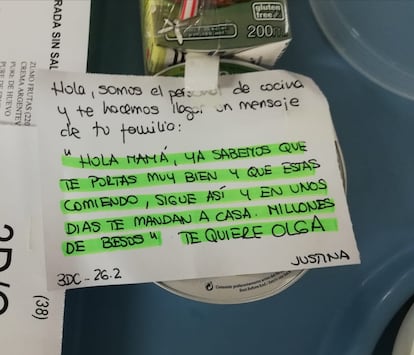

Pero también fueron los días en los que todos los enfermos recibían notas de colores manuscritas pegadas al yogur de la cena: “Fuerte. Eres el mejor. Tú puedes”. “Después de la tormenta siempre sale el sol”. Antonia Muriel, coordinadora de gobernantas de cocina, tenía una amiga con un tío ingresado y le pidió que se comunicase con él. “Le dije que podría enviarle una nota en la bandeja. Luego lo comenté con los compañeros. Al día siguiente un pinche trajo 100 frases de ánimo que había escrito junto a su mujer y así empezamos”.

En aquella primavera confinada Carmen veía aplaudir a su nieto de cuatro años a muchos kilómetros de distancia. “¡Por mi abu!”. Entonces ―ella llora al recordarlo, siempre llora cuando habla de la primera ola― una amiga de su madre, de 85 años, inundaba su teléfono de mensajes de cariño y de apoyo. “Y mientras”, solloza, “se me moría gente de 70″. La psicóloga Patricia Fernández llamaba a 40 familias de pacientes al día para ayudarles a enfrentar el durísimo golpe de estar lejos. “Al final me daba vueltas la cabeza”, recuerda. “Y después piensas que no sabes cómo, pero el trabajo salía adelante”.

Una de esas familias fue la de José Manuel Diego, un comercial de 54 años sujeto a la vida por un respirador. Mientras él dormía, su esposa falleció. También su suegra. “Cuando despertó”, cuenta Daniel, el hijo de Juan Manuel, “su vida se había derrumbado. Y había que decírselo. Lo hicieron en el hospital y Patricia nos acompañó”. Hoy el padre, con su fatiga, sus cinco meses en rehabilitación, aún abatido, ha podido volver al trabajo.

Macrocovid crecía a medida que los ciudadanos llegaban ahogándose a urgencias, ocupando todo —hasta 104 sillones se instalaron además de las camas—. Los quirófanos, donde se habían practicado casi 1.500 operaciones en enero, se volvieron UCI. En las cinco salas que quedaron solo se operaban urgencias. El 18 de marzo se doblaron las camas de críticos. Los gimnasios de rehabilitación se trocaron de la noche a la mañana en unidades de cuidados intermedios, una especie de puente entre la habitación y la UCI. El conocimiento fluía rápido por correo electrónico y por WhatsApp. “Me maravillaba cómo todo el mundo sacaba lo mejor de sí, incluyendo los sabios, en su carrera acelerada para saber más”, dice Jaime Masjuán, el jefe de neurología, director de Macrocovid. Se doblaron los proyectos de investigación. Hicieron las primeras autopsias de Madrid. Y la primera serología masiva: hallaron que uno de cada cuatro empleados se había contagiado.

“Lo peor fue cuando ya no teníamos camas: me refiero a los muebles”, dice Masjuán. “Un hotel nos cedió las suyas. Las habitaciones individuales pasaron a ser dobles y las dobles, triples. Hacía 10 años que no existían”. Esos cambios drásticos ocurrían en otros hospitales: “Siempre nos hemos considerado estructuras burocráticas, lentas en los procesos de adaptación y, sin embargo, esta pandemia nos ha obligado a reestructurar, tanto procesos como equipos… y se ha hecho de una forma muy ágil”, expone Patricia Alonso, médica del Clínico y vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Juan Antonio Marqués, director del hospital Reina Sofía de Murcia, también de Sedisa, apunta: “Lo que parecía imposible en tiempos de normalidad, lo ha sido ahora, bien es verdad que con un esfuerzo colosal de muchos profesionales”.

La noche más negra

31 de marzo. Hay 1.003 enfermos covid ingresados. El máximo. 103 en la UCI. Y 21 fallecidos. Los niños y los pacientes psiquiátricos han sido enviados a otros hospitales. El director Utrilla está en casa, solo. No para de toser. Contacta con la UME: “Les pedí que vinieran a sacar los féretros. No había sitio en los mortuorios”. Los cadáveres se quedaban en las habitaciones durante horas.

Pero no colapsaron. En parte, dice Masjuán, porque se iban adelantando en preparar nuevos espacios para acoger enfermos ―hasta equiparon de tomas de oxígeno las salas de espera de las consultas, que no llegaron a ocupar― y porque los fines de semana el hospital funcionaba a todo gas, con más médicos. Se daban altas con mucha agilidad. “Nunca faltó material, ni camas, ni personal”, recuerda la subdirectora de enfermería Beatriz Martín, a cargo de los críticos, que hacía malabares para sortear las bajas de sus compañeras contagiadas y combinar equipos de diferente nivel de destreza. La irrupción descarnada de la primera ola, en la que los sanitarios tuvieron que convertirse en la única compañía de los hombres y mujeres que luchaban por su vida, humanizó el hospital, dice. “Nos ha cambiado el prisma. Nos enseñó a tener más respeto al paciente y a darle más valor a la familia. A dar importancia a su intimidad, cuidar cosas como la luz o el ruido al que están sometidos en lugares como la UCI”.

Vuelve el embate

Macrocovid resucita en agosto, cuando se vislumbra la segunda ola. Como un acordeón, se expande y se contrae, hasta ahora. Cuando vuelve de vacaciones, Carmen, la auxiliar, se pasa un día entero llorando: “Me repetía: ‘No puedo volver allí, no puedo’. Pero luego vas, porque es tu profesión”, dice. La psicóloga Patricia Fernández y la psiquiatra Carmen Loeck atienden a sanitarios. Enfermeras y auxiliares, sobre todo. “Sufrían pesadillas, flashbacks e imágenes intrusivas. De sus pacientes. De sus caras. De cuando salían un momento de la habitación y los encontraban muertos”, rememora la primera. Estrés postraumático puro y duro, fruto del primer embate. Mujeres decaídas, apáticas, sintiéndose culpables por creer que no han podido dar la mejor atención. Que llegan a perder la vocación. La psiquiatra lo recuerda así: “Llegaban con ansiedad e insomnio, el ánimo apagado, repitiendo, ‘no me interesa nada, no disfruto con nada, me da rabia lo que hace la gente, lo que hacen las autoridades”.

Tras el verano se retoman las sesiones clínicas. Pero son semipresenciales. “Echo de menos eso de estar 50 médicos metidos en un cuartucho, hablando. Bullía la ciencia”, dice la internista Mónica López. “Es una rémora para los residentes que se están formando”, añade. Con el paso de los meses, de las olas, los doctores se frustran ante cada nuevo crecimiento del covid. “Tenemos sensación de desesperanza, de que dejamos de ver a los pacientes que nos necesitan”, apunta el neurólogo Masjuán. “y los nuestros han sufrido más deterioro cognitivo, son los grandes damnificados”.

En diciembre, el hospital se cierra de nuevo a los familiares porque infectan a sus allegados encamados. Pero las enfermeras alertan a la cocina si un paciente cumple años. Le mandan una tortilla con un tomate cortado en forma de rosa. Y la felicitación escrita en chocolate.

Por Nochebuena, las tabletas conectan al paciente con los suyos. Pero lloran todos. El celador, la auxiliar, la enfermera y el médico. En su casa, Carmen, la técnica auxiliar, estalla en lágrimas al ver la mesa puesta para ella sola. Ha perdido 14 kilos. Decide pedir ayuda para intentar deshacer el nudo que ha parasitado su pecho.

Marzo 2021

El nuevo Ramón y Cajal tiene celadores en la puerta que preguntan al que entra dónde va y le empapan las manos de gel. La entrada parece la salida de un baño, los enfermos embozados frotándose las manos. La cafetería de personal es el centro de vacunación. Como todos se quitan la ropa de calle, hay médicos que van vestidos de amarillo, con chaquetas de celadores, o de morado, que es el uniforme de los técnicos de rayos. Hay médicas que llevan pijamas tres tallas más grandes. Les dan lo que hay disponible. “Vamos como los colores del parchís”, dice la internista, “es tremendo el trabajo que tiene la lencería”.

El viernes 12 de marzo quedan 103 enfermos de coronavirus. Las plantas en las que están ingresados se distinguen por las bolsas rojas donde se guardan sus deshechos, que siguen un circuito especial. Por los pasillos de la 3ª derecha, entre sanitarios protegidos con monos y pantallas transparentes de plástico, el internista Sergio Diz camina vestido solo con un pijama blanco. Ha visto morir en un día lo que antes en un mes. “Y había pacientes que te decían: ‘Sédeme. No quiero seguir con esto”. Cree que profesionalmente ha crecido. “Pero humanamente esto me ha penalizado. Las medidas de aislamiento son un castigo. Quiero volver a la cercanía con los pacientes y las familias, porque para mí siempre ha sido lo primero”.

En la 5ª planta, un respirador asiste a un hombre tumbado boca abajo. Enfrente hay otro, también dormido, que recibe oxígeno a través de una traqueotomía. Si estuvieran despiertos sabrían que no hace sol. Sus boxes tienen ventana, dos enormes monitores por los que serpentean las constantes, una cámara que les vigila y una ventilación modernísima. No se oyen pitidos. Raúl de Pablo es el jefe de la nueva UCI, cuya construcción aceleró la pandemia. Anda como un niño con zapatos nuevos entre colegas en pijamas azules de papel. Todo es azul y reluciente. Pero las 24 camas ―10 más que la UCI antigua― están ocupadas por enfermos covid. Y hay siete más en otras unidades. “Ha sido muy emocionante. Son pacientes muy graves, nos gusta ese desafío. Pero nos hemos visto superados”, dice. No puedes superar esas paradas cardíacas súbitas. Ver irse a una chica jovencísima por una embolia. Tener a familias enteras ingresadas. La UCI, cualquier UCI, también ha cambiado. Ahora hay fisioterapeutas. Y psicólogos. Enfermos que ven a sus familias por Zoom.

Un piso más abajo, se ultima a martillazos la Unidad de Cuidados Intermedios. Es donde los pacientes reciben sofisticados apoyos a su respiración. Algo crucial en la covid y que libera camas de UCI. Este tipo de unidades se han triplicado en los centros españoles durante la pandemia, según un estudio reciente. Sus camas se han multiplicado por cinco.

“Deberé ausentarme del hospital el mismo día que tenía tres pacientes citados. Antes les retrasaba la consulta. Ahora los atenderé por teléfono”, dice Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas. El hospital ha logrado mantener el número de consultas. Pero una de cada cinco ha sido telemática. Es otro de los cambios que se quedarán: “Se gana en eficiencia y se pueden evitar muchos desplazamientos para revisiones o reajustes de medicación, por ejemplo”, dice Juan Antonio Marqués, de Sedisa.

“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el hospital. La autogestión ha sido un éxito”, asegura Masjuán, con un año de trabajo en perspectiva, “recibimos muy poquita ayuda de fuera”. Hay menos miedo —la inmensa mayoría se ha vacunado completamente— y más cansancio. El jefe de infecciosas pasó en la UCI parte del primer embate. Después, dice, “todo ha sido una cuesta arriba permanente, una prueba de resistencia, con pendientes más o menos empinadas”. La sombra de esos otros enfermos que no han podido atender siempre está presente. Los profesionales están tristes, cree el director. “Desguazados, con la cabeza al 120%”.

También lo cree la psicóloga Patricia Fernández, a través de los ojos de sus pacientes, las enfermeras y auxiliares: “Al principio se sintieron muy respaldadas y ahora muy solas. Sienten ira por lo que sucede alrededor, por todo lo que no se está evitando. Incluso se han aislado de los suyos. Llevan un año alejadas del disfrute y del placer. Se han acostumbrado al dolor”.

Epílogo

En este año que fue otro, el hospital Ramón y Cajal:

Ha visto morir a 1.111 enfermos de coronavirus y ha ingresado a más de 6.000. Recibió a 33.000 personas menos en urgencias que en 2019, pero llegaban más graves.

También llegaron incontables aplausos, pizzas, 300 almohadas, 60 tabletas y mascarillas, algunas caseras, cosidas en casa, y otras donadas por la comunidad china.

1.545 trabajadores se contagiaron, de los 6.195 que tiene. Otros 876 tuvieron que guardar cuarentena. No ha muerto ninguno.

El centro sigue enviando a casa la medicación a los enfermos crónicos que antes de la pandemia debían acudir a retirarla. El horario para análisis de sangre se ha extendido para evitar aglomeraciones.

Los psiquiatras y psicólogos han atendido a 717 familias de enfermos covid, a 294 pacientes y a 180 profesionales. 400 han estado de baja.

Ha contratado a 741 personas, la inmensa mayoría sanitarios, como refuerzo. Pretenden que todos se queden.

Conceptos más repetidos: Silencio. Solidaridad. Soledad. Orgullo. Muerte. Pertenencia. Cansancio. Todos los consultados creen que ahora se conocen mejor entre ellos. Que se han sentido parte del mismo equipo.