La ciencia del baile: “En la discoteca nos sincronizamos como una bandada de estorninos”

Un estudio separa y analiza los movimientos que nacen de la música de aquellos que se generan por imitación. La sincronización interpersonal es un mecanismo muy presente en los humanos que se da, sobre todo, en la danza

Muchas canciones se han escrito sobre bailar pegados, bailar solos, apretados, bailar como si nadie mirara… El tema ha sido analizado desde un punto de vista poético, pero no tanto desde el científico. Hasta ahora. Un estudio ha analizado la sincronía interpersonal en el baile humano. En la discoteca nos sincronizamos como una bandada de estorninos o un banco de peces. En parte porque escuchamos la misma música, que funciona como metrónomo y marca el tempo; pero también hay un componente social. El baile se imita, el baile se pega como un virus, se extiende y se contagia por la pista. “Es algo que todos sabemos”, explica Giacomo Novembre, neurocientífico y director del The Neuroscience of Perception and Action Laboratory (NPA Lab), responsable del estudio. “Pero no entendemos por qué sucede, cómo funciona este proceso de sincronización a un nivel casi subconsciente. Es lo que hemos querido averiguar”.

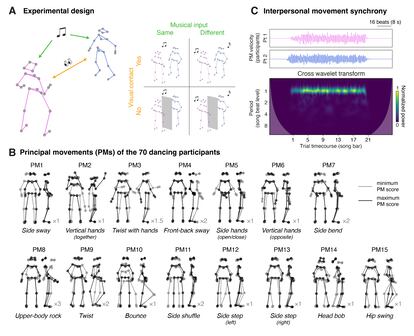

Para hacerlo, el equipo convirtió uno de sus laboratorios de Roma en una pista de baile. Pusieron papel de colores en los fríos LEDs, para darle un ambiente de discoteca, invitaron a 70 personas y les pusieron unos cascos. En la lista de reproducción, temazos rompepistas de Rihanna, Dua Lipa, Whitney Houston, Gala o Michael Jackson. “Alguno que otro bailaba como si fuera el viernes noche, estaban enloquecidos”, explica divertido Felix Thomas Bigand, colega de Novembre en el NPA Lab, (perteneciente al Istituto Italiano di Tecnologia) y autor principal del estudio. Una cámara registraba los movimientos de los bailarines en las cuatro combinaciones posibles: una en la que el bailarín ve a otros y escucha la misma música; otra situación en las que no ve a su compañero, pero sí escucha la misma música que él; una tercera en la que sí le ve, pero no escucha la misma canción, y por último, un escenario en el que ni ve a su compañero ni escucha la misma música.

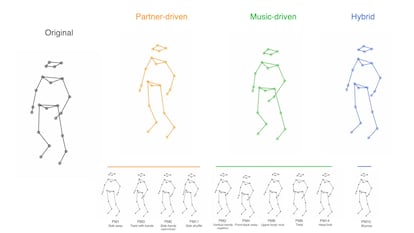

“Con esto conseguimos un gran banco de datos”, explica Bigand, “Usamos un algoritmo para reducir los complejos movimientos de baile a otros muy simples. Vimos que solo 15 son suficientes para explicar lo que sucede en la pista”. Era el esqueleto del baile, el ritmo fragmentado, troceado y reducido a su esencia. “Fue entonces cuando descubrimos que un clúster de movimientos se sincronizaba con la música, y otro clúster de movimientos se sincronizaba con el compañero. Y estos dos procesos no se sobreponían, que era algo que no esperábamos. Son totalmente independientes y no interactúan”. Así, moverse hacia los lados o girar las manos son pasos de baile que surgen de la imitación, mientras que alzar las manos o mover la cabeza hacia delante y atrás (como en un concierto de rock) son movimientos que nacen de la música.

Solo hubo un tipo de movimiento que demostró tener una naturaleza híbrida, a medio camino entre lo social y lo musical: el bote. Los bailarines empiezan a botar con la música, pero cuando ven a otros hacerlo, aumentan la energía con la que botan, suben la intensidad. “Es como si tuviéramos un metrónomo incorporado”, señala Novembre. “El bote hace que las interacciones sociales sean muy potentes, es como si estuvieras probando a encontrar un espacio común”. Esto es algo que no sucede con el resto de movimientos, que se mantienen estables ante la presencia de otros bailarines. Lo interesante es que a esta conclusión se llegó sin una premisa previa, sin una hipótesis que demostrar: fueron los datos los que explican un resultado intuitivo, del que hay muchos ejemplos en el día a día.

Los botes tienen un componente tribal y sirven para cohesionar a un grupo. Y esto se ve en el baile colectivo, en discotecas y conciertos, pero también en las manifestaciones, con cánticos que explicitan esta idea gregaria como “un bote, dos botes [inserte aquí un nombre para la ocasión] el que no bote”. O en los partidos de fútbol, donde las hinchadas botan al unísono para animar a su equipo. “Yo, de chaval, iba mucho al estadio a ver a la Fiorentina”, recuerda Novembre, “y nos sincronizábamos todos cantando y saltando a la vez. Estoy convencido de que ese comportamiento responde a este mecanismo. Igual que el pogo en los conciertos”.

Sascha Frühholz, profesor de la Unidad de Neurociencia de la universidad de Zurich, lleva años estudiando cómo se transmite la emoción a través del sonido. Y alaba el presente estudio porque confirma con datos lo que se sospechaba con ideas. ”Cada vez más estudios apuntan a la noción de que la sincronía interpersonal es esencial para el comportamiento humano e importante para la interacción social en diversos contextos”, explica. “Y lo que es más interesante, esta sincronía interpersonal entre humanos suele darse a un nivel implícito, de modo que los humanos no suelen ser conscientes de que sincronizan su comportamiento”. Este proceso, que se da sin necesidad de un factor externo, se potencia cuando se comparte una música común. Como decía la psicóloga musical Rosana Corbacho, “Cuando ves al público que está bailando en un club una sesión de un DJ el ritmo del corazón se les sincroniza de alguna forma. Es como si nuestras neuronas bailaran al mismo ritmo”.

La sincronización de movimientos no es, ni mucho menos, algo exclusivo de los humanos. Nosotros la hemos ritualizado, en bailes con normas concretas y pasos estandarizados. Incluso en marchas militares, pero estas solo potencian algo que ya estaba ahí, en nuestra base genética: la necesidad de sincronizarnos, de imitar, de coordinar los movimientos para sentirnos parte del grupo. Es algo que se ve en la naturaleza. Los monos no son especialmente buenos, pero hay estudios que analizan cómo se sincronizan al caminar. Los insectos lo hacen de forma especialmente efectiva para organizar la vida en la colonia o colmena. Los peces y las aves se sincronizan de forma hipnótica para asustar o despistar a los depredadores.

Damien R. Farine, investigador de la Universidad de Zurich, lleva años estudiando esta delicada coreografía en las bandadas de aves. “La sincronización significa muchas cosas diferentes. Por ejemplo, puede que todas las aves respondan al estímulo de un depredador y vuelen al mismo tiempo, pero no es probable que batan las alas a la vez. Las bandadas de estorninos mantendrán una gran estructura espacial, sincronizando sus movimientos, pero no el batir de sus alas. Algunos pájaros que vuelan en uve sincronizan sus alas para coincidir con las elevaciones generadas por los pájaros de delante, pero esto es más bien una respuesta al entorno y el flujo de aire, y no una sincronización per se”.

Los mejores casos de sincronización en las aves, señala el experto, son los rituales de apareamiento. “En algunos casos, como en los somormujos lavancos o el chasquido de picos en los albatros, son como una danza, pero con un propósito bastante específico”. Puede que ese propósito subyacente esté también presente en el baile humano, concede el autor. “Es probable que esto haya llevado inicialmente a la ritualización del baile”. Desde los bailes de debutantes, hasta las presentes discotecas; desde el juego de atracción y repulsión de las óperas de Mozart hasta el perreo de la música latina. El baile siempre ha estado relacionado con la seducción y el cortejo. El estudio Music Dance and the Art of Seduction profundiza en esta parte antropológica y cultural del baile, pero partiendo siempre desde una base biológica, que es la que analiza el presente estudio.

“La sincronía interpersonal es un concepto transversal”, resume Novembre. “En todas las sociedades estudiadas hasta ahora se usa la música y la danza para conectar, en muchas especies animales se usa. Es algo universal”. Su estudio lo ha demostrado con datos, pero en el fondo es algo que todo el mundo sospecha porque es algo que todo el mundo está programado para hacer. Y que es fácilmente constatable en una discoteca o un concierto. Puede que, en este contexto, pienses que ese flamante pase de baile ha nacido de motu proprio, pero si echas un vistazo alrededor es muy posible que veas que alguien más lo está haciendo. Y será difícil comprobar quién lo realizó primero, porque esta imitación funciona a un nivel profundo y subconsciente. Está grabada en nuestros genes.

Puedes seguir a EL PAÍS Salud y Bienestar en Facebook, X e Instagram.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.