Perra

La historia muestra que, durante milenios, las mujeres han necesitado bregar fuera de casa para ganarse el sustento

El pasado empieza a dibujarse como una de nuestras opciones favoritas para el futuro. En épocas confusas y convulsas, suena reconfortante volver a la tradición. Zarandeados por la actual marea de precariedad y el vértigo de los cambios, algunos añoran las seguridades de los viejos tiempos. Esas voces nostálgicas sueñan hoy con el eterno retorno de las antiguas certezas, con un mundo donde había menos claroscuros, menos desconcierto, menos ambigüedad. A sus ojos la sociedad tradicional ofrecía un lugar protegido en un orden estable. Antes de las revueltas sociales, mayo del 68 y la globalización —nos dicen—, la vida era una travesía menos peligrosa.

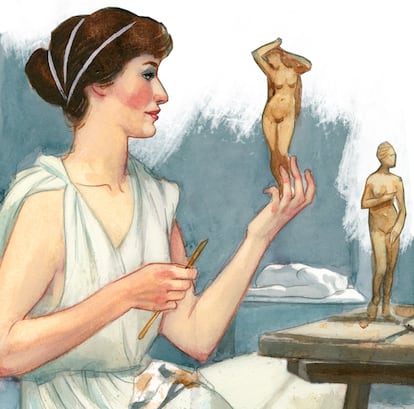

Este imaginario dibuja paraísos pretéritos de mujeres serenas, plácidamente dedicadas al hogar, la crianza y la costura. Pero la historia muestra que, durante milenios, hombres y mujeres han necesitado bregar fuera de casa para ganarse el sustento. Incluso en la Grecia de los gineceos, solo una pequeña élite podía permitirse la vida recluida de sus esposas. En Atenas hubo un gran número de esclavas sirviendo de sol a sol, y la mayoría de mujeres libres trabajaban en el campo o el comercio, la artesanía o las tareas funerarias. Aristófanes menciona a pastoras, hortelanas, posaderas, floristas, panaderas y pasteleras. En sus comedias afirmaba que la madre de Eurípides era verdulera; la de Sócrates, matrona. Como documenta Ana Valtierra en Eclipse.Creadoras y artistas en la antigua Grecia, las fuentes citan a reconocidas ceramistas, pintoras y escultoras. Por ley, sin embargo, no podían tener propiedades a su nombre, y esa tutela perpetua era un encierro doméstico sin escapatoria. Igualmente, en nuestro tiempo, sorprende el retorno de los adalides de la madre hogareña, cuando pocas familias podrían subsistir con un solo salario y la idea de un proveedor único parece una quimera.

Aun así, también la Antigüedad conoció rebeldías. Hiparquia, nacida en el siglo IV a. C. de estirpe rica, es la única mujer con capítulo propio en las 82 vidas de filósofos que escribió Diógenes Laercio. En Atenas, su hermano trabó amistad con Crates, pensador de la subversiva escuela de los “perros”, en griego kynes, conocidos como cínicos. Hiparquia escuchó sus llamamientos a desobedecer las convenciones y rechazar el lujo. Contra todo pronóstico, decidió que su futuro no sería el matrimonio tradicional, sino la filosofía junto a Crates, que había renunciado a sus posesiones y vivía en la calle. Todo su círculo intentó disuadirla: loca, caprichosa, inmadura, ignorante. Entonces Crates hizo algo audaz e inesperado: se desnudó frente a Hiparquia para mostrarle su delgadez huesuda, la joroba y las cicatrices que la pobreza había arañado en su cuerpo. “Este pellejo maltratado es todo mi patrimonio. Piénsalo detenidamente, ¿quieres vivir conmigo?“. Hiparquia aceptó sin dudar. Cuando muchos —incluso Aristóteles— sostenían que “el silencio adorna a las mujeres”, ella eligió hacerse escuchar. Desobedeció las normas sociales de su rango y prefirió las ropas gastadas. Como prometió el día del striptease preventivo de Crates, siempre lo acompañó en la pobreza, sin regresar nunca a las comodidades del hogar familiar. Participó en los debates de ideas, estudió lógica y escribió al menos tres libros. Aunque no se ha conservado ni una línea de su obra, en un epigrama del poeta Antípatro de Sidón proclama: “Soy dueña de mi vida para ser sabia”.

En aquel entonces, los pensadores atenienses discutían acaloradamente sobre igualdad. En el diálogo Menón, Sócrates afirma que hombres y mujeres “poseen por igual y por completo las mismas virtudes”. Los cínicos sostenían que las desigualdades nada tienen de natural: se crean y propagan a través de las normas sociales. Ser débiles, decían, no es la condición innata de las mujeres, sino producto de un aprendizaje. Crates escribió a su novia: “No eres por naturaleza inferior a nosotros, ni las perras son inferiores a los perros” —hay que suponer que, para Crates, tan entusiasta del mundo canino, esas eran palabras de amor—. Diógenes defendía que las mujeres rechazaran el control del varón porque eran libres de unirse con quienes deseasen; advertía que “debían ser persuadidas”, subrayando la necesidad de su consentimiento.

No todos pensaban así. Durante un banquete, un comensal irritado quiso ridiculizar a Hiparquia. Ante los asistentes, arrancó su túnica diciendo: “Esta es la que abandonó el telar”. Una mujer trasnochadora y no cosedora merecía tener mala reputación. Fue uno de los más tempranos usos del desnudo como humillación, antepasado de la publicación de fotos íntimas, la pornografía por venganza en nuestros días. Ella no se avergonzó, ni se retiró en lágrimas. Sin pudor, pronunció una frase célebre: “¿Acaso tomé una mala decisión al dedicar a mi educación el tiempo que iba a ocupar en el telar?“.

No obstante, a través de los siglos muchas mujeres silenciadas han encontrado rendijas de libertad tejiendo sus propias historias. Clare Hunter lo investiga en su ensayo Una historia del mundo a través del ojo de una aguja. A principios del siglo XX, las sufragistas inglesas desafiaban los tópicos marchando con estandartes elaborados a mano, un despliegue de brocados, sedas, damascos y terciopelos. Trasladaron deliberadamente esos materiales del salón doméstico al escenario público de las manifestaciones. Representaban flores, corazones alados y retratos de sus heroínas, como Mary Wollstonecraft o Marie Curie. Las arpilleras chilenas, en apariencia inocuas con sus colores vivos y telas alegres, narraban historias clandestinas de miedo y ausencia tras el golpe de 1973: una familia comiendo en una mesa con sitios vacíos, escenas de detención, bosques de árboles genealógicos de familiares secuestrados. Los retales cosidos eran símbolos de reunión, una metáfora de los hogares rasgados. Las Madres de la Plaza de Mayo bordaban en sus pañuelos el nombre de sus hijos y la fecha del nacimiento; no el día de su desaparición, sino cuando los trajeron al mundo, insistiendo en la vida. Mujeres indígenas de México, Centroamérica, Colombia, Perú o Ecuador elaboran tapices —telas contra el olvido— donde plasman los destierros y traumas sufridos por sus comunidades: los llamados “textiles de conflictos”. Desde siempre bordar ha permitido denunciar lo que no se podía decir: abusos, desaparecidos, violencias. Allí, en un coser y contar, emerge el poder milenario de la costura.

En realidad, incluso los tiempos más idealizados están atravesados por tensiones, sufrimiento e injusticias. Actualmente, ciertos discursos nos prometen vidas apacibles y plenas si retornamos a un pasado disciplinado, con roles claros. Quien presenta las tareas domésticas como promesa de placidez para tantas chicas exhaustas de hoy parece ignorar que se trata de labores exigentes —e interminables—. Existe el júbilo de cuidar a los enfermos y cocinar para los tuyos, pero no hay jubilación. Con frecuencia se subestima el trabajo del hogar, enormemente meritorio, en absoluto relajado y casi nunca remunerado: Hiparquia alertaría de que el verdadero gineceo es la dependencia económica.

Dicen que las viejas sociedades sólidas eran serenas: reinaban el orden y el silencio. En cambio, la banda sonora de la democracia es la queja, el guirigay y el bullicio. Cuando gobiernan los autoritarios, no se escuchan protestas porque la disidencia está perseguida; no es que la mayoría sea más feliz, simplemente está más callada. Los problemas persisten, pero cada cual los aborda –y borda– con formas más sigilosas. No hay puntada sin hilo ni historia: el pasado siempre fue más remolino que remanso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.