Guy Trebay: “Para que en una ciudad existan fuerzas creativas tiene que haber alquileres baratos”

El periodista de ‘The New York Times’, uno de los padres fundadores de las páginas de estilo de vida y gran cronista cultural, ha publicado sus memorias. Pero sobre todo quiere hablar del presente y de quienes ya no están

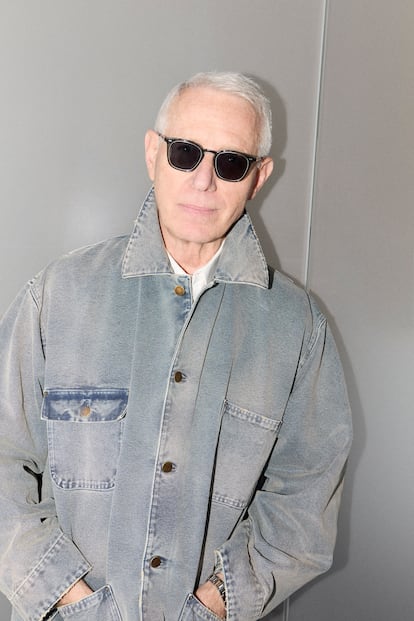

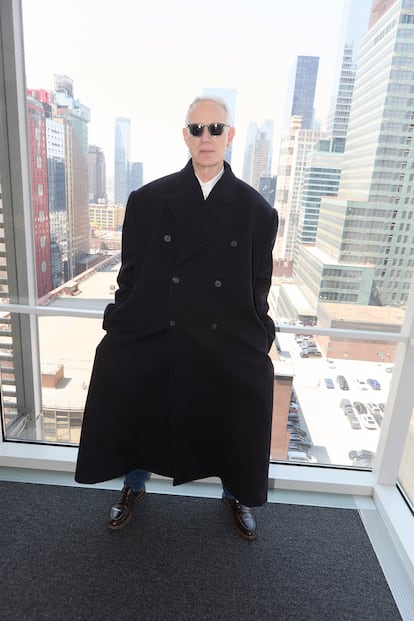

“Evito la atención de manera natural”, dice el periodista Guy Trebay (Nueva York, 73 años), con voz suave, por teléfono. Son palabras que no terminan de encajar con un personaje bastante estelar, superviviente del Nueva York libérrimo de los años setenta, del erial asolado por el sida en el que se convirtió después la ciudad e incluso de su propia historia. Trebay sostiene que fue su introversión lo que lo salvó de caer en según qué excesos, y que si tiene un presente es porque convirtió su carácter observador en periodismo, oficio que ejerce hoy en la sección Styles de The New York Times. Agudo, conciso y autodidacta, Trebay es uno de los padres fundadores del periodismo de estilo de vida, la intersección entre moda, arte, tendencias e inquietudes urbanas que ha lanzado mil revistas. Pero es un todoterreno: últimamente, su periódico le ha encargado explorar el ecosistema de millonarios que brujulean en Palm Beach, el exclusivo enclave de Florida donde Donald Trump reina desde su Mar-a-Lago.

¿Cómo es Palm Beach? No muy apetecible. En el Times me pidieron que escribiera sobre la élite, la gente rica que vive allí y, como grupo, lo único que puedo decir es que no me resultan muy atractivos. Pero tengo que decir es un segmento de población sobre el que es muy complicado informar. Ha sido uno de los trabajos más difíciles de mi carrera, porque se guardan mucho y están muy protegidos. No sabes muy bien como acercarte. Y no tienen ninguna obligación de ayudar a un periodista.

¿Ha conocido a Donald Trump? No.

Sus artículos desde Palm Beach me recuerdan a un reportaje de 1986 en el que Dominick Dunne lograba penetrar en la alta sociedad de Palm Beach y contaba cómo los salones se iban haciendo cada vez más exclusivos hasta que, al llegar al sancta santórum, ser invitado al té por Lady Astor, Dunne se daba cuenta de que no hablaban de nada. Es que es verdad, nadie dice nada. Su juego es otro. Hace poco escribí sobre Ken Griffin, cuya fortuna está valorada en unos 49.000 millones de dólares, y que lleva un tiempo comprando tierras en plan Juego de tronos. Ha acumulado unas 11 hectáreas de terreno ininterrumpido en Palm Beach. Si no piensas que todo eso algún día estará bajo el mar por culpa del calentamiento global, es un negocio redondo, porque Griffin igual ha gastado 500 millones en hacerse con ellas, pero gana unos 100 al mes. Esta gente nos está adelantando por todos los lados. Su estrategia es a largo plazo. Y la gracia es que en sus casas no vive nadie. Griffin tiene otras siete.

“Las élites son cada vez más invisibles. Una mujer que organiza viajes para gente muy rica me contó que, para una clienta, lo fundamental era no tener que interactuar en ningún momento con gente normal”

Eso de ricos que compran los terrenos de otros ricos y van quedando cada vez menos... ¿Es canibalismo entre millonarios? Todavía no lo llamaría así. Griffin, sencillamente, sabe que Palm Beach es muy pequeño y está amasando toda la superficie que puede. Es un hombre que comprende cómo funcionan los productos y las materias primas. Es como cuando empezó la moda de las ferias de arte. Al principio el arte se compraba y vendía simplemente como tal, hasta que llegaron los fondos de capital riesgo y descubrieron que podían comprar todos los warhols, por ejemplo, y convertirlos en un activo, en un producto de inversión. Hablo de ese tipo de juego. ¿Que si me interesa? No. Pero es que tampoco puedo permitírmelo. No está hecho para nosotros. Vamos, no sé si tú eres billonario pero, desde luego, no es para mí.

Los juegos de los ricos son cada vez más inalcanzables. Creo que lo interesante de esta mínima parte del 1% de la población mundial es que son invisibles. No tienen por qué atender a los periodistas y tampoco son objeto de escrutinio público. No sé, igual siempre ha sido así y las élites siempre han sido invisibles, pero cada vez me lo parecen más. Ellos lo llaman “vida sin fricción”, y usan esa expresión tal cual: van de la burbuja de su coche a la burbuja de su avión privado, y de ahí a la burbuja de Aspen o a la burbuja de Palm Beach. Hace poco hablé para un reportaje con una mujer que organiza viajes para gente muy rica y me contó que una clienta le pidió un plan en Capri o un sitio por el estilo. Y que, precisamente, para ella lo fundamental del viaje era no tener que interactuar en ningún momento con gente normal.

El joven Guy Trebay se las arregló para flirtear con casi todos los clanes que importaban en el Nueva York de los años setenta: las alucinantes superstars de la Factory de Andy Warhol, como Jackie Curtis o Candy Darling; los diseñadores Halston y Calvin Klein, siempre rodeados de celebridades y guapísimos chupatintas, o los artistas jóvenes que atraía el fotógrafo Peter Hujar. Unos fracasaron, otros triunfaron y muchos murieron —incluso las tres cosas—, y en sus salidas, idas y venidas Trebay leía los cambios de la sociedad. Un tipo de observación que, entre 1981 y 1994, anotó en su famosa columna de The Village Voice.

Aparte de trabajos alimenticios —como modelo de dibujo académico, diseñador de bolsos hippies o camarero en el mítico Max’s Kansas City—, Trebay siempre había sido periodista hasta que, el año pasado, publicó su autobiografía, titulada Do Something (Haz algo, editada por Penguin). Un relato que dibuja una imagen distinta del sofisticado trovador de la vida neoyorquina. Lo que podría haber sido un ameno periplo lleno de cotilleos y nombres propios es en realidad un libro brillante, pero emotivo e intenso, sobre el paso de un chaval a la edad adulta y su compleja —pero fascinante— historia familiar.

Do Something todavía no ha sido publicado en España, pero coincide en el tiempo con la traducción al castellano de otra obra autobiográfica que habla de aquel mismo Nueva York: Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro (Los tres editores), de Cookie Mueller. Icono underground, actriz fetiche de John Waters, crítica de arte e inusitada columnista, Mueller era un torbellino que, como tantos de su generación, murió antes de tiempo. Falleció por culpa del sida en 1991. No llegó a cumplir los 41. “Una gran diferencia entre Cookie y yo es que yo era más... burgués”, cuenta Trebay. “Nunca fui tan bohemio, y tampoco era drogadicto. Ella corría más riesgos, vivía con más desenfreno. Yo no es que fuera muy formal pero sabía que necesitaba trabajar, que tenía que pagar el alquiler. No dormía en sofás de amigos. Supongo que tenía unos objetivos y una filosofía más clase media”, dice Trebay.

Leer su libro y el de Cookie Mueller es como ver dos caras de la misma historia. Quería mucho a Cookie. Era una actriz. Pero yo soy periodista, lo cual implica adoptar una postura vital que tiene mucho de voyeur. Nos corresponde mirar, por mucho que exista el periodista aguerrido y aventurero. Y mira que yo mismo he hecho ese trabajo, pero creo que no me daba cuenta: ni cuando fui a cubrir la revolución rumana, ni en la Operación Tormenta del Desierto, ni en los bailes de voguing. De hecho algunos me han dicho que, por mi [poco llamativo] aspecto y por lo que les inspiro, son los últimos lugares donde esperaban encontrarme.

Hoy el credo dice que debemos ser figuras públicas y tener marca personal. Nada me seduce menos. Últimamente se nos ofrecen máximos incentivos para miniaturizarnos, cuando a mí lo que siempre me ha interesado es crecer. Y pocas cosas son tan reduccionistas como convertirse en una marca, empaquetarse y empequeñecerse hasta caber en un reel de Instagram.

“No creo que mi libro aporte ninguna lección concreta. Lo que sí tengo es un fondo de rabia, porque sigo igual de cabreado por lo que pasó y por el borrado de aquella generación”

Mi generación creció idolatrando ese Nueva York peligroso y libre de su juventud. Había una mezcla de refugiados, emigrantes, viejas glorias de la edad dorada de Hollywood... y un montón de gente joven con la ciudad a sus pies. Nadie estaba interesado en el dinero, nadie tenía planes de futuro, ni a cinco años ni a cinco minutos. Lo cual no quiere decir que yo no fuera ambicioso. Sí lo era. Pero no tenía una meta.

Un dato clave es lo barato que era todo. Sí, pero ya no es así. Al final ganaron los banqueros. Nuestra historia es también una historia inmobiliaria y, para que en una ciudad existan fuerzas creativas y dinamismo cultural, tiene que haber alquileres baratos. En 1975 la ciudad estaba al borde de la bancarrota, aunque nosotros no lo percibiéramos así. Aunque tampoco se nos habría ocurrido pensar que éramos unos afortunados.

En su libro cuenta con detalle el horror de los años del sida. ¿Hay alguna lección que se pueda aprender o sencillamente fue una tragedia absurda y cruel? No creo que mi libro aporte ninguna lección concreta. Lo que sí tengo es un fondo de rabia, porque sigo igual de cabreado por lo que pasó y por el borrado de aquella generación. Como Cookie Mueller o como Gary Indiana.

Los llama sus “amigos heroicos”. Cookie o Gary representan a una generación de hombres y mujeres, y también personas trans, cuya brillantez se apagó demasiado pronto. Fueron borrados, extinguidos, cuando deberían haber sido los máximos beneficiarios de la cultura de la época. Nadie parece entender que hubo un momento de nacimiento de la cultura que hoy nos rodea. Por eso tengo tan pocas ganas de perdonar.

No cuenta demasiado de su propia vida en su libro. Yo quiero contar lo que toda esa gente no pudo. Prefiero hablar de ellos, porque la ciudad que me crio, en la que viví, surgió gracias a estas personas. Piénsalo: primero los movimientos por los derechos civiles, y luego el feminismo y la liberación gay, crearon una cultura increíblemente fértil. Y de golpe cayó por un precipicio. Por ejemplo, no más de cinco personas que yo conozca saben quién era Charles Ludlam, cuando era un genio. Un genio que murió a los 45.

Esa parece ser la edad maldita de aquellos años. Te diría que sí, pero no, porque 1991 fue el año en que murió más gente de sida en Nueva York, y entre la gente que yo conocía era muy común fallecer antes de los 30. Cumplir 45 en aquel momento era casi llegar a viejo.

El mundo parece que se acaba por momentos. ¿Hay alguna manera de tranquilizarse? Es una buena pregunta. Siento decepcionarte pero no creo que haya muchas razones para el optimismo.

¿Ayuda al menos la edad, la experiencia o haber sobrevivido a poner las cosas en perspectiva? No tengo nada definitivo que decir sobre haber sobrevivido a nada en particular. Pero me siento muy agradecido de poder disfrutar el mundo. Me sigue pesando mucho el duelo, pero la tristeza también acompaña. Tengo muy presente, por ejemplo, a un pintor amigo mío llamado Hugh Steers. Creo que murió en el 95, no sé si llegó a los 30, pero ahora se vuelve a cotizar porque fue pionero en tratar la temática del género en su obra. El caso es que solemos alquilar una casita en Rhode Island, de donde era su familia y donde está enterrado, y visitamos con frecuencia su tumba, que nos pilla cerca. Los suyos no están para cuidarla, así que lo hemos convertido en una costumbre. Tengo muy presente a todos los que se fueron, pero hay algunos que están siempre en mi cabeza. Es que morir a los 30 es... no sé, terrible. Y te aseguro que no soy un tipo taciturno.

Haber perdido a tanta gente debe de pesar muchísimo. Sí. Es inevitable, y supongo que también ha cambiado mi relación con Nueva York. Hubo una temporada en que veía fantasmas en cada esquina. Tuve que rehacer mis recorridos para no toparme con ellos constantemente. Era demasiado.

Realización: Pedro Canicoba

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.