Si hay vida en Marte, no es como la de la Tierra

¿Cómo podríamos distinguir a un terrícola de un marciano? La respuesta puede estar en el fósforo.

Toda la vida en la Tierra está basada en un pequeño grupo de elementos fundamentales: por orden de abundancia en los seres vivos, hidrógeno (59%), oxígeno (24 %), carbono (11%), nitrógeno (4%), fósforo (1%) y azufre (del 0,1 al 1%). El fósforo es un componente crítico para fabricar algunos de los ladrillos básicos de las estructuras biológicas, como son los ácidos nucleicos, las proteínas y las grasas. En realidad, en términos relativos, la vida está más enriquecida en fósforo que en carbono respecto a la abundancia de estos dos elementos en la corteza terrestre.

Pero en la Tierra actual, el fósforo se encuentra únicamente en pequeñas cantidades en los ambientes naturales, y en su mayor parte está secuestrado al unirse al calcio y formar minerales del grupo de la apatita, lo que lo convierte en inaccesible directamente para los seres vivos. El fósforo es realmente tan escaso que los investigadores dedicados a estudiar los procesos de biogénesis temprana se han topado con un problema recurrente: identificar los lugares de la Tierra primitiva, hace más de 4.000 millones de años, en los que la vida incipiente pudiera haber encontrado la cantidad necesaria de fósforo a su disposición.

Jonathan Torner y David Catling, de la Universidad de Washington, propusieron el mes pasado que la presencia de lagos ricos en carbono debió de ser un requisito imprescindible para el origen de la vida en la Tierra. Torner y Catling descubrieron que, en la Tierra actual, los lagos ricos en carbono tienen hasta 50.000 veces más fósforo que el agua del mar o de los ríos. Esto es debido a que se localizan en zonas con altísimas tasas de evaporación, lo que concentra el agua y una gran cantidad de sales en disoluciones de alto pH. El resultado final es que en los lagos ricos en carbono se bloquea la síntesis de apatita, porque el calcio del agua se une preferentemente al carbono formando carbonato cálcico, y el fósforo permanece en disolución.

En la Tierra actual existen lagos ricos en carbonatos en todos los continentes, como el lago Mono en California, el Magadi en Kenia, o el Lonar en India. Pero debieron ser aún más abundantes en la Tierra primitiva: la mayor frecuencia de actividad volcánica en aquel entonces produjo grandes cantidades de rocas ricas en fósforo, que se habrían erosionado más rápidamente en una atmósfera enriquecida en CO2. Este proceso habría saturado de fósforo muchos lagos ricos en carbonatos en la Tierra primitiva, y como aún no existía una biosfera planetaria que atrapara el elemento ávidamente, una gran cantidad de fósforo habría quedado a disposición de los procesos bioquímicos tempranos.

En la Tierra actual existen lagos ricos en carbonatos en todos los continentes, como el lago Mono en California, el Magadi en Kenia, o el Lonar en India

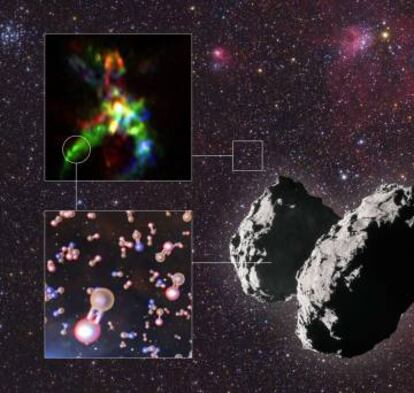

También en enero se descubrieron nuevas pistas para identificar desde dónde y cómo llegó el fósforo a la Tierra primitiva para participar en la evolución de la biogénesis. Un equipo internacional dirigido por Víctor Rivilla, del Observatorio de Arcetri en Florencia, combinó los datos de observaciones realizadas desde la Tierra con el telescopio ALMA de las regiones de formación estelar, y los datos obtenidos por la sonda Rosetta en su acercamiento al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, para entender la ruta del fósforo hasta la Tierra.

Por un lado, el grupo de Rivilla examinó la región de formación estelar AFGL 5142, e identificó en el polvo la presencia de moléculas cargadas de fósforo. En estas regiones de la Galaxia es donde los nuevos sistemas planetarios nacen. Además, los flujos de gas que producen las estrellas masivas jóvenes abren cavidades en las nubes interestelares, y es en estas cavidades donde se forman las moléculas que contienen fósforo, por la acción de la radiación estelar. La más abundante es el monóxido de fósforo, que se incorpora a los mundos en formación, incluyendo los asteroides.

Y, por otro lado, analizando los datos que obtuvo la sonda Rosetta después de dos años orbitando al cometa 67P, identificaron también la presencia de monóxido de fósforo. Este descubrimiento prueba que, al mismo tiempo que traían grandes cantidades de agua y de compuestos orgánicos a la joven Tierra, los cometas también sembraron nuestro mundo con monóxido de fósforo. Así se cierra la historia del fósforo en los seres vivos: desde su génesis en las nubes de gas interestelares, pasando por su viaje a bordo de asteroides hasta los lagos ricos en carbonatos de la Tierra primitiva, para finalmente formar una parte esencial de la estructura de nuestro ADN (a la izquierda).

Una vez comprendida la historia del fósforo y su implicación en los procesos biológicos, la pregunta que surge es inmediata: si toda esta cadena de acontecimientos ha sucedido en la Tierra, ¿ha podido ocurrir algo similar en Marte? La respuesta no es optimista para formas de vida que requieran fósforo. En Marte no existen sedimentos de carbonatos relevantes: después de décadas de búsqueda específica, apenas hemos podido identificar algunas decenas de afloramientos puntuales, y cantidades ínfimas en el polvo global. No parece que Marte fuera un mundo rico en carbonatos en sus orígenes, cuando tenía agua en superficie. Al contrario, es posible que el agua de los lagos y mares del Marte primitivo tuviera un pH neutro o levemente ácido, como indican las investigaciones del rover Curiosity en el cráter Gale; o que fuera incluso estrictamente ácida, según los datos proporcionados por el rover Opportunity desde las planicies de Meridiani. En ambos casos, serían pHs que habrían inhibido la formación de carbonatos, favoreciendo el consiguiente secuestro del fósforo en minerales. Apoya esta hipótesis el hecho de que se ha podido identificar apatita en todos los meteoritos marcianos que se han recogido en la Tierra hasta la fecha, que suman ya más de 100.

Nada de esto quiere decir que sea imposible que hayan sucedido procesos biológicos en Marte. Pero por primera vez nos asomamos con base experimental a la eventualidad de que, si hay vida en otros rincones del Sistema Solar, podría estar basada en fórmulas químicas distintas a la de la vida sobre la Tierra, que no incluyan al fósforo. De ser cierto, sería sencillo distinguir la vida terrestre de la marciana. Y podríamos descartar la vieja idea de que la vida de Marte (si la hay) viene de la Tierra o viceversa, como resultado de que entidades biológicas hayan saltado de un planeta a otro a bordo de fragmentos rocosos eyectados por impactos meteoríticos (panspermia). Entender el papel último del fósforo en la biogénesis ayudará sin duda a encontrar respuestas a la pregunta de si hubo alguna vez vida indígena en Marte.

Alberto González Fairén es investigador en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) en Madrid, y en el Departamento de Astronomía de la Universidad Cornell en Nueva York.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.