El ogro obstinado

La muerte del autor del documental Shoah, a los 92 años, ocurrida el pasado 5 de julio, tuvo el impacto de lo inesperado: quién imagina que puede morir alguien que parece inmortal

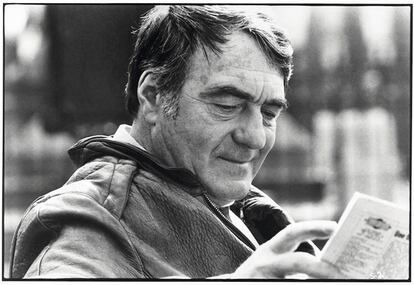

Cada vez que muere una vieja gloria del cine, y ya quedan pocas, se escucha la misma triste pregunta: “Ah, ¿pero vivía?”. La muerte de Claude Lanzmann, a los 92 años, ocurrida el pasado 5 de julio, tuvo, sin embargo, el impacto de lo inesperado. Me temo que a unos cuantos el viejo cineasta francés nos había convencido de su inmortalidad. Sencillamente costaba aceptar que semejante fuerza de la naturaleza tuviera la misma caducidad que el resto de los humanos.

Lanzmann tenía fama de ogro incorregible, incapaz de contener esa furia bíblica que marcó su apasionante vida. Circulan bastantes anécdotas sobre las monumentales broncas que el director de Shoah era capaz de meter a los periodistas o a los presentadores de las mesas en las que participaba, algunas muy desagradables. No pasaba una. Conozco a más de un admirador suyo que evitó tener contacto personal con él para no llevarse un chasco. No fue mi caso, aunque me gané un buen rapapolvo la primera vez que lo traté. Ingenua y osada (bueno, y una negada fingiendo) cometí el error de confesarle que no había tenido ocasión de ver completas las más de nueve horas de Shoah. Juro que la tierra tembló. Intenté excusarme alegando que en España se había exhibido mal y fragmentada. Dio igual. Más que una entrevista, aquello fue una invectiva sin pausa ni respiro. “Váyase, no pierda el tiempo ni un minuto más conmigo y vea Shoah. Eso es lo único importante”, me repetía mientras yo intentaba apaciguarle. Aguanté como pude, primero porque merecía la reprimenda y segundo porque pese a las malas maneras aquel hombre no paraba de decir cosas que yo no había escuchado antes. Regalaba ideas y titulares a gritos.

Circulan bastantes anécdotas sobre las broncas que el director era capaz de echar a los periodistas o a los presentadores de las mesas en las que participaba, algunas muy desagradables

Todo aquel chaparrón no solo me transmitió una energía vital para mí desconocida, sino que tuvo una imprevista recompensa. Al día siguiente, publicada ya la entrevista, recibí una llamada. Lanzmann quería hacerme llegar un paquete: se trataba del dvd que se acababa de editar en Francia con las nueve horas y diez minutos de la película y el libro, con prólogo de Simone de Beauvoir, que reproducía los testimonios del filme. El tipo era obstinado de verdad, no perdía el tiempo con falsas modestias. Aunque no había vanidad en él, solo la profunda convicción que marcó su vida: que Shoah hay que verla, completa y sin pausa, para comprobar que nada, ni el cine ni la vida, volverán a ser lo mismo.

Diez años después volví a entrevistarlo a propósito del estreno de El último de los injustos, sobre el postrero dirigente del consejo judío del campo de Theresienstadt, Benjamin Murmelstein. Con un whisky en la mano y los achaques de la edad, Lanzmann me pareció aún más titánico. Le enfurecía que el Gran Rabino de Roma le hubiese negado sepultura a Murmelstein. Había contactado con él gracias a su segunda mujer, una judía alemana, me dijo. Si pronunció su nombre, se me escapó. Años después descubrí que se trataba de Angelika Schrobsdorff. Todavía hoy lamento no haber conocido entonces a la autora de Tú no eres como otras madres. En sus memorias, La liebre de la Patagonia, Lanzmann tampoco se detiene demasiado en ella. Aquella tarde el director me dijo que todos los que hacen algo con pasión tienen la sensación de ser unos elegidos. Había algo de disculpa en aquella afirmación. No había razón para regañar, pero él no podía evitar vivir regañando. Es innegable que era un ogro bastante insoportable, pero yo tengo debilidad por los ogros, quizá porque hasta después de muertos siguen palpitando.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.