En Líbano, las bombas siguen matando 12 años después

La última guerra entre Israel y el Estado árabe, en 2006, dejó el sur del país sembrado de explosivos que aún acaban con la vida de civiles.

Con timidez, Nabih Bazih, de 14 años, se levanta el jersey con la mano buena, la derecha, para mostrar una gruesa cicatriz que le recorre como un ciempiés desde el pecho al bajo vientre. Lleva dos años acudiendo a sesiones de rehabilitación después de que una bomba de racimo de fabricación israelí le cambiara la vida. Fue una mañana de mayo de 2015. “Ocho amigos salimos de paseo al campo. Nos sentamos bajo un árbol y de repente sentí la explosión. A partir de ahí no recuerdo nada”, dice Nabih balbuceante, debido a que la parálisis de la mitad izquierda de su cuerpo también le afecta al habla. Su hermano mellizo, Hasán, sí que recuerda a Nabih tendido junto a él “con las tripas fueras y el cráneo abierto”. Tuvo suerte, y tras varias operaciones, pudo conservar la pierna.

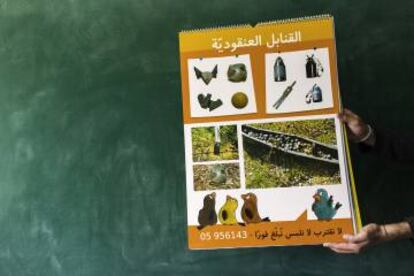

El coste de fabricación de estos artefactos, poco más grandes que una pelota de pimpón, es de cuatro euros. Eliminarlos cuesta miles

Doce años después del fin de la guerra entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, estos explosivos siguen causando víctimas. Un total de 508 personas han resultado heridas o muertas desde julio de 2006, según datos de la ONG para el desminado MAG. Durante las últimas 72 horas de los 33 días de guerra aquel verano de 2006, la aviación israelí sembró el sur libanés con cuatro millones de estos pequeños proyectiles. Lo hizo sobre posiciones enemigas y poblaciones civiles por igual. “Se lanzaron desde el aire, en unos contenedores con forma de tubo que pueden descargar hasta 200 submuniciones cada uno. Generalmente el 30% no explosiona al tocar tierra”, explica Ali Shuaib, trabajador de MAG.

En la mano sostiene una pequeña bola metálica, apenas mayor que una pelota de pimpón. Al detonar, la bomba libera una cantidad de metralla capaz de matar a todo ser humano en un radio de 25 metros y de mutilar gravemente a todo aquel que se encuentre en 100 metros a la redonda. “La imprecisión que caracteriza el lanzamiento aéreo de este tipo de explosivos hace que aterricen con un margen de error de entre 100 y 1.000 metros de su objetivo”, añade Shuaib. El Gobierno israelí se niega a facilitar todas las coordenadas GPS de los bombardeos, tanto al Ejército libanés como a la misión de la ONU en el terreno (UNIFIL). Esa actitud obliga a invertir más recursos en busca de este tipo de bombas…, pero la escasez de fondos ya hace vaticinar que no se cumplirá el plan nacional para un desminado completo en 2020.

“Vi una pelota y, como cualquier niño, la cogí. Estalló”, dice Hasán Gandur, que perdió el brazo. El amigo que iba con él murió.

Son las 7.30 y el equipo de zapadores del Ejército libanés, junto a un equipo de MAG, trabaja en una zona cerca de la ciudad de Nabatiye, al sur del país. Las piquetas verdes marcan las zonas seguras, y las rojas, el área donde los zapadores han encontrado bombas de racimo o minas sin explosionar. Entre las raíces de un árbol ha quedado encajada una. El coste de fabricación de estos artefactos ronda entre uno y cuatro euros por unidad, y permanecen activos más de medio siglo. Desactivarlos cuesta miles de euros.

Tras formar un perímetro seguro de un kilómetro cuadrado, los zapadores proceden a la detonación controlada. Al disiparse la columna de humo negro, el equipo regresa de nuevo cargado con detectores para seguir peinando el área. Acaban de explosionar una bomba concebida en los setenta, diseñada para mutilar y con ello inutilizar para el combate al mayor número posible de civiles. Entre 1978 y 2006 la aviación israelí lanzó millones de estos letales proyectiles sobre Líbano.

“Tenemos algo más de un centenar de pacientes. Llegan con amputaciones físicas, problemas psicológicos, auditivos, visuales y motores”, explica la doctora Fatiah el Hour, en el complejo hospitalario Nabih Berri, de Sarafand, al sur del país. Es aquí donde reciben tratamiento los mellizos Bazih. “A los problemas de salud se añaden los financieros, con una medicación que puede costar 500 euros al mes y la pérdida de ingresos que supone no poder trabajar”. Las víctimas suelen ser, de manera mayoritaria, varones campesinos.

Cinco bombas de racimo le arrancaron a Alí Husein Hatab a un hermano, a un sobrino, el hígado y parte del gemelo derecho. Fue el último día de la guerra de 2006. A los 56 años, arrastra la pierna entre su ganado en el poblado de Haboush, cerca de la frontera sur libanesa. Pasó 36 días en coma y después 14 meses en cama. Al regresar a casa, sus tres hijos apenas le reconocían. Asustados, tuvieron que dormir con unos familiares hasta hacerse a los hierros y cicatrices del padre. Hoy solo puede pastorear un par de horas al día, perdiendo ingresos y teniendo que abonar cada mes un tercio de los 400 euros en medicamentos que no le subvencionan. “Sabemos que hay más bombas, pero no dónde. Vivimos con miedo”, musita Hatab.

Otro caso de especial dramatismo fue el de Mohamed Mahdi. Mecánico oriundo del sureño poblado de Zawtar, Mohamed tenía solo 16 años aquel verano de 2006, cuando una bomba de racimo encallada debajo del vehículo le estalló cuando intentaba extraer el motor de su coche, provocándole graves heridas de las que solo pudo reponerse tras una larga convalecencia. O el de Ibrahim Naame, que perdió una pierna por culpa de otra bomba asesina pero que hoy, a sus 44 años, sigue jugando al fútbol con una prótesis.

A las secuelas físicas y mentales que sufren estas víctimas se suma el estigma social. “En esta sociedad los mártires se llevan con orgullo, los minusválidos con pena”, dice la doctora El Hour. Una batalla que Hasán Gandur, de 35 años, ha sabido ganar imponiendo su minusvalía sobre su entorno social. Perdió el brazo izquierdo a los siete años. “Vi una pelota, y, como cualquier niño, fui a cogerla. Estalló. Sobreviví, pero a mi amigo le atravesó el corazón la metralla”, comenta al tiempo que se frota el muñón a la altura del hombro. Hoy enseña a las víctimas más recientes a convivir con sus prótesis. Se casó y tiene dos hijos. Se considera víctima de guerra y arremete contra la desidia de un Estado que “ha abandonado a los vivos para rendir homenaje a los muertos”. Algunos de sus pacientes caen en la depresión y tratan de quitarse la vida.

En el complejo Nabih Berri, de Sarafand, es Osama Faqih quien fabrica las prótesis de los afectados. Tarda entre tres y siete meses en adaptarlas al paciente. La más básica cuesta 1.500 euros. “Hay quien nunca se adapta, hay quien tarda años”, murmura.

Más de 20.000 personas han muerto a causa de estos proyectiles en 35 conflictos en el último medio siglo. De ellos, el 98% son civiles y un 40% menores. Hasta hoy, 119 países han firmado la Convención de Dublín de 2008 por la que se “prohíbe el uso, producción, transferencia y almacenamiento de bombas de racimo que causan daños inaceptables a los civiles”. Entre los firmantes están Líbano y España.

Al tiempo que se reducen los recursos para desminar, millones de artefactos sin explosionar, herencia de guerras del pasado, nuevas bombas de racimo riegan los conflictos actuales como Yemen o Siria. Con el fin de presionar sobre las empresas productoras, exportadoras e instituciones que financian este tipo de municiones, la organización holandesa PAX ha confeccionado una lista de las seis principales empresas productoras: las chinas Norinco y China Aerospace Science and Industry, las surcoreanas Hanwha y Poongsan, y las norteamericanas Orbital ATK y Textron.

Productores que han sido financiados por 116 instituciones cuya inversión total asciende a 25.000 millones de euros entre 2013 y 2017. A decenas de miles de kilómetros de Washington y Pekín, las familias de las víctimas sufren las consecuencias de las bombas sin subvenciones estatales ni apenas infraestructuras que se adapten a su reducida movilidad. “Trabajamos día y noche. Somos campesinos y estamos solos”, solloza Jadiye Hamza, madre de los mellizos Nabih y Hasán. Esta mujer tuvo que dejar de cultivar tabaco para ocuparse las 24 horas de sus hijos y tratar de sacar a Hasán de la depresión. “Nos ha arruinado la vida”, dice.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.