El 'cuerpo' de Cristo y de Tommaso

En 1995, en Milán, la ciudad que tanto amó y acerca de la que tan insuperablemente escribió, fue publicado, en edición bilingüe francesa e italiana, un texto inédito de Stendhal hallado entre sus papeles de Civitavecchia, el lugar donde con más constancia y continuidad ofició como cónsul de Francia en los Estados Pontificios durante la época de Luis Felipe, y en el que alcanzó a redactar sus dos obras imperecederas: Rojo y negro y La cartuja de Parma.

Aquel inédito, en realidad un fragmento de novela inconclusa, abortada no sabemos si por falta de tiempo, desinterés u otras razones inconfesables, salió de la imprenta bajo el título Quién me defenderá de tu belleza y no fue traducido en nuestro país hasta 2007 por Pre-Textos. El embrión de la obra stendhaliana contaba la pasión entre un ya maduro Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, y un todavía joven Tommaso Cavalieri; el bellísimo título del libro estaba tomado de uno de los endecasílabos -Chi mi difenderà dal tuo bel volto- que el autor del David dedicó a quien, junto a Vittoria Colonna, fue el gran amor de su vida.

El artista tenía 57 años; su amado contaba apenas 22. Lo retrató y cantó, y también lo amó carnalmente

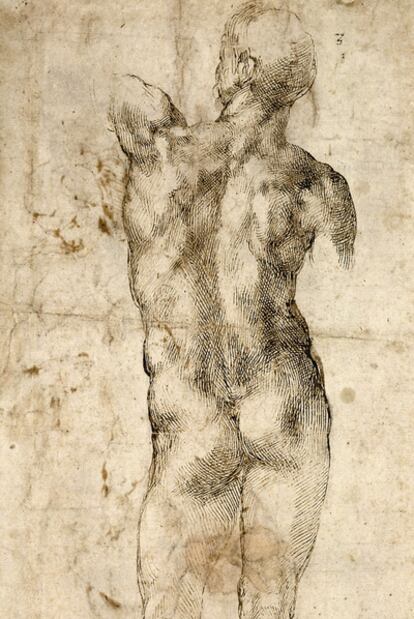

No importa el tema. Dibuja el cuerpo en el esplendor del esfuerzo y en la minucia de la belleza

La luminosidad renacentista tiene mucho que ver con la celebración de la carne como templo

Miguel Ángel conoció a Tommaso en 1532. El artista tenía entonces 57 años y se hallaba entregado a una de sus cumbres, la construcción en Florencia de la Biblioteca Medicea Laurenciana, que solo un par de años después abandonaría para viajar a Roma a trabajar en el omega de su genio, el Juicio final de la Capilla Sixtina; su amado contaba apenas 22 años. Miguel Ángel no solo retrató y cantó al joven Tommaso; también lo amó carnalmente. Educó, pues, su inteligencia y su cuerpo, como Sócrates hiciera con Alcibíades o Eurípides con Agatón, y si lo divinizó en el dibujo y en el verso, no desdeñó humanizarlo en el músculo y en el hueso. Al final de su longeva existencia, allá por 1564, cuando la llama del amor físico se había consumido hacía tiempo, Tommaso acompañó a Miguel Ángel en el instante de su muerte. Fue un final emocionante y sin duda solemne, pero sobre todo digno, para una hermosa historia de amor, aunque es razonable pensar que haría falta ser Stendhal para contarla como merece.

El abandonado empeño narrativo del creador de Fabrizio del Dongo sirve, en cualquier caso, para iluminar la gigantesca personalidad de Miguel Ángel, su avasalladora humanidad, su grandeza sin parangón en una época donde la grandeza parece constituir la norma, un fragmento de historia que todavía hoy -en plena expansión de la cultura del simulacro y en un momento en el cual un poshumanismo más o menos edificante se baraja como plausible- es capaz de provocar admiración entre sus fruidores. Ni la anomia intelectual de nuestro nuevo siglo ni la puesta en suspenso de valores como el de la belleza, domesticado hace tiempo por la mirada cínica y desencantada de quien parece haberlo visto ya todo, han logrado que palidezca la figura del más universal de los toscanos junto a Dante y Leonardo.

Así, en la peripecia soñada por Stendhal, a una edad en la que muchos hombres están penetrando con dulzura y un acaso inconfesable sentimiento de alivio en el apaciguamiento de ciertas pulsiones, Miguel Ángel se enamora de un muchacho que podría ser su hijo, lo celebra en la gracia de lo efímero -el cuerpo, la sangre- y lo catapulta a la gloria de lo trascendente -la pintura, la literatura-. Claro que Miguel Ángel no fue un hombre cualquiera. En él la estatura creativa y la humana se tienden la mano sin fractura ni contradicción. Como en el caso de Byron o de Tolstói, arte y existencia se compadecen en Miguel Ángel levantando un puente firme, imposible de dinamitar. Vigoroso entre los vigorosos -un hombre capaz de convivir con Lorenzo el Magnífico, Julio II y León X-, feroz entre los feroces -una voluntad capaz de sobrevivir a la astucia del más grande de los Médici y al maquiavelismo de los dos últimos papas del Renacimiento-, prestigiado entre los prestigiosos -el primer artista de la historia de Occidente cuya biografía se publicó en vida-, Miguel Ángel fue también un hombre armonioso en el Himalaya de la armonía, una de las piezas más polimórficas y proteicas del excelso canon renacentista, primus inter pares de un Olimpo donde se rindió pleitesía a lo bello como manifestación de la potencia creadora. De esa tensión entre pasión y mesura, arrojo y equilibrio, de esa dialéctica entre una vida arrebatada y un arte alciónico, nace la fascinación que todavía hoy provocan el hombre y su legado.

Los alrededor de cien dibujos que hasta el 9 de enero del año próximo se exhiben en las salas del museo vienés de la Albertina revelan la furia y el bálsamo de Miguel Ángel hasta sus últimos rincones, el arco de puro fuego y de diáfano cristal en que se perfilan el estallido y la ligereza, el mármol y el agua, la excelencia del gesto y el primor del detalle. Es un descenso vertiginoso al talento de un maestro para el que el dibujo se convierte en la retorta donde se elaborarán algunos de sus mayores logros: el dibujo como taller, el dibujo como argumento, el dibujo como diorama. Pero, sobre todo, constituye una visita guiada al tema por antonomasia del gran arte miguelangeliano, a su motivo más querido y reiterado: el cuerpo.

Si a partir del barroco el cuerpo se convertirá en sustancia sufriente, casi siempre velado bajo ropajes o solo expuesto en lo que tiene de ruina fétida, abominable, vilipendiado por una filosofía que halla en él una cárcel indigna, herencia de las peores enseñanzas de un cristianismo empeñado en repudiar la parte mortal y doliente de lo humano, la luminosidad renacentista tiene mucho que ver con la celebración de la carne como templo purificado y victorioso, breve pero solar. No importa el tema que Miguel Ángel aborde en sus dibujos. Desde lo más genérico -hombres desnudos en pie o sentados, gimnastas en escorzo convertidos en materia para estudios anatómicos, cabezas macizas como trofeos- hasta lo más preciso -apuntes para la Sibila Libia, el rostro idealizado de la reina Cleopatra, un violento retrato del castigo de Tito-, pasando por el imaginario religioso al uso -Cristo en piedad, Cristo crucificado, la Virgen y el Niño-, Miguel Ángel dibuja el cuerpo humano en el esplendor del esfuerzo y en la minucia de la belleza. Las tizas rojas y negras celebran de igual modo la suntuosidad de un ropaje que la musculatura de un atleta, la alegría del Hijo en sus juegos que la agonía del Hijo en su Gólgota. Paisajes de lo sublime y de lo trivial, muchos de ellos apenas esbozados, todos admirablemente vivos, el dibujo en manos de Miguel Ángel cobra una inmediatez asombrosa. Hasta el punto de que resulta imposible contemplar algunas de estas representaciones sin que a los labios del espectador acudan nombres tan alejados en el tiempo como los de Lucien Freud o Zoran Music. La historia del arte, toda ella, como una flecha viva, afila su punta en el transcurso de estas obras.

Pero volvamos a Stendhal. "Había alcanzado ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes procuradas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, notaba pulsaciones en el corazón, aquellas que en Berlín llaman nervios; se me escapaba la vida, caminaba con temor a caerme". En efecto, un día de 1817, en Florencia, el viajero se siente indispuesto: sudor frío, palpitaciones, una sensación de vértigo y ahogo. No es un anticipo de la apoplejía que lo matará en una calle de París un cuarto de siglo más tarde, sino lo que, con el discurrir de los años, cobrará carta de naturaleza en la literatura psicosomática bajo el marbete de "síndrome de Stendhal", un malestar causado por una exposición excesiva a la belleza, el mal más romántico que hombre alguno jamás haya padecido.

Aunque quizá Santa Croce no sea la más bella de las iglesias de una de las ciudades más asombrosas del mundo, aunque quizá deba ceder ese honor a San Miniato al Monte, a Santa Maria Novella o a Santa Maria dei Fiore, sin duda puede presumir de encerrar entre sus muros el mayor panteón de la gloria de Italia: Maquiavelo, Galileo, Ghiberti y Rossini, entre muchos otros, descansan en el perímetro de su fábrica. También la tumba de Miguel Ángel, "a la derecha de la entrada", según apreciación del aquí escueto Stendhal, admite allí el beneficio del rezo o la admiración muda para quien no necesita de dioses. Tres estatuas que representan a la Arquitectura, la Escultura y la Pintura velan el descanso del artista de la nariz chata y el corazón ancho. No hacen justicia a su genio. Tampoco la Piedad de Vasari que corona el monumento resulta especialmente memorable. Hay que acatarlo resignado. La furia y el bálsamo no han vuelto a ser representados con tanta grandeza después de la muerte del hombre cuya historia de amor Stendhal quiso un día contar.

La exposición 'Miguel Ángel. Los dibujos de un genio' puede verse en el Museo Albertina de Viena hasta el 9 de enero. www.albertina.at

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.