El Chico de Artemisa

A George Jones

Quienes consideran un fenómeno único las desapariciones de aviones, barcos, nadadores de larga distancia y pelotas de playa flotantes en el Triángulo de las Bermudas es que no tienen noticia de las que sufrían las diligencias Ben Holladay al cruzar el desierto Rojo cuando Wyoming era territorio indígena.

Cuentan los historiadores que, justo después de la guerra civil, Holladay solicitó al Servicio Postal de Estados Unidos, fuente principal de ingresos de la línea de diligencias, que le permitiera trasladar el itinerario ochenta kilómetros hacia el sur, hacia la ruta del interior. Alegaba que en los últimos tiempos la ruta del Mormón a California y Oregón, más septentrional, había sido objeto de violentos y arrolladores ataques de los indios, que ponían en peligro la vida de conductores y pasajeros, operadores de telégrafos de las paradas de la diligencia y herreros, mozos de cuadra y cocineros de las postas, e incluso de los caballos, así como la integridad de las costosas diligencias Concord de color negro y rojo (aunque en realidad casi todos los coches eran carretas Red Rupert). Además de enardecidas cartas en las que describió los sangrientos ataques indios, envió a Washington listas detalladas de las mercancías y el equipo dañado o perdido: un rifle Sharp, harina, caballos, arneses, puertas, quince toneladas de heno, bueyes, mulas, toros, grano incendiado, maíz robado, mobiliario destrozado, incendio de una posta junto con su granero, cobertizos y oficina de telégrafos, vajillas rotas, ventanas otro tanto. Poco importaba que el rifle lo hubieran dejado apoyado contra la pared de un excusado, donde el viento lo derribó y la arena lo cubrió antes de que su dueño saliera a recogerlo, ni que la vajilla se hubiese desintegrado en un concurso de tiro al plato, ni que los daños del carruaje hubieran sido consecuencia del fuego que encendieron dentro los ateridos viajeros con fardos de documentos oficiales que transportaba la diligencia. Holladay sabía cómo manejarse con los burócratas. Los directivos de correos de Washington, alarmados por las escalofriantes noticias, convinieron en que el itinerario se modificase, lo cual ahorró mucho dinero al Rey de las Diligencias, lo que no le venía nada mal en esos momentos en que, gracias a informes internos confidenciales, estaba planeando vender su línea de transporte en cuanto la Union Pacific reuniese suficientes palas y bastantes irlandeses para iniciar la construcción de una línea férrea transcontinental.

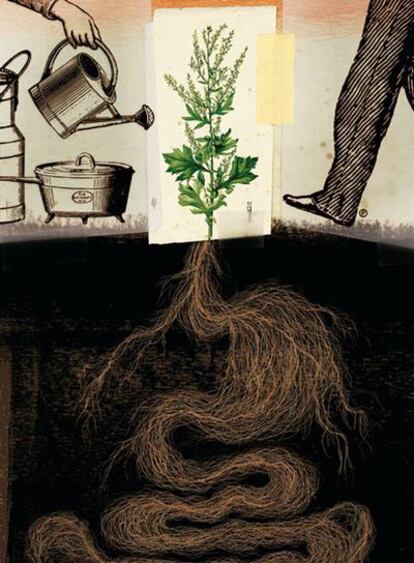

Abatida por la soledad, Mizpah Fur se fijó en un arbusto de artemisa que a la luz del crepúsculo parecía un niño levantando los brazos

La expansión y quiebra de los negocios mineros barrieron Wyoming de un extremo a otro sin afectar al arbusto en su remota ubicación

En cuanto al ataque indio que Holladay describía con todo lujo de detalles horripilantes, no había sido más que una incursión guerrera fallida de los sioux, ya que no hubo batalla porque la otra parte no se presentó. Molestos, los indios quisieron sacar algún partido al viaje y recogieron un rollo de cable de cobre que había dejado tirado bajo un poste de telégrafos un operario ansioso de irse a la cantina. Los indios se lo llevaron a su campamento y lo usaron para hacer brazaletes y collares. Al cabo de unos días de lucir aquellas joyas, la mayoría de los guerreros sufrían graves erupciones cutáneas, problema que no remitió hasta que un médico, R. Singh, de cuya presencia entre los sioux no se puede dar cuenta en estas páginas, dedujo que el cable hablante no era bueno para la piel y sugirió que enterrasen lo que quedaba del rollo, así como todos los brazaletes y anillos. Fue poco después cuando empezaron a desaparecer viajeros en los alrededores de la casa de postas de Sandy Skull, si bien no hay pruebas que relacionen este hecho con el cambio de itinerario ni con el incidente del cable de cobre.

El jefe de la posta de Sandy Skull era Bill Fur, y su mujer, Mizpah, su ayudante. En una cabaña adjunta, un operador de telégrafos pulsaba la tecla para enviar mensajes. Los Fur llevaban siete años casados, pero no habían tenido hijos, circunstancia que en aquellos tiempos tan fecundos entristecía profundamente a ambos. Mizpah, un poco trastornada por esa desgracia, aprovechando el paso de una carreta de emigrantes, cambió una de las camisas buenas de Bill por un cerdito. Luego puso al cerdito pañales y empezó a darle el biberón con un frasco que en su día contenía linimento equino de Wilfee y analgésico español. Lo llenaba con la leche de la desgraciada vaca de los Fur que, bajo la constante amenaza de los toros que pastaban por allí, los cuatreros y los vaqueros dedicados a rodear el ganado, pasaba muchas horas escondida en una cueva cercana. El cerdito tropezó un día con el dobladillo de sus pañales y un águila dorada se lo llevó por los aires. La afligida señora Fur cambió otra de las camisas de su marido por un pollo a un emigrante de paso. No volvió a incurrir en el error de ponerle otros pañales. Lo vistió con un chaleco ligero de cuero y un diminuto gorro, pero el gorro hacía las veces de anteojeras y el desdichado pollo no vio el coyote que se lo llevó en sus fauces antes de que hubiera pasado una hora.

Muy afectada y abatida por la soledad, Mizpah Fur se fijó entonces en un arbusto de artemisa que a la luz del crepúsculo parecía un niño levantando las manos, como en lastimera súplica de que lo cogieran en brazos. Aquel arbusto se convirtió en la pasión de la solitaria mujer. Se le antojaba que tenía una fragancia maravillosa, que a ella le recordaba los pinares y el regusto del limón. Todos los días iba a regarlo a escondidas con un barreño de agua (mezclada con leche) y era feliz viendo cómo crecía agradecida, sin importarle que las agujas de cactus destrozasen sus desgastados mocasines cuando iba a visitar el arbusto. En un principio, su marido la observaba desde lejos, mascullando sarcásticamente, pero luego él también sucumbió a la ilusión y empezó a arrancar la hierba y las plantas de los alrededores para que no le robaran el sustento a su arbusto del alma. Mizpah ató a media altura del arbusto una cinta roja. De esa guisa se parecía aún más a un niño con los brazos en alto, incluso cuando el sol destiñó la cinta desgarrada por el viento hasta un tono rosado y luego blanco sucio.

Fue pasando el tiempo, y el arbusto de artemisa, disfrutando de unos cuidados y mimos que ningún cerdito o pollo, y pocos bebés humanos, habían recibido nunca -Mizpah se había acostumbrado a mezclar salsa y jugo de carne con el agua-, creció muchísimo. A la luz crepuscular parecía un hombretón con los brazos en alto, como si le hubieran dado la orden de "manos arriba". Centelleaba alegremente bajo la nieve invernal y llamaba la atención de los viajeros, porque era el mayor arbusto en aquel tramo desolado de desierto entre Medicine Bow y la posta de Sandy Skull. Para los desertores del ejército se convirtió en un punto de referencia. Bill Fur acertó a darle el nombre adecuado cierto día en que, con un azadón en las manos, comentó que iba a limpiar de cactus los alrededores de su Chico de Artemisa.

Más o menos en la misma época en que Bill Fur despejó un buen trecho de terreno alrededor del Chico de Artemisa y abrió un camino para llegar hasta él, los caballos empezaron a escasear en la zona de la casa de postas. Los Fur y los rancheros del lugar nunca habían tenido problemas para atrapar potros salvajes. Tras unas cuantas sesiones de llevar pernos de acero colgando sobre los ojos, de unas buenas palizas con un palo y de ser montados despiadadamente varias veces por algún mozo que todavía no tuviera la espina dorsal tiesa como una vara, se les consideraba domados y listos para tirar de las diligencias o servir de montura. Pero daba la impresión de que los potros salvajes se habían trasladado a otras montañas. Bill Fur lo achacaba a la gran sequía que habían sufrido.

Habrán encontrado aguaderos en otro sitio dijo.

Un grupo de emigrantes acampó a pasar la noche junto a la casa de postas y, de madrugada, el jefe de la partida aporreó la puerta de los Fur y les preguntó dónde habían metido sus bueyes.

Queremos ponernos en marcha dijo el hombre, casi invisible bajo un sombrero de ala caída y tras unas gafas rotas, barba cerrada y bigote del tamaño de una ardilla muerta. Tenía la mano hundida en el bolsillo de su chaquetón, una mala señal, pensó Bill Fur, que había visto unos cuantos cadáveres provocados por bolsillos de chaquetón.

A sus bueyes no los he visto dijo. Esto es un puesto de caballos de refresco -y señaló el corral, donde un par de decenas de ejemplares de cola espesa tomaban el primer sol del día. No tenemos carretas de bueyes.

Eran unos bueyes estupendos, con manchas, seis iguales dijo el hombre con un tono grave y amenazador.

Picado por la curiosidad, Bill Fur acompañó al barbudo al lugar donde habían soltado los bueyes la noche anterior. Las huellas de sus pezuñas indicaban que habían estado paseándose en busca de los escasos matojos que había en los alrededores. Registraron una zona amplia, pero no dieron con el rastro de los bueyes porque la tierra se convertía en roca pelada y ahí no se marcaban las huellas. Unos días después, esa misma semana, el descontento grupo de emigrantes se vio obligado a comprar un lote desigual de bueyes al vivandero del fuerte Halleck, un comerciante que además adquiría a precio de saldo reses en mal estado, las cuidaba hasta que recobraban la salud y luego las vendía por una fortuna a quien las necesitara.

-Seguramente se los robaron los indios —dijo el vivandero-. Borran sus huellas con una rama y es como si les hubieran salido alas y hubieran echado a volar hacia el sur.

El operador de telégrafos de la posta siempre respetaba el sabbat. Ese día, después de comer urogallo de las artemisas con confitura de escaramujo, salió a dar su saludable paseo vespertino y no regresó jamás a su tecla. Como así no podían estar, Bill Fur tuvo que cabalgar hasta Rawlins el miércoles para pedir un sustituto del "maldito galápago, ese beatorro gruñón de ojos saltones que se había dado a la fuga". El sustituto, sacado de una cantina de Front Street, era un matón alcoholizado que por la mañana encendía el fuego con las páginas de la Biblia de su predecesor y se comía un berrendo todas las semanas, chamuscando la carne en una sartén que nunca había visto el agua y el jabón.

Los huesos démelos a mí -le dijo Mizpah, que había adoptado la costumbre de enterrar restos de carne y costillas a medio comer alrededor del Chico de Artemisa.

Coja todos los que quiera le contestó, y echó los cartílagos y los jarretes sobre el periódico que le servía de mantel y los enrolló con él. Va a hacer un buen caldo de carne, ¿eh?

Dos soldados del fuerte Halleck cenaron con los Fur y pasaron la noche al raso. Por la mañana ahí estaban sus lechos vacíos, algo cubiertos por arenilla y con las sillas de montar colocadas a modo de almohadas y sus aperos atados a un arbusto. Los soldados habían desaparecido, por lo visto eran desertores que se habían fugado montando a pelo. El viento había borrado toda huella de su paso por aquel lugar. Mizpah Fur utilizó sus mantas para hacer unos edredones preciosos cosiendo sobre las bastas telas un bonito dibujo de líneas negras y círculos amarillos.

Quizá fuera una impresión visual creada por la luz o por la mala calidad del cristal de la ventana, tan emborronado y distorsionante como las lágrimas, pero el caso es que mientras restregaba los platos con un estropajo, mirando por la ventana, a Mizpah le pareció ver que los brazos de la artemisa no apuntaban hacia arriba, sino que estaban doblados hacia delante, como si sujetaran una vara de zahorí. Supuso que un venado revoltoso habría roto las ramas poniendo a prueba sus cuernos, y salió de casa a echar un buen vistazo. Los brazos volvían a estar enhiestos y se agitaban al viento.

El doctor Frill de Rawlins emprendió una cacería en solitario y se detuvo un rato en la posta para compartir unos vasos de bourbon y las últimas novedades de la ciudad con el señor Fur. Una semana después, un grupo de ceñudos amigos del médico llegaron a caballo para preguntar por el paradero de Frill. Empezaba a correrse la voz de que la casa de postas de Sandy Skull no era el lugar ideal para hacer noche y las sospechas iban creciendo en torno a Bill y Mizpah. No habría sido la primera vez que un jefe de posta se aprovechaba de la remota ubicación de su establecimiento. La gente mantenía vigilados a los Fur para descubrir en ellos indicios de opulencia. Nunca se llegó a encontrar nada del doctor Frill, aunque un sombrero tirado en el fango de una playa a cinco kilómetros de distancia quizá fuera suyo.

Un pequeño grupo de sioux, en el que iba R. Singh, se detuvo durante una hora en la casa de postas a última hora de la tarde de camino a la tienda del vivandero del fuerte Halleck. Mizpah les sirvió café y pan. Al anochecer reemprendieron el camino. Sólo Singh llegó al fuerte, pero aquel hombre de Calcuta estaba tan asustado que no logró pronunciar una palabra en sioux, ni en inglés, ni en su lengua natal. Compró dos rollos de tabaco y, mediante un lenguaje de signos muy expresivo, se reservó plaza en una caravana de mormones que iban hacia Salt Lake City.

Una decena de forajidos pasaron por la posta de Sandy Skull de camino a Powder Springs. Iban a celebrar una gran juerga de bandas en la que se darían una buena comilona a base de pavo asado, pavo frito y empanadas variadas, todo ello regado con el consabido contingente de alcohol y montones de botellas de Young Possum y otras bebidas del gusto de aquellos hombres que galopaban incansablemente por los caminos polvorientos. Se entretuvieron haciendo prácticas de tiro contra el gran arbusto de artemisa, tratando de arrancarle a balazos los brazos temblorosos. Cinco de ellos nunca llegaron más allá de la posta de Sandy Skull. Cuando los Fur regresaron a casa después de visitar el rancho Clug, vieron mutilado al Chico de Artemisa, manco, aunque su único brazo seguía animosamente en alto como para saludarlos. El operador de telégrafos salió de su cabaña y dijo que aquello había sido obra de unos forajidos y que él había preferido no enfrentarse con ellos, aunque esperaría el momento oportuno para vengarse, porque él también había llegado a sentir al Chico de Artemisa como algo propio. Más o menos por aquella época, cursó una solicitud de traslado a Denver o a San Francisco.

Todo cambió cuando el ferrocarril de la Union Pacific entró en funcionamiento y dio al traste con el negocio de las diligencias. La mayoría de las postas desaparecieron, pues los rancheros necesitados de cobertizos se fueron llevando todo lo que les podía valer. A Bill y Mizpah Fur los obligaron a abandonar la casa de postas de Sandy Skull. Después de despedirse con lágrimas en los ojos del Chico de Artemisa, se trasladaron a Montana, adoptaron a vaqueros huérfanos y montaron una pensión.

Fueron pasando las décadas y el Chico de Artemisa continuó creciendo, aunque lentamente. El antiguo camino de las diligencias se cubrió de arena arrastrada por el viento y de plantas sarcobatáceas. Una generación después, se construyó en la zona un tramo de la autopista de Lincoln, que iba de costa a costa. De vez en cuando, algún automovilista tomaba al Chico de Artemisa por un árbol frondoso y se acercaba a él balanceando una cesta de picnic. Con el tiempo, la autopista interestatal engulló el viejo camino y los camioneros sabían que se encontraban en la mitad del Estado cuando veían a lo lejos al inmenso Chico de Artemisa. Aunque su follaje seguía siendo impresionante y su tamaño gigantesco, el Chico apenas si creció en la época de las interestatales.

La expansión y la quiebra de los negocios mineros barrieron Wyoming de un extremo a otro sin afectar al extraordinario arbusto en su remota ubicación, de difícil acceso, hasta que la empresa BelAmerCan Energy, una multinacional del metano, descubrió prometedoras señales de que en la región había gas, obtuvo el permiso de explotación e inició las perforaciones. La promesa se hizo realidad. Estaban sobre un enorme depósito de gas natural. Al olor de la riqueza, llegó una avalancha de trabajadores de otros Estados. Había que instalar un gasoducto y así llegaron más trabajadores. La escasez de alojamiento obligaba a los hombres a compartir una cama entre cuatro durmiendo por turnos en moteles de mala muerte, sesenta y tantos kilómetros hacia el norte.

Para mitigar las dificultades de alojamiento, la compañía construyó un barracón en el matorral, cuya carretera de acceso pasaba cerca del Chico de Artemisa. A pesar de sus grandes dimensiones, como no era más que una artemisa, nadie le prestó especial atención. Plantas de artemisa las había a patadas, grandes y pequeñas. Además, aquel lugar era perfecto para aparcar. El barracón era un gran edificio solitario que parecía haber surgido de la arena por generación espontánea. Los habitáculos, las duchas comunes, las escaleras, las camas y las escasas puertas eran de metal. La espartana cocina, atendida por la señora Quirt, la esposa, ya entrada en años, de un ranchero jubilado, estaba especializada en panceta, huevos fritos, patatas asadas, pan de molde, mermelada y, de vez en cuando, estofado de pollo. El jefe atribuía a la aridez de aquella estepa de artemisa y a la monotonía de la dieta la deserción en masa de trabajadores. La oficina central le dio permiso para cambiar de cocinero y contrató a un antiguo perforador adicto a las anfetaminas cuyo arte culinario giraba en torno a las latas de judías y los encurtidos.

Al cabo de tres semanas, la señora Quirt volvió a ocupar su puesto. Le regalaron un libro de recetas y le pidieron que probara algo distinto. Fue una idea fatídica. A la señora Quirt le dio por experimentar con complicadas recetas de ternera a la bourguignonne, ñoquis de chiviría, plátanos rellenos de chalotas, albóndigas de col con helado de ternera. Cuando le faltaban los ingredientes necesarios, hacía lo que siempre había hecho en el rancho: sustituirlos por los que tenía a mano, ya fuera panceta, jamón o huevos. Después de una extraña comida a base de almejas de lata, gelatina de fresas y pan correoso, muchos hombres salieron a vomitar por el matorral. No todos regresaron, y se dio por hecho que habían recorrido a pie sesenta y cinco kilómetros para dormir en una cama caliente del motel de la ciudad.

Al ver que la producción, los ingresos y los beneficios se hundían en picado por la incapacidad para conservar la mano de obra, la oficina central contrató a un cocinero que había trabajado en un restaurante italiano. La comida mejoró espectacularmente, pero el éxodo no se detuvo. El cocinero encargaba ingredientes exóticos y un camión de Speedy Food le abastecía. Una vez entregadas las cajas de salsas y champiñones, el camionero aparcó a la sombra de la gran artemisa para tomarse un sándwich de salsa boloñesa, leer un capítulo de Emboscada en la ruta del Pecos y echar una siestecilla. Tres perforadores que salían del turno de día se fijaron en el camión detenido a la sombra. A la mañana siguiente volvieron a verlo cuando iban de camino al campo de gas. Aquel camión refrigerado seguía funcionando. A los tres días recibieron una llamada de la empresa que les preguntó si su conductor seguía allí. La noticia de que el camión aún estaba en el matorral hizo venir a la policía rural del Estado. Al ver manchas de sangre en el asiento y pruebas de que había tenido lugar una pelea (la huella de una bota polvorienta en el interior del parabrisas), acordonaron el camión y el arbusto de artemisa.

-Kellogg, acaba ya con la cinta y ven aquí -le dijo el sargento al haragán de policía que seguía detrás del arbusto. Estaba oculto tras la espesura de ramas y follaje, y el extremo de la cinta de acordonar había quedado tirado por el suelo. Kellogg no respondió. El sargento se acercó a echar un vistazo y no vio a nadie.

Maldita sea, Kellogg, deja de hacer el idiota -se precipitó hacia la parte delantera del camión y se agachó para mirar debajo. Se incorporó y, haciendo visera con la mano, miró a su alrededor a través del reverberante aire tórrido.

Los otros dos policías, Bridle y Gloat, estaban de pie junto al coche patrulla, con la boca abierta.

¿Habéis visto adónde se ha ido Kellogg?

¿Habrá vuelto al barracón? ¿Y si llamamos por teléfono?

Kellogg no estaba en el barracón ni había vuelto por allí.

¿Dónde coño se ha metido? ¡¡¡Kellogg!!!

Se pusieron todos a registrar los alrededores del camión, luego se adentraron más en el matorral y al final regresaron junto al camión. Una vez más, Bridle echó un vistazo bajo el vehículo y vio algo tirado junto a una rueda trasera. Lo sacó.

He encontrado esto, sargento Sparkler le enseñó un trocito de tela desgarrada que era exactamente igual que la de su uniforme marrón. Antes no la he visto porque es del mismo color que la tierra.

Algo le rozó la nuca y él dio un respingo y espantó de una palmada lo que quiera que fuese.

Condenada artemisa gigante dijo, mirándola. Entre el ramaje vio un pequeño destello y las letras OGG.

¡Jim, aquí está su placa de identificación!

Sparkler y Gloat se aproximaron más y se asomaron al lóbrego interior del retorcido gigante de artemisa. El sargento Sparkler estiró la mano hacia la placa metálica.

El botánico se roció las orejas, el cuello y el pelo con repelente de insectos. Una nube de diminutos mosquitos negros salió despedida de su cabeza a la vez que él se encaminaba hacia la gran planta de artemisa que había a lo lejos. Parecía tan alta como un árbol y dominaba el mar de artemisas de menor tamaño que la rodeaba. Más allá, un barracón abandonado reverberaba bajo el sol, con los marcos de las ventanas combados y torcidos. El corazón se le aceleró. Desde hacía años se burlaba de los esfuerzos de los botánicos que iban de exploración en busca de la secuoya más alta de la costa o el árbol más alto de la jungla de Nueva Guinea, pero había empezado a interesarse en las artemisas con la idea de encontrar la más alta, aunque sólo fuera por el gusto de saberlo. Había medido especímenes enormes cerca de las dunas de Killpecker y anotado su altura en el mismo tipo de cuadernito negro que utilizaban Ernest Hemingway y Bruce Chatwin. La que batía el récord medía dos metros con treinta centímetros. El monstruo que tenía delante le sacaría por lo menos treinta centímetros.

Al acercarse advirtió que en el terreno que la rodeaba no crecía ninguna otra planta. En la mochila sólo llevaba una regla plegable de metro ochenta. Al colocarla junto a la inmensa planta comprobó que no le llegaba ni a la mitad. Mentalmente hizo una marca a esa altura. Tendría que acercarse más para seguir midiéndola.

Yo calculo unos cuatro metros le dijo a la regla plegable, a la vez que apoyaba la mano en una rama robusta y extrañamente caliente.

El Chico de Artemisa sigue en su lugar de siempre. No hay campos de gas ni estaciones de compresión en las cercanías. Ninguna carretera conduce hasta allí. Ningún pájaro se posa en sus ramas. El barracón, como la vieja posta, ha desaparecido. A la luz del crepúsculo, el gigante de artemisa alza sus brazos contra el cielo rojo. Cualquiera que mire hacia allí podrá verlo.

Traducción de María Corniero Fernández.

'Wyoming' es el título del libro de relatos en el que está incluido El Chico de Artemisa. Será publicado en octubre por la editorial Lumen.

Annie Proulx

(1935, Connecticut. Estados Unidos) saltó a la fama por ser la autora del relato corto publicado en la revista The New Yorker en el que se basó la película Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee y ganadora de tres Oscar. Además, Proulx ya había logrado un Pulitzer por su novela The shipping news y es una precisa cronista del medio rural estadounidense.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.