La mirada del viajero

Nacido en Santurce, Vizcaya, en 1938, pero criado en Sama de Langreo, lo que escorará lo esencial de sus afectos hacia esa tierra asturiana que centra el paisaje de las dos primeras décadas de su biografía, Eduardo Úrculo inicia su andadura de pintor autodidacta en la estela del expresionismo, dentro de una figuración emotiva de marcada referencia social que, tras una breve incursión en el informalismo hacia el arranque de los sesenta, alcanza en su culminación acentos más mordaces y algún deje afín a las pautas de Estampa Popular.

Será, sin embargo, el impacto que le producen, en torno a 1967, los grandes referentes del pop internacional lo que hará germinar la dicción más inequívoca de su poética pictórica de plenitud. Cercano antes a los paradigmas generacionales del pop estadounidense -y esencialmente a los de Wesselmann y Rosenquist- que a esa deriva más pictoricista de la vertiente británica que primara otro sector fundamental de la asimilación del modelo en el contexto español, Úrculo desarrollará a lo largo de la década de los setenta una sintaxis icónica extremadamente característica, en torno a un imaginario centrado en la ensoñación erótica. Visiones fragmentarias del desnudo femenino, en las que el énfasis otorgado al cuerpo frente al rostro siempre omitido remarca su condición metafórica de emblemas de exaltación del deseo, son obras que identifican de forma inequívoca la desbocada pulsión hedonista que impregnaba el alma de Úrculo.

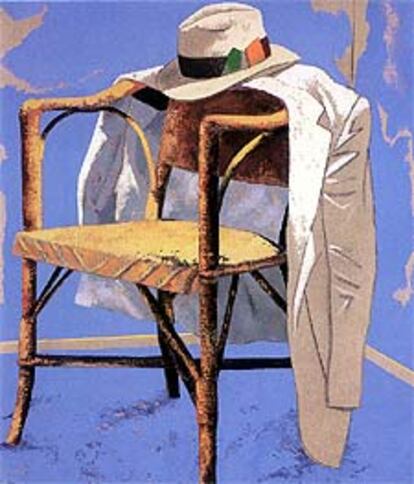

Luego, con el tránsito hacia los ochenta, su pintura se impregnaría de una mayor resonancia narrativa y una evidente raíz melancólica. Surge entonces, y hasta el cambio de siglo, ese gran ciclo de alegorías del viajero, presididas por la figura, siempre de espaldas, del personaje con sombrero, trasunto del propio pintor abismado en la contemplación del paisaje, artificio en el que Úrculo se apropia, llevándolo hasta su terreno, de uno de los clichés básicos instaurados por el romanticismo nórdico. Y, a menudo, en las variables que modulan el desarrollo de esa serie, será la parte lo que sustituya al todo, en las composiciones objetuales articuladas en torno a la maleta, paraguas, chaqueta o el sombrero abandonado, de las que el artista deriva asimismo las incursiones que, durante ese periodo, explorarán la proyección de su imaginario en los terrenos de la escultura.

Bodegones de objetos que, en cierto sentido, prolongan la curiosidad intermitente que la trayectoria de Úrculo dedica a la naturaleza muerta. De hecho, la, ahora ya lamentablemente en su sentido más literal, última muestra individual madrileña del pintor, celebrada este otoño en el nuevo espacio de la galería Metta, se centraba una vez más en ese motivo, con un ciclo filtrado a través de esa óptica germinal de la modernidad instaurada por el cubismo. Y como en premonición anticipada de la suerte agazapada que, de nuevo, nos conmueve, Úrculo dedicaría, en aquella ocasión, una de las telas a rendir homenaje a Carmen Gamarra, fallecida pocos días antes, su galerista en la etapa que, hoy sabemos, cierra también de modo irremediable la fecunda y pasional trayectoria del pintor.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.