El museo que conserva la memoria del hierro y el carbón

Sabero, en León, alberga el único centro en España que mantiene vivo el recuerdo de lo que fue la llegada de la siderurgia y la minería a una zona aislada, con un legado documental que ha comenzado a digitalizar

La joya de este museo no es un óleo de un gran maestro, ni un raro incunable. Se trata de una pequeña jaula de cristal fabricada en Londres, a comienzos del siglo XX, que se conocía como “el resucitador”, con su puerta a través de la cual se introducía a un canario o un jilguero cuando se entraba en la mina por una explosión, lo que generaba monóxido de carbono. Cuando esto sucedía, allá iba la brigada de salvamento, y el primero de los hombres lo hacía con el pajarillo en la jaula. Si el ave empezaba a boquear y se tambaleaba, le insuflaban oxígeno con un mecanismo de la jaula y salían pitando. Había que ventilar la zona para no respirar el gas tóxico. Este “resucitador” es una de las 4.000 piezas —más de la mitad de donaciones particulares— de la colección del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), en Sabero (León), a los pies de los Picos de Europa.

Este centro es único en España porque preserva la memoria de los días de hierro y carbón que vivió la zona con la siderurgia y la minería. Un recuerdo de prosperidad y también de una vida muy dura, del que quedan huellas, como los castilletes metálicos de los pozos mineros cerrados, con sus instalaciones herrumbrosas, que se ven por la carretera entre robledales y encinares.

El director del museo, Roberto Fernández, hijo, nieto y sobrino de mineros, explica: “Estamos en la primera gran cuenca minera de Castilla y León, que abrió a mediados del siglo XIX. En 1991 cerró la última empresa, con unos 500 trabajadores, que se quedaron sin medio de vida”. La razón de que ya no exista la minería privada de carbón en León ni Palencia se debe a que “no era rentable”. Fue paradójico que en una época resultara más provechoso “traer carbón desde Brasil en barco, y en Gijón cargarlo para traerlo hasta aquí”. “Además, estaba el tema medioambiental, que establecía restricciones que llevaron a las centrales térmicas a dejar de comprar carbón a las mineras, que acabaron quebrando”.

Con los cierres, las Administraciones buscaron “nuevas posibilidades de reactivación económica, como el turismo”, apunta, y ligado a esa llegada de visitantes, la creación de un museo, que abrió en julio de 2008, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

A unos metros de la entrada se conserva una pequeña locomotora, que tiraba del convoy que transportaba el carbón de la mina al lavadero. Lo extraordinario de este modesto museo, de unos 500.000 euros de presupuesto anual, en una localidad de 1.161 habitantes de la España abandonada, es que se encuentra en un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1991, la antigua Ferrería de San Blas. Llamada así porque hay en los alrededores una ermita dedicada a este santo, al que acuden los fieles con ofrendas para curar los males de garganta.

En 1842, el empresario Miguel Botias Iglesias y Reyes “compró varias explotaciones mineras de la cuenca cuando estaban en sus inicios y encargó informes a dos ingenieros franceses, quienes le aseguraron que había hierro y hulla para cientos de años, en una zona con mucha agua y madera”. Como era el comienzo del ferrocarril y había mucha demanda de hierro, pensó que lo mejor sería obtenerlo y fundirlo. Fue el nacimiento de la Sociedad Minera Palentino-Leonesa, con la participación de relevantes financieros del país.

La apuesta era fuerte, mandaron a un intelectual, Ramón de la Sagra, “dos años por Europa para que conociese cómo funcionaban las siderurgias más punteras”. Él mismo contrató al ingeniero francés que proyectó y dirigió la ferrería los primeros años. De estilo neogótico, es una nave de forja y laminado, de 1846, cuyos “arcos diafragma apuntados” le dan un aspecto basilical que deja boquiabierto al contemplarse por primera vez. En el exterior se levantaron “los primeros altos hornos modernos de España”, de unos 15 metros de altura y 10 de base. “Hasta entonces, las ferrerías fundían el hierro con carbón vegetal, pero aquí se empezó a hacer con carbón mineral, como sucedía en Europa, un proceso que daba más rendimiento”.

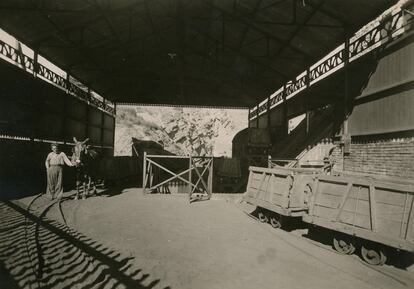

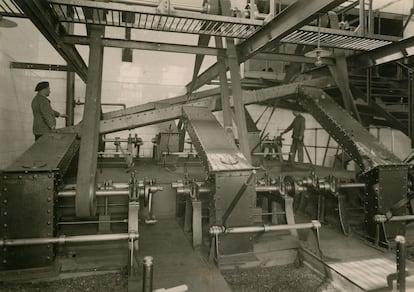

El trabajo era agotador. Los altos hornos tenían que estar siempre encendidos, a unos 1.800 grados en su interior, alimentándolos en turnos de 12 horas. Asimismo, había que mover a mano piezas muy pesadas, en un ambiente en el que se respiraban polvo, gases y humos, junto al riesgo de quemaduras por salpicaduras del hierro fundido. En el museo hay reproducciones de algunas piezas de esa época, como el martillo pilón, y también originales restauradas, como un torno, un taladro y una fragua. En esta catedral del hierro se producían sobre todo vías para el ferrocarril, tuberías para canalizar el agua de las grandes ciudades (que entonces empezaba), y el resto eran objetos, como balaustradas, pasamanos, planchas... “Todo transportado en carros tirados por bueyes hasta el ferrocarril más cercano, a decenas de kilómetros”.

Sin embargo, a comienzos de los sesenta el proyecto naufragó. “La comercialización de los productos siderúrgicos se veía dificultada por las malas comunicaciones con la Meseta, el principal mercado; a ello se unió la eliminación de aranceles al hierro inglés”. Aunque otro empresario arrendó el negocio, no pudo reflotarlo porque la construcción del necesario ferrocarril no llegaba. En 1864 cesó la actividad y las instalaciones quedaron abandonadas.

“En 1892 lo adquirió una minera, Hulleras de Sabero y Anexas, que no estaba interesada en el hierro, sino en el carbón, transportado desde aquí a Bilbao, y restauraron el edificio”. En el lateral de la nave que fue economato para los mineros, donde se compraban productos básicos más baratos, hoy varios paneles y fotografías cuentan cómo fueron estos parajes desde la prehistoria hasta mediados del siglo XIX, cuando llegó la industria. También, los distintos procedimientos para arrancar el carbón a la tierra. Los más elementales están representados en una vitrina con picos, hachas o martillos neumáticos de picar (”estos pesaban unos siete kilos y se manejaban con una mano, con la otra se agarraban a la viga de la galería”).

Junto al pozo minero se levantó un “pabellón de solteros”, donde se alojaban trabajadores procedentes de distintas regiones de España. Si se adaptaban y aguantaban el trabajo, los que tenían familia la traían, y se les daba una casa. Para los niños se construyó un colegio que llegó a tener en sus aulas a 300 chavales.

Hay una zona en el MSM, “el rincón de luz”, que recorre la historia de la iluminación en las minas, con ejemplos de diferentes épocas y países: candiles de hierro, lámparas de acetileno, hasta las modernas lámparas de casco. En una vitrina se explican “los peligros de la mina”, con un ejemplar del equipo “de respiración autónoma” que usaban las brigadas de salvamento. La norma no escrita establecía que, en caso de accidente, “nadie debía quedar en la mina, había que sacar al compañero vivo o muerto”. En una sala estuvo la antigua botica, en la que se atendía a los heridos y que conserva material médico original, las camillas y los botes, de éter sulfúrico, cal sodada, tintura de yodo...

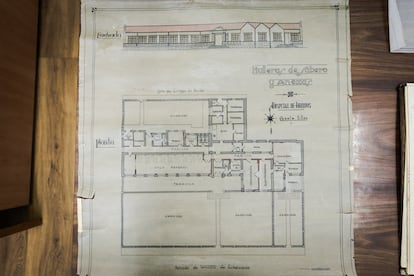

A pocos metros del museo, en lo que fue el colegio, está hoy el archivo, puesto en marcha hace cuatro años y en el que trabaja Héctor González Moro. En él hay cientos de miles de documentos: proyectos, estudios, correspondencia entre empresas, fichas del personal, fotografías (”tenemos miles, están todavía sin tocar”, dice Fernández) y unos 30.000 planos (de las máquinas, de cada pieza, de instalaciones...), que están empezando a digitalizarse. Precisamente, cuando termine el recorrido por el museo, Fernández y este periodista se encuentran con un hombre que pasea por el barrio que fue colonia minera, Manuel Carmona Velasco, la mano responsable de muchos de esos planos de la empresa Hulleras de Sabero. “Empecé con 14 años porque el delineante había sufrido un accidente y como vieron que se me daba bien, me llamaron para trabajar. Así estuve 30 años trabajando”, cuenta.

“Tenemos documentación desde las primeras décadas del siglo XIX hasta las primeras del XXI. Cuando las grandes empresas quebraron, se desmantelaron las instalaciones, pero, ¿qué pasaba con sus papeles? Íbamos y les explicábamos que era parte de su patrimonio. El primer caso importante fue el de la Hullera Vasco Leonesa, con 15 camiones cargados de documentación porque su archivo comprendía el de otras pequeñas empresas que había ido adquiriendo”, agrega Fernández.

Al archivo se acercan personas en busca de un papel que necesitan para tramitar su jubilación o hay quien, como una joven, preguntó si tenían una foto de su bisabuelo, que encontraron en una ficha del personal. La mujer se puso a llorar porque no había tenido ninguna fotografía de él. Hay fichas como la de un hombre de Villabuena del Puente (Zamora), barrenista, en la que se le declaraba “útil para el trabajo en industrias pulvígenas” en los sucesivos reconocimientos médicos. O la de otro nacido en Sabero, que adjuntó en su ficha de picador una fotografía de carnet en la que posó elegantísimo, de traje con chaleco, camisa, corbata y el pañuelo asomando en el bolsillo de la chaqueta.

Un proyecto del archivo es “la memoria oral de la mineria”, que reúne, por el momento, más de 400 grabaciones en vídeo a personas que trabajaron en el carbón y que describen cómo era esa vida: ingenieros, mineros, picadores... Fernández recuerda el testimonio de una limpiadora cuando había llegado al pabellón de solteros una partida de andaluces. “El domingo, día libre, uno de ellos estaba solo, sentado en el comedor, cariacontecido. Esta mujer le preguntó por qué no salía de paseo con sus compañeros y él le respondió que solo tenía una camisa y un pantalón”, los que llevaba puestos, que estaban sucios. La mujer se los lavó, los secó en una estufa de carbón y el muchacho pudo salir a echar el rato. Memoria de unos duros tiempos de hierro y carbón.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.