Neorrealismo: ¿qué queda del movimiento que transformó el cine mundial pero no logró cambiar Italia?

El éxito de la película ‘Siempre nos quedará mañana’ aviva el interés por la corriente cinematográfica que radiografió un país que atravesaba una época trágica en los días finales de la II Guerra Mundial

Al contrario de otros grandes movimientos como la nouvelle vague o el free cinema británico, corrientes renovadoras, incluso revolucionarias, en contra del estado del cine de aquellos días, el neorrealismo no fue un acto planeado. Vittorio de Sica, Roberto Rossellini, Federico Fellini, Cesare Zavattini y Luchino Visconti nunca se reunieron en la redacción de un medio o en una trattoria del Trastevere para planear un asalto artístico, social y político. Algo que sí hicieron en Inglaterra Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz y compañía, los jóvenes airados que retrataron por fin el fregadero de las cocinas de su país, y que llegaron a escribir un manifiesto de voluntades. Y algo que también ejecutaron Claude Chabrol, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, François Truffaut y Jacques Rivette, conformados en su ideario alrededor de la revista Cahiers du Cinéma.

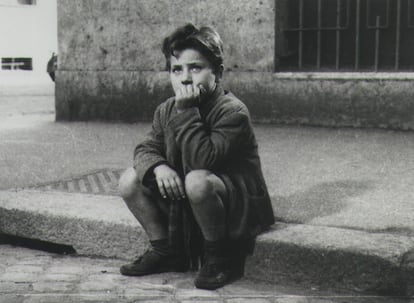

El neorrealismo no se constituye, surge. El neorrealismo no se planea, simplemente brota gracias a (o por culpa de) una serie de circunstancias políticas, sociales e industriales, todas ellas trágicas, en torno a los días finales de la Segunda Guerra Mundial, el ocaso del fascismo de Mussolini y la pobreza económica y moral de un país derruido. Es entonces cuando, entre 1943 y 1948, un puñado de directores crea una serie de maravillosas películas que parecen hablar de lo mismo y de un modo semejante: los sacrificios de la gente; los niños como observadores de las dificultades para vivir de sus mayores; el retrato del deseo sexual hasta ese momento prohibido por la censura fascista; el cataclismo ético en las mentes de unos ciudadanos que, entre el hambre y la desolación, ya no sabían si iban o venían después de resistir o colaborar con el poder nazi. Cuando se estrenó Roma, ciudad abierta en 1945, la revista Life afirmó que la película había contribuido a que Italia empezara a recuperar la nobleza perdida durante el gobierno de Mussolini. Fue precisamente esta obra de Rossellini la que acabó imponiendo el apelativo “neorrealista”, acuñado por un crítico, Umberto Barbaro, a títulos como El limpiabotas y Ladrón de bicicletas, de De Sica, Paisà y Alemania, año cero, de Rossellini, y La tierra tiembla, de Visconti. Históricos trabajos que, de todos modos, no tenían un estilo unitario pues algunos estaban cerca del documentalismo y otros de la búsqueda de solidez del relato.

Por todo ello, hablar de neorrealismo hoy en día puede tener un punto de falacia. O quizá no tanto. ¿Qué queda del movimiento que radiografió un país, transformó el cine mundial posterior con sus formas y su fondo, pero no logró cambiar Italia, sumida desde aquellos días en una crisis política casi perpetua? Nos lo preguntamos porque corren días en los que, equivocadamente, se ha vuelto a hablar de neorrealismo tras el estreno internacional de la exitosa película italiana Siempre nos quedará mañana, dirigida por la también actriz Paola Cortellesi (más de cinco millones de espectadores en el país transalpino; superados los 150.000 en España y subiendo, después de casi dos meses en cartelera). Y también porque, esta vez con criterio, desde mediados del mes de mayo se están reponiendo en los cines del Reino Unido e Irlanda las severas, demoledoras y al mismo tiempo bellísimas Roma, ciudad abierta, Paisà y Alemania, año cero.

Desde luego, si en alguna película pervive el neorrealismo no es, por mucho que algunos lo hayan citado, en Siempre nos quedará mañana, película popular en toda regla y con no pocas virtudes, pero que casi podría considerarse como la antítesis del movimiento, pese a su blanco y negro y su ambientación en la posguerra, con sus palizas a la mujer a través de bailes, su sorprendente giro dramático final, su toque melodramático y un cierto esquematismo en su humor ligero. “Cuando alguien, sea el público, el Estado o la Iglesia, dice: ‘Basta de pobreza, basta de películas que reflejan la pobreza’, comete un delito moral. Se niega a comprender, a enterarse. Y al no querer enterarse, conscientemente o no, se sustrae a la realidad”, afirmó Cesare Zavattini, uno de los guionistas fundamentales de un movimiento que sacó las cámaras al exterior porque los estudios de cine estaban destruidos, que aprovechó las ruinas de calles y edificios como decorado real, que utilizó no pocas veces a intérpretes no profesionales, que estableció una crítica abierta contra la indiferencia de las autoridades, y que colocó como núcleo central el paso del individuo a la colectividad.

En Italia, el neorrealismo se fue agotando o transformando a partir de 1948, después de la llegada de la Democracia Cristiana al poder y el fomento de un cine más comercial desde la subsecretaría de Cinematografía comandada por el posteriormente célebre Giulio Andreotti. Así, la hermosa austeridad de obras como Ladrón de bicicletas pasó a adornarse con un punto artificio en las formas en otras como Dos mujeres (1961), por citar dos títulos del mismo director, De Sica, en los que se nota sobremanera esa evolución. Por supuesto que pervivió en títulos como Rocco y sus hermanos (1960), de Visconti, incluso en el estimulante neorrealismo rosa, injustamente denostado en su día por algunos críticos ya desde su apelativo, por introducir la comedia en los postulados de la verdad, a pesar de que aquellas obras de gente como Mario Monicelli y Luigi Comencini (La gran guerra, Todos a casa) podían ser tan ásperas o más, aun con las risas, que algunas de sus hermanas mayores.

Mientras, su influencia en los cines de medio mundo fue total. En la India, con la obra de Satyajit Ray y su Trilogía de Apu. En buena parte de los nuevos cines, desde el Este de Europa a Brasil. En la misma Italia, con los trabajos de, entre otros, los hermanos Taviani y Ermanno Olmi. En el Nuevo Hollywood de los años setenta, principalmente en el Jerry Schatzberg de El espantapájaros y Pánico en Needle Park. E incluso en España, pese a la censura, con obras como Surcos (1951), de José Antonio Nieves Conde. Más de tres décadas de influencia neorrealista, como puede verse, en países y en periodos históricos marcados, como ocurrió en el neorrealismo, por el derrumbe y las tentativas de rearme moral.

¿Dónde encontrar pues la huella neorrealista en el cine de hoy? No en cualquier película en blanco y negro que hable de la realidad italiana. Tampoco en esa mirada de remordimiento burgués que parece habitar en Roma, de Alfonso Cuarón, de la que también se dijo que era neorrealista. Esa no es la esencia. La clave está en películas que puedan provocar en el poder de sus respectivos países frases como aquella de Andreotti tras el estreno de la sobrecogedora Umberto D (1952), de De Sica: “Los trapos sucios se limpian en casa y no se airean al exterior”. Es decir, en algunas de las mejores películas del chino Jia Zhang-ke (Pickpocket, Placeres desconocidos, La ceniza es el blanco más puro); en la obra de Abbas Kiarostami y sus mejores discípulos en Irán; en Andréi Zvyagintsev y su escalofriante visión de la Rusia contemporánea en Leviatán; en los documentales del italiano Gianfranco Rosi, Sacro GRA y Fuego en el mar, sobre la pobreza en las carreteras de circunvalación de Roma y el horror de los refugiados en la isla de Lampedusa. Una resistencia, una lucha renovada. Sin apriorismos, sin dogmas, sin condescendencias, sin (excesivos) formalismos. De una manera abierta, crítica y siempre en el camino hacia la autenticidad. En palabras de De Sica: “El neorrealismo nació en nosotros, en nuestro ánimo, en la necesidad de expresarnos de forma diversa a como nos habían obligado el fascismo y un cierto tipo de cine norteamericano”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.