Charmian Clift no es la Sylvia Plath australiana

La ensayista y periodista, inédita en español hasta ahora, se trasladó de Londres a las islas griegas en los años cincuenta, presidió la escena artística de bohemios expatriados en Hidra y se suicidó en 1969

Sucede con algunas escritoras —y a veces, menos, con algunos autores— que quedan como vampirizadas por sus fotos de juventud. Sylvia Plath en biquini en la playa, Joan Didion apoyada en su Corvette. La autora australiana Charmian Clift también tiene algunas fotos imposiblemente atractivas, susceptibles de estamparse en una bolsa de lona. Una en la que aparece de perfil, ataviada de griega antigua; otra, con camisa blanca, falda de vuelo y el pelo al viento, la viva imagen del estilo atemporal del que siempre hablan las revistas. Y una tercera, clave también en su leyenda, en la que sale apoyada en el hombro de Leonard Cohen, que está a mitad de canción, blandiendo una guitarra. Clift pudo o pudo no haber tenido un romance con Cohen en la isla de Hidra, donde ambos coincidieron en el grupo de expatriados bohemios a principios de los sesenta, pero también es cierto que, como dijo Ronan Farrow respecto a la posibilidad de que Frank Sinatra fuera su padre, cualquier mujer que se cruzara con Leonard Cohen pudo enrollarse con él.

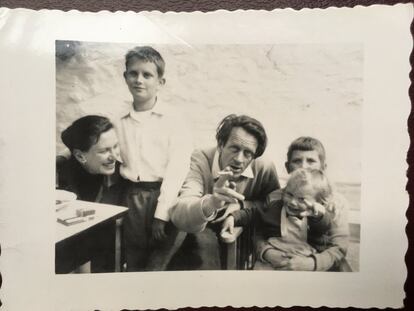

Clift, que permanecía inédita en español, ha llegado a las librerías de la mano del sello Gatopardo, que ha editado Cantos de sirena, el libro en el que la autora y periodista australiana contó las vivencias de su primer año en Grecia, en la isla de Kálimnos. Llegó allí en 1954 junto a su marido, el también periodista y escritor George Johnston, y sus dos hijos pequeños, Martin y Shane —en Grecia tendrían al tercero, Jason—. El impulso que les llevó era el de tantos otros anglosajones en busca de una vida más auténtica en el cálido mediterráneo. Dejaron sus trabajos seguros en la prensa y su casa de Londres y se mudaron a una casa sin agua corriente en Kálimnos, una isla en la que casi todos los hombres se dedicaban entonces a la pesca de esponjas. Lo que salva al vibrante Cantos de sirena de ser un entusiasta libro de viajes dedicado a loar el tipismo local es la capacidad de Clift para ir más allá. “Su anterior experiencia de Grecia había sido muy breve y como turista, y ahora sabía lo que era el día a día de una isla muy pobre. Hay una fuerte corriente de romanticismo e idealismo en el libro, pero Clift no ignora la realidad. Ve la pobreza, el aislamiento y el peligro que viven los trabajadores, las estructuras atávicas, conservadoras y muy generizadas de la isla, y trata de usar su escritura para reflejar lo que ve y lo que aprende. Trata de observar y no de juzgar”, explica Tanya Dalziell, profesora de la Universidad del Oeste de Australia que ha publicado varios trabajos en torno a Clift y es coautora de un libro sobre el círculo de Hidra.

A Cantos de sirena le siguió Peel me a Lotus y ahí el tono cambia. El título es un juego de palabras entre la famosa frase de Mae West (“pélame una uva”) y los comedores de loto de la Odisea, que languidecen tragando plantas narcóticas. En esas memorias, Clift se burla en cierta medida de la comunidad que estaba empezando a crecer en Hidra, y de la que ellos fueron, al principio, el centro social. Por allí recalaron el actor Peter Finch, el artista plástico Sidney Nolan y el poeta beatnik Allen Ginsberg. Clift se erigía entre todos ellos como una especie de matriarca. Le gustaba desafiar las normas de la isla usando pantalones y bebiendo retsina, el licor local, en las tabernas, vetadas a las mujeres locales. Pero al final era ella quien se ocupaba de los niños y, aunque sus años en Grecia fueron muy productivos, era patente que el trabajo de Johnston tenía precedente en la casa.

“Los dos, y particularmente ella, se tomaban en serio el rol que habían asumido como figuras sénior dentro de los expatriados en Hidra. Ellos controlaban a quien aceptaban o no en su grupo basándose en el talento y en su capacidad de trabajo. Inmediatamente reconocieron a Cohen como alguien con talento y ambición, destinado a grandes cosas. Ella, sin embargo, despreciaba a aquellos que perseguían algún tipo de práctica artística por el prestigio pero carecían de la habilidad o la dedicación para producir algo meritorio. Hacia el final, ella se resintió de no poder controlar la vida social de Hidra, de no poder seguir en el centro”, opina Dalziell.

En los muchos libros, canciones, fotos y poemas que se gestaron en aquellos años en la isla, Clift aparece siempre en el medio, el ama de todas las fiestas. “Es cierto que estaban en la taberna al mediodía, pero también que empezaban a trabajar al amanecer”, escribe su biógrafa, Nadia Wheatley, en un texto titulado Recordando a Charmian Clift. “La razón por la que los escritores iban al puerto al mediodía era con la esperanza de que el correo que venía de Atenas incluyese un cheque de royalties. En una ocasión, en Grecia, cuando el pago de una novela fue mucho menos a lo esperado, Charmian se sentó llorando en la escalera de su casa, diciendo: no es que me importe ser pobre, sino saber que voy a seguir siendo pobre”. Por supuesto, la pobreza de dos escritores australianos en las islas del Egeo era relativa y les permitía seguir contando, por ejemplo, con la ayuda de una mujer local para llevar la casa. En Kálimnos fue Sevasti, de la que Clift dice esto en Cantos de sirena: “Por la mísera cantidad de cincuenta dracmas semanales —y no hay quince chelines que se hayan gastado o nunca con mayor satisfacción— Sevasti es nuestra y nosotros somos de Sevasti”.

Al menos, en las islas entendían su estilo de vida. Al igual que los pescadores de esponjas, compraban a crédito y tenían cuenta abierta en las tabernas (cuenta que iba creciendo a medida que George invitaba a copas a medio pueblo) y pagaban cuando llegaba el barco, como los pescadores de esponjas.

Ni siquiera Sevasti lograba secar las sábanas, explica también Clift en el libro. Las casas en las islas eran húmedas y Johnston, que tenía secuelas físicas de la Segunda Guerra Mundial —también su mujer se alistó en el ejército australiano de mujeres y llegó a ser teniente—, contrajo tuberculosis. En 1964, consiguió ahorrar para un billete para Australia. Poco después, le siguieron Clift y los niños. El retorno tuvo algo de triunfal. Johnston publicó la novela autobiográfica Mi hermano Jack, considerada ahora un clásico australiano que se lee en las escuelas. Clift volvió al periodismo. Publicaba una columna semanal en el Melbourne Herald y el Sidney Morning Herald que le colocaban en el suplemento de mujeres, encima de los anuncios de medias, pero en la que trataba de todo, también cuestiones de política nacional e internacional, empujando siempre a la opinión pública hacia la izquierda y recordando a los australianos que aún llamaban “hogar” a Inglaterra que estaban en Asia y que tenían una deuda irreparable con los pueblos aborígenes. El título de la columna era perfecto: “Sneaky Little Revolutions”. O sea, Pequeñas revoluciones furtivas.

Aquellos fueron, sin embargo, años complicados para la pareja. La salud de él seguía deteriorándose. Ella empezó a sufrir depresión. Ambos seguían bebiendo demasiado, ya sin la coartada de los atardeceres griegos. El 8 de julio de 1969, la víspera de que se publicase una novela de Johnston, Clean Straw for Nothing, en la que se novelizaban muy poco veladamente las infidelidades de Clift en Grecia, ella se suicidó tomando una sobredosis de barbitúricos. Tenía 49 años. Un año después moriría Johnston, quién sabe si por enfermedad o remordimiento. Martin y Shane, los dos niños que aparecen como presencias adorables en Cantos de sirena, también tuvieron finales trágicos. Ella se suicidó en 1974. Él murió en 1994 de complicaciones derivadas del alcoholismo.

Es este destrozo trágico de la familia el que ha propiciado, en parte, que creciera la leyenda en torno a ellos. En los últimos años, en Australia ha habido biografías, obras de teatro, novelas y hasta un libro de memorias que reformuló la historia de Charmian Clift. Lo escribió en 1994 una mujer llamada Suzanne Chick en un libro en el que probaba que la escritora era su madre biológica, que la tuvo a los 19 años y la dio en adopción al nacer. Toda esta saga ha convertido a la familia en material literario y a Clift en una especie de “Sylvia Plath australiana”, como se la ha llamado a veces, pese a tener poco o nada que ver literariamente con la estadounidense.

“A los que acaban sus vidas como Clift —y como Plath— a una edad temprana y en un momento de éxito personal siempre se les juzga con ese dato en mente. El suicidio inevitablemente genera una sombra sobre su leyenda y afecta la recepción de su escritura, y las dos cosas han tenido que escapar a los clichés de la tragedia personal”, señala Danziell, quien sostiene, sin embargo, que el interés renovado por la obra de Clift no se justifica solo por su final trágico. Nadie leería ni traduciría 52 años después los libros de una bella mujer muerta solo porque se suicidó si no fueran buenos. Respecto a los motivos que la empujaron a acabar con su vida, cree que no hay una explicación sencilla. “Los efectos del alcohol y de su relación disfuncional con Johnston habían afectado a su temperamento generalmente optimista. Hay evidencia de que sentía la presión por enviar su columna semanal y terminar su novela autobiográfica, que dejó inacabada y por la que tenía grandes esperanzas. Su muerte pudo ser la consecuencia, terriblemente triste, de tener esas pastillas demasiado a mano”.

La imagen que ha quedado de ella, la de una mujer talentosa y carismática en constante batalla con la mediocridad de lo doméstico, no es tan distinta a la que ella proyectó para sí misma. En 1960, en mitad de los años dorados de Hidra, el escritor neozelandés Redmond Wallis visitó a la pareja en la isla y escribió esto: “Ella es, potencialmente, mejor escritora que George, pero ha creado deliberadamente un retrato de sí misma que creo que desea que aparezca en su biografía algún día. La reina de un grupito literario, bella, brillante, compasiva, pero también la madre de tres hijos que lleva una casa. Sudando sangre contra dificultades imposibles, un marido inclinado a los celos infundados, el calor, los retos creativos, los niños, los problemas que le causa la otra gente… Y aun así produciendo arte de gran valor”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.