De vuelta de la cruzada

A sus 80 años y tras una combativa e inconformista trayectoria, el empeño del creador madrileño sigue siendo pintar el próximo cuadro

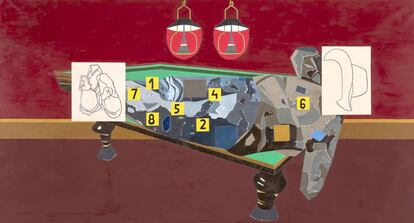

El año pasado Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) cumplió 80 años. Lo celebró con una gran exposición retrospectiva en la Fundación Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia), cuyo eco persiste en la que se presenta actualmente en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se muestra el trabajo reciente del artista, el Arroyo del siglo XXI. Como en la melancólica película de Peter Bogdanovich The Last Picture Show, el empeño de Arroyo sigue siendo, después de tantos años, pintar el siguiente cuadro, prolongar la última sesión proyectando sobre la pantalla del lienzo en blanco su literaria visión del mundo: sus pasiones, historias y conjuros. Cuatro grandes cuadros han salido en el último año de su estudio de Costanilla de los Ángeles, en Madrid, dos dedicados a sendos pintores, Ferdinand Hodler y Vincent van Gogh, los otros a dos novelas universales, el Ulises de Joyce y El Quijote de Cervantes. Este último cuadro es, además, un homenaje a la soberbia pintura de Ignacio Zuloaga La víctima de la fiesta (1910) propiedad de la Hispanic Society de Nueva York pero depositada actualmente en el Museo de Bilbao. Arroyo ha titulado a este personal pastiche suyo Le retour des croisades, convirtiendo a la posmoderna cabalgadura en una metáfora del quijotesco destino de su país, cuando no del propio oficio del pintor en nuestra época.

Puede decirse que la “cruzada” de Arroyo comenzó con su adolescente fuga a París en 1958, pertrechado tan solo con una natural inclinación hacia el dibujo y una declarada vocación de escritor. Con esas armas se dio de bruces en la capital francesa con la pintura, pero también con la bohemia artística y reivindicativa parisina. Formó pronto su propio grupo de artistas para desestabilizar el vanguardismo rampante y defender las posiciones de la “figuración narrativa”, uno de los episodios todavía por recuperar del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. En ese empeño colectivo, junto a los también pintores Gilles Aillaud y Antonio Recalcati pintó, entre otros, el polémico y monumental políptico Vivir y dejar morir o el fin trágico de Marcel Duchamp (1965), hoy en el Museo Reina Sofía de Madrid. A los afanes desmitificadores del joven colectivo, Arroyo sumaba su estrenada condición de exiliado político español en Francia, traducida pronto en una particular obsesión por España que tendría su correspondiente correlato pictórico y metapictórico.

No se trata ahora de hacer un recuento de sus series y cuadros fundamentales, pero sí, al menos, de describir las dos grandes vertientes de la divisoria de aguas de su combativa e inconformista trayectoria, los dos temas que han protagonizado especialmente su obra: la pintura y la historia. Desde sus “manetianos” autorretratos como Robinson Crusoe de los primeros años sesenta hasta, de momento, Van Gogh sobre el billar de Auvers-sur-Oise (2017), su último cuadro, discurre una larga y fructífera reflexión sobre el arte y la condición del artista que trasciende lo meramente autobiográfico para responder a la solitaria, intempestiva e incierta práctica de la pintura como paradigmática vigencia de lo artístico en nuestra época contemporánea. Un discurso metapictórico, sobre la pintura desde la pintura, arraigado en la cultura artística española desde el barroco, pero que, en el caso de Eduardo Arroyo, se cruza metafóricamente con otros “peligrosos” oficios contemporáneos, como el de torero, boxeador o deshollinador.

Por su parte, la historia, el otro de los grandes asuntos de su trabajo, devuelve a la pintura aquella ejemplaridad, moral o política, que a mediados del siglo XV reclamaba el humanista Leon Battista Alberti cuando sentaba los fundamentos teóricos del arte occidental moderno. El prestigio de la pintura de historia decayó a partir del siglo XIX, y ésta sólo sería revivida, aisladamente, por algunos de los artistas de la vanguardia histórica; eso sí, en casos tan memorables como el Hundimiento del Titanic (1913) de Max Beckmann y el Guernica de Picasso (1937), entre otros. Por ello, resulta aún más singular el reto de la “figuración narrativa” para actualizar el propósito de la pintura “grandeur nature”. En el caso de Arroyo, entre los Cuatro dictadores (1963) y la citada Vuelta de las cruzadas (2017), por mencionar los ejemplos más extremos de su dilatada trayectoria, no ha dejado de pintar historias mortales e inmortales, politicas o universales. Sus Napoleones en el puente de Arcole, las historias de la represión franquista en Asturias, los retratos de la reina de Inglaterra y de Churchill pintor, la muerte de Ganivet o Companys, el destierro de Ulises y de Blanco White o los nocturnos de Toda la ciudad habla de ello, son temas a los que se suman una cita constante de su particular parnaso literario: Dante, Cyrano, Balzac, Don Juan, Guillermo Tell… hasta llegar al Ulyses de Joyce, del que, conviene recordarlo, ha sido su primer y único ilustrador.

Los dos temas que han protagonizado especialmente su obra son la pintura y la historia

En definitiva, Eduardo Arroyo concilia perfectamente las dos partes de la célebre sentencia ut pictura poesis del poeta latino Horacio. “Así la pintura como la poesía” podría ser el emblema de nuestro pintor parlanchín, que no ha dejado de escribir, de ilustrar libros o de idear decorados para textos y libretos de los teatros de toda Europa. Ha sido, pues, una actividad frenética la desplegada por este cruzado de “puño y pincel” como le ha descrito recientemente Félix de Azúa, que no se ha bajado del tren desde su primera salida transpirenaica, sin dejar de “españolear”, a la picabiana manera que él acostumbra, por las principales capitales artísticas continentales: París, Roma, Berlín, Madrid, y, ahora, Bilbao. Aquí reposan, entre posta y posta y de vuelta a casa, el enjuto caballero andante y su rocín, en el mismo pesebre que ese otro extraordinario pintor, víctima también de la misma fiesta nacional, que fue el vasco Ignacio Zuloaga.