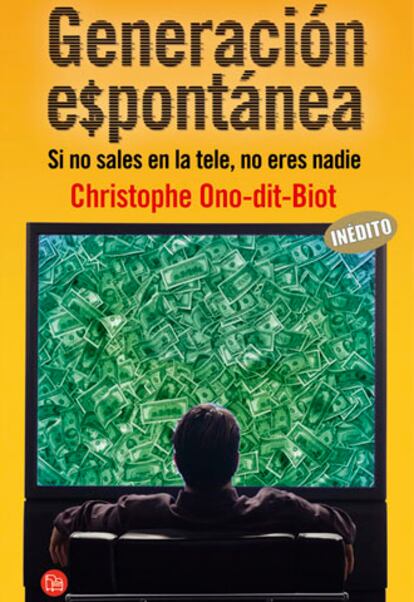

Generación espontánea

Una novela de Christophe Ono-dit-Biot, en la que un joven finge ser autor de un antiguo e hipnótico libro, para conseguir dinero y fama... Una combinación que desata una espiral de mentiras y locura mediática de resultados imprevisibles... y muy peligrosos

A la venta desde el 3 de julio

PRIMERA PARTE

Me caí a la piscina

Dentro de dos años tendrá treinta, dentro de dos años estará muerto.

La sensación de fracaso se ha hecho insoportable. Las idas y venidas de los gorros de baño por las calles de la piscina tienen el aspecto de un baile macabro, mórbido y repetitivo. Lo peor son las planchas, frenan el ritmo de los buenos nadadores y siembran cizaña en el agua clorada. Tiene veintiocho años y hoy, igual que ayer, pasa las páginas de Gala, o las de Voici, con el silbato alrededor del cuello, una camiseta blanca, un bañador negro y unas chancletas azul fuerte en los pies. No es más gilipollas que cualquier otro, sólo un poco más perezoso, y hoy eso se paga caro. Llamar la atención a un tipo que ha «olvidado» ponerse el gorro, tranquilizar a un chaval que se tira en bomba encima de sus amiguitos Axel ya no aguanta más la mesa sobre la que vegeta la prensa rosa de hace dos semanas, ni el radiocasete portátil del gandul de Marco que escupe reggae como un monótono ruido: lleva seis meses desplomado en su silla plegable, durmiendo el ciego de hierba e intentando, cuando abre un ojo, ligar con Florence, la única chica del equipo. Axel se levanta, da cien pasos por el borde de la piscina y si tiene suficiente energía vocifera a todo el mundo. Desde primera hora de la tarde, con un humor de perros, espera el bendito momento en el que, por fin, podrá desgarrar con sus cansadas extremidades la superficie desierta de bañistas, y nadar voluptuosamente durante una hora, a crawl o a mariposa, antes de volver a su casa. Es inhumano estar todo el día delante de ese agua y no tener la posibilidad de sumergirse en ella.

Dentro de dos años será demasiado tarde.

Le llaman desde los vestuarios. Otra vez los maricas. Les aprecia, pero la arman continuamente. Echarles la bronca siempre le coloca en una situación de homofobia que le hace sentirse culpable durante días. Axel llega al medio de la sala embaldosada. Completamente desnudos, se embadurnan de aceites esenciales delante del espejo. Los vestuarios son mixtos y las niñas abren los ojos como platos ante la anatomía de aquellos narcisos de piscina: «¿Por qué ese señor no tiene pelos como tú?». Los padres cogen a sus críos; una madre se atreve a increparles: «¡Señores, que hay cabinas!». E inmediatamente escucha cómo le responden en el mismo tono: «¿Nunca has visto un pene?». Axel debe intervenir, de modo indolente les pide que se cubran. Ellos se encogen de hombros esbozando una irónica sonrisa. Se siente un miserable con esas chancletas y el silbato de poli, vuelve a la piscina con la espalda encorvada. Su orgullo se encabrita al ver a Marco y a Florence tirados en sus sillas ligando. Tan pasivos ante la vida. Él no es como ellos. Se jura a sí mismo que no es como ellos y se niega a ser como ellos. Sólo le quedan dos años, más o menos, lo sabe. Es una dura lección que le ha pasado por delante de las narices mientras leía una entrevista a Félicia. Incluso se la ha aprendido de memoria a fuerza de leerla una y otra vez Félicia

El monótono ballet de gorros multicolores le da ganas de practicar tiro al plato. No obstante, es demasiado fácil tomarla con los demás. Consulta el reloj de la pared —¡por fin!— y se lleva el silbato a la boca para dar la orden de evacuación. Los bañistas la obedecen. La avalancha se dirige hacia las duchas. A menudo siente la tentación de bajar la temperatura del agua dos o tres grados, sólo para castigarles por hacerle sufrir todas las tardes, pero siempre se echa atrás. ¿Por qué tomarla con los demás? Él es el único responsable de su ineptitud.

Marco y Florence se marchan juntos. Todavía no van agarrados, pero no tardarán. Axel se ríe de ellos. Ve demasiado sexo a su alrededor, en la tele, en el cine o en los carteles publicitarios. En cambio, ve tan poco sentimiento que tiende a pensar que ya no existe. O que él es uno de los últimos románticos. Félicia Por imposible y platónico que sea ese amor, alimenta su odio, y mucho mejor para él.

Por fin solo bajo la bóveda de hormigón, sube a la plataforma de salida marcada con el número uno y se alza por encima de la superficie que se ha vuelto tan sosegada como un lago. La piscina para él solo: es su único lujo, su único placer, que, por otra parte, comparte con todos los monitores de natación del planeta.

Axel estira los brazos, dobla todo el cuerpo hacia los tobillos, flexiona las rodillas y de un golpe se lanza. Planea un breve instante por el aire, luego desgarra con rabia la pantalla líquida para tocar con las palmas de la mano el fondo enlosado sobre el que nada rozándolo con el torso. Casi dos largos sin coger aire siquiera. Vuelve a la superficie y empieza a nadar con un poderoso y regular crawl que hace que le suban las pulsaciones más de lo conveniente y, entre una agitada espuma, fuerza la máquina a velocidad de crucero. Respira por segunda vez, ya no nota que está nadando y, como de costumbre, deja a su cerebro dar vueltas a un pensamiento bucle que se ha hecho tan obsesivo como una mala canción del verano: Félicia.

Intangible e intocable, Félicia. Su placer y su tortura. Su paraíso y su condena. Su dama de corazones y su dama de picas.

Ella le atormenta, le pasa su propia ineptitud por la cara. También se podría decir que le motiva. Félicia, esa morenita que cuando baila se envuelve en gestos artificiales, una bella mujercita superdotada, detestada sin ser detestable (él lo sabe por intuición), con el cabello recogido para mostrar aplomo dentro del despiadado mundo en el que se mueve.

Nada aún más rápido, pasa a estilo mariposa para vaciar mejor su cuerpo de los posos de hastío y de pronto se para. Es la primera vez que le ocurre eso. El único momento luminoso de su rutina le deja frío. Su único placer ya no lo es Se le pasará. Continuar. No pensar en nada. Axel hace otro largo y vuelve a detenerse. No hay nada que hacer. Axel se siente mareado. Sale penosamente de la piscina y se va a la ducha. Tampoco disfruta de ella. Se enjabona sin alegría, se aclara y se viste con rapidez. Cierra sin energía la enorme verja verde y vuelve a su casa andando, extenuado y triste, con el cuello sintético de su chaqueta de chándal lastimosamente levantado para evitar el frío. Pasa rozando la pared, borracho de celos del mundo entero. Se siente un asesino en serie en potencia.

En el salón de su minúsculo apartamento se duerme con Pascal Bataille y Laurent Fontaine. En otro ambiente social completamente distinto se habría dormido con Georges Bataille y Jean de La Fontaine. Los tiempos han cambiado.

Duerme mal. Cuando cierra los ojos, el severo rostro de Félicia le mira de arriba abajo con dureza como para empujarle a reaccionar. Félicia

Para servirles

—¡Y un bacalao en escabeche, uno para el señor! —anuncia Lorant con brío. El tipo encorbatado sonríe cuando el plato humeante aparece ante él—. ¿Estaba buena la sopa de mejillones?

El cliente asiente con aspecto alegre.

Hace dos años que trabaja de camarero para pagar el alquiler del pisito de dos habitaciones en Stalingrad. Menos jodido que ser un vendedor en precario de la Fnac, que lo fue durante el año que estudiaba el último curso de biología; menos peligroso que mensajero, profesión de alto riesgo que ejerció durante tres meses por necesidad de movilidad. Después de todo, aquí está en un ambiente agradable, se codea con gente selecta y disfruta de una generosa pitanza antes de empezar su turno. Es verdad que echa de menos la biología, pero hay que ganarse la vida, y además Myriam sueña con un viaje.

Dos clientes hablan de literatura.

—En septiembre, la nueva temporada va a ser de miedo —suelta el devorador de sopa de mejillones—. Una actriz porno se lanza al ruedo y un crítico despiadado de la UMP* vapulea a Chirac.

—Qué interesante —responde el segundo mientras mastica una chuleta casi cruda—. Respecto a la actriz, a ver qué pasa. ¿Es una vieja que lo deja o una tía joven que empieza?

—Empieza, pero te aseguro que con esto su cotización va a subir. Es una antigua estudiante que no quiere acabar de profesora. No la han violado en un sótano ni es una hija de papá, es licenciada en filosofía. Estoy dudando si pedirle a Onfray que escriba un prólogo

—¿Crees que es de su cuerda?

—Ya veremos. Además de eso tengo un trapicheo con TotalProd para el futuro vencedor de Salto a la fama. Tú mantén la boca cerrada. Si esto se corre sabré de dónde ha salido

—No te preocupes. En cualquier caso, haces bien en apostar por títulos fuertes, porque con los setecientos cincuenta libros que se esperan

Lorant vuelve a la cocina. Un filete a la coimbresa y una cazuelita de chipirones para la mesa ocho, en donde como todas las semanas el «granescritor», Mérignac, come con su directora de comunicación, una mujer de gafas que a Lorant le parece pintoresca por sus chaquetas de cuadros y sus dos botellas de San Pellegrino. Él la saluda siempre y ella no le reconoce nunca. Parece transparente. Por cierto, eso le dicen muy a menudo, empezando por sus padres.

Le llaman de la cocina. Lorant es un chico feliz. Ni siquiera tiene sueños. Sólo espera que todo esto dure un poquito. Es feliz en su restaurante, feliz con sus clientes, aunque esa gente tan ocupada no se fije en él. Le falta originalidad y todavía más carisma, pero ama a Myriam y Myriam le ama a él. José, el cocinero portugués que nació en Villetaneuse, le echa la bronca para que acelere el ritmo. Todavía sirve media docena de mesas más dejando caer, de vez en cuando, un breve comentario bien colocado sobre el bacalao del Algarve o el pollo asado flambeado al Oporto, hace varias facturas (pues en lo que coinciden todos esos prestigiosos clientes es en que nunca pagan de su bolsillo, «pero la cultura tiene todo el derecho a tener ciertos derechos», piensa siempre con mucho respeto), luego se quita el delantal. El jefe recibe ese día a un artista que quiere exponer sobre las paredes una serie de figuras de yeso. Estilizados bacalaos. «El restaurante parece el lugar ad hoc», deja caer el escultor al señor Correia, que ríe la gracia. Lorant sonríe, se fuma un pitillo con José y vuelve a casa.

Myriam todavía no ha regresado de la escuela. Se conocieron a los diecisiete años y nunca más se han separado. Ella ha triunfado en la vida. Es feliz y eso es lo que hace feliz a Lorant. Una contaminación positiva. El otro día ella le contó que como estaba nublado los críos le pidieron permiso para cantar una canción buscando que saliera el sol. ¡Y había funcionado! Los chavalitos se revolcaron por el suelo de alegría, convencidos de que había una unión inalterable entre sus pequeños seres y las fuerzas elementales de la Naturaleza. Myriam adora a los niños y los libros infantiles, los colecciona desde hace años. Esos que cuentan historias cortas, edificantes y propician sueños, y sobre todo los que tienen ilustraciones bonitas, auténticos trabajos de artistas pintados con gouache o grabados. «Deberías intentar escribir cuentos», le dijo él dulcemente una noche. «No tengo talento», respondió ella con tristeza, antes de volver a sumergirse en la lectura del último Levy que la relaja después del trabajo. Levy Marc, ni Bernard-Henri ni Primo, a los que leía cuando estudiaba. Así es la vida: uno se engancha cuando es joven y luego se deja llevar. Se sueña con una gran casa y se acaba en un pisito.

Lorant sonríe. No echa nada de menos, si acaso hay un asunto al que da vueltas de vez en cuando. A pesar de lo que la vida le ha dado, un traje de camarero y una cara de pajarillo recién caído del nido con pelo claro y ojos tristes, Myriam sigue amándole. ¿Por qué? Los milagros no se deben explicar, trae mala suerte.

Mira el reloj. Las cuatro. Esperará a que ella vuelva para preparar un té. Dos horas de descanso antes de regresar al restaurante para el turno de noche, por lo general menos duro. Duda en abrir un Nothomb —igual que con Levy, Myriam compra uno todos los años—, pero, poco atrevido, se inclina por un libro de cuentos para críos de primero de infantil, Los tres ositos juegan a contar, cuando suena el teléfono.

—Hola, soy Axel.

La voz es dura.

—¿Qué tal?

El otro lo elude:

—Tengo que hablar contigo. ¿Puedes venir?

—Estoy esperando a Myriam y luego voy al restaurante.

—A Myriam la verás por la noche. Te necesito, no puedo esperar.

El suspiro que Axel añade hace que se decida. Si hay algo muy arraigado en Lorant es su sentido de la amistad. Cuelga, garabatea una tierna nota para el «amor de su vida» y la pega con un imán de fantasía sobre la puerta del frigo, coge su mochila y abandona el piso.

La ambición, una trampa para gilipollas

Sonó el timbre. Axel apretó el botón de pausa del vídeo. La imagen se detuvo en el bello rostro racial de Félicia. Ni una arruga, ni una zona oscura. La supremacía televisiva, la sobrehumanidad catódica. Suspiró y fue a abrir la puerta.

—Espera, ya voy —le dijo a su amigo.

Desde el umbral, Lorant vio un rostro femenino chispeando en la pantalla del televisor; luego se apartó para dejar salir a Axel. Éste, vestido con un chaquetón de terliz, dio un portazo y bajó corriendo las escaleras.

—¿Vienes?

Lorant le siguió, y viendo que Axel, una vez franqueada la puerta del portal, iba hacia la derecha, protestó:

—¡Coño, no iremos al Pouilly!

Batalla perdida. Axel embestía como un morlaco contra la puerta del bar.

Tres borrachuzos de intensidad variable, pegados al zinc negro como la pez, veneraban el rubio platino de la enorme mujer de imponente guasa que llevaba el estableci-miento. A su espalda, la leyenda del local habría podido rivalizar sin grandes esfuerzos con la célebre frase que Dante colocó a la entrada del infierno, «Tú que aquí entras, abandona toda esperanza» En efecto, sobre un trozo de plástico en forma de pergamino, se leía en letras góticas: «¡Tú te viste el día que no bebiste!».

Lorant detestaba aquel lugar. En principio, Axel también. Sólo habían ido una vez, el día de la mudanza, y ya había sido bastante.

—¿Qué os pongo, tíos?

La voz cazallera de la valquiria menopáusica les hizo temblar. Los cuatro pares de ojos de la barra se giraron de inmediato hacia ellos.

—Lo mismo que a esos señores —dijo Axel con tono jovial.

Esos señores sonrieron. Un baile de zombis. O el club de fans de Marilyn Manson.

—Entonces dos vasitos de amarillo —soltó la camarera.

—Ya que se los pones, invítanos a otra ronda, mamá —lanzó con autoridad el más viejo de los parroquianos, un parkinsoniano con los dedos llenos de nicotina.

—¡Y no te pases con el agua! —escupió su compañero de barra desde su prótesis fónica, un amargo recuerdo de las minas de Douai. Unas pequeñas cavernas en los pulmones eran su «red protectora de oro».

Axel sonrió y se dirigió hacia la zona de mesas normalmente vacía porque ya se sabe, en lugares como ése, donde se desarrolla la acción es lo más cerca posible del grifo de cerveza.

—¿Por qué me traes aquí? —le preguntó Lorant.

—Para darte una lección.

La gorgona peroxidada con la boca pintada dejó los dos pastís ante ellos y les ofreció el convincente espectáculo de su enorme culazo al volver a su puesto de director de orquesta para sinfonía etílica. Axel carraspeó antes de lanzarse:

—¿Quieres acabar como ellos?

Cara enrojecida, voz cazallera y dedos amarillentos. Había mejores elecciones de vida. La pregunta era estúpida.

—¿Quieres decir con una prótesis fónica? ¡No fumo tanto como para eso!

—Quiero decir como un pingajo, un don nadie.

Lorant le miró extrañado.

—Por supuesto que no. ¿Y por qué habría de acabar así?

Axel sacó un cigarrillo, un gesto más bien raro en un deportista. Lorant interpretó el acto con creciente ansiedad. Una llama corta y el mechero desapareció en el bolsillo del chaquetón.

—Lorant, estamos a punto de convertirnos en unos fracasados.

—¿Qué te pasa?

—Sencillamente, que estoy lúcido. Estamos a punto de convertirnos en unos fracasados y tenemos que reaccionar. —Se interrumpió para llevarse el vaso a los labios—. Tenemos veintiocho años, Lorant. Dentro de dos estaremos muertos. Y aun así, tenemos suerte. Dentro de nada será a los veinte años cuando habrá que abrirse camino. Mira la tele a qué edad los recluta.

—Es la tele.

—Sabes muy bien que la vida cada vez se parece más a la tele. Aunque quizá sea lo contrario. Pero no te he llamado para quejarme. Tenemos que hacer algo.

Lorant le miraba sin entender nada. No le gustaba el giro que estaba tomando la conversación. Realmente no tenía ganas de cambiar el mundo. Para él todo iba sobre ruedas.

—Yo soy muy feliz tal y como estoy, Axel. No tengo la impresión de haber fracasado en nada. Tengo a Myriam y pago el alquiler.

—Locamente excitante —replicó Axel.

—¿Me has hecho venir para que me dé un bajón?

Lorant consultó su reloj. En el reverso de la esfera tenía grabadas sus iniciales. Era un regalo de aniversario de Myriam. Un Beuchat perfecto para sumergirse en las aguas cristalinas de algún país del Caribe adonde quizá fueran los dos. Algún día. Iba a llegar tarde.

—Si eres feliz, perdóname, me he equivocado al llamarte. —Levantó la mano—. La cuenta, por favor.

Lorant sacó su cartera.

—Deja, pago yo —dijo Axel, quien a continuación contempló a su amigo con una mirada penetrante—. Dime, ¿quieres tener hijos con Myriam?

—Por supuesto, pero no por ahora, tendría que tener algo más de estabilidad económica

—¡Lo ves! Pues imagina cuando los tengas, cuando vayan al cole y cuando la maestra, a principio de curso, pregunte a todos los alumnos: ¿a qué se dedica tu padre? Es médico. ¿Y el tuyo? Sirve bacalao en un restaurante. ¿Tú crees que tu hijo se sentirá orgulloso de ti?, ¿que no se reirán de él en el patio?

—¿Por qué?, ¿socorrista es mejor? —contestó Lorant, humillado.

Axel le miró fijamente, dio una calada al cigarrillo y expulsó el humo girando la cabeza.

—Lo primero, no soy socorrista sino monitor. Te recuerdo que tengo el título BNS. Pero ¿lo ves?, yo no me ofendo, porque tienes razón. Monitor tampoco es nada maravilloso. Provoca fantasías en algunos asiduos de la piscina, pero dentro de unos años seré patético. Por eso tengo ganas de reaccionar. Y eso que yo no tengo a Myriam.

—¿Cómo que «yo no tengo a Myriam»?

—«Yo no tengo a Myriam» quiere decir que no tengo nada que perder. Tú sí

El camarero tragó saliva, inquieto de pronto. La cabellera ondulada de Myriam surgió en su imaginación transportada hacia sus narices, que buscaban un poco de aire fresco, una oleada de perfume llegado de Oriente. Myriam Mardam-Bey, princesa de Kabilia con ojos de terciopelo

Axel siguió:

—Dices que eres feliz con ella. Pero ¿ella lo es contigo? Y si lo es, que yo creo que sí, te lo aseguro —añadió, tocándole con una mano—, ¿lo será siempre? ¿Se sentirá siempre orgullosa de ti?

Lorant reflexionó cada vez más ansioso. «¿Se sentirá siempre orgullosa de ti?» ¿Alguna vez lo había estado? Ella le amaba, es cierto, por lo menos ésa era la impresión que él tenía. Pero ¿orgullosa?

—El amor también es admiración —continuó Axel. Terminó su vaso de amarillo de un trago y levantó una mano para llamar a la camarera—. Lo mismo, señora.

Uno de los pilares de la barra movió con alegría la cabeza hacia su compañero, un tipo grande con el pelo liso y sucio agazapado debajo de una gorra americana.

—¡Pierrot, aquí tenemos el relevo!

—Coño, todavía existe la juventud —respondió el otro.

Llegaron los dos flamantes nuevos pastís, escoltados por los kilos de grasa de la camarera.

—Estoy seguro de que sueña con algo mejor para su chico. En secreto, por supuesto, y no te lo dirá porque te quiere, pero tú, tú no puedes hacerle eso, ofrecerle durante toda la vida el espectáculo de un tipo que la espera en casa como un perrito faldero entre los dos turnos de Chez Hernani. No puedes, Lorant

El interesado se rascó la barbilla, agarró su vaso y vació la mitad. Axel le había perturbado.

—No me estoy riendo de ti. También hablo de mí. No nos podemos quedar así, sin hacer nada. No somos más gilipollas que los demás. Sólo un poco más perezosos, y eso tiene que acabar. Debemos poder mejorar.

Con las ideas patas arriba —el efecto del alcohol ayudaba—, Lorant consultó otra vez su reloj. Ahora de verdad se tenía que largar.

—¿Volveremos a hablar de todo esto? —dijo poniendo un billete sobre la formica.

—Coge eso —dijo Axel devolviéndole su dinero—. Y reflexiona sobre lo que te he dicho. Como tú dices, volveremos a hablar.

El otro, muy pálido, asintió sin decir ni una palabra, hizo eslalon entre las grasientas mesas, dirigió al as de la barra una mirada llena de compasión y, una vez que empujó la chirriante puerta, aspiró sobre la acera una enorme bocanada de aire. Le hizo un bien tremendo. Él amaba a Myriam. Myriam le amaba. Axel le había confundido, pero, ahora que había salido de la taberna, se había acabado. Esas historias de ambición no iban con él. Se sentía bien consigo mismo, punto final.

Myriam, princesa de Kabilia

—¿Todavía sigues trabajando?

Era casi medianoche. Para ser camarero de un restaurante, Lorant acababa temprano. Los editores son gente como todo el mundo. Tienen familia y pasan las noches con sus hijos. Y cuando organizan una cena, resulta mucho más elegante hacerla en casa, le había explicado el señor Correia.

Sobre la mesa del salón, Myriam había dejado preparadas sus cosas del día siguiente. Se inclinó hacia ella para darle un beso y leyó por encima de su hombro. Era el principio de un cuento africano: «La mamá de M'Toto viste una larga túnica azul. Va a lavar la ropa al río con M'Toto. M'Toto ve un cocodrilo en el río y avisa a su mamá». Al lado, un problema de matemáticas para el último curso de infantil: «Buenos días, me llamo Mobutu. Esta mañana he comprado en el mercado ricas frutas: mangos, ñames, guayabas. Las he metido todas en una cesta. ¿Me quieres ayudar a clasificarlas para hacer sa¬brosas mermeladas?».

—¿Preparas un tema sobre África? —le preguntó Lorant.

Ella afirmó con la cabeza, concentrada.

—Les sensibilizo respecto a otras culturas. Con el interculturalismo que nos rodea, hay que empezar pronto. Quiero que se abran al mundo.

Lleno de amor, Lorant sonrió y luego se dirigió hacia la cocina.

—¿Te preparo un té?

—Gracias, ya he tomado uno.

Volvió y se sentó junto a ella delante de la mesa baja, en donde descansaba el último Géo Magazine. Con el dorso de una mano le acarició la mejilla. Los labios de la joven se abrieron en una cansada sonrisa. Fue al cuarto de baño y dejó que el agua caliente le corriera por encima. Por su¬puesto que su vida no era demasiado apasionante. Para él, muy a menudo, el día no empezaba hasta el momento en que encontraba a Myriam preparando las tareas de la si¬guien¬te jornada, leyendo o ante un documental que de nuevo le despertaría el deseo de viajar. Birmania, Gua¬temala, el Caribe. Él se lo había prometido. Sólo hacía falta un poco de pasta; por el momento, lo que tenía no llegaba más que para invitarla a una semana con pensión completa en Baleares. Mientras escuchaba France Inter se puso una camiseta limpia. En Irak, los terroristas habían impuesto una nueva moda: para recoger subvenciones del aparato económico de Al Qaeda, se grababan mientras realizaban una operación y enviaban la «maqueta», igual que hace cualquier grupo de rock que empieza con las discográficas. Francia estaba más tranquila: un bollicao de trece años acababa de descolgarse con un disco de platino. Era abril.

Cuando salió, ella se había metido en la cama.

—¿Estás bien, Myriam? —le preguntó a la vez que le acariciaba el pelo. Ella le miró a los ojos con atención.

—Hoy he vuelto a hablar con la directora en el comedor. ¿Sabes?, la que vivió en Senegal

Saber, lo sabía.

—... Me ha dicho que si quisiera sería factible. Parece que a menudo se publican ofertas en el BOE. —En calzoncillos, Lorant se deslizó entre las sábanas. Myriam, todavía sentada, con una novela en las manos y un almohadón en los riñones, seguía—: Sería fantástico, ¿no?

Lorant levantó la mirada.

—¿Qué haríamos allí?

Myriam se tumbó cerca de él y le observó sonriente, con los ojos centelleantes de excitación.

—Daríamos un vuelco a nuestra rutina, descubri-ríamos cosas nuevas. ¡Cambiaríamos de vida!

«Cambiar de vida: ¿qué le pasa a todo el mundo con eso?», rabió Lorant. Picado, le echó en cara:

—¿Y yo qué, me has tenido en cuenta en toda esta historia? ¿Qué haría yo allí?

Myriam se enroscó en él, con la cabeza ondulada apoyada en el delgado torso de su chico.

—Habrá algún restaurante que te contrate, ¿no crees? Quizá no sea portugués, pero eso no es demasiado importante, ¿no?

Lorant se incorporó de un brinco. Seguro que ella había dicho eso sin ninguna mala intención, lo que no impedía que él se sintiera herido.

—¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que no puedo hacer ninguna otra cosa? ¿Que estoy condenado a ser camarero el resto de mi vida?

Por su parte, Myriam se incorporó presa del pánico. Ella se sentía tan feliz al confiarle sus sueños, la posibilidad de realizarlos, su voluntad de incluirle en ellos

—¡No te enfades! Sólo lo decía para tranquilizarte. Si quisieras, ni tendrías necesidad de trabajar. La señora Carpentier me dijo que ganaría más del doble de mi sueldo, y además exento de impuestos. Por otro lado, en África la vida es muy barata. No te enfades, mi amor

Él se tumbó de nuevo, apagó la lámpara de la mesilla y se giró hacia la pared. Y luego, de pronto muy angustiado, cambió de lado y se apretó mucho contra ella. Myriam lo estrechó entre sus brazos.

—¿Myriam, te gusta mi vida? —le preguntó con timidez.

Ella rió a carcajadas y contestó:

—Estás muy raro ¡Por supuesto que me gusta tu vida!

—Pero tal vez quisieras que hiciera otra cosa, ¿no?

Ella rió cada vez más y respondió con toda la ternura de la que era capaz:

—Pues claro que no. Vamos, duerme. Adoro tu vida, mi amor. ¿Y sabes por qué?, porque yo estoy dentro de ella.

El granescritor

—¿Cómo está usted, Axel?

—Como de costumbre, señor Mérignac, atento. ¿Y usted?

En traje de baño morado, ceñido a la cintura por dos cordones decorados con una gran borla de oro, el granescritor miraba al monitor de natación con simpatía. Después de sus copiosos almuerzos germanopratins*, al granescritor le gustaba eliminar los excesos de lípidos en el agua clorada de la piscina Drigny. Él había conocido la época dorada de Deligny, una mítica piscina posada como un nenúfar sobre las aguas del Sena en donde, con sus amigos estetas, ligaba con adorables efebos mientras se bronceaba el torso bajo los rayos del sol cuando el verano empezaba a dejar ver su rostro. Pero tras su penosa debacle, en 1989, se había rebajado a la de Drigny. A dos pasos de su casa, aquella piscina situada en un subsuelo también ocultaba tesoros humanos para aquel experto en belleza. Y entre ellos, la riqueza muscular del delicioso Axel, de quien le gustaban sus abdominales esculpidos, el cráneo casi rapado, la piel bronceada y las facciones mediterráneas. Le recordaba al golfillo de Ostia que le había iniciado en el amor viril, hacía ya cuatro décadas, cuando era un brillante becado en la Villa Médicis y meditaba frente al mar con Petroleo, de Passolini, en el bolsillo de la sahariana y la pipa entre los labios. Aquello sucedió en un solar vacío. Fue un momento inolvidable que recordaba con una sonrisa melancólica. Quedaban muy lejos los escándalos de su juventud, el baile que se marcó en tutú la velada que ganó el Goncourt, los cócteles de whisky con maxitón —las anfetas de la época— para mantenerse en pie las largas noches que pasaba escribiendo... Quedaban muy lejos, pero así era el juego. Y, además, no tenía de qué quejarse, pues vivía desde hacía cinco años un amor perfecto con un pintor de iconos llegado de Ucrania diez años más joven que él. Por lo tanto, su contemplación de Axel era puramente platónica. Una mirada de esteta, como se dice vulgarmente.

Igual que todas las tardes, un taxi le dejó en su querida piscina. A las cuatro menos cuarto en punto. Allí estaría una hora, el tiempo de hacer cuarenta largos. Un kilómetro ejecutado al derecho y al revés, a braza y a espalda, mientras Axel vigilaba, como siempre, los peligros de la vida acuática ciudadana.

En Voici, el joven descubrió otra vez un artículo sobre ella: «Félicia busca su media naranja». Se la veía dentro de su despacho, en el corazón del edificio de la todopoderosa productora a la que enriquecía un prime time tras otro. Su bello rostro apoyado en las manos, concentrada —¿soñadora?—, buscando en lo más profundo de su imaginación un nuevo y revolucionario concepto audiovisual. La frase destacada decía: «Demasiado ocupada para encontrar un alma gemela, Félicia vende la suya a la tele». Esos cerdos... Lo que Axel habría dado por estar detrás de ella, con su cálida mano protectora apoyada sobre su hombro, estimulando la fuerza cerebral de la joven, de la que tan a menudo se echaba mano. Tras el éxito de Salto a la fama, que había pulverizado la cuarta entrega de Operación triunfo (en aquel programa, los concursantes no se convertían sólo en cantantes, podían salir de allí siendo actores, managers o presentadores), Félicia era una presa para los paparazzi de cualquier pelaje, excitados como hienas ante la idea de cazar con el objetivo de sus máquinas, de zoom obscenamente panorámico, la imagen de cualquier macho agarrando por la cintura a la despiadada productora, la gallina de los huevos de oro de los índices de audiencia, la golden woman del veinticinco por ciento de cuota de pantalla. En vano. «Recomiendo la abstinencia», contestaba la joven a los entrometidos gacetilleros, eso cuando no soltaba su poética frase, aunque con ojos severos: «Mi corazón está encadenado a mi bienamada cadena». Con una madre reportera y un padre creativo de publicidad, en consecuencia ambos muy ocupados, había tenido una infancia falta de amor. «No me gusta la infancia —se justificaba— porque no se puede tomar decisiones en solitario.» Axel comprendía su pudor. Él tampoco había vivido con sus padres, estúpidamente asesinados por un conductor de mierda la noche de su quinto aniversario de boda. Él tenía tres años, y debía a mami Ivonne la suerte de no haber acabado en un orfanato. Eso sí, de cariño, nada. Se recuperó y silbó a un pesado que nadaba a braza en la calle de crawl. Igual que él, Félicia sufría. Sencillamente habría querido que sus padres estuvieran orgullosos de ella. Lo mismo que él cuando, con catorce años, había alcanzado la tercera posición en cien metros estilo libre en el campeonato de Seine-et-Marne. Y luego nada más. Esperanzas frustradas. Deporte y estudios, es decir, mucho deporte y pocos estudios, por eso había acabado como un miserable monitor. Un fracaso en el que pensaba todos los días subido a sus chancletas.

Ante él, el granescritor abordaba con su majestuoso estilo espalda el vigésimo octavo largo. A su lado, un ejecutivo grandullón, el director del banco de la esquina de la calle, el señor Jean-André Paul (bañador azul marino). Fuera de la piscina, Olivier Besancenot, el cartero revolucionario (pantalón corto ceñido, negro con listas blancas), hacía estiramientos en las espalderas clavadas sobre la pared de hormigón, pintada de un color azul océano y por la que desfilaba una manada de mamíferos marinos de grandiosa naturaleza, delfines, morsas y cachalotes Allí, en la parte más honda y en la menos profunda de la piscina, había gente importante, y de toda clase, rozando con sus extremidades de músculos tensos por el esfuerzo los músculos tensos por el esfuerzo de otros seres humanos como ellos, de menor importancia social que ellos, pero a los que pedían disculpas con una sonrisa. Su piscina era el símbolo de que todos estamos hechos del mismo barro, de que el pececillo puede mirar de tú a tú al pez gordo, intercambiar con él sus verrugas en las duchas, los miasmas en el agua hiperclorada, comulgar con el mismo placer del esfuerzo cumplido, del nerviosismo vencido. Un maravilloso caldo de cultivo, ¡la democracia en el agua! Entonces, ¿qué tendría él que temer?, concluyó Axel triunfalmente. Nada. Él era igual que ella, quería triunfar para que sus padres lo observaran, sonriendo, desde lo alto de su mirador del más allá. Pronto estaría junto a los grandes

—Axel, ¿está usted soñando?

El granescritor, chorreando, le miraba mientras escurría con sus dedos de hombre de letras, finos y raciales, las borlas de su traje de baño. Axel le sonrió.

—Espero el relevo, señor Mérignac, hoy le toca el turno de noche a Florence. Ya no tardará.

—Bueno, pues le invito a tomar algo enfrente, ¿le apetece? Sólo tengo que cambiarme en los vestuarios.

Axel aceptó, ¡cómo no! Era inédito, mejor, inaudito (no sabía qué diferencia había entre esos dos adjetivos; luego, si se atrevía, no dejaría de preguntar al escritor): la mayor gloria de la literatura francesa, el académico Mérignac, le honraba con un mano a mano. Seguro que aquello era un presagio.

—Es verdad que los significados se acercan —comentó el escritor mientras revolvía su té moro—, pero el origen no es ni remotamente el mismo. «Inaudito» es lo que nunca se ha oído, del verbo audire, que quiere decir 'oír'. «Inédito» es más fácil, etimológicamente es aquello que nunca se ha «editado», por lo tanto, que no se conoce. Se hablará de un texto inédito, o de un modo de triunfar inédito ¿Lo entiende?

Un texto inédito, un modo de triunfar inédito. Axel lo entendía, por supuesto. Al principio, apenas se atrevía a tocar su vaso de té moro. Había pedido lo mismo que el escritor, estúpidamente paralizado a la hora de elegir. El camarero del Aquárium había saludado al gran hombre con respeto.

—Ayer le vi en el programa de Fogiel. Estuvo bien que le bajara los humos a esa pretenciosa actriz de tres al cuarto.

El escritor le dio las gracias haciendo un gesto con la mano.

—Me divertí mucho —le soltó con un guiño a Axel—. Es lo único que hay que pedir a la tele. Además de que favorezca la venta de alguno de mis libros, naturalmente.

Axel se evadió con el pensamiento. No había visto a Fogiel. En cambio, tumbado en la cama, con el mando injertado en la mano, había aguantado hasta el final, algo que le dejaba atónito cada vez que sucedía, las insoportables escenas de Salto a la fama. Por ella, por Félicia, cuyos ojos zafiro brillaban de un modo fulgurante sobre la pantalla de plasma, a la izquierda del plató, donde se exhibían sus protegidos de la Academia. Había felicitado a uno de ellos, a su pupilo Jean-Manuel, un surfista del suroeste del que había afirmado que era «demasiado encantador, demasiado simpático». A Axel se le había revuelto el estómago. Semejante payaso

—¿Axel, tiene algún proyecto? —le preguntó de modo inesperado el escritor.

El joven, sorprendido en otro planeta, le pidió que repitiera lo que había dicho.

—Le preguntaba si tenía algún proyecto. Desde que le conozco me tiene intrigado. Le veo vigilar la piscina con los ojos tan tristes y al mismo tiempo tan vivos, que me decía a mí mismo: este guapo e inte-ligente joven, completamente distinto a sus compañeros, por fuerza debe llevar una doble vida. ¿Tengo razón?

Axel se sonrojó bajo la barba de tres días, se refrescó con un trago de té —después de todo, no estaba mal aquel gusto a almendra— y, de pronto orgulloso, miró al escritor. Declaró que sí, que tenía planes, por supuesto, pero llevaban su tiempo y para concretarlos había que tener paciencia.

—Si no es indiscreción, ¿en qué consisten?

Axel se aturulló y respondió que por el momento prefería no hablar de ello. El escritor se dio cuenta de que se sentía incómodo y lo respetó. Concluyó:

—En cualquier caso, si puedo echarle una mano, no lo dude, Axel. —Por un instante, el joven se sumergió en una ola de felicidad. Por su parte, creyó correcto preguntar al gran hombre en qué estaba trabajando en esos momentos—. ¡Bah!, en una nueva trilogía para la editorial Gallimard. Algo rutinario.

Le contó a Axel que al día siguiente se marchaba a Capri para participar en un coloquio sobre Malaparte. Axel, aunque nunca había oído ese nombre, movió la cabeza con admiración.

—¿Le conoce? —preguntó el escritor.

—De nombre —respondió el otro.

Luego, el escritor mencionó la piscina, la veía como una microsociedad tremendamente interesante en donde, al final, se reproducían las mismas jerarquías, los mismos sentimientos, la misma «entropía», añadió, que en la sociedad en general.

—En su observatorio seguro que no se aburre, debería escribir —sugirió. Axel, muy halagado, respondió que no tenía talento. A lo que el escritor objetó que muchos literatos actuales carecían de escrúpulos, machacando repetidamente opúsculos sobre lo imposible de su felicidad—. Tan poco enérgicos, tan poco originales... —puntualizó el escritor antes de pedir a Axel que le excusara. Tenía que dejarle para acudir a una cena con sus colegas en la Coupole—. Si le apetece, una noche le llevaré. No sabe lo que me aburro allí, pero quizá a usted le resulte divertido ver lo que pueden llegar a contarse esos viejos respetables, y lo normales y corrientes que son en el fondo.

Axel le devoró con una mirada de agradecimiento. ¿Así que él era menos banal que los académicos? Qué gran hombre. Observó cómo se adentraba en un taxi y respondió orgulloso al saludo con la mano que le dirigió el viejo.

Volvió a casa con el corazón ligero, pero cuando acabó su cena de soltero empezó a comerse el coco. Habría dado tanto por aquella rutina... Programas de televisión, cenas, viajes a Italia, y como prima, la imagen de un padrino cultural respetado. Su situación sólo le pareció más horrorosa todavía. Más vergonzosa. De un modo imperativo tenía que volver a hablar de aquello con Lorant. Como siempre, no consiguió dormirse, y tuvo que encender la televisión para dejar que el cansancio le llevara aspirado por el ballet de imágenes luminosas.

*

No tenía ningún motivo. Lorant la encontraba rara. Para empezar, el tema de África se eternizaba hasta el punto de convertirse en un «proyecto». Sin embargo, había otras culturas en el mundo. ¿El «proyecto»? Una comedia musical africana. Con ese otro, el que tocaba el yembé. «Lector», así es como se llamaba. Dos veces por semana iba a su clase, con sus instrumentos de percusión en piel de cebú, y todos los pequeños batían palmas a su alrededor siguiendo el ritmo. Ella le enseñó el vídeo de la última clase que habían grabado. Los pequeños, satisfechos, ella, también, y allí estaba el otro, con los brazos desnudos dentro de su folclórico traje lleno de colores, sin siquiera treinta años y ya bien jodido, mirándola con ojos enamorados mientras llenaba la clase del ambiente de la selva. Ella había intentado tranquilizarle. «Sólo es Désiré, el lector.»

No tenía ningún motivo. Al principio había estado celoso, luego preocupado. ¿Y si él no fuera lo suficientemente exótico para ella? ¿Si no fuera bastante «étnico», ni original, con esa vida de camarero dedicada a las bandejas de bacalao? Ver a los elegantes editores también le había destruido. Encorbatados, trajeados, con la raya bien hecha, rodeados de chicas bonitas o de jovencitos con la camisa abierta, americana de terciopelo, cuidado peinado, sonrientes, irritantes. Había advertido al señor Correia que ese día tenía que volver más pronto a casa porque su novia no se encontraba bien. En realidad quería observarla. La víspera y la antevíspera ella se había acostado sin esperarle. Lorant tenía miedo, sospechaba de todo. Había vuelto a casa con el puño crispado sobre el acelerador a través de las grandes avenidas erizadas de farolas. La noche guardaba todavía poesías intactas. Las ruedas de la scooter se tragaban el asfalto. Pasaba por delante de escaparates abastecidos, de terrazas pobladas de bebedores, de chicas bonitas con tacones que humedecían sus labios acidulados en vasos muy finos, de tipos que murmuraban con el móvil en la oreja. Millones de individuos como él, como ella. Salvo que a él sólo le importaba uno de esos individuos, y ya no estaba completamente seguro de que pasase lo mismo a la inversa. Bajo el casco se agitaban sus confusos pensamientos, hacían eslalon, como el manillar de su dos ruedas, entre los vendedores de crack y los policías de Sarkoy. La rutina de Stalingrad.

Luces apagadas en el salón. A las once de la noche. Demasiado temprano para el toque de queda. Ella, acurrucada entre las sábanas. Él se acerca, la mira con emoción y se le encoge el corazón. ¿Por qué no le espera? Se desviste limitando al máximo sus movimientos, en un intento de hacer el menor ruido posible; se desliza junto a ella y pliega su cuerpo en una Z para coincidir con el de ella. Se encaja contra sus caderas, se aventura hacia su pecho y sus glúteos, busca tranquilizarse, un gemido de bienvenida Ella gime pero se arropa más, se gira hacia el otro lado. Él se pone boca arriba con los ojos abiertos como platos mirando al techo decorado con pequeñas constelaciones fluorescentes. Él mismo las ha pegado. La Osa Mayor y Casiopea, Escorpio. Piensa en el que toca el yembé. Adivina que a ella, en comparación con ese gran diablo negro, en trance, devorado por sus percusiones, él, Lorant, le parece insulso, seguro. Mañana llamará a Axel.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.