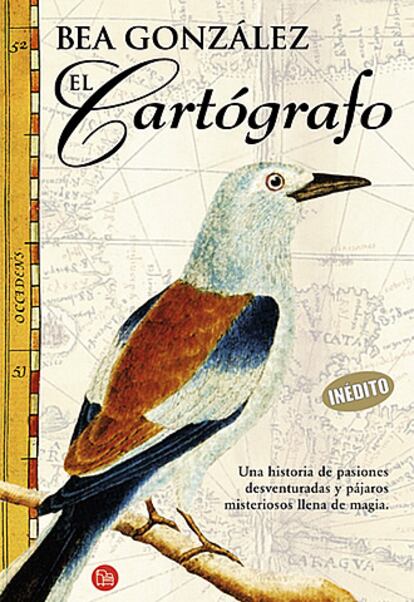

El cartógrafo

Una novela de Bea González acerca de un joven inquieto y amante de los pájaros, que abandona su Sevilla natal y se embarca rumbo a México como asistente de un famoso naturalista norteamericano.

ACTO PRIMERO. Cartógrafo

Acto primero

Obertura

La historia comienza en un país de érase una vez, en una llanura remota, lejos del lugar al que llamamos hogar. Comienza con una voz soñadora, unos ojos cerrados y un vaso de leche caliente para mitigar los rigores de una noche muy fría.

Al fondo suenan las primeras notas, preludio destinado a atraer nuestra atención.

¿Qué será esta noche, una seguiriya, quizás?

—No, algo más animado —dice ella—, algo incontenible, exultante de júbilo.

Se detiene a pensar.

—¡Ah, sí, ya lo tengo, niños! ¡Una bulería cantada por la incomparable Lola Flores, todo pasión, todo coraje, una voz que aplaca al viento!

Empieza...

En una ciudad situada en el corazón de La Mancha, la tierra de Don Quijote y de sus molinos, de las tardes eternas y las noches silenciosas, vivía desde hacía siglos la familia Clemente. Su destino estaba inexorablemente unido al de una planta, el Crocus sativus, de cuyo estigma, una vez seco, se obtiene el azafrán, la especia más valiosa del mundo. Lo que tal vez no sepan ustedes es que hacen falta ciento sesenta mil flores para producir tan sólo un kilo de esta joya culinaria. Cuando Mónica Clemente abandonó La Mancha por las callejas de Sevilla, llevaba en los labios el sabor indeleble del azafrán. Despuntaban con más intensidad que cualquier otra evocación bucólica de su niñez los recuerdos impregnados del sabor de las sopas de azafrán, de los guisos sazonados con este polvo dorado y, sobre todo, de las exquisitas paellas de su tía Bautista, que siempre sabía instintivamente qué cantidad exacta debía echarse en la olla, en la que se mezclaban y se guisaban el pollo, el chorizo y otros trece ingredientes

Ah, aquí llegaban los primeros compases de la historia preferida de nuestra abuela, la que narraba una y otra vez porque contenía los elementos más hermosos: amor prohibido, sufrimiento insoportable, un país perdido y otro encontrado, y momentos de gran trascendencia. Era la historia que nos contaba más a menudo porque era real, porque estaba llena de alegría y también de tristeza, y la poesía, alegaba la abuela, residía sobre todo en la desdicha, en todas las lágrimas derramadas por las penas y las pérdidas que inflige la vida.

En un inglés marcado por un fuerte acento y plagado de palabras españolas («Porque el español», insistía la abuela, «no es sólo la lengua del amor, oigan bien, sino la lengua de la vida misma»), la abuela nos transportaba a un mundo en el que era muy fácil perder la noción del tiempo. Sus palabras daban vida a las calles de la Sevilla decimonónica. Veíamos a las señoritas de larga melena negra y peinetas de concha coquetear con los hombres por las ventanas abiertas; escuchábamos los gritos de los aguadores, el rítmico golpear de las escobas a medida que avanzaban los barrenderos por las callejas; aspirábamos la fragancia de los naranjos y del jazmín e incluso el áspero aroma de los olivares, que, aunque a kilómetros de distancia, dejaban en el aire un rastro casi imperceptible. Sentíamos el taconeo de los bailaores flamencos muy dentro del pecho, como si fueran los latidos del corazón. Saboreábamos el azafrán de las famosas paellas y los guisos de la tía Bautista.

Cuando terminaba de describirnos Sevilla, nos transportaba a través del océano, nos hacía cruzar el mar embravecido («Porque ésta es una historia sin fronteras», aducía la abuela, «una historia que, aunque se desarrolle en un tiempo y en un lugar, es capaz de trascender ambos»). De repente nos encontrábamos en México, sofocados por el asfixiante calor de Yucatán, comiendo tortillas recién hechas y servidas en calabazas huecas mientras escudriñábamos el cielo para admirar las magníficas aves de la zona.

La abuela nos invitaba con pericia a explorar territorios desconocidos, a pasar de un siglo a otro, de las vivas descripciones de un baile de máscaras a paisajes que nunca habíamos visto, pero de los que podríamos describir hasta el rincón más recóndito. Era un terreno a menudo pedregoso compuesto de recetas, seguiriyas, soleares, tonás, de la poesía de Antonio Machado, de las cavilaciones filosóficas de Ortega y Gasset.

—¡Todo un mundo, niños, todo un mundo! —exclamaba.

Nosotros mostrábamos nuestra conformidad asintiendo con la cabeza, sentados, todos juntos, en el suelo del sótano mientras nos deleitábamos comiendo galletas importadas de los lejanos conventos de Carmelitas del sur de España.

Ahora no queda más que el recuerdo de su voz, que se escapa de la habitación vacía. Allí siguen esparcidos, como siempre, sus libros y legajos, en los que todavía anidan los espíritus.

—Vamos —nos apremia desde la tumba—. Olviden el caos que han dejado atrás y continúen con la historia.

Porque las únicas cosas que se dejan atrás, le oímos decir, son las cosas que nos obsesionan, que dan sentido a nuestra vida, que nos proporcionan la energía para levantarnos cada mañana y mantenernos alerta en los días tediosos y en las noches perpetuas. Sin duda, estamos hechos para contar historias, para relatar los sucesos que hacen la vida soportable. Cuando todo haya llegado a su fin, sólo quedará esto, un susurro, una nota prolongada, el relato que sobrevivirá a nuestras insignificantes vidas hasta que haya desaparecido la generación postrera.

Recordando estas enseñanzas nos sentamos para volver a contar la historia con la ayuda del objeto de la utilería teatral más preciado de la abuela: un mapa de cien años de antigüedad. Bajo las líneas de longitud y latitud yace el océano azul intenso, que se vuelve rojizo donde el agua y la tierra se tocan. A cada lado se erigen los dos continentes: el viejo y el nuevo, el pasado y el presente, el principio y el fin. También hay una fotografía en blanco y negro del autor del mapa, un tal Diego Clemente, el tenor que protagoniza esta historia. El paso del tiempo ha amarilleado la imagen e imprime un tono ictérico al rostro de Diego, como si éste sufriera una de las innumerables enfermedades tan frecuentes en los trópicos, donde interpretó las últimas escenas de su vida. Sin embargo, es apuesto, de eso no hay duda: tiene ojos grandes, un porte refinado, y no hay rastro de las excesivas proporciones de contorno que suelen caracterizar a los portadores de una voz privilegiada y que otorgan cierta comicidad al personaje que éstos interpretan.

Volvemos a centrar nuestra atención en el mapa. Es un bello ejemplar de pergamino, en el que se han dibujado minuciosamente montañas, ríos, océanos y un sinfín de símbolos que esperan a ser transformados en música por nuestras mentes febriles e inquietas. En los bordes del mapa aparecen las deslumbrantes aves que atrajeron a Diego a través del océano y que lo acompañaron hasta el mismo momento de su muerte. Pronunciábamos con asombrosa facilidad los nombres de aquellos pájaros cuando éramos niños y nos resultaban tan familiares como las seguiriyas, las arias y las soleás que sonaban en el viejo gramófono de nuestros abuelos, con sus enormes botones y su pesada tapa de madera. En aquella época nos turnábamos para nombrar los pájaros uno por uno: un perico pechisucio al oeste, un momoto cejiturquesa al norte, un tocolito común al este y un trogón violáceo al sur.

Aun siendo niños podíamos ver algo más en el mapa: estaba cargado de secretos; había una mancha oscura bajo los tonos rosados y amarillos; los océanos estaban turbios y las sombras se cernían sobre la tierra.

Nos ha llevado casi veinte años reconstruir la historia, con todos sus altibajos, con las partes buenas y las malas. Nos ha llevado todo ese tiempo desentrañar los misterios, colmar las lagunas que había dejado nuestra abuela, los retazos que alteraban el tempo de la música, para dejar que un tono quejumbroso se abriese paso entre las partituras.

Al fondo oímos los apremios de la abuela desde la tumba.

—Vamos —nos anima con sus familiares modos impacientes.

Sonreímos, al recordar, y juntos comenzamos a trazar el camino sobre el mapa: desde las aguas amarillas del río Guadalquivir en Sevilla hasta la ciudad de Mérida, joya de alabastro. Y viajamos alegremente por las latitudes musicales de nuestra infancia como si la abuela estuviese otra vez aquí, a nuestro lado.

Escena primera

Mientras caminamos por suelo sagrado

Como siempre, es mejor empezar por el mapa.

En otros tiempos, siglos atrás, los mapas eran objetos hermosos, testimonios de las cumbres que escalaban los sueños de los hombres, y no de la prosaica realidad de las cosas. Los dibujantes de mapas no eran meros artesanos, sino artistas empeñados en crear universos en los que lo mágico y lo mítico cobraban vida. Colocaban en los bordes de los mapas criaturas fantásticas que custodiaban las entradas del cielo y del infierno. El mundo era un lugar más misterioso y todo se dibujaba, se imaginaba, se nombraba con más belleza. En Europa, el hombre miraba con desasosiego hacia el oeste ante el temor de ahogarse en el mar desconocido, el mare ignotum. Al este se extendía el Edén, con sus promesas de eterna inocencia.

En el siglo xvi, Felipe II, gran devoto y temeroso de Dios, obsesionado por el oro que pudiera probar tal amor piadoso, ordenó a los cartógrafos reales que trazasen un mapa de su reino. Tornad lo invisible en visible, les conminó, y haced saber a toda Europa quién reina en el Nuevo Mundo. Murió pocos años después, pero los cartógrafos, mediante grabados y planchas de madera, continuaron dando forma a territorios, recorriendo los lugares que pretendían materializar mediante cadenas de agrimensor, goniómetros de madera, brújulas y una gran dosis de imaginación, pues para que la tierra quede plasmada en un mapa ha de arraigar primero en los sueños.

El mapa de Diego Clemente ha de leerse con atención, de este a oeste, de derecha a izquierda, empezando en las coordenadas 5º 59' oeste, 37º 23' norte (el punto rojo que marcó su nacimiento en Sevilla) para acabar en 89º 39' oeste, 20º 58' norte, en Mérida, la ciudad en la que descansa para siempre.

Es un mapa muy bello, y su belleza se intensifica cuando se descubren los pesares que debió de atravesar su autor para dejar este legado final de símbolos, líneas y cuadrículas. Un hombre debería esperar hasta que se acerca la muerte para intentar esbozar las conclusiones sobre el sentido de la vida. Eso dijiste en una ocasión, abuela, y no podemos evitar preguntarnos si Diego tuvo la oportunidad de revisar su obra, de reflexionar por última vez sobre su viaje vital, desde sus inicios en Sevilla hasta el último día de su vida en una hacienda mexicana al otro lado del océano.

Al igual que Colón, que creía firmemente que el Nuevo Mundo contenía islas misteriosas llenas de magníficos jardines y manzanas de oro, la mente de Diego reservaba un lugar para lo imaginario, tenía una especial predisposición a inventar reinos mágicos, a imaginar la perfección, a aferrarse a los bordes de la mortalidad, en un intento de acotar con su pluma el misterio de la existencia, de mantener alejada a la muerte y, más aún, a la extinción misma. Nos detenemos un instante a recordar a los que han desaparecido para siempre del cielo (el periquito de Carolina, la paloma migratoria, el pato del labrador) y lamentamos, oh, cómo lamentamos la ausencia de soñadores como Diego, que osaron enfrentarse a las multitudes, a las creencias e incredulidades de su época.

Pero empiezan ya a atenuarse las luces y cada vez es más difícil distinguir las palabras del programa. Se hace silencio entre el público, la expectación aumenta hasta que llega a su punto álgido: el momento en el que desciende la batuta y suenan las primeras notas. Se levanta lentamente el telón y nos encontramos ante las bellísimas calles de la Sevilla decimonónica. Imaginen una ciudad inundada por la fragancia de las flores de azahar en primavera, del jazmín en otoño. Imaginen a las mujeres, con sus largas melenas de azabache cubiertas por mantillas de encaje, negras o blancas dependiendo de la ocasión, y sus vestidos de fiesta adornados con colas, lazos, volantes y lunares. A lo lejos, el sonido de una guitarra se escapa por una ventana entreabierta. Es una canción de amor y muerte, pues cualquier español les dirá que todo amor que se precie ha de conocer un final trágico. Imaginen el taconeo del bailaor flamenco, brazos entrelazados, música que se evapora porque las notas no se someten a transcripción alguna y la danza se desvanece para siempre cuando se agota por completo la pasión del bailaor. Imaginen por último el calor, lánguido, sofocante, insoportable, que invita a refugiarse durante las primeras horas de la tarde tras los postigos cerrados y a dormir una siesta, esas dos horas de merecido descanso.

Dentro de la catedral, un hombre alto y flaco de nariz prominente se acerca apresuradamente hacia la puerta principal. Va vestido de negro y sus ojos ardientes miran fijamente a un horizonte lejano, mientras su mente vaga entre inciertos pensamientos. ¿Lo ven? Es Emilio García, el hombre que acabará casándose con Mónica Clemente. Por ahora todavía es seminarista, si bien terminará su vida como humilde librero en Sevilla.

Parte del buen nombre que adquirió Emilio en la última etapa de su vida se debió a su considerable dominio del inglés. Fueron estos conocimientos los que también le brindaron la oportunidad de encontrarse con Mónica Clemente en la grandiosa catedral. Allí decía Mónica sus oraciones diarias y allí pasaba Emilio las mañanas guiando a los turistas ingleses que, todavía escasos, empezaban a llegar a Andalucía por aquella época.

El joven, vestido de oscuro, de piel cetrina, ojos grandes de mirada intensa coronados por un mechón rebelde de pelo, semejaba casi un cadáver hasta que comenzaba a hablar. Entonces parecía inflamarse, como si repentinamente lo hubiese penetrado una chispa que le otorgase el don de la vida.

—Venga, venga —insta a los turistas, ordenadamente reunidos junto a la Puerta de la Asunción—. Dentro nos esperan cuadros de Murillo, Valdés Leal, Jordaens y Zurbarán —añade con entusiasmo—. Pero eso no es todo, señores: capillas decoradas con amatistas y esmeraldas, oro en abundancia, las piedras preciosas del cardenal Mendoza y piezas de plata como no han visto jamás.

Acto seguido los animaba a entrar con un gesto, como si en el interior del edificio estuviesen las mismísimas llaves del cielo. El entusiasmo de su voz se intensificaba con cada paso hasta alcanzar su punto álgido, del que se resistía a descender.

—Fíjense, señores, en la techumbre, obra del maestro Borja —señalaba en primer lugar—. Una hermosura, ¿verdad? Un regalo para la vista.

—Sin duda, sin duda —respondían los turistas, con los cuellos torpemente estirados hacia arriba para poder contemplarla bien.

Sus esfuerzos se veían interrumpidos de manera abrupta por Emilio, que ya había pasado a cuestiones más importantes.

—Ante ustedes, la escultura de Santa Verónica, del maestro Cornejo. Sí, es magnífica. No tengo palabras que hagan justicia a estas obras de arte. Sublimes, excelsas. Señores, cuando menos tendrán que admitir que estas maravillas nos dejan anonadados.

—Desde luego —corroboraban los ingleses, haciendo gestos con la cabeza, con las cejas arqueadas de asombro, mientras el joven guía reanudaba con decisión y cierta brusquedad el recorrido.

Emilio, que a todas luces parecía ajeno a quienes lo seguían dócilmente, continuaba señalando las maravillas de la catedral.

—A su derecha, la Virgen con Jesucristo, San Juan y María Magdalena, de Pedro Roldán. Y aquí, mi obra favorita. Fíjense en las magníficas estatuas y en las columnas corintias diseñadas por Juan de Arce. Portentoso, señores, un prodigio sin igual.

Los ingleses asentían. Ah sí, ah no, claro, sin duda alguna, decían, mientras caminaban obedientemente detrás del joven que avanzaba como si temiese que el gran edificio estuviera a punto desvanecerse en el aire y lo único que pudiesen hacer fuese admirarlo por última vez.

Más tarde, en la soledad de los minúsculos cuartos de las pensiones, los turistas no recordaban las ostentosas maravillas de la catedral, sino el entusiasmo del joven guía: su pasión, la rapidez de su paso, su facilidad para el inglés, que hablaba con tal ornamento y dramatismo que parecía, en cierto modo, una lengua completamente diferente.

Al atardecer, en la soledad de la oscura habitación del seminario, Emilio se enfrascaba en sus libros, intentando con todas sus fuerzas ahuyentar la alegría que invadía Sevilla. Los sonidos y los olores se colaban en su cuarto desde la calle, donde la gente jugaba, cantaba y declaraba su amor. Ahí fuera están los sonidos de la vida, se decía Emilio. Este pensamiento lo sumía en la más profunda desesperación al observar la cama estrecha, las ventanas sucias, la cruz de latón colgada sobre el escritorio e incluso sus manos pálidas pasando las páginas de un libro a la tenue luz de una vela.

Aquella tarde, Emilio estaba leyendo las obras poéticas de Shelley. Se atascaba ante las palabras, pero estaba resuelto a comprenderlas, porque si algo amaba Emilio sobre todas las cosas era el sonido de la lengua inglesa.

El inglés, sí, parece extraño que un hombre que se ha educado hablando en la sonora lengua de Lope de Vega y Cervantes sienta una pasión tan fuerte por el idioma que con frecuencia ha calificado de galimatías enloquecedor, con sus incomprensibles reglas gramaticales y su pronunciación imposible. Sin embargo, Emilio estaba atrapado, había sido seducido por las palabras inglesas, por la cadencia de sus frases. Más aún que la lengua, a Emilio le entusiasmaban los escritores, sobre todo Sir Walter Scott, cuyas novelas veneraba el joven seminarista durante horas, diccionario en mano, o los románticos ingleses y sus efluvios embriagadores.

En el interior de la catedral (más que un edificio, una ciudad en toda regla, con su legión de más de cien sacerdotes y sacristanes, las idas y venidas de los labradores, turistas y monjas, las treinta misas oficiadas y las treinta por oficiar en honor de tal o cual conde, muerto y enterrado con todas las pompas de rigor, siete curas y la presencia de las más prominentes familias de Sevilla), Emilio paseaba por el suelo sagrado de las naves laterales, saboreando las palabras inglesas que se desprendían de sus labios, mientras lamentaba cada paso que lo acercaba a la unión con Dios.

Era su madre quien deseaba que se ordenase sacerdote.

—Fuiste concebido para tal fin —le dijo en una ocasión.

Había nacido mucho tiempo después que sus hermanos y poco antes de la muerte de su padre: otro signo, según su madre, de que Emilio estaba destinado a Dios, de que había venido a este mundo para asegurar el paso de su padre del purgatorio al cielo y para mitigar el sufrimiento de su madre, que constantemente advertía que su vida se apagaba, aunque los años pasaban y, a ojos de quienes la conocían, no parecía que su final estuviese cerca.

La madre de Emilio, una mujer diminuta de tono autoritario, se había aficionado en los últimos años a pasar gran parte de su tiempo libre en las iglesias de Sevilla. Este hábito la había convertido en una autoridad; no, como cabría esperar, en la arquitectura de estos bellos edificios, sino en el interminable repertorio de pecados de los muertos ilustres de la ciudad, por los cuales se oficiaban innumerables misas, se tañían las campanas y se rescataban las almas del purgatorio con las oraciones de los vivos.

Hoy se sacan ánimas, proclamaban las iglesias. Los turistas, que se asombraban de las peculiaridades españolas, pensaban que no había cosa más ridícula que la idea de que un hombre que todavía no estaba muerto pagase numerosas misas para asegurarse un lugar en las alturas.

—Totalmente primitivo —juzgaban los más críticos—. Estas costumbres son prueba irrefutable de que España ha quedado anclada en un siglo olvidado y de que, decididamente, no pertenece a Europa.

Para Remedios, la madre de Emilio, estas misas no eran prueba del barbarismo de sus compatriotas, sino de una verdad mucho más siniestra: sólo los ricos se aseguran un lugar en la corte celestial. Quienes, como ella, carecían de recursos, no tenían más remedio que recurrir a otras fórmulas para ascender a los cielos. Con este espíritu decidió entonces sacrificar a su hijo Emilio, pues no hay premio más grande, de eso estaba segura, que el que se reserva a las madres que traen hijos al mundo para consagrarlos a la palabra del Señor.

Emilio no deseaba dedicar su vida a Dios. En el mismo momento en que su madre le comunicó por vez primera cuáles eran sus deseos, cuando aún no había cumplido diez años, Emilio decidió que su destino en la vida sería escapar, retorciéndose y chillando si fuese necesario, de las opresivas zarpas de la Iglesia.

—No desesperes todavía —le decía su amigo Camilo años después, cuando Emilio se quejaba de su futuro como sacerdote en una ciudad que estaba hecha para la música, para la alegría, en fin, digámoslo sin rodeos, una ciudad hecha para el amor—. Recuerda, amigo mío —continuaba Camilo—, que en España sólo el clero come bien.

Para los fines de nuestra historia, la obstinación de Remedios resultaría providencial. Si no hubiese insistido en que su hijo vistiera los hábitos de sacerdote, Emilio nunca se habría encontrado con Mónica Clemente mientras ella rezaba con la cabeza inclinada, como todos los días, en el interior de la inmensa catedral. Mónica y Emilio, que habían nacido a cientos de kilómetros de distancia en una época en la que las personas vivían y morían apenas unos pasos más allá del lugar en el que habían llegado al mundo, nunca se habrían conocido. Y si no hubiera sido por una serie de circunstancias imprevistas, habría ocurrido de ese modo. Sin embargo, el destino les reservaba un camino diferente.

A pesar de tener los labios muy finos y la nariz un poquito alargada, Mónica Clemente había sido agraciada con un rostro dulce (una cara de ángel, diría Emilio). No obstante, pronto veremos que estaba hecha de una pasta más compleja que un ángel de halo dorado y alas de alabastro.

Cuando Emilio vio por primera vez a Mónica en el interior de la catedral, ella llevaba menos de un año viviendo en Sevilla. La ciudad no había tardado en hechizarla con sus tortuosas callejas y sus casas de estuco rosa, azul y amarillo. Era un escenario de ensueño: patios árabes y majestuosas fuentes que se vislumbraban a través de los portales abiertos, infinidad de rosas de colores intensos que colgaban de los balcones y naranjos y limoneros que perfumaban las calles. Ya entonces, Sevilla estaba considerada una de las verdaderas maravillas del mundo, inmortalizada en innumerables obras de teatro, poemas y óperas compuestas por las más brillantes mentes europeas del momento.

Para una muchacha de un pueblo aletargado de la región de La Mancha, Sevilla era una visión mágica, un sueño en el que se encontraba inmersa casi por accidente y por el que vagaba conteniendo la respiración. Temía que, de respirar profundamente, disolvería el sueño en un instante y volvería a quedar atrapada en el pueblo de su infancia.

¿Cómo había llegado hasta allí? A través de la desgracia, por supuesto, porque las oportunidades que cambian el destino y abren nuevos caminos no surgen de la felicidad, sino de los acontecimientos trágicos que nos hacen perder pie, nos abruman y desorientan. Caminante, canta el poeta a la derecha del escenario, no hay camino, se hace camino al andar.

Enviaron a Mónica Clemente a Sevilla, lejos de los campos de su amado Crocus sativus, tras el fallecimiento de su padre. Esa muerte marcó el inicio de un nuevo camino que habría de cambiar no sólo la dirección de su propia vida, sino también la de nuestro dibujante de mapas.

Sevilla era el hogar de don Ricardo Medina, el primo de la madre de Mónica, que en aquel momento necesitaba una gobernanta. Mónica no tenía unas aptitudes extraordinarias (bordaba, hacía ganchillo, tocaba una o dos melodías al piano) pero ejecutaba las tareas con una corrección técnica aceptable y con la falta de entusiasmo que se esperaba en aquella época de una señorita.

—Qué suerte tienes —le dijo su tía cuando le ofrecieron el puesto en casa de don Ricardo— al haber encontrado un salvador, aunque esté tan lejos de La Mancha.

Al decir esto, la tía hizo un mohín de disgusto y se detuvo a escrutar a Mónica con unos ojos que le comunicaban que no era digna de tal privilegio.

La propia Mónica se convenció de que no había sido la suerte la que trazó su camino hasta la gran ciudad, sino el destino, que es como una gran serpiente que se enrolla alrededor de su víctima y la arrastra sin piedad ni comedimiento. Intentar escapar al destino es tan inútil como tratar de contener un maremoto con la yema del dedo. El destino, y no la suerte, consideró oportuno liberarla de la existencia sombría que aguarda a muchas mujeres de su posición, una vida de reclusión en un convento o, todavía peor, en un matrimonio concertado precipitadamente con un viejo que posee bueyes y vastos terrenos, pero que está impregnado hasta los huesos del espíritu decadente que exhala su aliento como el vapor que surge de la tierra los días más tórridos del verano.

Sin embargo, enviaron a Mónica a Sevilla, a una ciudad rebosante de vida, repleta de posibilidades, más alejada de las silenciosas llanuras de La Mancha de lo que ella habría podido imaginar. Aunque estaba agradecida, a veces la ciudad la abrumaba, le parecía demasiado grande, demasiado penetrante su latido. En tales momentos se tapaba la nariz y convocaba el recuerdo reconfortante de los guisos sazonados con azafrán de la tía Bautista, en los que no faltaban los quince ingredientes, que se mezclaban y se hacían durante horas.

Así fue como Emilio y Mónica se encontraron por casualidad en una catedral erigida sobre una antigua mezquita, que alberga un espectacular retablo gótico en el que cuarenta y cinco escenas talladas relatan la vida de Cristo; una sala capitular, cubierta por una magnífica techumbre abovedada que se reflejaba en el mármol del suelo; cuadros de Murillo; relicarios y custodias de plata; y las llaves (sobre todo, aquellas llaves sobre las que se habían derramado lágrimas) que los musulmanes entregaron pesarosos al rey de Castilla, Fernando III, en el siglo xiii, después de verse irremediablemente obligados a rendir su amada ciudad al monarca castellano. Todos los días, Emilio se demoraba cuanto podía en aquel lugar, junto a la silueta postrada de Mónica Clemente, explicando a los turistas ingleses hasta el más mínimo detalle de la enorme catedral, tan sublime que sólo podía ser obra de insensatos, mientras miraba fijamente a la muchacha, que nunca dejaba de acudir, siempre a la misma hora y, por lo que parecía, siempre sola. Sin duda es española, pensaba él, porque se cubría la cabeza con una mantilla y no con una de esas cofias espantosas que tanto gustaban a los ingleses. Es cierto que últimamente las jóvenes de las mejores familias de Sevilla empezaban a sucumbir a tales modas: pamelas de Inglaterra, cretonas de Alsacia, miriñaques de París (que ellas llamaban malakofs). Emilio sabía que esta muchacha era una auténtica señorita española. Con los labios muy finos y la nariz un poquito alargada quizás, pero una señorita, a fin de cuentas, que se cubría con una mantilla y rezaba a la Virgen todos los días rosario en mano, «una mujer, cavilaba Emilio, que un día sería una espléndida esposa». En cuanto muriese la madre de éste («perdóname, Señor, pero que sea pronto», pensaba mientras contemplaba el techo de la catedral, del maestro Borja), cortejaría a una mujer como ésa.

Allí estaba ahora, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados.

—Bueno, señores —decía Emilio a su grupo, con los ojos clavados en el rostro de la joven—. Vamos a dar un último paseo por la catedral para contemplar sus joyas en todo su esplendor.

—¿Qué ha dicho? —preguntó a su mujer un hombre mayor, a quien el frenético recorrido de Emilio por la catedral lo había dejado exhausto—. No me digas que aún queda otra maldita vuelta —protestó furioso entre dientes.

Ah, los ingleses. ¿Por qué no admitirlo ahora? Entre sus más preciadas virtudes destacan sus modales exquisitos. Por eso, el pobre hombre dio vueltas y más vueltas por la catedral, tragándose las malditas «joyas» de la espléndida catedral, sin sospechar que el alto seminarista de nariz aguileña que los guiaba observaba a una joven entre todos los ires y venires.

Entretanto, Mónica Clemente, ajena a Emilio y a los ingleses que éste tenía a su cargo, continuaba rezando con la cabeza inclinada sobre el rosario. «¿Por quién rezaba?», se preguntaba Emilio con los ojos clavados en el rostro de ella. «¿Por su madre afligida y cercana a la muerte? Quizá por un hermano enfermo. Por Dios, que no sea por un pretendiente», discurría Emilio y, al pensar esto, tropezó de repente.

Mónica Clemente, agraciada con un rostro dulce, sí, pero con una lengua más avinagrada, como Emilio descubriría después, no rezaba por un padre, una madre o un hermano ni, a Dios gracias, por un pretendiente. Mónica Clemente rezaba, como todos los días, para que se le concediese su más anhelado deseo. ¿Y qué deseo era ése?, preguntarán ustedes. Ah, no lo adivinarían ni en un millón de años. Mónica Clemente, de labios finos y nariz un poco alargada pero de rostro dulce, a pesar de todo, rezaba fervientemente para que a la mujer de don Ricardo Medina, doña Fernanda, le llegase la muerte.

—Lo mejor sería que no tardase mucho —susurraba entre sus muchos padrenuestros y sus incontables avemarías—. Y que le doliese un poco, a poder ser —añadía después.

Pero esto, claro, sólo si el Señor Todopoderoso lo considerase oportuno.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.