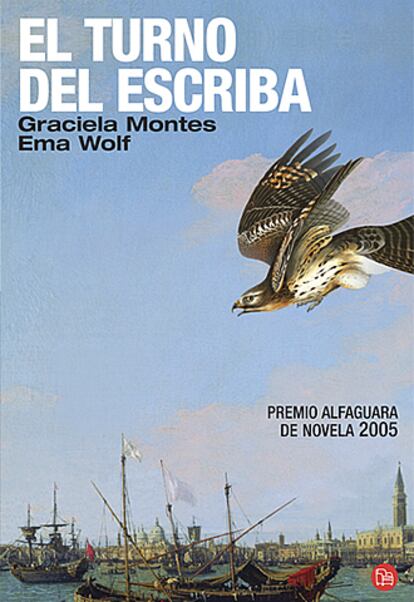

El turno del escriba

Ema Wolf y Graciela Montes narran los viajes del gran Marco Polo, transcritos por el escribano Rustichello de Pisa, en la novela ganadora del Premio Alfaguara 2005

A la venta desde el 10 de mayo

CAPITULO 1.

Los vencedores de Curzola

El día en que el pisano se cruzó con el veneciano estuvo marcado por la suerte. Hubo señales. Al menos una, que se presentó bajo la forma de una bella pieza de mierda, sin duda humana, en la que el pisano, trepado al techo del Palazzo del Mare por determinación propia y gracias al descuido de sus guardianes, hundió generosamente el zapato. Y aunque la señal no era de su gusto por pertenecer a una especie innoble, sin tradición ni prestigio, muy distinta de las que se le aparecían, por caso, a un Tristán de Leonnoys en el cielo de Cornualles o las que precedían las cabalgatas de Lancelote por el bosque de Broceliande, que servían de ingrediente en las novelas que había copiado y ensamblado en sus años de residencia en las cortes, no pudo menos que tomarla en cuenta. Tal vez en un primer momento haya atribuido el accidente al gato que brincó a su lado, rozándolo, cuando buscaba hacer pie en el techo de pizarra, empinado y resbaladizo, o quizás al temblor de las rodillas y a la agitación general del ánimo que le provocaba una escapada que a su edad y en su estado de cuerpo tenía rasgos de hazaña, pero enseguida desechó esas razones por toscas y prefirió pensar en un viraje de la Fortuna: haber pisado mierda de cristiano en una ocasión como ésta y en un lugar donde era improbable que la hubiera, no podía menos que ser un indicio extraordinario.

El acontecimiento lo complace. Está claro para él que la suerte acaba de tocarlo, le ha tendido una celada auspiciosa para enredarlo, con algún propósito todavía desconocido, en los sucesos que se desarrollan ante su vista. Y sentirse un predestinado le parece mejor que sentirse un pobre diablo, que es como se siente hace demasiado tiempo. Había llegado a pensar que nada más le depararía esa ciudad.

Hace catorce años que messer Rustichello, o Rusticien, como le gusta decir a él, ya que prefiere que su nombre vaya montado en los cornetes de la nariz y no en la punta de la lengua, está preso en Génova, la Superba. Los primeros cinco repartidos entre un campamento lúgubre junto al mar, que preferiría suprimir de la memoria, un rincón en el atrio de la iglesia de San Matteo —los Doria, campeones de la batalla, habían concentrado allí su botín de prisioneros—, una jaula atestada en la cárcel de Malapaga, otra, peor aún, en la mazmorra de la Porta di Santa Fede donde había estado a punto de morir de hambre y una celda bastante confortable en el Palazzetto del Molo donde había quedado mezclado con el contingente de los pisanos importantes. Los últimos nueve, en el Palatium Comunis Ianue Ripa, más llamado Palazzo del Mare, cuyo techo y prodigios acaba de conocer.

No es al sentido de justicia de los genoveses que debe sus traslados, sino a los avatares del hacinamiento, y, en alguna medida, piensa, a su labia y a su poder de persuasión. Desde un principio se había negado a hablar de sí mismo como de un prisionero común e insistía en proclamarse rehén, obses liberandus, y aludía a menudo, aunque de manera general, al rescate que su ciudad, Pisa, la blanca, la bella, habría estado dispuesta a pagar por un ciudadano de su valía, que si bien había pasado casi toda la vida lejos de ella no por eso había dejado de pertenecerle. A la hora de enumerar sus merecimientos, Rustichello comenzaba por su posición de bibliotecario, lector y calígrafo excepcional en la corte del rey Manfredo en Palermo, y seguía por la de traductor, adaptador, novelista, y hasta consejero real si lo apuraban, que, tras las batallas de Benevento y Tagliacozzo, había ocupado en la de Charles d'Anjou, tanto en Palermo como en Nápoles. De esa manera, asido a la cuerda de su relato, Rustichello había logrado dejar atrás las prisiones más lóbregas, de donde muchos habían salido sólo para ser enterrados o, peor, canjeados a sus parientes por un saco de cebollas, y se había abierto paso hasta la celda del Palazzetto, donde pareció normal que se codeara con compatriotas ilustres como el Donoràtico y el Bondi Testario. Cuando las negociaciones se estancaron y la esperanza de un armisticio o de un pronto rescate patrio comenzó a debilitarse, no sólo para él sino también para aquellos cuya influencia en los asuntos de Pisa era innegable, se le había hecho difícil sostener el prestigio. En Pisa nadie respondía por él ni le enviaba unos míseros florines para una camisa o un par de zapatos nuevos, antes bien usaba los que desechaban el Donoràtico y el Testario. Tampoco los reyes, hijos de reyes, encumbrados y notables que, insistía, estaban dispuestos a pagar por él si Pisa lo abandonaba, le habían enviado monedas o tan siquiera noticias. Por atender a ese estado de orfandad, justamente, y también por encontrarle alguna utilidad a su declamada condición de hombre de pluma, sus captores habían decidido su traslado al Palazzo, donde por las noches cumplía su papel de prisionero en una celda y, durante el día, el de amanuense en los variados despachos de la Aduana genovesa.

Ahora que ha llegado al techo de éste, su último destino, sabe que le bastaría girar la cabeza para volver a ver los estrechos caruggi por donde catorce años atrás él y otros nueve mil habían sido arreados y sometidos a escarnio. Sucios, sangrantes, con grillos en los pies, los cómitres los habían desembarcado en los muelles a empujones, haciendo chasquear los látigos, y los habían conducido a marcha viva, a la vista de todos, hasta hacinarlos en el playón de la Rocca di Sarzano. Al día siguiente muchos ya estaban muertos y los enterradores habían tenido que hacer lugar allí mismo para cavar las fosas. El pisano podría rehacer con la mirada cada una de las estaciones de su vía crucis. Pero no quiere, no está aquí para mirar hacia el pasado sino para mirar el mar, como hacen todos. Sólo que a él, hoy, la suerte lo distingue.

La señal huele. Rustichello trastabilla al querer acercar la nariz al zapato. Se sienta y busca algo con que raspar la suela. En la canaleta de desagüe que corre junto a las almenas hay arena rojiza, espinazos de pescado, plumas, piedrecillas, una rata muerta, también algunos trozos sueltos de pizarra. No hace más de treinta años que Boccanegra, el capitano del popolo, mandó construir el edificio, pero las láminas de pizarra ya están flojas y muchas se han quebrado. En esta ciudad los vientos castigan siempre, hacen volar todo, la arena, las tejas, también habían hecho volar al Boccanegra. Rustichello elige un trozo de buen tamaño y con él rasca la suela. La mierda se pega a la pizarra y acaba untando todo el cuero del zapato. Rustichello la arroja de nuevo a la canaleta. Ni el badurno ni el olor desaparecen. Eso significa que el augurio es firme, que no podrá eludir con facilidad el llamado de lo que sea.

Olvida el zapato y vuelve a mirar el puerto. Los genoveses están apiñados en la Ripa. Han venido bajando desde las colinas, serpenteando por las callejuelas entre albergues señoriles y casuchas de madera, y se han volcado sobre la bahía hasta el borde mismo del agua. La ciudad es un gran anfiteatro desde el que es posible presenciar la escena final de un drama.

No faltó nadie a la cita. Pobres y ricos, sanos y tullidos. Vienen de uno y otro lado de las murallas a aclamar a los vencedores y burlarse de los vencidos. Son albañiles, zapateros, cambistas de la Piazza dei Banchi, orfebres y doradores, matarifes y triperos, fabricantes de escudos que enfrían los hierros con el agua del Soziglia, sastres y peleteros de Luccoli, barberos de las parroquias de San Cosme y San Damián, laneros de Rivoturbido, mulateros del Polcevera, hortelanos del Bisagno, picapedreros de Carignano, caballeros Hospitalarios de la Commenda di San Giovanni di Prè, cordeleros y estibadores pobres que los domingos se congregan en el atrio de San Marco, frailes, putas de los lupanares de Fontane Marose y buscavidas que abren de un tajo la bolsa de los distraídos. Todos empujan y avanzan, asomando las cabezas por entre los estandartes con los escudos de las compagne, pugnando por procurarse el mejor puesto de observación. El desembarco de los presos promete ser más animado que un incendio y que una ejecución.

Al alba se echaron a vuelo las campanas de las iglesias y los monasterios, que no son pocos en Génova, y desde entonces no han dejado de repicar. Los gorriones, las palomas, los mirlos, los vencejos, asustados por el tañido interminable, no se atreven a posarse en las torres y los campanarios. Tampoco las gaviotas, espantadas por el ajetreo, se atreven a acercarse al agua, y chillan feroces desde el aire. Todos esos pájaros ruidosos revoloteando sobre la ciudad parecen haberse sumado a los festejos. De las tres sedes que tiene la Comuna, de las torres de las familias altas, de cada una de las cornisas y ventanas de la espléndida línea de fachadas blanquinegras de la Palazzatta, cuelgan tapices de oro y de seda púrpura, y telas fastuosas con el emblema rojo de la ciudad y la figura de su santo patrono, el que ganó fama y gloria ensartando dragones. Las que han colgado de las ventanas del Palazzo del Mare son especialmente pesadas y suntuosas. Entre las almenas han clavado banderas, y eso explica que Rustichello haya encontrado abierta la trampa que conduce al techo y se haya topado con el percance intestino de un guardia que el día anterior había estado trajinando con los paños. Los Doria sobre todo, que también en esta ocasión se sienten los dueños de la jornada, han abierto sus arcas y gastado sus buenas monedas no sólo en adornar las fachadas sino en repartir entre los pobres vestidos nuevos y pan blanco. Como el reparto se hace en nombre del desdichado Ottaviano, muerto en la batalla, los favorecidos han estado desfilando por el palacio de Domoculta desde las primeras horas de la mañana para presentar sus respetos a la madre del muchacho.

Las noticias se anticiparon a la flota y a esta altura todos conocen los hechos. Saben de los muertos principales, del furor de los venecianos, que eran más y daban por segura la victoria, de las miles de bolas de fuego que arrojaban los mangoneles, de las flechas que oscurecían el aire y del ruido aterrador de los espolones traspasando los cascos. La batalla pasó a ser de todos, se la cuenta y se la oye contar en el interior de las casas, los pórticos, los playones de los caravaneros, los bancos y los mercados. Cinco semanas atrás, frente a la isla de Curzola, en el Adriático, Venecia, la altiva, la que se llama a sí misma la novia del mar y que cada año celebra con él sus esponsales, fue derrotada en sus propias aguas por los genoveses, que ahora vuelven a casa con las presas ganadas. En tiempos en que las guerras se dicen santas, ellos creen que también esta batalla se ganó con la bendición divina. La victoria coincidió con la víspera de la Natividad de la Virgen, por lo tanto la Virgen misma, como recompensa a sus plegarias, que los genoveses nunca le han hecho faltar, como tampoco cirios, trajes de seda y brazaletes de oro, les ha concedido el regalo de dieciocho galeras enemigas hundidas en batalla, sesenta y seis capturadas y destruidas allí mismo, en las playas de Curzola, siete mil venecianos muertos y otros tantos capturados, que ahora, al desfilar por la Ripa y las calles, ofrecen un espectáculo soberbio y una advertencia al mundo de qué cosas Génova es capaz. Sí, María se había portado bien con ellos. De aquí en más recibirá la ofrenda de un nuevo manto de oro para cada aniversario.

El relato de la batalla se mezcla con otros relatos, los contiene y abraza, los embellece y los talla para la historia como inscripciones en la piedra. El de Ottaviano, el hijo del almirante, es uno. En mitad de la refriega cayó malherido sobre el puente de la nave, murió en brazos del padre, que ordenó arrojar el cuerpo al mar para no hacer peligrar el desenlace de la batalla. «En la patria no habrías tenido sepultura mejor», dicen que le dijo Lamba al hijo muerto. Ese relato viene pegado a otro, es su par, no menos terrible: durante el viaje de regreso, Andrea Dandolo, el almirante veneciano, aprovechando un descuido de los guardianes, se arrojó contra el banco de los remeros al que estaba encadenado y se partió el cráneo en pedazos. Gestos heroicos que los genoveses aman. En la confusión de los acontecimientos los relatos se van acomodando y cada uno ocupa su lugar en el orden justo de las emociones.

Le navi! Las primeras velas se habían dejado ver al sudeste con el sol del amanecer. A esa hora las habían divisado desde el faro del Cabo y desde el promontorio de San Benigno, luego desde la ciudadela del Castelletto y el monasterio vecino de San Francisco cuyo campanero había dado la voz, enseguida desde la torre de Luccoli. Avanzada la mañana, ya desde la playa, las habían visto los cinco hijos de un tintorero de Foce —se los reconoce por las manos y los pies azules— que de inmediato se habían encaramado sobre una mula gorda y habían trotado hasta el puerto desparramando a gritos la noticia. Al rato ya todos las veían, también los habitantes de las laderas de Albaro y Lavagna y los leprosos de la colonia, que corrieron hacia las rocas agitando los muñones en saludo. Rustichello de Pisa las había visto bastante después, ya a punto de ser arriadas, cuando los barcos se disponían a cruzar la península del Molo, pero no desde la ventana de su celda sino desde el sitio elegido, el mirador soberbio del techo.

Los triunfos no son blandos ni generosos. Las galeras de la Serenísima, apenas dos, llegan al puerto remolcadas por la popa, con las banderas a la rastra, el león de San Marco barriendo el agua. Los prisioneros bajan cargados de cadenas, todos, sin distinción de rango: remeros y capitanes, procómitres y soldados rasos. Los genoveses humillan a los vencidos con ademanes estridentes, y eso excita a la multitud. Muchos venecianos están heridos, hay mutilados, pálidos como espectros caminan arrastrando los pies, los jugos de las cuartanas chorreándoles las pantorrillas, algunos maldicen al cielo y la impericia del almirante que no vaciló en presentar batalla con el sol en contra, otros se mantienen en silencio con los dientes apretados, impávidos, como si ya hubieran dado la vida por terminada.

Los perros —la ciudad está llena de ellos— ladran desatinadamente contagiados por el desborde general y hostilizan los tobillos de los presos, que tropiezan con las tablas de los muelles y las piedras de las calles. También ladran los hombres y las mujeres, que azuzan a los perros y a los hijos contra los vencidos mientras gimen por sus muertos. Cuando cesan de ladrar y gemir, disfrutan del espectáculo y guardan las imágenes en la memoria para que ella se las devuelva luego, cuantas veces quieran evocarlas. El acontecimiento atrajo a juglares, adivinas y tocadores de caramella que están haciendo más ganancias que las que alguna vez soñaron, aunque sólo consigan hacerse oír de a ratos, cuando calla la fanfarria de trompas y tambores. Un ciego mendicante recita letanías, y su perro, que lleva un hilo de conchillas anudado en el pescuezo, recoge monedas, basuritas de latón y guijarros en la escudilla que sostiene con la boca.

De pensar en un ángulo mejor desde donde contemplar la escena, habría que elegir el del cernícalo que en ese mismo momento, volando más arriba que las gaviotas y mucho más arriba de lo que acostumbran a volar los cernícalos, describe pesados círculos sobre la bahía. La vista agudísima del pájaro lo abarca todo. Sólo él puede atrapar en su ojo las colinas, el mar, toda Génova, empinada sobre su triunfo, y todas las naves del puerto, y también el nudo más pequeño en el más delgado de los cabos, la fauce del dragón en el estandarte y el puño crispado del prisionero. También abarca la figura de Rustichello. Ve al pisano agazapado, que desde esa altura es tan insignificante como una liebre, poco más que un roedor de los que el cernícalo atrapa. Ve su pie torcido que resbala cuando intenta encaramarse sobre el vértice del techo, y los trozos menudos de pizarra que desprende. El cernícalo vuela sobre todos ellos, víctimas, victimarios y curiosos, blancos de su mirada atenta. Recorre cada fragmento del gran fresco. Controla, en su asombrado planeo, cada una de las piezas de ese magnífico rompecabezas.

Pero Rustichello no es el cernícalo sino un prisionero que ha encontrado el modo de escaparse al techo. Su visión no es tan amplia ni sus ojos tan agudos. Con todo, le bastan para seguir el detalle de los acontecimientos. Por una extraña vuelta del destino le toca ser espectador de la misma escena que, catorce años atrás, lo había tenido como protagonista. Aunque los vencidos sean otros, los vencedores siguen siendo los mismos. Un Doria y otro Doria, hoy Lamba, catorce años atrás Oberto, su hermano. El puerto es el mismo, la misma crueldad. El faro del Cabo, que se recorta contra el cielo al final del arco de la bahía, le trae a la memoria otro faro, el de Meloria, que durante cien años había guardado tan bien su ciudad, pero que al final de un día negro, día de San Sixto, por ironía el santo patrono, sólo había servido para iluminar despojos. Naves aplastadas contra las defensas del propio puerto, el agua vuelta sangre, miles de muertos, y tantos prisioneros, Rustichello entre ellos, que la ciudad había quedado vacía de hombres. Haber vuelto a la patria después de tantos años no en un día cualquiera sino en la víspera del ataque, y que lo hubieran invitado, sin derecho a negarse, a formar parte de la tripulación de una galera, y que le hubieran puesto un remo en la mano, a él que no había sostenido más que plumas, suponía un desvío, tal vez el más brutal de los que había sufrido el curso de su vida.

Rustichello se inclina sobre el borde del techo y saca la cabeza por el hueco entre dos almenas hasta quedar casi colgado sobre el agua. Quiere ver mejor todo lo que sucede. El paño de una bandera lo oculta a medias de la multitud, aunque sabe que nadie le prestará atención allá abajo, y en cuanto al carcelero, los guardias y los funcionarios del Palazzo no notarán su falta, habituados como están a verlo desaparecer detrás de la puerta de los despachos. Así asomado, alcanza a ver, de tanto en tanto, las cabezas de los jueces y los notarios en las ventanas inferiores, y un poco más arriba, en la última planta, ya muy cerca del techo, los nudillos de su compañero de celda asidos a los barrotes.

La gritería en la Ripa ahora es más fuerte. Rustichello reconoce la calva solemne de Lamba Doria. El comandante ha puesto pie en tierra, le han echado sobre los hombros el manto de terciopelo púrpura que se reserva a los vencedores. Saluda, la multitud lo aclama y se abre a su paso. Irá primero hacia la catedral de San Lorenzo, donde lo recibirá el arzobispo, y luego a San Matteo, la iglesia gentilicia, a confundirse en un abrazo con los suyos. Todos vivan al comandante, gritan y se persignan por el hijo que se le murió. Detrás marcha a los tropezones un lote de prisioneros que acaban de desembarcar de la nave almirante. A Rustichello le llama la atención uno, el más alto, coronado por un gorro de piel rizada que, sin querer, contrasta irreverente con la calva del comandante. No parece abrumado por la ciudad hostil, la multitud ni los perros que lo acosan. No los mira. Levanta la cara y deja que los ojos descansen sobre el pájaro, ya no más que un punto, que planea encima de su cabeza.

El pisano recorre el contorno del techo siguiendo la senda estrecha del desagüe y al término del trayecto tiene las colinas a su frente. Mira hacia abajo y alcanza a ver el final del séquito que se aleja. Desde las ventanas las mujeres agitan cintas, arrojan flores y ramitos de romero, de menta, de albahaca, mientras los niños alfombran las calles con varas de laurel. Pronto estarán en la catedral agradeciéndole a María la dicha de haber aplastado a la más orgullosa de sus rivales. Entre cirios nuevos y vaharadas de incienso y latines le prometerán que, si persiste en ayudarlos y les concede el favor de hacerlos señores absolutos del Mar Negro, si permite que Caffa florezca, que los fondacos de Túnez y Alejandría prosperen, y Layas se sostenga, y Focea siga entregándole su alumbre, y nadie les dispute Córcega y Cerdeña, si los protege de los piratas sarracenos y de la codicia de los catalanes y los marselleses, y consiente que todos los puertos se les abran, y que Flandes les sonría y Constantinopla los apañe, si les permite seguir vendiendo sal a todo el mundo y financiándoles barcos a los franceses y

a cualquiera que les pida dinero sin echarles queja por la usura, van a levantarle una iglesia más grande que la de Santa Sofía.

El pisano completa la vuelta del techo y antes de meterse en el agujero por donde había salido echa una última ojeada al puerto, a los marineros afanados entre los remos y a los soldados que alivian las galeras de los últimos cautivos. El centro de la fiesta ya no está en la Ripa, la muchedumbre se ha ido acercando a Sarzano, al Campo Pisano, donde los venecianos están siendo concentrados hasta decidir qué se hace con ellos. Rustichello llena los pulmones con el viento que viene del mar. Empieza a temer que demasiado aire puro, y sol, y luz, lo enfermen. Su nariz se dilata con los olores del pescado y la grasa rancia que llega de los barcos, el aceite y la mierda providencial de su zapato. Cuando ya ha metido las piernas y tiene sólo medio torso afuera, carraspea y rasca el moco de la garganta, que siempre tiene, y en abundancia, gracias a la humedad del edificio, lo sostiene un momento sobre la lengua, evalúa su consistencia, y después lo echa al aire, hacia las torres. Imposible saber dónde cayó. El viento tuerce la trayectoria de las cosas, el cernícalo ya abandonó la vigilancia, y en las calles hay hoy demasiado escupitajo suelto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.