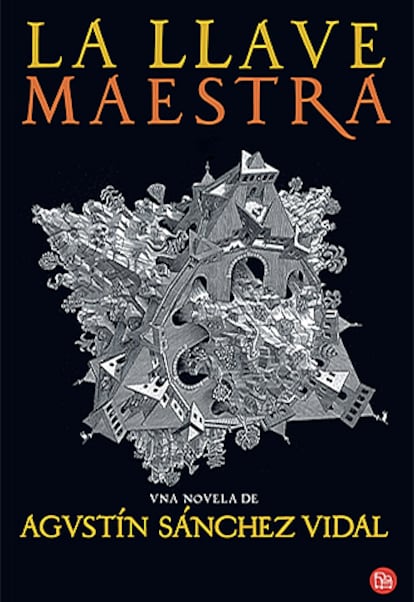

La llave maestra

David Calderón se enfrenta al mayor reto de su vida: descodificar un código sin precedentes de la época de Felipe II. Una novela de Agustín Sánchez Vidal

A la venta desde el 26 de abril

Capitulo 1

1

La serpiente multicolor

El comisario John Bielefeld se sobresaltó al oír su teléfono móvil. Lo vio brillar en la oscuridad, y cuando logró encontrar el interruptor de la luz comprendió que no estaba en su cama, sino en algún hotel. En España. En la ciudad de Antigua. Mientras respondía con voz somnolienta, le asaltaron las ráfagas del viaje desde Nueva York.

Todavía se sobresaltó más al reconocer a su interlocutor, el arzobispo Luigi Presti. Inconfundible, con sus silbantes eses arrastrándose entre dientes:

—Disculpe por despertarle tan temprano, señor Bielefeld, pero tiene que venir enseguida.

El comisario se apretó las sienes con la mano izquierda y recorrió las profundas arrugas de su frente, intentando reaccionar. Una llamada de Presti sólo podía significar problemas graves. Recibía el eufemístico tratamiento oficial de nuncio apostolico con incarichi speciali. Pero todo el mundo lo conocía como «el espía del Papa». El jefe de la policía secreta del Vaticano.

—¿Qué sucede? —acertó a articular.

—Escuche.

Apretó el teléfono contra el pabellón de la oreja, intentando discernir aquellos sonidos que le llegaban en oleadas de interferencias. Y tan escalofriantes que parecían proceder de una terrible agonía.

—¡Dios mío! ¿Desde dónde me llama, monseñor?

—Desde la Plaza Mayor.

—¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde salen esos ruidos?

—De la propia plaza.

—Está bien —aceptó resignado—. Voy para allá.

—Espere un momento. Necesito que me haga un favor. Pase antes por el convento de los Milagros y recoja a Sara Toledano. No venga sin ella.

Así que ése era el verdadero objeto de la llamada. Más problemas. El arzobispo interpretó su silencio como una reticencia. Y añadió con aquel deje de violencia contenida, tan suyo:

—¿Pero es que no se da cuenta, comisario? Está sucediendo exactamente lo que Sara predijo, lo que anda investigando en ese proceso inquisitorial del archivo del convento. ¿Cómo se llama ese individuo del siglo xvi ?

—Raimundo Randa De acuerdo. Pasaré por el convento, la recogeré, y nos reuniremos con usted en la Plaza Mayor.

—No tarden.

El comisario John Bielefeld miró el reloj mientras trataba de espabilarse. Eran las cinco y media de la madrugada.

Le bastó una breve ducha para reconciliarse con su corpulenta envergadura. A medida que se aproximaba al espejo y se despejaba el vaho, éste le devolvió su rostro de rotundos trazos, nariz aplastada de boxeador, la piel curtida y terrosa, los azules ojos mal dormidos al fondo de unas amplias bolsas. Suspiró, preguntándose qué hacía él tan lejos de casa y tan cerca de un nuevo embrollo.

Recogió sus acreditaciones y salió al pasillo. Mientras esperaba el ascensor se lo pensó mejor, regresó a la habitación, abrió el armario y pulsó la combinación de la pequeña caja fuerte. Apartó los tres sobres numerados que había en su interior, con el nombre de cada destinatario escrito con la picuda e inconfundible letra de Sara Toledano. Y cogió la pistola.

«Tal como vienen las cosas —pensó—, más vale andarse con cuidado».

Cuando salió al vestíbulo del hotel, todo parecía tranquilo. Apretó el paso para no dar explicaciones al agente español que servía de enlace con la delegación americana. Una vez en el patio, rechazó también el concurso del chófer de guardia, que esperaba con un reluciente Mercedes negro. Le pidió las llaves y se dispuso a conducirlo él mismo.

Trataba de evitar testigos incómodos. Los preparativos para las futuras conversaciones de paz entre palestinos e israelíes que iban a celebrarse en Antigua tenían en vilo a toda la ciudad. Sara Toledano sólo parecía una pieza más de aquel complicado engranaje, una simple asesora del presidente de Estados Unidos. Lo bastante importante, sin embargo, como para encomendarle a él su protección. Así es como había tenido que dejar su tranquilo destino en Nueva Jersey. No podía negarse. Su mujer era una vieja amiga de Sara, quien había sugerido su nombre en estos expeditivos términos:

—Si he de soportar a alguien, que sepa al menos con quién me juego los cuartos. Quiero una persona de mi confianza, no un guardaespaldas, un escolta u otros gorilas en la niebla. Todo claro y a la luz del día. Además, John habla bien el español y es católico. Sabrá estar en su sitio.

Era un encargo muy bien pagado. Y no carecía de compensaciones. En aquellos últimos días había tenido la oportunidad de conocer mejor a tan singular mujer. Admiraba su integridad y coraje frente a aquella cuadrilla de burócratas de colmillo retorcido enviados por la Casa Blanca para ir planeando la estrategia de su presidente.

A medida que se acercaba a la catedral, sus sospechas no tardaron en confirmarse. Le habían asegurado que siempre había expectación en la ciudad cuando se celebraba la procesión del Corpus Christi. Pero aquel año se estaba superando todo lo conocido. Mucho tenía que ver en ello el Papa, quien iba a presidir el acto, en un gesto que carecía de precedentes. Era un secreto a voces que las medidas de seguridad se estaban reforzando severamente por las amenazas recibidas.

A Bielefeld le parecía que sus jefes guardaban de momento las distancias, como meros observadores: los norteamericanos no querían comprometerse antes de tiempo. Por eso sorprendía la actitud de Sara Toledano. Cualquier otra persona se habría mantenido a la expectativa. Ella, no. Era de las pocas con iniciativa e ideas claras. Parecía guiada por un plan bien meditado. Y eso no gustaba a todo el mundo. En realidad, no le gustaba a nadie.

Redujo la velocidad al aproximarse al convento de los Milagros. Gracias a sus credenciales pudo acceder, sin bajarse del coche, hasta el paseo peatonal flanqueado por escuetos cipreses. Aparcó junto a ellos y se encaminó hacia el pórtico, iluminado por un farolón.

Ni siquiera le dio tiempo a pulsar la campanilla de la portería. Ya le estaban esperando. Al otro lado de la cancela, salió a su encuentro la madre superiora, Teresa de la Cruz. La recordaba dicharachera, muy lejos de la retraída suspicacia que ahora asomaba a sus ojos. Se la veía inquieta. Peor aún: atemorizada. Parecía más achaparrada, como si hubiera encogido.

—Buenos días, madre, vengo a recoger a Sara Toledano.

—Lo sé Me ha telefoneado monseñor Presti —la monja balbuceaba buscando las palabras—. El problema es que ha desaparecido.

La noticia le cayó como un mazazo.

—¿Está segura?

—La he buscado por todos lados: en su celda, en el archivo —al observar la desolada expresión del comisario creyó conveniente aclarar—. Durante estos últimos días se quedaba toda la noche revisando los legajos. Según ella, no podía dormir, y estaba investigando algo muy importante.

—Ese proceso inquisitorial, supongo.

—Me temo que sí. Venga por aquí.

La superiora le condujo hasta la celda donde se alojaba Sara. Un dormitorio espacioso, que aún olía a pintura reciente y a apresurados arreglos para hospedar a una visitante recomendada. Bielefeld examinó el lugar con un rápido vistazo y reparó en el ordenador portátil que había sobre la mesa, junto a algunas carpetas, cuidadosamente ordenadas. Entre ellas destacaba una en la que podía leerse con grandes letras rojas: «Proceso a RAIMUNDO RANDA».

—Madre Teresa, ¿echa usted algo de menos? ¿Nota algo raro?

—Creo que todo está como solía.

—¿Cuándo vio a Sara por última vez?

—Ayer por la mañana. Luego ya no vino a comer. Algo normal cuando tenía cosas que hacer por la ciudad —aclaró—. Pero es que tampoco vino a cenar. Y eso no había sucedido nunca.

—Si hubiese salido, me habría avisado —dijo Bielefeld, añadiendo para su coleto: «A no ser que llevara algún secreto entre manos». Luego preguntó, en voz alta—: ¿Es posible entrar y salir sin el control de la hermana portera?

—Por la iglesia, durante la misa de la mañana. Se abre al público.

—¿Y ha dejado algo, una nota, algún papel ?

La monja negó con la cabeza. Ambos guardaron silencio hasta alcanzar la puerta del convento. Una vez allí, el comisario preguntó:

—¿Quién más lo sabe?

—Sólo usted. Aunque tendré que decírselo ahora mismo a monseñor Presti.

—No lo comente con nadie más —se despidió.

Todos los accesos a la Plaza Mayor estaban interceptados por excepcionales medidas de seguridad. Cuando logró acceder al recinto se sorprendió al comprobar que habían cesado los angustiosos ruidos escuchados a través del teléfono. A lo lejos, por entre el tablado de la ceremonia y la tribuna de invitados, pudo ver al arzobispo Luigi Presti, que despedía a las autoridades. El alcalde y el delegado del Ministerio del Interior se retiraban dejando tras ellos un pequeño retén de funcionarios, entre los que alcanzó a reconocer al inspector Gutiérrez.

Le temía. Era un hombrecillo premioso y ceniciento, al que sus conocidos solían dejar con la palabra en la boca, por su inveterada costumbre de intentar explicar hasta los más nimios detalles. Todo en él infligía cansancio: su atribulada calva y adormilados párpados, sobre unos ojillos desenfocados, los labios exangües y anémicos, sólo interrumpidos por un menesteroso bigote, a juego con sus esfumados rasgos. Rezó por que no se lo hubieran endosado, convirtiéndolo en su interlocutor.

Como si le adivinase el pensamiento, el inspector vino hasta él acompañado de un elegante anciano de barba blanca, que corregía su leve cojera apoyándose en un bastón. Se lo presentó:

—Juan Antonio Ramírez de Maliaño, nuestro arquitecto municipal.

—Sara ya me había hablado de usted —atajó el anciano, tomando a Bielefeld del brazo y llevándole aparte, para evitar a Gutiérrez como intermediario.

—¿Qué ha pasado en la plaza? —le preguntó el comisario cuando estuvieron solos.

—No lo sabemos —contestó el arquitecto—. Mi gente está comprobando el estado de los edificios, y todo parece más o menos en orden.

Se oyó un siseo, y Maliaño calló atendiendo a los gestos de un hombre provisto de auriculares que les pedía silencio. Estaba agachado, en cuclillas, sobre una batería de micrófonos conectados a un complejo dispositivo de cables que se esparcían por el recinto. Bielefeld interrogó con la mirada al arquitecto. Éste bajó la voz para decirle al oído:

—Está grabando los sonidos.

—¿Qué sonidos? Ya han desaparecido.

—No del todo Tenía que haberlo oído cuando comenzó. Daba miedo.

—Lo escuché a través del teléfono. ¿Dónde podemos hablar sin molestar a ese hombre?

—Mi despacho está aquí mismo. Espere a que monseñor Presti termine de despedir a las autoridades y subiremos allí.

—¿Hay vecinos en la Plaza Mayor?

—No. Son dependencias municipales.

Cuando advirtió que el arzobispo venía hacia ellos, Maliaño hizo gestos al hombre de los auriculares para indicarle la ventana de su despacho. El otro asintió, dándole a entender que enseguida se les uniría.

Presti entró en el edificio, ignorando de un modo ostensible al inspector Gutiérrez, quien no ocultó su contrariedad por no ser invitado a aquel cónclave. Era evidente que el prelado no deseaba convertir la reunión en un debate sobre la seguridad del lugar. Mientras subían las escaleras, hizo un aparte con Bielefeld y se dignó doblegar su espinazo para advertirle:

—Ya sé lo de Sara Toledano. Evite mencionarla por todos los medios.

Luego, volvió a enderezarse para recomponer su magro y afilado perfil, mientras el comisario experimentaba de nuevo la desagradable sensación de que aquel hombre se consideraba su superior por el simple hecho de saberle católico, apostólico y romano.

Aunque, en realidad, Presti parecía sentirse superior a todo el mundo. Lo primero que hizo cuando hubieron entrado en el despacho fue sentarse en el sillón que presidía el tresillo, tomando posesión del lugar. Y cuando comenzó a hablar no fue para darles las gracias por su presencia ni pedir su opinión, sino para advertirles:

—Dispongo de poco tiempo. Está clareando, y he de encontrarme junto a Su Santidad cuando se despierte, para ponerle al tanto de lo que está sucediendo.

Todo esto lo dijo mientras limpiaba sus gafas con montura de oro. Tras ello, se las caló y ajustó sobre la nariz aguileña, para preguntar al arquitecto:

—¿Ha sufrido daños la plaza?

—No. Pero sigo desaconsejando el acto que se disponen a celebrar.

—Por Dios, Maliaño, no le he pedido su opinión sobre ese punto —le atajó Presti, desabrido—. Deduzco que firmará un informe en el que se dirá que la plaza está intacta

— y en el que seguiré haciendo constar mi desacuerdo —matizó el arquitecto.

No había en sus palabras énfasis alguno, pero sí la firmeza de quien ya consideraba suficientemente invadidos sus dominios. El prelado decidió ignorarlas, y volvió a la carga con impaciencia, señalando hacia el balcón.

—¿Y qué dice ese hombre, el que está grabando los sonidos?

—¿Víctor Tavera? Vendrá de un momento a otro —replicó Maliaño.

Apenas lo había dicho, cuando el aludido entró sin ningún protocolo. Los auriculares habían descendido desde su flequillo rebelde y le ceñían ahora el cuello, tan curtido como su rostro sin afeitar, decididamente silvestre. El nuncio miró con desagrado su atuendo de campaña, de un desaliño para él inaceptable. Sin esperar instrucción alguna de nadie, Tavera se sentó junto al arquitecto, con quien parecía entenderse con breves monosílabos.

—¿Y bien? —le interrogó Presti, dejando claro que era él quien presidía aquel conciliábulo.

Por toda respuesta, Víctor Tavera colocó la grabadora sobre una mesa baja, se inclinó sobre ella y pulsó una tecla. Del altavoz salió un confuso borbotón de sonidos, entre los cuales Bielefeld creyó reconocer algunos de los oídos a través del teléfono.

—Permítanme que limpie un poco este follón —dijo Tavera.

Manipuló el aparato, hasta que el zumbido de fondo y los espeluznantes alaridos parecieron articularse en una rítmica melopea.

—Et em en an ki sa na bu apla usur na bu ku dur ri us ur sar ba bi li ar ia ari ar isa ve na a mir ia i sa, ve na a mir ia a sar ia.

—¿Qué diablos son esos ruidos? —preguntó Presti mientras consultaba su reloj.

—Son algo más que ruidos —explicó Tavera—. Y empezaron desde el mismo momento en que molestaron a la plaza con los preparativos para la ceremonia. Me temo que alguien está hurgando debajo de ella.

—¿Molestar a la plaza? ¿Qué quiere usted decir?

—Sara Toledano se lo explicará mejor que yo.

—Se lo pregunto a usted. Si no, ¿para qué lleva tantos años grabando los sonidos de esta ciudad?

Pero Tavera se mantuvo en sus trece, limitándose a apartar el flequillo de entre los ojos. La irritación del arzobispo crecía de modo ostensible. Había comenzado a repasar compulsivamente su sotana con la mano, como si tratase de arrancar de ella hilos o pelos. Y en el entrechoque de miradas de aquel molesto silencio, Bielefeld pudo captar el juego de suspicacias. Era evidente que Presti no quería datos ni razones que le contradijeran. Y menos aún considerar desaparecida a Sara Toledano. Sólo estaba exigiendo que todos y cada uno de ellos le arroparan con su complicidad. Ni por un momento se le pasaba por la cabeza suspender al acto que debía celebrarse en aquel lugar, porque habría de enfrentarse a la cólera del Papa, cuyos devastadores arranques de ira resultaban de sobra conocidos por toda la curia vaticana.

El comisario experimentaba la incómoda sensación de que, incluso ausente, Sara seguía dando problemas. Nadie desenterraba en vano asuntos tan largamente sepultados a piedra y lodo en el archivo del convento de los Milagros. Y una sospecha empezó a abrirse paso en su mente al recordar el extraño comportamiento observado por ella durante los últimos días. Como si supiera lo que iba a suceder. Si no, ¿por qué le había dejado aquellos tres sobres numerados, que ahora estaban a buen recaudo en la caja fuerte de su habitación? «Por si me ocurre algo», había dicho al entregárselos.

—Si desaparezco —le había insistido ella—, no pierdas el tiempo buscándome en Antigua. Toma el primer avión para Nueva York y entrega estos tres sobres. Es muy importante que lo hagas en mano, a los propios destinatarios. Y en el orden que te he marcado.

Bielefeld se preguntaba también por qué había decidido alojarse en el convento. ¿Cuál era el papel de Sara en todo aquello? No pudo evitar romper el silencio para preguntar al arquitecto:

—¿Hay alguna comunicación entre el convento de los Milagros y la Plaza Mayor?

Sintió de inmediato la mirada reprobatoria de Presti. Pero ya era tarde, porque Maliaño le estaba respondiendo:

—Supongo que piensa en algún conducto subterráneo. Es posible, porque esta ciudad es un queso de Gruyère. Pero el acceso a la Plaza Mayor resulta extremadamente difícil desde abajo. Sus cimientos cortan todos los caminos hasta topar con la roca viva. Y las casas edificadas sobre esos cimientos carecen de sótanos o bodegas. De hecho, es una de las principales funciones de la plaza, impedir que nadie excave en este espacio.

—¿Por qué razón?

—Eso es lo que estaba investigando Sara.

—¿La plaza tiene que ver con el proceso a Raimundo Randa?

—Se construyó en la misma época, durante el siglo xvi. Según ella, por los problemas con ese hombre, para sellar el subsuelo en una parte de la ciudad donde habían sucedido cosas espantosas. La única comunicación son unos resonadores acústicos, unos respiraderos o amplificadores que permiten el paso del sonido, pero no de una persona.

Presti miró de nuevo su reloj y cortó el diálogo entre el comisario y Maliaño para dirigirse a Víctor Tavera.

—Sigo esperando su informe —le apremió.

—Lo único que le puedo decir es que esto que acaban de oír mantiene ciclos regulares. Pautas. Quizá un lenguaje articulado.

—Veamos si le entiendo bien. ¿Asegura usted que ahí abajo alguien trata de decir algo? —y, ante el ambiguo gesto de Tavera, añadió—: ¿Sí o no? ¿Se le ocurre alguna explicación?

—Para eso deberá hablar con Sara Toledano. Yo sólo soy un técnico.

Bielefeld se dio cuenta de que el arzobispo estaba al límite de su paciencia. Y creía saber por qué. Sara le había pedido que la acompañara en su última entrevista con Presti. Parecía querer un testigo de confianza, y no tardó en entender las razones. Ella se oponía a la utilización que iba a hacerse de la Plaza Mayor. No creía prudente que la procesión del Corpus pasara por allí, ni que se celebrase la solemne ceremonia que la culminaría, ni que el Papa estuviera al frente de la misma. Si algo iba mal en aquella manifestación testimonial, de puro tanteo, la futura conferencia de paz entre palestinos e israelíes se vería comprometida. Se retrasaría. O quizá nunca llegara a celebrarse.

Lo más irritante de aquella mujer era la solidez de sus argumentos, que erosionaba seriamente la posición del arzobispo. Presti había autorizado a Sara el acceso al archivo del convento de los Milagros porque no podía desairar la carta de presentación de la Casa Blanca para una asesora del presidente de Estados Unidos. Menos aún tratándose de una investigadora del prestigio de Sara, y de una familia como los Toledano, tan ligada a la ciudad de Antigua, a Oriente Medio y a la prensa americana. Sin embargo, lo que aquella mujer había ido descubriendo le provocaba una alarma cada vez mayor. Y para lo único que había servido era para echar más leña al fuego a los ánimos ya caldeados contra la ceremonia que iba a celebrar el Santo Padre.

Con tales antecedentes, la desaparición de su principal opositora sólo venía a complicar las cosas, y el arzobispo no podría sustraerse a las sospechas que recaerían sobre él. Se le sabía capaz de eso y de mucho más. Suya era una imposición que había creado gran malestar entre los habitantes de Antigua: exhibir al frente de la procesión su custodia, la celebérrima custodia labrada con el primer oro traído del Perú y envidia de toda la cristiandad.

Todo esto intuía Bielefeld mientras Tavera y Presti sobrellevaban sus tiras y aflojas gracias a la intermediación de Maliaño. Hubo de atender de nuevo a la reunión cuando el nuncio se levantó para ponerle fin y preguntó, dirigiéndose a él:

—¿Y si Sara Toledano apareciera durante la procesión de hoy?

—Es posible —aceptó el comisario, conciliador—. Ella me pidió que la acreditara. —Luego hizo un aparte con Presti para preguntarle—: ¿Piensa seguir adelante con sus planes?

—¡Qué remedio! —bufó el prelado.

—En ese caso, ¿podría acreditarme entre los escoltas? —ante la sorpresa del arzobispo, continuó—: Quiero moverme con libertad, para buscar a Sara.

—Hable con el coronel Morelli, del Corpo della Vigilanza. Aunque ya le advierto que, por razones de seguridad, no repartiremos esas acreditaciones hasta el último momento.

Bastaron unas pocas horas para calibrar los problemas. No cabía ni un alfiler en las calles del recorrido procesional, tomadas desde hacía horas por los más madrugadores devotos locales y los equipos de televisión de medio mundo.

La catedral era el punto de partida de la comitiva, que al final de su itinerario se encaminaría hasta la Plaza Mayor para que el Pontífice culminara la ceremonia con un llamamiento a la paz. En aquel trance final, estaría flanqueado por líderes de otras doce religiones, que le arroparían en su clamor por el fin de las guerras hechas en nombre de cualquier Dios. De ahí que esa solemne proclama no pudiera llevarse a cabo en el interior de un templo católico, sino en un punto de encuentro más neutral. También por esa razón la custodia no sería alzada hasta el estrado desde el cual pronunciaría el Santo Padre su discurso, sino que se colocaría en el centro, sobre un altar de reposo. El broche de oro lo pondría un acto ecuménico, algo muy étnico y multicultural, con cantos litúrgicos de distintos lugares del mundo. Y terminaría con una suelta de palomas, todas ellas blancas.

Sara Toledano le había comentado a Bielefeld que, desde el punto de vista diplomático, aquel discurso era clave, pues iba a permitir al Vaticano tomar posiciones en los planes que se avecinaban para Jerusalén dentro de la futura conferencia de paz entre palestinos e israelíes. Pero antes de llegar allí, aún quedaba la procesión. Y veía a Presti correr de un lado a otro, procurando que el Pontífice estuviera protegido desde su mismo arranque en la catedral.

El comisario se había situado frente a la puerta principal del templo, donde debía componerse el desfile en un orden estricto y preciso. Más allá de las primeras filas, se perdía toda visibilidad. Sólo era posible recuperarla desde la plataforma reservada a la prensa. Decidió subir allí.

Nunca lo hubiera hecho. A su lado se apostó la locutora estrella de la radio episcopal, dispuesta a retransmitir el evento micrófono en mano. En su preocupación por localizar a Sara desde la tribuna, Bielefeld quedó a merced de aquella cháchara implacable, y muy a su pesar hubo de enterarse de multitud de detalles sobre aquella abigarrada tropa de uniformes, cofradías y hermandades, «cuyas capas se extienden a lo largo de la calle como una serpiente multicolor». Eso dijo.

Pronto llamó la atención del comisario un grupo bien definido, que cerraba el capítulo de las cofradías. Los trajes de terciopelo negro de sus componentes, con una doble golilla para aliviar el cuello, les hacía parecer salidos de un cuadro de El Greco. Y llevaban un estandarte rematado no por las convencionales cruces planas de cuatro direcciones, sino por una cruz cúbica de seis brazos, tridimensional. Su sorpresa aumentó al comprobar que el prioste era el arquitecto municipal Juan Antonio Ramírez de Maliaño. Inconfundible, componiendo la figura apoyado en el bastón, con su larga barba blanca.

—¿Qué cofradía es ésa? —preguntó a un periodista.

—La más antigua, la Hermandad de la Nueva Restauración.

Puesto sobre aviso por el repicar de las campanas, el cortejo se organizó para recibir a las autoridades, que saldrían de la catedral tan pronto terminaran de abrirse las dos enormes hojas de la puerta principal, claveteadas de bronce. Bielefeld protegió sus ojos del sol haciendo visera con la mano y recorrió los rostros de la multitud uno a uno, buscando el de Sara Toledano. Si pensaba acudir a la procesión, debería estar allí, pues ése era uno de los momentos que mayor expectación despertaba. Pero no la vio por ningún lado.

La concurrencia recibió con alivio la vaharada de frescura que escapaba de las lóbregas entrañas de la catedral. Tras el acerico de las bayonetas de la guardia de honor, empezó a percibirse una borrosa mancha de color pajizo contra la penumbra de las bóvedas, como un dragón que se desperezara en su caverna. Poco a poco, en lenta concreción, fue configurándose la mole metálica que se cimbreaba de pies a cabeza. Hasta que la formidable custodia fue cobrando cuerpo, pieza a pieza, a medida que era bañada por la luz.

Al salir del portalón, le fue alcanzando el sol de media mañana, limpio y cálido, rebotando en las interminables aristas de aquella joya monumental, cuyos tres metros cumplidos de oro puro se alzaban como una llamarada cuajada de zafiros, rubíes, esmeraldas y perlas. De inmediato, un sacerdote se situó al lado, acarreando un sagrario portátil, para guarecer el Santísimo en caso de accidente.

—Ante nosotros está la mayor custodia del mundo —explicó la locutora—. Nueve años de trabajo le costó a todo un taller de platería. Es tan complicada de montar que su diseñador hubo de dejar un libro con instrucciones para ajustar sus tres mil seiscientas piezas y doscientas sesenta estatuillas, ensambladas por mil quinientos tornillos

Aún seguía leyendo cifras de un papel cuando Bielefeld se alejó de la plataforma de prensa para acercarse a la comitiva del Papa. Éste era transportado sobre una muy discreta peana móvil, de la que cuidaban unos robustos guardias de seguridad vestidos de negro, para pasar más desapercibidos. A su lado caminaba el arzobispo Presti, con los ojos alerta bajo el ceño fruncido, la aguileña nariz cabalgada por las gafas, venteando el ambiente. Se colocó junto a él para preguntarle:

—¿Por dónde piensa desalojar, si pasa algo?

El nuncio señaló una calle adyacente por la que se deslizaba como una sombra la ambulancia con la unidad móvil de reanimación.

—Hemos establecido un circuito paralelo al de la procesión, completamente despejado. ¿Alguna novedad sobre Sara Toledano?

—Ni rastro —admitió Bielefeld.

La entrada del Santo Padre en la Plaza Mayor elevó la expectación de la multitud congregada en aquel cuadrilátero de armoniosa factura herreriana. El agitar de pañuelos y banderas le daba un aire alegre, en contraste con el tono mucho más sombrío de esa misma madrugada. Se había cortado el agua de la fuente de gran porte situada en el centro y cubierto su taza con un altar de reposo, de modo que nada restara protagonismo al acto. Tras acomodar allí la custodia, el séquito del Papa avanzó hasta la fachada oeste de la plaza.

Bielefeld se dirigió a la tribuna del lado norte, pegada al ayuntamiento. Enseñó su invitación, buscando el lugar que tenían reservado Sara y él. Cuando vio los dos asientos vacíos, explicó al guardia que no iba a ocupar el suyo, que prefería quedarse de pie junto al tablado hacia el que ahora se encaminaba el Pontífice.

Pero antes, por un instinto heredado de su época de agente de seguridad, el comisario echó un rápido vistazo a las gradas. Y reparó en aquel hombre chupado, de rasgos angulosos y vestido de negro, que observaba con fijeza el avance del Papa. Distinguió con alivio los vigilantes con prismáticos y tiradores con rifles de mira telescópica distribuidos por los tejados. Aun así, la concurrencia era tanta que su propia densidad constituía un peligro.

Una vez que el Santo Padre hubo alcanzado la tarima, el arzobispo dio las órdenes para que se le ayudara a bajar de la peana móvil y alcanzar su trono. Cuando se hubo acomodado, esperó a que le colocaran el atril de madera entre los brazos del sillón. Miró alrededor para cerciorarse de que todo estaba en orden y recabar silencio. Luego, el Papa se volvió hacia su secretario para recoger los folios del parlamento que iba a pronunciar ante los asistentes.

En un español trabajoso, pero firme y enérgico, abogó por el éxito de la futura conferencia de paz. Reiteró su confianza en la tolerancia que desde siempre había caracterizado a la ciudad de Antigua. Hizo votos para que reinara ese espíritu sobre los participantes. Y, según todos los indicios, empezó a desplegar lo que se prometía como una rutilante culminación, subrayando la importancia de Jerusalén, también para los cristianos:

—Y hemos de recordar, en fin, el irrenunciable valor simbólico de la Explanada de las Mezquitas y del Templo de Salomón allí erigido, que es una prefiguración de la propia Iglesia

En ésas estaba, cuando su aperreado castellano empezó a atropellarse y resonar de modo extraño en toda la plaza. Era una reverberación bien distinta de la que procuraban micrófonos y altavoces al resto del discurso. Como si todo el recinto se hiciera eco del mismo, desde el suelo hasta los pináculos de pizarra en que remataban los tejados.

A Bielefeld, situado en un lateral, bajo la plataforma, le bastó con mirar a Presti para advertir que algo iba mal. El arzobispo se había vuelto hacia el secretario encargado de revisar las alocuciones que pronunciaba Su Santidad. Aquel hombre estaba lívido, y sólo fue capaz de devolverle una aterrada mirada. De un zarpazo, Presti le arrancó la copia del discurso con la que seguía las palabras del Papa.

—¿Es esto lo que está leyendo? —le interrogó el nuncio, mostrando los folios.

—Es la versión que se ha repartido a la prensa —contestó el secretario.

El arzobispo comprobó que aún quedaba, al menos, medio folio. Acababa de devolver los papeles al secretario, cuando sintió en el tobillo una vigorosa tenaza. Era John Bielefeld, quien, desde debajo de la plataforma, le señalaba al Pontífice.

—Tiene que hacer algo, Presti. Y pronto.

En efecto, el Papa parecía congestionado. Pero no era a eso a lo que se refería el comisario, sino al incomprensible farfullo que parecía salir de sus labios:

—Et em en an ki sa na bu apla usur na bu ku dur ri us ur sar ba bi li.

Tras ello, pareció entrar en trance, con los ojos muy abiertos y las mandíbulas tensas. A decir verdad, era como si se estuviera atragantando y balbucease una melopea extrañamente rítmica:

—Ar ia ari ar isa ve na a mir ia i sa, ve na a mir ia a sar ia.

—¿No se da cuenta, monseñor? —insistió Bielefeld—. Son los mismos sonidos que hemos escuchado esta madrugada.

La concurrencia apenas reparaba en ellos, pues podían pasar por un simple balbuceo debido al cansancio y la edad del Santo Padre. Pero los más allegados contenían el aliento pendientes de sus menores gestos. Fue al examinar la tribuna de autoridades cuando el comisario vio que alguien se levantaba, abandonando el lugar discretamente. Era aquel hombre chupado, de rostro anguloso, vestido de negro.

Y, de pronto, comenzó a oírse un zumbido sordo, una ronca vibración que estremeció toda la plaza, haciendo entrechocar los sillares de arenisca dorada. Era difícil adivinar de dónde procedía aquella trepidación, que ascendía por los edificios convulsionando sus estructuras, provocando en las ventanas el temblor de los cristales y en los tejados el castañeteo de sus lajas de pizarra.

Un murmullo de desasosiego brotó de quienes abarrotaban la Plaza Mayor, mientras se cruzaban miradas nerviosas. En el centro del recinto, la alfombra roja por la que había llegado el Pontífice se agitaba con rápidos estertores, mientras crujía con gran estrépito todo el tablado del escenario y la custodia manifestaba síntomas alarmantes de inestabilidad.

Para entonces, el arzobispo Presti ya había tomado una decisión. A un gesto suyo, todo el avezado comando del Cuerpo de Vigilancia del Vaticano subió a la tribuna. Rodearon al Papa y, en un santiamén, lo sacaron en volandas por la rampa trasera. El nuncio gritaba órdenes en italiano mientras los guardaespaldas, sin demasiados miramientos, se abrían paso a empellones hasta ganar el automóvil que ya aguardaba con el motor en marcha. Tan pronto depositaron en su interior al Pontífice, salió a toda velocidad, precedido por las sirenas de los motoristas.

Bielefeld se volvió entonces hacia el centro de la plaza, donde los adoquines estaban cediendo a partir de una grieta de considerables proporciones. La crispación de la multitud había estallado en gritos y carreras. Quienes estaban de pie en la parte más cercana a los soportales retrocedieron hasta ellos para ganar alguna de las salidas hacia las calles laterales, provocando avalanchas que taponaban los accesos. Los sentados en las primeras filas se apresuraron a hacer otro tanto, derribando a su paso sillas y barreras.

El cortejo de políticos y autoridades que rodeaba la custodia tardó más en reaccionar, abrigando quizá la nebulosa idea de que les correspondía dar ejemplo de serenidad y sosiego. Pero una vez que constataron que aquello iba en serio, se produjo una estampida en toda regla.

El agujero del centro había crecido a tal velocidad que ahora mismo ya se estaba tragando la custodia más grande y admirable de la cristiandad, en medio de crujidos informes que daban cuenta del desguace —por aquellas malignas profundidades apenas entrevistas— del altar y la plataforma que la portaban.

De los bordes de la sima, en imparable crecimiento, surgía un traqueteo de chatarra, como si se estuviesen descuajaringando una tras otra las tres mil seiscientas piezas de oro puro con todas las pedrerías que decoraban aquella descomunal alhaja.

Las fuerzas del orden apenas habían comenzado a reaccionar, cuando en el fondo del agujero se oyó un estruendo aún más ominoso que los anteriores, hasta convertirse en un chorro de agua a gran presión, un surtidor del que empezó a brotar lodo y, después, cascotes, maderas, un zapato

El caos más absoluto se adueñó del lugar. Aparecieron los primeros camilleros para socorrer a los heridos, que gritaban intentando hacerse oír entre los aullidos de las sirenas, los intercomunicadores policiales y los teléfonos móviles.

A medida que el surtidor fue cediendo y las ambulancias despejaban el lugar, las autoridades y miembros del cabildo se acercaron al centro de la plaza, escrutando y esquivando los más diversos objetos esparcidos por ella. Aquel géiser había escupido de todo, excepto cualquiera de las tres mil seiscientas piezas de la custodia.

En un urgente cambio de impresiones, John Bielefeld tuvo oportunidad de escuchar las más peregrinas hipótesis. Dado el valor de la joya desaparecida —proponían algunos— no parecía que se tratara de un mero accidente, sino quizá de un atentado. El comisario se ajustaba los tirantes y movía la cabeza para sacudir su incredulidad. Aún se estremeció más al ver allí al inspector Gutiérrez.

—¿Qué piensa usted? —le preguntó Bielefeld.

—Todo esto es muy raro —respondió el inspector encogiéndose de hombros.

—No tanto —objetó el comisario con toda intención—. Sara Toledano ya lo había advertido.

—Ahora que lo dice: no la he visto por aquí.

—Ni la verá. Creo que debería hacer una visita al convento de los Milagros.

—Usted es su escolta. ¿No va a acompañarme?

—Yo ya he estado.

—¡Cómo que ya ha estado! —por primera vez, Gutiérrez pareció sentirse concernido.

—Ahora donde me gustaría entrar es ahí —y señaló el agujero que se abría en el centro de la plaza.

—¿Bajar ahí? ¿Pero es que no ha visto cómo ha quedado? Ni lo sueñe. En cuanto se evacue a los heridos habrá que empezar a recuperar las piezas y joyas de la custodia una a una. Llevará su tiempo.

—Estaré de vuelta en un par de días —concluyó Bielefeld—. Consígame un permiso para entonces. Y, por favor, manténgame informado de sus investigaciones sobre Sara Toledano.

Apenas había dado unos pasos cuando se encontró con el arquitecto Juan de Maliaño, que mesaba su larga barba blanca con consternación. Se acercó a saludarle:

—¿Era a esto a lo que se refería usted al hablar de las extrañas condiciones acústicas de la Plaza Mayor?

—No se lo tome a broma, comisario. Demasiada gente —añadió señalando en torno suyo con el bastón—. Demasiado ruido. Era de esperar que la plaza reaccionara como lo ha hecho —Oyó que alguien gritaba su nombre—. Y disculpe, que me reclaman.

Tras la perplejidad inicial, Bielefeld tuvo la impresión de que allí todos callaban algo. En cuanto a él, conocía bien sus obligaciones: regresar al hotel, recoger aquellos tres sobres que guardaba en la caja fuerte y tomar el primer avión de vuelta a Nueva York. Aún recordaba las palabras de Sara Toledano al entregárselos, cuando él le preguntó:

—¿Tienen que ver con ese proceso que estás investigando?

—Sí.

—¿Por qué tanto interés?

—Por el procesado, Raimundo Randa —había contestado Sara—. Lo suyo fue una odisea increíble. Nadie se toma tantas fatigas por algo que no sea verdaderamente importante. Está claro que ese hombre alcanzó a tocar con la mano secretos que le sobrepasaban.

—¿Qué clase de secretos?

—Algo terrible. Los mayores que alcances a imaginar. Y te quedarás corto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.