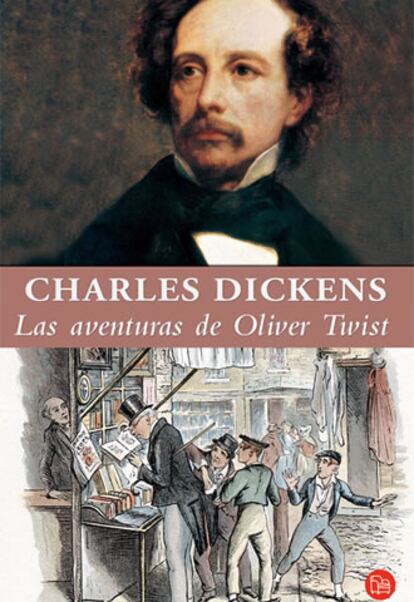

Las aventuras de Oliver Twist

El clásico de Dickens, ahora más actual que nunca gracias a la nueva versión cinematográfica que Polanski estrena estas Navidades

Oliver Twist y de las circunstancias que concurrieron en su nacimiento

Entre los varios edificios públicos de cierta ciudad, que por muchas razones será prudente que me abstenga de citar, y a la que no he de asignar ningún nombre ficticio, existe uno común, de antiguo, a la mayoría de las ciudades, grandes o pequeñas; a saber: el Hospicio. En él nació —un día y año que no he de molestarme en repetir, pues que no ha de tener importancia para el lector, al menos en este punto del relato— el ser mortal cuyo nombre va antepuesto al título de este capítulo.

Bastante después de haber sido introducido en este mundo de pesares e inquietudes por el médico de la parroquia, se abrigaron innúmeras dudas de que el niño sobreviviese siquiera lo preciso para llevar un nombre, en cuyo caso es más que probable que estas Memorias no hubiesen aparecido jamás, o, de haberse publicado, al hallarse comprendidas en un par de páginas, hubieran poseído el inestimable mérito de constituir la biografía más concisa y fiel de cuantas existan en la literatura de cualquier época o país.

Si bien no estoy dispuesto a sostener que el haber nacido en un hospicio sea, por sí sola, la circunstancia más afortunada y envidiable que pueda acontecer a un ser humano, sí he de decir que, en este caso particular, fue lo mejor que pudo haberle ocurrido a Oliver Twist. Es el caso que se tuvieron grandes dificultades para inducir a Oliver a que tomase sobre sí la tarea de respirar, práctica molesta, pero que la costumbre ha hecho necesaria para nuestra cómoda existencia, y durante un rato permaneció boqueando sobre un colchoncillo de borra, suspendido de manera harto inestable entre este mundo y el otro, indudablemente inclinada la balanza en favor de éste último. Ahora bien: si durante ese breve período hubiese estado Oliver rodeado de solícitas abuelas, anhelosas tías, expertas nodrizas y doctores de honda sabiduría, inevitable e indudablemente hubiera muerto en un decir amén. Mas como no había sino una pobre vieja, bastante aturdida por el inusitado uso de la cerveza, y el médico de la parroquia, que desempeñaba estas funciones por contrata, Oliver y la Naturaleza pudieron dilucidar la cuestión por sí solos.

El resultado fue que, mediante algunos esfuerzos, Oliver respiró, estornudó y procedió a anunciar a los huéspedes del Hospicio el hecho de la nueva carga impuesta sobre la parroquia, lanzando un grito todo lo agudo que lógicamente podía esperarse de un infante que sólo poseía ese utilísimo accesorio que es la voz desde un espacio de tiempo no superior a tres minutos y cuarto.

Tan pronto como Oliver dio esta primera prueba del libre y adecuado funcionamiento de sus pulmones se agitó la remendada colcha que se hallaba desaliñadamente extendida sobre el lecho de hierro, se alzó desmayadamente sobre la almohada el rostro pálido de una joven y una voz apagada articuló de un modo imperfecto estas palabras:

—¡Dejadme ver a mi hijo antes de morir!

El doctor, que se hallaba sentado cara al fuego, calentándose y frotándose las manos alternativamente, al oír la voz de la joven se levantó y, acercándose a la cabecera de la cama, murmuró, con más dulzura de la que pudiera esperarse de él:

—¡Vamos! No hay que hablar de morirse todavía.

—¡Pues claro que no...! —exclamó la enfermera, depositando apresuradamente en su bolsillo una botella de verde cristal que estuvo saboreando en un rincón con evidente regusto—. ¡Que Dios bendiga vuestra alma! Cuando hayáis vivido tanto como yo y hayáis tenido trece hijos, muertos todos, menos dos, que están conmigo en este hospicio, ya veréis cómo no lo tomáis de ese modo. Pensad en lo que es ser madre y en que hay aquí un corderillo que criar, ¡ea!

Evidentemente, esta consoladora perspectiva de esperanzas maternas no surtió el efecto apetecido. La paciente movió tristemente la cabeza y tendió la mano hacia su hijo.

El médico lo depositó en sus brazos. Ella apretó ardientemente sus pálidos labios sobre la frente del niño, se pasó luego las manos sobre el rostro, miró en derredor con ojos extraviados, se estremeció, cayó de espaldas... y murió. Le frotaron el pecho, las manos y las sienes; mas la sangre se había detenido para siempre. Antes habían hablado de esperanza y de consuelos. Hacía mucho tiempo que éstos eran desconocidos para ella.

—¡Todo ha terminado, señora Thingummy! —dijo el médico, al cabo.

—¡Ah! ¡Pobrecita! Ya lo veo —murmuró la enfermera, recogiendo el tapón de la botella verde, que se había caído sobre la almohada al tiempo de inclinarse a levantar al niño—. ¡Pobre mujer!

—No os molestéis en mandar por mí si el niño llora —dijo el médico, poniéndose los guantes con gran parsimonia—. Es muy probable que esté molesto. En ese caso, dadle un poco de papilla —se puso el sombrero y, deteniéndose junto a la cama, camino de la puerta, añadió—: Era guapa la muchacha... ¿De dónde vino?

—La trajeron anoche —respondió la vieja— por orden del visitador. La encontraron tendida en la calle. Debió de haber andado mucho, pues traía los zapatos destrozados; pero nadie sabe de dónde venía ni adónde iba.

Se inclinó el doctor sobre el cadáver y le alzó la mano izquierda.

—¡Lo de siempre! No hay anillo de boda. ¡Ah! ¡Buenas noches!

Se fue el médico a cenar, y la enfermera, tras haberse aplicado una vez más a la verde botella, se sentó en una silla baja delante del fuego y comenzó a vestir al infante.

¡Qué excelente ejemplo, el joven Oliver Twist, del poder de los vestidos! Liado en la colcha que hasta este momento fuera su único abrigo, lo mismo podría haber sido el hijo de un noble que el de un mendigo; difícil le hubiera sido al más soberbio desconocido asignarle su puesto adecuado en la sociedad. Mas ahora, envuelto ya en las viejas ropas de percal, amarillentas de tanto uso, quedó clasificado y rotulado, y al instante ocupó su debido lugar: era el hijo de la parroquia, el hospiciano huérfano, el galopín humilde y famélico que ha de ser abofeteado y tundido a su paso por el mundo, despreciado por todos y por nadie compadecido.

Oliver lloraba con fuerza; mas si hubiera podido saber que era un huérfano a merced de las indulgentes gracias de capilleros y limosneros, acaso hubiera llorado mucho más.

Que trata del desarrollo y educación de Oliver Twist y también de la Junta

Durante los ocho o diez meses siguientes, Oliver fue víctima de una serie sistemática de felonías y engaños. Le criaron a biberón. Las autoridades del Hospicio informaron debidamente a las autoridades parroquiales de la triste y desamparada situación del huerfanito. Las autoridades parroquiales preguntaron dignamente a las autoridades del Hospicio si no había en la casa mujer alguna que estuviese en condiciones de otorgar a Oliver Twist el consuelo y el alimento que necesitaba. Las autoridades del Hospicio respondieron humildemente que no, ante lo cual, las autoridades parroquiales, magnánima y humanitariamente, decidieron que Oliver fuese pensionado, es decir, enviado a una sucursal del Hospicio, situada a unas tres millas de distancia, en donde otros veinte o treinta juveniles transgresores de las leyes sobre la mendicidad se revolcaban por los suelos durante todo el día, sin el engorro de un alimento ni una ropa excesivos, bajo la maternal custodia de una señora de edad, que recibía a los delincuentes en consideración a siete peniques y medio por cabeza y semana. Con siete peniques y medio a la semana hay de sobra para alimentar a un niño; es mucho lo que puede adquirirse con siete peniques y medio, suficiente para atiborrarle el estómago y hasta para que se sienta molesto. Mas la madura señora era una mujer dotada de gran sabiduría y experiencia; sabía muy bien lo que convenía a los niños, y tenía una idea muy precisa de lo que a ella le convenía. Por eso se apropiaba de la mayor parte del estipendio semanal para su uso personal y relegaba a la creciente generación parroquial a una ración más escasa todavía de la que en principio se le asignara, con lo que hallaba en la ínfima profundidad una mayor holgura, demostrando con ello poseer muchas veces una grandísima filosofía experimental.

Conocida es de todos la historia de otro filósofo experimental que sustentaba la teoría de que un caballo podía vivir sin comer, demostrándolo tan a la perfección que logró que el suyo se conformase con una brizna de paja al día, y sin duda hubiese hecho de él el más fogoso y rápido animal, sin comer nada en absoluto, si no se hubiese muerto precisamente veinticuatro horas antes de recibir su primera y vivificante ración de aire. Por desgracia para la filosofía experimental de la dama a cuyo cuidado quedara entregado Oliver Twist, tal era, por regla general, el resultado alcanzado al poner en práctica su sistema, ya que en el preciso instante en que un niño había logrado existir con la más reducida porción posible del más flojo alimento, tristemente acontecía, ocho casos y medio de cada diez, que enfermaba de hambre y de frío, caíase al fuego por descuido o medio se asfixiaba por accidente, en cualquiera de cuyos casos el desventurado ser era llamado al otro mundo, donde se reunía con los padres a quienes nunca había conocido.

A veces, con motivo de alguna indagación más minuciosa que de ordinario sobre algún niño que quedara olvidado al levantar una cama, o que resultara inadvertidamente escaldado al lavarle, con quemaduras de muerte, si bien era extraño que ocurriese este último accidente, pues que rara vez se efectuaba en el establecimiento nada que se pareciese a un lavado, se le metía en la cabeza al Jurado hacer preguntas molestas, o estampaban los vecinos rebeldes su firma en una protesta. Mas estas impertinencias pronto quedaban reprimidas por las declaraciones del médico y por el testimonio del celador, el primero de los cuales, siempre que tuvo que abrir un cadáver, nada halló en su interior —cosa muy probable, por cierto—, jurando el segundo todo cuanto apetecía la parroquia, prueba de su adhesión al cargo. Aparte de esto, la Junta administrativa realizaba periódicas peregrinaciones al establecimiento; mas siempre enviaba la víspera al celador para anunciar su visita. De este modo, cuando ellos iban, encontraban a los niños pulcros y aseados. ¡Y qué otra cosa podía apetecer el pueblo!

No cabe esperar que este sistema de cultivo hubiese de producir una cosecha extraordinaria ni exuberante. El noveno cumpleaños de Oliver Twist le halló pálido y delgado, algo corto de estatura y de circunferencia decididamente escasa. Mas la Naturaleza o la herencia habían dejado un vigoroso espíritu en las entrañas de Oliver. Tuvo espacio abundante para desarrollarse, gracias al mezquino alimento del establecimiento, y quizás a esta circunstancia se deba el que pudiera llegar a este su noveno aniversario. Sea como fuere, es lo cierto que llegó, y lo celebró metido en la carbonera, en la selecta compañía de otros dos caballeretes que, después de compartir con él una buena tunda, quedaron allí encerrados por la terrible osadía de tener hambre. En aquel momento, la señora Mann, la buena ama de casa, se vio inesperadamente sorprendida por la aparición del señor Bumble, el celador, que trataba de abrir el postigo del jardín.

Próximo fragmento: 'Labor arcaica' de Raduan Nassar

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.