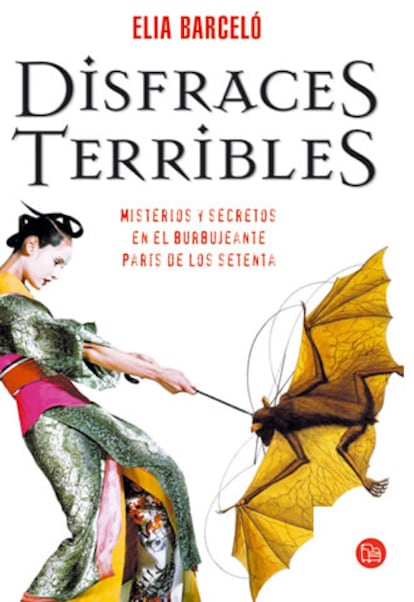

Disfraces terribles

La fachada oficial de un famoso escritor suicida y los «disfraces terribles» de su vida y obra centran la historia de esta apasionante novela, entre negra y realista, en la que Elia Barceló vuelve a demostrar su maestría.

Esta noche ¿en un sueño, he vuelto al departamento de la Rue de Belleville. Con el corazón saltando de alegría, ahogándome en mi propia respiración, inspiraciones rápidas y cortas que incluso en el sueño —y yo sabía que soñaba— me mareaban, dejando estrías de colores en los objetos sobre los que se posaban mis ojos, he vuelto a recorrer sus amplias habitaciones, he vuelto a abrir las puertaventanas para que entrara de nuevo aquella luz que no he recuperado ya nunca desde que lo abandonamos, aquella luz gloriosa, dorada, que convertía las estanterías llenas de libros, los papeles regados por el piso, los vasos y las botellas abandonadas sobre las mesas, en joyas rutilantes, en una fiesta de colores cálidos, atractivos: los colores de la felicidad.

Todo hablaba de una vida intensa, atrapada en un momento de reposo, pero presente, palpitante; de una vida llena de largas noches entre amigos, a la luz de las velas; de vasos de vino tinto compartido en la penumbra fragante de humo de tabaco negro; de eternas conversaciones literarias; de risas y comentarios malintencionados; de ojos brillantes

y labios húmedos; de seres que gozaban del presente despreciando el pasado, que sabían que el futuro se extendía frente a ellos como una autopista junto al mar.

¡Éramos tan jóvenes! ¿Cómo podíamos saber?

Pero yo había regresado, había recuperado mi cuerpo de entonces, mi mente de entonces, mi alegría, mi seguridad de que la vida era una fiesta que nunca terminaría. «París era una fiesta». Sí. Una fiesta incesante para los que montábamos la vida como si la vida fuera un potro bravo que sólo nosotros podríamos domar.

Yo recorría las habitaciones fijándome en minucias, en pequeños detalles de la vida cotidiana abandonados por los rincones, esperando a su dueño: un sombrero con flores de tela azul que Marita había olvidado en primavera y aún seguía junto al piano, sobre el horrendo busto de Mozart que habíamos comprado un domingo en el mercado de las Pulgas; una pipa de espuma que algún desconocido de los muchos que aparecían por nuestra casa se había dejado entre los libros del salón; un librito de poemas dedicado por el autor, abierto y aplastado en la mesa por el peso de un cenicero rebosante de colillas sin filtro.

El sol de la mañana atravesaba las botellas vacías creando lagos de sombra verde sobre el parqué, haciendo bailar las motas de polvo dorado como una lluvia de monedas de oro fino: nuestra riqueza, la única que teníamos entonces y que nos bastaba para vivre d'amour et d'air frais.

La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta; se veía la esquina de la cama revuelta, con la colcha india cayendo en borbotones, grana, verde y oro, sobre el entarimado del piso, atrapando una de mis pantuflas turcas, indefensa entre sus suntuosos pliegues. Raúl estaría aún en la cama, con el brazo cubriéndole los ojos para protegerlos de la luz. Si abría la puerta —suave, suavemente, para que su chirrido no lo despertara—, podría verlo de nuevo como era entonces, un joven dios pagano reflejado en las profundidades del espejo de la chimenea, dormido como el fauno de Debussy.

Mi mano se apoyó en el sillón de lectura y entonces sentí el roce de la lana contra mi piel, y su perfume. Raúl se habría desnudado por el camino, como siempre, dejando su pulóver abandonado en el sillón. Lo recogí como si fuera un niño dormido y lo acerqué a mi rostro para sentir su suavidad, su calor, la dulzura del color burdeos —su favorito— y su olor casi olvidado, el olor inconfundible de Raúl.

Sin decidirlo, me rodeé la cara con la lana tan tibia y la froté contra mi piel, una caricia seca, apenas unos segundos.

Aparté el pulóver sintiéndome estúpida y feliz, y entonces, al verme en el espejo que colgaba a la izquierda de la puerta del cuarto, me descubrí ensangrentada, todo el rostro cubierto de pequeñas heridas que rezumaban una sangre roja como el burdeos. Volví a mirar el pulóver que aún tenía entre las manos y se había vuelto marrón, y entre sus pliegues descubrí cientos, miles de cristales diminutos, como polvo de estrellas, que acababan de lijarme la piel convirtiéndola en un paisaje masacrado.

Supe que había vuelto a soñar lo mismo que tantas otras veces y me desperté con un grito, húmeda de sudor, envejecida, sola en este piso que es mi casa desde hace tantos años, aterrorizada de tener que volver a pasar por tantas cosas que había ido olvidando.

Capítulo 1

Eran ya las ocho y diez cuando André se le acercó sorteando grupos de asistentes a la presentación y le susurró al oído: «Habría que empezar, Ari».

Ari volvió a pasear la mirada por la sala, más llena de lo que se hubiera atrevido a esperar, la fijó de nuevo en la puerta de entrada y suspiró.

—Estaba esperando por si venía.

No era necesario decir a quién se refería, André lo sabía perfectamente.

—No va a venir, Ari. Vamos a empezar.

—¿Te ha dicho ella que no iba a venir? Me escribió en julio diciéndome que se iba dos meses a hacer una cura de belleza a una clínica americana y que no estaría localizable. Desde entonces no ha contestado a las cartas que empecé a mandarle cuando calculé que habría vuelto ya, ni siquiera unas líneas cuando le envié el libro terminado; pero esperaba que viniera a la presentación.

André sacudió la cabeza, impaciente, y miró el reloj de modo demostrativo. En los tres meses que llevaban sin verse, André había envejecido mucho. Ahora, por primera vez, se le notaba que tenía más de sesenta años.

—¿Estás seguro de que no viene?

—Todo lo seguro que se puede estar.

—Pero ¿qué le he hecho yo ahora, André? Cuando nos despedimos, estaba claro que era solo por dos meses. ¿Te acuerdas de que me acompañó al aeropuerto a fines de junio? Todo estaba bien entonces. Ayer, antes de salir hacia acá, la llamé a casa, pero daba una señal rara, como si se hubiera cambiado de número. ¿Tú sabes qué pasa?

André volvió a esbozar un gesto de impaciencia.

—Dímelo si lo sabes, maldita sea. No pienso empezar hasta que contestes.

—Está bien. Tú lo has querido —dijo André llevándolo de un codo hasta la mesa de lectura—. No es el momento más adecuado, pero si te empeñas...

Se sentaron ambos y poco a poco empezó a hacerse el silencio en la sala mientras la gente se iba acomodando para escuchar la lectura.

—Amelia murió el 22 de agosto. Por eso sé con toda seguridad que no va a venir —dijo André mirándolo casi fieramente a través de las gafas sin montura—. Ella no quiso que te lo dijera.

Ari tuvo la repentina sensación de que la sala desaparecía y los asistentes quedaban convertidos en fantasmas insustanciales.

—Luego te daré unos papeles que dejó para ti. Me pidió que te los entregara después de la presentación del libro.

Ari asintió en silencio, tragando saliva como si necesitara una ayuda para poder tragar también la noticia que acababa de recibir.

—¿De qué murió?

—De leucemia. Cuando tú la conociste ya estaba enferma.

—Nunca me dijo nada.

Incongruentemente, André soltó una breve carcajada.

—¿No te diste cuenta de que Amelia sólo contaba lo que quería contar? Amelia podía ser una esfinge. Yo la conocí toda una vida y sé que hay cientos de cosas que nunca llegaré a entender. ¡Y mira que nunca me he privado de preguntar!

—Pero la querías —dijo Ari buscando su mirada.

André contestó sin apartar la vista:

—Con toda mi alma.

Antes de que Ari pudiera hacer una pregunta más, André se levantó y comenzó la presentación, palabras y más palabras que apenas si llegaban al cerebro de Ari, anestesiado por la noticia: «magna obra de documentación», «más de cuatro años

de trabajo», «hemeroteca», «decenas de entrevistas con allegados», «construcción de un brillante mosaico», «el hombre, la obra, la sociedad de su tiempo», «extraordinaria biografía», «Raúl de la Torre, el prestipalabrador».

Como un autómata, encendió la lamparilla mientras las luces de la sala se apagaban y, mirando sin ver al público que seguía sus movimientos, se aclaró la garganta y empezó a leer para ella.

Próximo fragmento: 'Las aventuras de Oliver Twist' de Charles Dickens

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.