Julián Casanova, historiador: “Lo bueno que hizo Franco lo hicieron las democracias sin tortura ni pena de muerte”

El catedrático de Historia Contemporánea publica una nueva biografía del dictador, un sólido retrato que muestra desde su paso por África y la ayuda de Hitler al inicio de la Guerra Civil hasta el esencial papel de la Iglesia en el régimen

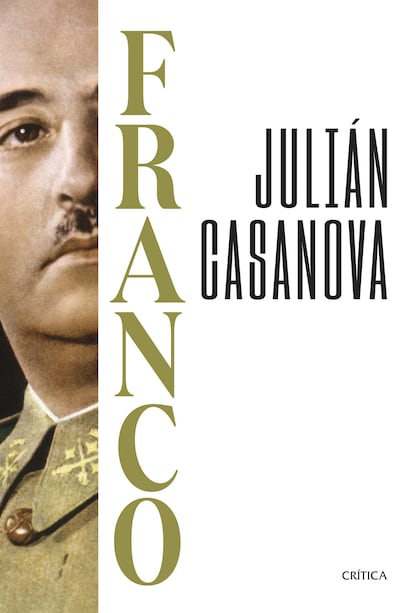

Dice Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) que la historia conduce “por muchas calles y direcciones” y que solo se entiende a través de una “indagación profunda” en los hechos del pasado. En Franco, Casanova construye un retrato del dictador para el siglo XXI en casi 400 páginas con 30 capítulos breves y muy ágiles, que ha completado con un álbum fotográfico que da cuenta de los personajes que lo rodearon, una rigurosa cronología y un amplio comentario bibliográfico. Hay algo en Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, que lo convierte en una rara avis dentro de su oficio: los largos periodos de tiempo que ha enseñado fuera de España, en Estados Unidos pero sobre todo en Budapest y Viena en la Central European University, y su afán por intervenir en la discusión pública, ya sea en las redes o en los medios de comunicación tradicionales. Ha estudiado y escrito sobre el anarquismo, la República o la Guerra Civil, pero también sobre Europa rota tras la Gran Guerra, la Revolución Rusa o la violencia que ha marcado el siglo XX. Dice que “es posible explorar el pasado sin buscar una condena o una absolución”: “No se puede poner a nadie en una sala de juicio porque la bondad o la maldad de los personajes no es un concepto histórico”. De Francisco Franco comenta que “no fue un personaje carismático”, pero que frente a otros, que sí lo fueron, murió en su cama y tuvo un entierro faraónico, “y habrá que explicar por qué”.

Pregunta. ¿De dónde viene Franco?

Respuesta. Nace en 1892 en una familia gallega que estuvo largo tiempo vinculada a la Armada en un momento en que España ha perdido las colonias y en la que pertenecer a la Armada ya no supone ninguna gloria. Su padre, que abandona a la familia justo cuando él inicia sus estudios en Infantería, no es nunca una referencia en su vida; su madre es para él la bondad. Su formación es la típica que hubiera tenido en la Galicia de finales y principios de siglo un hijo de militares, una mezcla de tradición castrense y catolicismo. Nada extraordinario hubiera sucedido si Franco no pasa por África.

P. ¿Es entonces África una de las claves?

R. Me di cuenta de que todos los dictadores de su época habían pasado por la I Guerra Mundial, y él no. Y África fue para él algo muy similar a aquella experiencia. Franco ha dicho que la Academia Militar de Toledo, a la que entró en 1907, hizo de él un hombre, y su hija ha recordado que allí sufrió humillaciones. A África llega en 1912, tras salir de la Academia con un expediente poco prometedor, y está hasta 1926, y le deja una huella indeleble.

P. ¿En qué sentido?

R. Entendió que allí se estaban partiendo el pecho por la patria y los políticos los tenían abandonados, y empezó a inventarse un personaje que se sostenía en el heroísmo, en el “todo lo hago por mi patria”. Ascendió de manera rapidísima por méritos de guerra.

P. Llegó a ser general con 33 años.

R. El ascenso rápido por méritos de guerra es importante para entender el odio que le tuvo a Azaña cuando en su reforma militar echó abajo este tipo de promoción. También lo odió por cerrar la Academia General Militar, que creó la dictadura de Primo de Rivera y de la que Franco fue director. Ahí entramos ya en la zona de los agravios. Los fue acumulando y los irá soltando a lo largo de su vida, y puede hacerlo porque llega a tener un poder con el que nunca había soñado.

P. ¿En qué momento lo obtiene?

R. Sin el golpe de Estado, tal como le salió, porque él no era el principal de los implicados, y sin la guerra, tal como le empezó a ir a partir de octubre, cuando fue elegido por los suyos jefe del Gobierno del Estado español, Franco no hubiera sido tan importante. Antes de 1936, solo era un héroe de guerra más, el general de división más joven de Europa.

P. ¿Qué importancia tuvo que al inicio de la guerra fuera quien contactó con Hitler?

R. Sin estar en Marruecos, la carta que le envía a Hitler nunca hubiera existido. Tuvo acceso a algunos alemanes allí que le permitieron llegar a él. Cuando su emisario llega a ver al Führer con la carta no le dice que se la envía Franco, sino un general español que está en dificultades tras dar un golpe de Estado contra la revolución. Y es entonces cuando Hitler muestra interés. Ya lo había explicado Preston: el ascenso a la cúspide del poder de un nadie más que nadie se produce porque sabe jugar la carta de la internacionalización y consigue pasar las tropas por el Estrecho y la ayuda de Hitler. Dos semanas después de empezar todo, alemanes e italianos ya se han puesto de acuerdo para que todas las armas pasen por Franco. Mola, Queipo de Llano y los demás quedan descartados. Tras la toma del Alcázar, que le da fama, empieza otro Franco.

P. ¿El Franco político?

R. En Zaragoza, en la Academia, con los múltiples agasajos que recibe, empieza a ver la miel del poder político. Que, claro, tiene que estar subordinado al poder militar. Y ya no piensa en otra cosa.

P. ¿Qué significa su victoria?

R. Que no tiene que demostrar nada. A él lo quieren porque ha ganado la guerra y librado a España de los comunistas.

P. ¿Qué tipo de régimen y de personaje construye durante la guerra?

R. Cuando se convierte en el jefe se da cuenta de que los militares rebeldes no tienen ningún plan. Serrano Suñer le dice que gobierna un Estado campamental y que necesita un Estado moderno: nazi, fascista, con un partido único. Franco tiene que conjugar la tradición militar de la que viene con el muy importante peso del catolicismo que lo apoya y con una fuerza nueva, la de Falange, que no ha llegado a ser un partido de masas. Franco fue construyendo su régimen mientras guerreaba.

P. ¿Y eso qué importancia tuvo?

R. Le permitió darse cuenta de la importancia de la religión y de los ritos. No solo sirve la propaganda, hacen falta los rituales. Y los ritos se realizan en torno a los mártires. Es lo que Gentile llama la religión política del fascismo. Los mártires empiezan a aparecer por todas partes, y los lugares de memoria.

P. Tras el final de la II Guerra Mundial, Franco se reinventa de nuevo.

R. El fascismo y la Iglesia, esa combinación para mí es la clave, y repartir juego, sin olvidar a los militares que estuvieron con él. Sabe que, por mucho fascismo y por mucha Iglesia, sin los militares que están a su lado no va a durar nada. Son los tres grandes ejes que van a marcar la historia de España. Cuando uno de ellos tiene que desaparecer, con la derrota del fascismo en la guerra, Franco recibe de Carrero Blanco un informe en el que le dice que desde fuera no los van a echar, así que de lo que se trata es de mantener el orden y aguantar.

P. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto dentro del país?

R. Franco se ha dedicado seis años a limpiar España y ha liquidado al enemigo interno, que está en el cementerio o en el exilio. Franco consigue en la posguerra, en medio del hambre y la represión, explicarle a la gente que él no tiene nada que ver en todo eso. Y consigue también transmitir que la monarquía que don Juan representa es la monarquía liberal que ha llevado a España a un fracaso rotundo, así que hace bien en saltarse la línea dinástica. Y conservar el poder.

P. ¿Cómo lo consigue?

R. La parte más sucia de las dictaduras no la llevan los dictadores. Kershaw, en su biografía de Hitler, inventó un término que yo lo aplico a Franco: “En la dirección del Führer”. El Führer no tenía que recordarle a nadie lo que tenía que hacer. Y lo mismo pasa con Franco.

P. Dice que los años cincuenta son la edad dorada de la tiranía.

R. Le doy mucha importancia a la guerra de Corea. Es el punto de inflexión que les permite a los poderes occidentales darse cuenta de que la Unión Soviética fue un aliado contra el fascismo pero que en ese momento es el enemigo. Franco lo capta de inmediato. Ese cambio es clave; el otro es el amigo americano. Que entiende que Franco más Salazar más lo que ocurre en Grecia son decisivos para controlar el Mediterráneo. El año 1953 es clave: se firma el concordato con el Vaticano y los acuerdos con Estados Unidos. Sabe que ya nadie lo va a tocar y, a partir ahí, ancha es Castilla. Para la corrupción y para todo.

P. ¿Qué ocurre con la llegada del Opus Dei al poder a finales de los cincuenta?

R. El Opus, desde un enfoque weberiano, hizo en un país sin protestantismo lo que produjo la ética protestante: racionalizar la Administración y el Estado para modernizar el capitalismo, y lo hizo sin abandonar el autoritarismo.

P. ¿Y los sesenta?

R. Conseguir aguantar con los grandes cambios que se producen entonces tiene mucho mérito. Además de recurrir a la represión, deja trabajar a la gente del Opus y, además, se produce una edad dorada del falangismo con gente del Movimiento tipo Fraga. Hasta que en 1969 sale a la luz Matesa, y se airea un caso de corrupción que toca a la Falange: el régimen se parte por arriba. Todos los estudios de las dictaduras muestran que estas solo caen por las luchas internas entre los que mandan. De la dictadura saco una conclusión clara: todos los personajes que rodean a Franco son masculinos, y tienen una doble moral. De los 119 ministros que tuvo, no hubo ninguna mujer, pero tampoco en la vida personal tenían relevancia: en las cacerías se sentaban en otro sitio, no comían con los hombres. Era una mentalidad cuartelera, pero pasada por África. Había misoginia en la forma de gobernar, en las leyes, en el desprecio y la subordinación de la mujer.

P. ¿Y la oposición?

R. Antes de la aparición de Comisiones Obreras, la oposición está en la catacumba. El sindicalismo clásico de la UGT y la CNT y los partidos políticos están desmontados, tienen un miedo terrorífico. Lo que surge es una nueva mentalidad que ya no va a luchar para echar a Franco y hacer la revolución. Esto lo captó Santos Juliá, lo captó Javier Pradera. Los nuevos eran gente de izquierda, pero ya no peleaban por la conquista de la Bastilla. Con un ejército unido, eso no se puede hacer. La verdadera oposición estaba en las asociaciones vecinales de barrio, en los curas obreros que por primera vez hablan de socialismo, en CC OO y en una decena de grupúsculos revolucionarios maoístas que aún creían que se podía hacer algo. Pero se veía que no iba a poder ser.

P. A Franco se lo defiende diciendo que fue un modernizador.

R. Que haya hoy quienes desde la ultraderecha quieren revitalizar a alguien que ya la mayoría de la gente sabía que no había hecho ningún bien a la historia de España, me permite creer que una biografía como esta pueda servir para hacer pensar. Hacer pensar, no adoctrinar. La gran peculiaridad de nuestra historia es que durante las tres décadas en las que en la Europa occidental se consolida la democracia y el Estado social de derecho, España está fuera de eso. Si Franco hubiera muerto en 1945, hoy sería recordado como un fascista.

P. ¿Hasta cuándo se mantuvo la represión?

R. Hasta el final. El Tribunal de Orden Público, el TOP, se crea en 1963 y se disuelve en enero de 1977. Todas las cosas buenas que hizo Franco las hicieron las democracias occidentales sin necesidad de torturas, de cárcel, de políticas de exclusión, de penas de muerte. Si la democracia no sabe explicar estas cosas, eso es otro problema: la historia sí lo hace.

P. Su biografía de Franco aparece en el contexto de una ácida polémica sobre los actos programados para celebrar su muerte.

R. Creo que 50 años después de la muerte de una persona que estuvo 40 años en el poder y que marcó la vida de España es un buen momento para explicarles a los ciudadanos muchísimas cosas. La fecha merece una conmemoración y que la gente pueda saber qué fue la dictadura de Franco. Un Gobierno, socialista o no, democrático no debe tener en 2025 ninguna duda sobre esto. Tenemos una peculiaridad, y no está en Sánchez, sino en un PP que nunca va a participar en esto, en una derecha que no ha sabido abordar nunca con libertad un pasado que también perteneció a la derecha de otros países europeos. Podría mirarse en Adenauer, en la democracia cristiana, para entender que a estas alturas todo lo que sea fascismo o autoritarismo no vale.

Franco

Crítica, 2025

528 páginas. 22,90 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.