Un día en Medellín con Fernando Vallejo

Radical en su discurso y exquisito en las formas, visitamos en su casa al escritor vivo más relevante en Colombia, que regresa con la novela autobiográfica ‘Escombros’

El gran ogro de las letras colombianas esconde un anfitrión esmerado. En una libreta ha apuntado la aerolínea, el número de vuelo y la hora a la que llegan sus visitantes. Le preocupa que los asalten de noche en alguna de las carreteras que rodean los cerros de Medellín. Quiere conocer también el teléfono del hotel en el que hospedan. Por lo que pueda ocurrir. Cuando los tiene ya frente a su casa, al otro lado de la acera, les lanza una última advertencia: ¡cuidado con las motos! Fernando Vallejo es un escritor colérico, envuelto en llamas, cuya mayor preocupación resulta ser, cara a cara, si sus invitados desean una segunda taza de café.

Vallejo vive en una casa baja con un portón de madera franqueado tras unas rejas negras. Su porte elegante, de hombre esbelto, se adivina en el umbral. Adentro, un pequeño corredor da paso a un patio de piedra. La habitación del escritor vivo más relevante de Colombia queda a la vista a través de una puerta y una ventana abiertas de par en par. Una luz sucia se cuela desde el tejado en esta mañana nublada y desapacible. Dos sencillas camas individuales, sin cabecero, ocupan el centro de la estancia. En la mesita de noche reposan un reloj circular con patas, una lámpara con forma de busto y varias cajas de medicinas con las que sobrelleva los achaques de sus 78 años. Su escritorio, sobre el que reposa un ordenador con torre, está pegado a la pared. Ahí escribe y pasa horas y horas buscando en Google noticias sobre la pandemia, en la que no cree, los Borbones y Vladimir Putin, algunas de sus obsesiones más pronunciadas.

—Los novelistas no saben para dónde echar la novela. Creo que no se han dado cuenta de que no es el fin mío, que lo veo claro por todos los años que tengo, sino el fin de la humanidad.

El autor que ganó reconocimiento con una novela como La virgen de los sicarios y un prontuario sobre los crímenes de la Iglesia, La puta de Babilonia, anuncia la extinción de la especie humana con una sonrisa en la boca, en un tono afable. Entrecierra los ojos para contemplar mejor la reacción de quienes lo escuchan. “¿Un vasito de agua?”, ofrece después de un silencio. Parece convencido que tras él desfilará el resto por el problema de la superpoblación en el mundo, la destrucción ecológica y la proliferación de armas nucleares. Los novelistas de este tiempo, sospecha, no ven el precipicio, pese a tenerlo frente a sus ojos. “No son capaces de apresar el vértigo del desastre final. Está ahí. Aunque la verdad, no es asunto mío. No tengo hijos para decir que les dejo un planeta desolado”.

El suyo personal se comenzó a derrumbar hace cuatro años. Entonces vivía en un bonito apartamento de la Ciudad de México que compartía desde hacía casi 50 con David Antón, su pareja, un escenógrafo reputado, y con su perra, Brusca. La tierra se movió bajo sus pies. Un terremoto de magnitud 8.2 hizo temblar su edificio, levantado en la frondosa avenida Ámsterdam sobre un terreno pantanoso. Los tres habitantes de la casa subieron hasta la azotea, a la espera de que la edificación colapsara. En el inmueble de enfrente reconocieron, aunque era de noche y la red eléctrica se había caído, al cineasta mexicano Arturo Ripstein, que había hecho los mismos cálculos mentales que ellos para salvarse del desastre. Bajo los escombros murieron más de 300 personas. Su edificio nunca se cayó, ellos no sufrieron ningún daño, pero el universo que habían construido juntos, las costumbres y la complicidad de los que se quieren de verdad, comenzó a resquebrajarse.

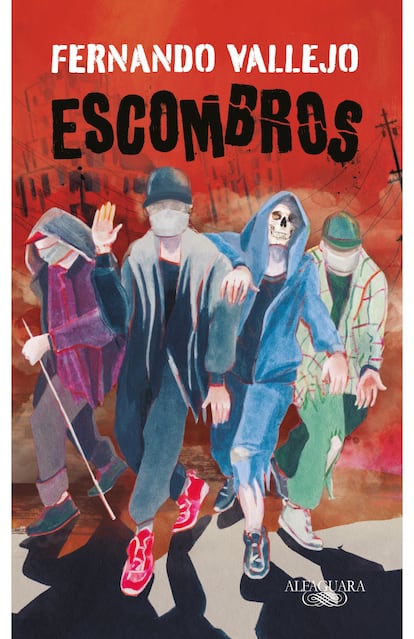

Ese punto de quiebre es el inicio de la última novela de Vallejo, Escombros, que sale en octubre a la venta en España editada por Alfaguara. El escritor reniega de su carácter biográfico, pero las similitudes con su vida son más que evidentes. Lo que sigue es el retrato de la decadencia, descrita con su extraordinaria y fluida voz propia. Leerla es sumergirse en sus pensamientos, un cosmos amorfo, donde hay humor y hay saña, violencia y chispazos de bondad, siempre con la sensación de que transporta su juicio desde lo más hondo de su conciencia al teclado, sin filtros.

El narrador, en primera persona, asiste al espectáculo de los muebles destruidos y esparcidos por el suelo. El edificio se convierte en una ruina. El ascensor no funciona, la luz prende cuando le viene en gana. El resto de vecinos deja de pagar la comunidad y el protagonista de la novela fermenta un odio visceral hacia ellos, hasta que lo inunda un pensamiento homicida. La muerte de Antón a los 95 años, poco después, le lleva a tomar la decisión de marcharse de México para siempre para volver a Medellín, su cuna.

Y aquí estamos, al final de todo, porque ese mismo periplo lo han compartido autor y personaje. Se marchó apenas con una maleta y Brusca sedada en la bodega del avión. Pilar Reyes, su editora, rescató de entre lo que pretendía dejar atrás los ejemplares de primera edición de sus libros, encuadernados en cuero. También cartas y documentos que le entregó a un investigador que piensa escribir una biografía de Vallejo más adelante. El interesado no quiere oír hablar del tema. “No me importa, ¿a quién le interesa mi vida?”, se pregunta.

—Pues usted escribió una magnífica de Barba Jacob, el poeta colombiano.

—Me costó 10 años de investigación, me costó la sangre hacerla. Pero me di cuenta de que la biografía era un género menor por sus limitaciones, como tener siempre que decir la verdad.

—Entonces no le da valor a este libro suyo.

—Ninguno. Nunca una biografía será una gran obra literaria.

Vallejo se levanta de la silla de un salto y agarra una chaqueta del perchero. “Vamos”, anuncia. Quiere mostrar algunos barrios de Medellín. Un guía turístico de lujo. En la calle detiene un taxi con el brazo en alto. El conductor ajusta el retrovisor para observar mejor a los ocupantes del asiento trasero. Entonces el hombre cae en la cuenta: “¡Maestro Vallejo! Me alegro mucho cuando lo veo por la calle paseando a su perro”. “Brusca, Brusca se llama”, le aclara él. “Qué honor, es usted nuestro García Márquez”. No hay rastro de vanidad en el escritor en estos momentos, que observa por su lado de la ventanilla el tráfico de Medellín, en silencio.

No hay rastro de vanidad en el escritor en estos momentos, que observa por su lado de la ventanilla el tráfico de Medellín, en silencio

El viaje que Vallejo tiene preparado arranca en una estación de metro. El taquillero también lo reconoce y celebra con efusividad tener el honor de venderle los pasajes. El escritor, más que lectores, tiene creyentes. En México, sus admiradores daban vueltas en círculo al viejo hipódromo que es la calle Ámsterdam por si se lo tropezaban paseando a la perra. Entre la multitud del vagón, sin embargo, parece uno más. Aunque no conviene llevarse a engaños con este señor enjuto, canoso, de rostro afilado y voz queda. Se trata de un viajero inexpugnable, imposible de robar. Lleva toda su ropa a un sastre para que le coloque cremalleras por todas partes. Le aterra que le roben la documentación. Sabe que un trámite burocrático colombiano es la antesala del infierno.

Toca apearse del metro en una estación que conecta con un teleférico. El cable remonta unos cerros donde se apiñan las comunas de Medellín. “Nada de esto existía cuando yo era niño”, recuerda. Pasan ante los ojos los barrios de Santo Domingo y Sabaneta. Aquí se rodó la película basada en La virgen de los sicarios, la historia de un intelectual que al volver en los 90 a su ciudad, en pleno auge del cartel de Pablo Escobar, se enamora de un sicario.

—Desde esa película no he vuelto al cine. Es el mundo mío, donde puedo estar yo a través del actor que hace el papel. Esa es la única película que quiero, el resto no las quiero, no me interesan. El cine es un embeleco del siglo XX que está durando más de la cuenta.

Una familia venezolana que viaja en la misma cabina lo mira asombrada. En sus palabras transmite un carácter bondadoso, aunque sepulte de un plumazo una de las bellas artes. Una que conoce a la perfección, sin duda. Cuando era un veinteañero estudió cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Entonces hizo tres películas —difíciles de conseguir ahora— de las que no quiere saber nada. No le convence el resultado. Si se las topa de casualidad en televisión, cambia de canal.

La poesía también le decepciona a estas alturas. “Lo que llamamos poesía es un atropello al idioma. Nunca me he tragado ese cuento de grandes poetas, ni en este idioma ni en otro, aunque este es el que me importa”. En el pasillo de una estación del metro se cruza con un retrato de León de Greiff, uno de los grandes poetas colombianos. Vallejo lo mira desde la superioridad del hombre vivo. De Greiff, con el bigote y el pelo repeinado hacia atrás, le aguanta el desafío con los ojos brillosos de los personajes esculpidos en mármol. El poeta parece cuestionarle si acaso él está hecho de la materia de los autores inmortales. Vallejo lo señala con el dedo antes de irse: “El último gran poeta de la lengua española”.

De vuelta en casa, Brusca lo recibe con un entusiasmo exagerado que amenaza con derribarlo. Vallejo se encoge entre dos paredes mientras la llena de piropos. Brusquita mía, mi amor. De su habitación saca varias copias de La libreta de los muertos. Se trata de un registro de fallecidos de gente que se haya cruzado al menos en una ocasión. Cuando llegó a México solo tenía anotadas a tres personas, ahora a 1.200. “Nunca encontrarás ahí a David”, confiesa. “Ni a mí, pues cómo me anoto a mí mismo, traicionaría el espíritu de la libreta”.

La muerte de Antón lo dejó en shock: “Su desaparición fue terrorífica”. Era un hombre educadísimo, elegante, que a menudo intervenía en una cena cuando Vallejo soltaba alguna de sus bravatas: “¡Ay, Fernando, qué cosas dices! Van a pensar que no somos personas”. Sus teorías acerca de Dios, la Iglesia, el control de la natalidad, le eran ajenas. A través de él, el escritor conoció a personajes históricos como Chavela Vargas o la actriz María Félix. Esa coincidencia no le mueve un músculo a Vallejo, que no cuenta ni una anécdota de ese mundo en brillantina que le tocó vivir. “No me interesa”, zanja. Solo era el acompañante de Antón, quien sí contaba unas historietas deliciosas al respecto. Su marcha supuso la desaparición del último gentleman mexicano.

El próximo libro mío se va a llamar ‘El chorro de fuego’. El que me van a echar a mí pronto en el crematorio.

Vallejo acompañó su cadáver hasta la funeraria, donde fue cremado. Les dejó las cenizas a las sobrinas de Antón. El fotógrafo Camilo Rozo le enseña una imagen de una cremación, en el momento exacto en el que al cuerpo le impacta “un chorro de fuego”. Al escritor se le ilumina la cara con la sonoridad de la frase: “El próximo libro mío se va a llamar El chorro de fuego. El que me van a echar a mí pronto en el crematorio. Tiene cuatro palabras y seis sílabas. El-cho-rro-de-fue-go, un hexámetro. Están bien distribuidos los acentos, no como en Cien años de sole-DAD, que termina así, con un nombre de señora. Qué cosa tan horrorosa ese título y ese libro”. El comentario del taxista, en efecto, no le pareció elogioso.

Un ruido industrial perturba la quietud del momento. Son los extractores de dos restaurantes cercanos, en funcionamiento durante 15 horas al día. Producen un sonido sordo que atenta contra los oídos. “Ya de aquí no me voy ya”, dice mirando a su alrededor. “No quiero ir a ningún sitio. No soy capaz de salir, de tomar un avión. Está más allá de mi capacidad mental. Probablemente muera en esta casa, oyendo ese ruido”.

Escombros. Fernando Vallejo. Alfaguara, 2021. 200 páginas. 18,90 euros. Se publica el 14 de octubre.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.