Golpes, balas y olvido: 40 años del asalto que sumió a la Universidad Nacional en el conflicto armado

El 16 de mayo de 1984, la Policía ingresó por la fuerza al campus en Bogotá. Cuatro décadas después, los testigos reviven las denuncias por violaciones de derechos humanos

Elizabeth Díaz recuerda el 16 de mayo de 1984 como uno de los peores días de su vida. En esa fecha, justo hace 40 años, era estudiante de Psicología y fue testigo de cómo la Universidad Nacional de Colombia se convirtió en un campo de batalla. Dice que escuchó los sonidos de las motos de la Policía cuando ingresaban al campus y los gritos de los estudiantes que huían despavoridos. Refugiada en unas residencias estudiantiles, señala que le quedó grabada la imagen de unos cadáveres amontonados a lo lejos. Durante 30 años calló lo que había visto, no pudo despegarse del miedo de que su vida corriera peligro si denunciaba. Eso cambió en 2015, cuando comenzó a compartir su historia con el proyecto de memoria estudiantil Archivos del Búho. Hoy, afirma que guardar silencio ya no es una opción. Para ella, sería ser cómplice de la impunidad del Estado.

“Uno creería que es mentira si no fuera porque lo vivió”, comenta a unas 30 personas que participan de un recorrido por sitios de memoria universitaria con Archivos del Búho. Sabe que es difícil convencer sobre la existencia de muertos o desaparecidos de los que no hay registros, como sí hay de decenas de heridos y detenidos ese día. Rodrigo Torrejano, investigador de Archivos del Búho, es enfático en que no pueden hablar de “masacre” porque no tienen pruebas. Pero Díaz está ilusionada con que este aniversario logre visibilidad en los medios de comunicación y permita que se acerquen familiares de estudiantes desaparecidos, como ocurrió hace unos años con el caso del Colectivo 82, que probó la desaparición de ocho estudiantes en 1982.

El 40° aniversario de los hechos de 1984 se produce en medio de una profunda crisis institucional. Los estudiantes están en paro desde marzo, en rechazo a la decisión del Consejo Superior Universitario de nombrar al profesor Ismael Peña como rector. El designado se posesionó el 2 de mayo en una notaría, sin el aval del Ministerio de Educación. Hay tensión, asambleas y enfrentamientos recurrentes con la Policía en las inmediaciones del campus. A simple vista, el déjà vu del 16 de mayo de 1984 podría darle fuerza al reclamo de Díaz. Sin embargo, es contraproducente. “Cuando termina en tropel, los medios de comunicación no hablan de lo que se denuncia. Los asesinados en 1984 se borrarán”, afirma la antigua estudiante.

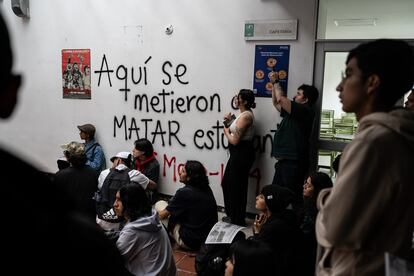

La coyuntura y la historia se entrelazan en los espacios de la universidad. “Aquí se metieron a matar estudiantes el 16 de mayo de 1989”, se lee cerca a grafitis contra Peña. En la plaza Che Guevara, donde estudiantes decapitaron una estatua de Francisco de Paula Santander en 1976, el grupo de Archivos del Búho se reúne frente a dos placas conmemorativas. Una homenajea a José León Patiño, desaparecido en Cali el 9 de mayo de 1984, y “a los demás compas caídos el 16 de mayo de 1984”. Otra tiene 33 nombres de personas desaparecidas o asesinadas entre 1929 y 2005. Los “héroes del 16 de mayo del 85” aparecen en el medio.

Newsletter

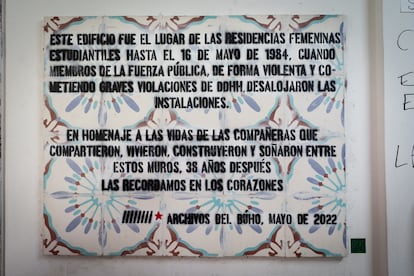

Estigma

El recorrido de Archivos del Búho reconstruye lo que pasó hace 40 años a partir de su trabajo Reventando silencios. Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional de Colombia, que el grupo publicó en 2021 y entregó a la Comisión de la Verdad. Los estudiantes resaltan la importancia de tener en cuenta los años de represión durante el Gobierno de Julio César Turbay (1978–1982) y las luchas para no ser estigmatizados en un contexto de Guerra Fría. Comentan que, con Belisario Betancur en el Ejecutivo desde 1982, la universidad debatía cómo mejorar el sistema de bienestar estudiantil, que comprendía residencias a precios asequibles, jardines infantiles y comedores.

La llama del 16 de mayo se encendió con el asesinato de José León Patiño, Chucho. El líder estudiantil murió en hechos que la Policía atribuyó a un intento de robo, pero muchos en la comunidad universitaria consideraban que fue efecto de un operativo de la fuerza pública. En su honor, se organizó un acto político y cultural en el campus. Ese miércoles todo escaló poco a poco. Un grupo de manifestantes capturó un autobús en la carrera 30, en el borde oriental de la universidad, y lo incineró en la plaza del Che. Después, otro grupo intentó hacer lo mismo en la entrada de la calle 26, al occidente. Allí, comenzaron los enfrentamientos con la Policía.

El escenario estaba atravesado por el conflicto armado. Torrejano señala que en la universidad había grupos de las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Por otro lado, los estudiantes dicen haber identificado agentes de inteligencia militar en el campus. El coordinador de Archivos del Búho, que es sociólogo por la Universidad Nacional, asegura que estos uniformados tenían interés en que el enfrentamiento escalara para enfrentarse contra los miembros de los grupos armados. “Construyeron el teatro ideal para la confrontación”, afirma, a la vez que señala que gran parte del movimiento estudiantil era ajeno a las guerrillas y que las capuchas para incriminarlos fueron fabricadas por la Policía.

Fernando Muñoz fue uno de los estudiantes que participó de los sucesos. Era parte del M-19. En conversación con este periódico, asegura que esa guerrilla no tuvo intención de confrontar con la Policía y que sus integrantes no estaban armados ese día. La convocatoria se limitaba a participar del acto de la mañana y realizar unas marchas al centro de la ciudad que no se concretaron. “El M-19 tenía una discusión interna muy dura, sobre si la universidad debía ser un campo de combate o no. Algunos queríamos eso por las posibilidades de reclutamiento en un sector de jóvenes radicales, pero la dirección se oponía porque podía poner en riesgo a otra gente”, remarca. “Hubo armamento popular, incendiario. No teníamos armamento [más sofisticado]. Quizá el ELN o el EPL tenían, pero muy poco”, añade.

No hay certezas sobre quién disparó primero. Díaz comenta que los disparos iniciales vinieron de adentro, aunque cree que pudieron ser de infiltrados. Muñoz, en cambio, asegura que la escalada vino de afuera. “Se metieron de un momento a otro. Creo que fue una orden, porque de golpe pasaron los escuadrones motorizados. Cuando veo que entran disparando, salimos corriendo hacia la calle 53″, rememora. En su caso, no vio fallecidos. “Vi gente herida, vi gente caer. Pero no muerta”, dice.

Tanto los dos estudiantes de la época como Torrejano coinciden en que el accionar de los manifestantes no se puede usar para justificar las violaciones a los derechos humanos. “Aunque el movimiento estudiantil mostró violencia propositiva, la fuerza pública enseguida los superó ampliamente. Hicieron un barrido hacia dentro, con una clara intención letal”, afirma el investigador de Archivos del Búho. Enfatiza que hubo detenciones arbitrarias de estudiantes, sin pruebas de que fueran parte de un grupo armado o de que hubieran incentivado los disturbios. “Ese día se garantizó, por parte del establecimiento de este país, que muchos estudiantes se fueran para el monte a pelear la guerra”, remarca, en referencia a la impotencia de hacer reclamos y ser reprimidos.

Mauricio Archila, historiador y profesor pensionado de la Universidad Nacional, comenta por teléfono que el presidente Betancur no pudo controlar a la fuerza pública, que estaba impregnada de doctrinas de Seguridad Nacional que venían del Gobierno de Turbay. “El Estado estaba en manos de un presidente más humanista que intentó cambiar las cosas, pero la inercia era muy fuerte”, afirma el historiador. Algo similar opina Muñoz, que es politólogo por la Nacional y ahora estudia una maestría en Sociología: “Betancur fue una ficha lucida de la oligarquía. Propuso la amnistía y buscó retomar la bandera de la paz para la derecha. Pero no tenía todo el control de la fuerza pública”.

Parteaguas

El 16 de mayo de 1984 fue “un parteaguas” en la historia de la institución, describe Archila. La universidad cerró durante 11 meses y el entonces rector, Fernando Sánchez Torres, renunció. “Fue el final de un tipo de universidad más atenta a la vida de los estudiantes, con cafeterías y residencias. Fue el golpe mortal para el sistema de bienestar”, afirma sobre el cierre permanente de comedores y alojamientos. Las matrículas de alumnos de otras regiones colombianas descendieron ante la imposibilidad de financiarse sin ese apoyo. Para los estudiantes, las dudas eran enormes cuando la Universidad reabrió en 1985: los compañeros que no estaban podían haber muerto, dejado la carrera o pasado a la insurgencia.

El historiador señala que la fecha es importante porque “hubo muchos más muertos de lo que se pudieron reconocer”. Explica que fue difícil documentar nombres ante “el silenciamiento de las víctimas” por parte del Estado, que empleó técnicas de intimidación para evitar denuncias por abuso de derechos humanos. Puede que algunos de los muertos fueran parte de las guerrillas y que sus familias les hubieran perdido el rastro meses antes del 16 de mayo, sin tener forma de saber que estaban en la Nacional el día de la represión.

Díaz, en tanto, cuenta que ella sacó varias fotos aquel día. Era una de las organizadoras del acto de la mañana y llevaba una cámara de fotos consigo. Pero los lentes no tenían la calidad de los de ahora y, además, el rollo fotográfico se arruinó. Aún así, mantiene el optimismo. Mientras sale del campus tras el recorrido, comenta a este periódico que las redes sociales permiten mayor difusión y que hay partes del estudiantado que se interesan por la memoria. Reitera que es necesario encontrar a las familias de quienes desaparecieron. “No tienen por qué avergonzarse, sino pedir justicia y reparación”, afirma.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.