En el Reino Unido todo empezó con ‘Baby Cotton’

En 1985 se produjo uno de los primeros casos de vientres de alquiler. No hay un marco internacional para el llamado modelo altruista. Distintos países aplican su propia fórmula

El 4 de enero de 1985, la británica Kim Cotton daba a luz a una niña concebida con sus óvulos y el esperma de un hombre anónimo, cuya esposa era infértil. Lo único que la madre natural ha conocido de esa pareja en todos estos años es su nacionalidad sueca. Entregó a la bebé en el mismo hospital de Londres y, a tenor de un acuerdo blindado y 6.500 libras de remuneración, se comprometió a perderle todo rastro. Se convertía de este modo en la primera mujer del Reino Unido en alquilar su vientre y en protagonista del llamado caso Baby Cotton, cuyo impacto social en el país generó aquel mismo año una normativa pionera sobre la gestación subrogada. Desde entonces, la práctica es allí legal, aunque está prohibida su explotación comercial. Cómo conciliar lo uno y lo otro (permitirlo, pero no que se pague por ello) es, más de tres décadas después, todavía una cuestión a debate.

Cotton, fundadora de una organización de apoyo a la maternidad subrogada que opera desde 1988, se resiste a justificar aquella decisión “solo” por motivaciones económicas. La entonces ya madre de dos hijos se enteró por televisión de la existencia de este tipo de transacción que promovía una agencia estadounidense, relata durante una entrevista con EL PAÍS. Y sí, “el dinero fue un factor, aunque solo muy al principio porque teníamos problemas financieros en casa, pero al cabo de un año estaba convencida de que debía hacerlo”. Sobre esos otros motivos aduce el “sentirte gratificada y tan bien contigo misma al ayudar a quienes no pueden tener hijos. La adopción es muy difícil y además está el deseo de hijos biológicos”. Hoy, cuando es una abuela de 62 años, esgrime asimismo el problema de la infertilidad en las sociedades modernas, que “ha afectado a mi propia familia, a tres de mis seis nietos”.

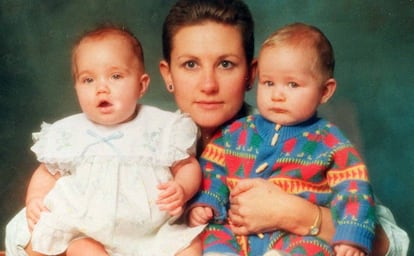

Esa defensa a ultranza de los vientres de alquiler sorprende en una mujer que vivió su primera experiencia de forma traumática, privada de conocer a la pequeña y percibida de forma hostil por la prensa y la sociedad, amén de las tensiones con la agencia norteamericana mediadora por los ecos mediáticos del caso. Pero hubo una segunda vez, y esa es la que Cotton quiere rememorar, cuando seis años después alumbraba a dos gemelos de nuevo en calidad de madre subrogada. En aquel 1991, existía un marco legal que le hizo las cosas más fáciles y “felices”. “Soy una buena amiga de la madre [legal] y, aunque acabó mudándose a Nueva Zelanda, seguimos en contacto permanente”. Hasta el punto de que aquella pareja de bebés, hoy ya adultos, la identifican como su tummy mummy (algo así como su mamá de la panza).

La normativa británica reconoce a la mujer que subroga su vientre como la madre legal de la criatura tras el nacimiento, y solo a partir de entonces quienes han recurrido a sus servicios pueden optar a conseguir la patria potestad a través de una parental order (transferencia que determina un juez) o la adopción. Los tribunales de familia velan por el garantismo del proceso. En una guía orientativa publicada por el Gobierno se recomienda a las partes que busquen el asesoramiento de organizaciones expertas y que firmen un acuerdo previo detallando los arreglos en torno a la concepción, el parto, los gastos y la futura relación de la madre de alquiler con la familia que se quedará al niño. El documento no es vinculante por ley y solo busca dejar las cosas claras desde el principio.

El punto más sensible del mecanismo es el relativo al dinero. La ley acepta que medien gastos “razonables”, pero ese adjetivo resulta demasiado difuso. En el sector de las agencias profesionales y las sin ánimo de lucro se estima la cuantía media entre las 10.000 y las15.000 libras (entre 11.564 y 17.346 euros), que cubrirían los gastos de todo el proceso. Cotton considera hipócrita ese baremo, habida cuenta de los “regalos” que —asegura— reciben algunas madres subrogadas (incluso viajes) y que ella considera “un gesto de agradecimiento”, si bien critica que se haga bajo mano. Por ello, reclama algún tipo de pago “de forma abierta y transparente para compensar a esas mujeres”. ¿No se abriría con ello una rendija a la comercialización? Aunque ella lo niegue (“comerciar sería convertirlo en un gran negocio, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se llegan a pagar hasta 150.000 dólares”), la administración británica no da signos de barajar ese paso.

Sí existe, no obstante, la resolución oficial de reformar una ley aprobada hace casi siete lustros para adaptarla a la nueva realidad social y que por el camino ya obligó a algunos cambios: el más importante, que entró en vigor este enero, equipara el derecho de las personas individuales al de las parejas a la hora de recurrir a un vientre de alquiler. La comisión legal encargada —se esperan sus conclusiones esta primavera— ha adelantado que la lentitud del proceso para conseguir una parental order impide a los futuros padres legales tomar decisiones médicas sobre la criatura. Y convence a algunos de buscar un vientre de alquiler en el extranjero, un área muy gris que puede derivar en la explotación.

Hace solo 10 años los traspasos de paternidad ejecutados en los tribunales británicos apenas fueron 50. Multiplicada hoy casi por ocho, esa última cifra es solo indicativa de la creciente demanda de vientres de alquiler en el Reino Unido, sobre la que no hay datos oficiales. Las estimaciones apuntan al medio millar anual. En el caso de Kim Cotton, su modesta organización ha gestionado en las tres últimas décadas 1.054 nacimientos, y acaba de cerrar otros 11 acuerdos. Inquirida sobre la identidad de esas mujeres que aceptan gestar los hijos de otros, acaba reconociendo que “en los primeros tiempos” siempre respondían a un perfil de bajos ingresos”. Pero hoy, insiste, “no es así necesariamente, y algunas tienen buenos trabajos, como una secretaria legal, varias enfermeras y comadronas, incluso una conductora de ambulancias”.

Así legislan otros países en el modelo altruista

PORTUGAL. Dos años y medio después de que entrara en vigor, ningún bebé ha nacido bajo la ley que regula la "gestación por sustitución" y ni siquiera hay peticiones. Solo se pueden acoger a ella mujeres residentes en el país incapacitadas físicamente para ser madres. Las gestantes voluntarias no pueden recibir gratificación alguna, salvo gastos médicos y otros derivados del embarazo. En ese tiempo siete mujeres solicitaron iniciar los trámites, pero solo dos expedientes fueron aprobados por el Colegio de Médicos y por el Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida. En 2018, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó varios artículos de la ley: uno era el del anonimato de los donantes, reconociendo al hijo el derecho a su identidad genética. Otro de los anulados se refería al tiempo dado a la gestante para revocar su consentimiento, que el TC estima muy limitado. En general, el TC critica la inconcreción de los derechos de la madre subrogada. El Parlamento tramita ahora los cambios que exige el TC, entre ellos que la gestante pueda renunciar al contrato en cualquier momento antes de la inscripción del hijo en el registro civil. Con la aplicación de la doctrina del TC, las solicitudes se han parado. De aquellos dos casos, uno ni siquiera inició el tratamiento y el segundo —cuyo vientre de alquiler era la futura abuela, de 50 años— fracasó.

GRECIA. El país permite la práctica en el modelo altruista desde 2002 y ha ido introduciendo algunos cambios desde entonces. Un juez autoriza el proceso antes de la implantación del embrión y garantiza la filiación. La ley contempla una compensación máxima de 10.000 euros en la que entrarían tanto los gastos derivados del embarazo como la pérdida de sueldo por estar de baja en caso de que la mujer esté empleada. Hay pocas mujeres dispuestas a ser gestantes en esas condiciones respecto a la demanda.

BÉLGICA. No existe una ley que prohíba formalmente los vientres de alquiler. Ese vacío legal supone que todo contrato de gestación subrogada es nulo, por lo que nada obliga a la mujer que dará a luz al bebé a entregarlo a la familia que recurre a sus servicios. Eso implica que, en un primer momento, toda la responsabilidad legal recae sobre la mujer que da a luz al bebé, y las parejas deben iniciar un proceso de adopción para lograr la paternidad. La práctica es marginal en Bélgica: en los últimos 20 años lo han solicitado menos de 200 mujeres. Ello se debe a que los hospitales belgas que la practican se cuentan con los dedos de la mano e imponen condiciones muy estrictas, entre ellas que la mujer gestante lo haga sin recibir dinero a cambio. Antes de obtener el visto bueno, médicos y psicólogos examinan y se entrevistan con los protagonistas en un proceso que dura de media seis meses. Una vez concluido, el comité ético del hospital se pronuncia al respecto. Y suele ser riguroso: la mitad de las peticiones acaban siendo rechazadas. No existen agencias que ofrezcan mujeres gestantes, con lo que se involucran personas del entorno de la pareja —amigos, o como sucede en la mayoría de casos, familiares—.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.