“Nuestro bienestar depende en gran medida de cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de la mente”

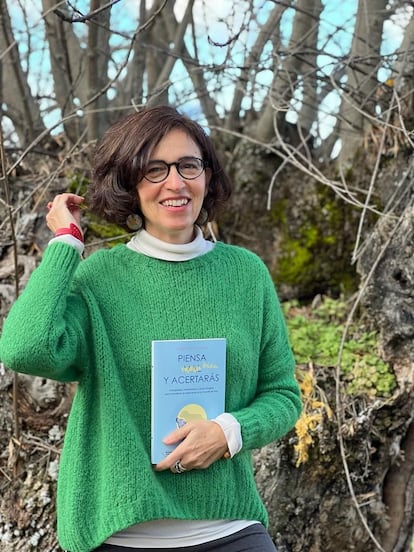

El pesimismo puede superarse y alcanzar la paz mental es un trabajo interno que no está relacionado con la fama, la fortuna o la pareja, defiende la periodista Natalia Martín Cantero. En su libro ‘Piensa bien y acertarás’ ofrece las claves para construir una relación más sana tanto con uno mismo, como con los demás

La premisa de Piensa bien y acertarás (Plataforma Editorial, 2024), de la periodista Natalia Martín Cantero, que también es docente universitaria e instructora de yoga y mindfulness, es que quien tiene un cerebro tiene un problema, pues como asegura el neurocientífico Wolf Singer, “nuestro cerebro es como una orquesta sin director”. Si al leer mindfulness alguien piensa en un retiro a Bali y frunce inmediatamente el ceño con escepticismo, ha de saber que la autora defiende que lo que puede ayudar a dejar atrás el malestar está en realidad mucho más cerca. “No hay casi nada fuera de ti que pueda ayudar de forma duradera, a menos que estés esperando el órgano de un donante”, dice la escritora Anne Lamott, y precisamente lo que pretende Martín Cantero es que el lector comprenda que en realidad, alcanzar la paz mental es un trabajo interno que no está relacionado con la fama, la fortuna o la pareja.

P. La compasión idiota demuestra que la compasión puede ser inmensamente egoísta, ¿no?

R. La compasión mal entendida sí: estamos ante la llamada ‘compasión idiota’ cuando lo que nos guía no es tanto el bien del otro, como evitar nuestro propio sufrimiento e incomodidad. Un ejemplo clásico (y extremo): ofrecer una copa a un alcohólico para que no se sienta solo.

En la vida suelen presentarse situaciones más ambiguas que esa, es cierto. En estos casos, para que la compasión sea sabia en lugar de idiota, ha de acompañarse de discernimiento, de un pensamiento crítico para actuar con criterio y observar lo que ocurre desde diferentes ángulos. Y otros ingredientes importantes que habitualmente no se relacionan con la compasión (pero debería) son la fortaleza y la valentía para tomar decisiones difíciles.

P. Diferencia entre compasión y empatía, y al hacerlo, de nuevo llega la sorpresa: la empatía es traicionera. ¿Puede tener la culpa de la forma en la que la actual obsesión con la empatía el boom del lenguaje terapéutico de las redes?

R. Creo que hay poquita reflexión en torno a estos conceptos, desde luego. La presión social que emerge de las redes nos lleva a decir muchas idioteces (¡aunque no seré yo la que tire la primera piedra!). Pero si profundizamos un poco, enseguida nos daremos cuenta de que la empatía no es una buena guía para el razonamiento moral. Nos hace ir por la vida con las luces cortas, atentos solo a nuestra pequeña tribu. La empatía explica que nos preocupemos más por una persona que por cien (o cientos de miles) que viven lejos de nosotros. Y además, es fácil de manipular: es lo que ocurre cuando humanizamos animales, de un lado, o deshumanizamos colectivos enteros, como sucede en conflictos bélicos.

Entender a la gente es importante, pero no es necesariamente una fuerza para el bien. También puede ser una fuerza para el mal. Es importante, por eso, defender el valor del razonamiento consciente en la vida cotidiana, y usar la cabeza, no solo el corazón.

La presión social que emerge de las redes nos lleva a decir muchas idioteces.

P. ¿Por qué es habitual acostumbrarse rápido a lo bueno y anclar lo malo?

R. Parte de la culpa la tiene el llamado ‘sistema de adaptación hedónico’: la capacidad para adaptarnos a lo bueno que nos ocurre y darlo por hecho enseguida. Así, volvemos a nuestro nivel ‘base’ de felicidad a pesar de los cambios positivos.

Otra explicación se encuentra en el ‘sesgo de negatividad’, la tendencia a prestar más atención a las experiencias negativas que a las positivas (“velcro para lo malo, teflón para lo bueno”, suele decir el neuropsicólogo de la Universidad de Berkeley Rick Hanson). Tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista evolutivo, ya que nos ha permitido estar más atentos a los peligros y aprender del dolor: gato escaldado del agua caliente, huye.

Lo importante es darse cuenta de si este sesgo está operando en tu vida ahora, en este momento. Por otro lado, la práctica de la gratitud (la que más se relaciona con el bienestar mental), nos ayuda a contrarrestar la tendencia a adaptarnos rápidamente a lo positivo.

P. Si para ser menos manipulables es imperativo aprender a estar presentes, ¿qué va a ser de una sociedad que no sabe parar ni estar presente en el ahora?

R. Es muy preocupante, desde luego. A nivel individual, disponemos de herramientas para trabajar el músculo de la atención y traer más conciencia a nuestra vida. Esto nos permitirá ser menos manipulables y más libres, ya que responderemos ante los estímulos de manera deliberada, en lugar de reaccionar automáticamente.

Sin embargo, igual que se necesita una tribu para criar a un niño, como se suele decir, necesitamos una acción colectiva mucho más contundente y eficaz para poner coto al tsunami de la falta de atención y la velocidad provocado por las grandes compañías tecnológicas. A pesar del impacto tan real que está teniendo en nuestra salud mental (y en la de adolescentes y niños), esto no figura en los primeros lugares de los programas de los grupos de presión o políticos. Pero debería.

P. Sonja Lyubomirsky indica que el bienestar emocional depende un 50% de la genética, un 10% de las circunstancias del momento y un 40% de cómo se afronta lo que a cada uno le ocurre. ¿Están los cenizos y pesimistas condenados ?

R. La cuestión genética tiene un peso en nuestro bienestar emocional, pero este modelo y estos porcentajes son discutibles y, de hecho, hay un debate en marcha en torno a esta cuestión. Esta es además una creencia peligrosa, porque te coloca en una profecía autocumplida; algo de lo que no puedes escaparte. Dicho lo cual, creo que siempre es posible aplicar una narrativa más compasiva y constructiva a nuestra vida. Por ejemplo: yo me sorprendo cada día comprobando cómo dilemas y situaciones que para mí son fuente de agobio suelen dejar prácticamente indiferente a mi pareja que caería, según esa teoría, del lado de los suertudos de nacimiento. Sin embargo, ese lado ‘cenizo’ mío es también el que me ayuda a ser más intuitiva y sensible, a comprender las raíces del sufrimiento y a abrirme la puerta a los demás. Esta es una forma de transformar lo cenizo, como usted dice, en positivo.

P. Los medios tienden a centrarse en lo negativo, y usted señala que esto termina por repercutir en cómo la sociedad ve las cosas, pero bien sabe usted lo mucho que venden las desgracias… Como periodistas, ¿cómo podemos cambiar las cosas, cuando lo que vende es el dolor?

R. Siendo imaginativas y valientes. Uno de los artículos que se mantuvieron entre los más vistos durante varios días aquí mismo fue una entrevista a un monje zen titulada ‘La felicidad es contagiosa’. ¿Por qué? La inspiración también da clics. Y digo valientes porque es importante atrevernos a decir no ante peticiones u oportunidades que no encajan con nuestros valores.

P. La autocrítica, lejos de mantenernos a flote, nos puede hundir. ¿Por qué nos han enseñado que es esencial?

R. ¡Habría que desaprender tantas cosas! A muchas de nosotras nos han enseñado que la autocrítica nos ayuda a prosperar. Y, además, en nuestra cultura se muestra como una forma de evitar la arrogancia. Pero más y más investigaciones prueban que una aproximación basada en la autocompasión funciona mejor, y que la autocrítica es paralizante y erosiona nuestro bienestar. Cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de la mente puede herir o sanar, e incluso podríamos decir que nuestra calidad de vida depende en gran medida del grado de cordialidad con el que nos tratamos.

P. Habla de rincones para respirar y de cómo reducir el sufrimiento y caminar hacia la felicidad es una tarea compartida… ¿Qué piensa de las apps para meditar y del negocio que se está gestando alrededor de la respiración y de la meditación?

R. Nada escapa a la centrifugadora del capitalismo, desde luego. Por un lado, ese aluvión de apps y recursos de meditación da acceso de forma ágil a herramientas poderosas, y abre la puerta a muchas personas que, de otra manera, nunca habrían llegado hasta ahí. Pero es también un coladero con muchos cantamañanas, sin duda. Y, simplificando, asistimos a un riesgo grande de pervertir, por dinero, enseñanzas importantes, de mezclar el trigo con la paja. Una vez más, la capacidad de discernir es fundamental.

P. La ansiedad y el miedo nos pueden ayudar a comprender y aprender, pero nos medicamos y huimos de la ansiedad constantemente…

R. El aprendizaje llega al confrontar lo más problemático para nosotros, y salir de nuestro pequeño mundo fundamentado en gustos y aversiones. Las dificultades son el caldo de cultivo ideal para mostrarnos lo que necesitamos. El primer paso es detenerse, hacer una pausa. Preguntarnos qué nos está pasando, qué es lo que sucede dentro de nosotros. Y hacerlo de manera compasiva, como si se tratase de un buen amigo. Como dice el maestro Thich Nhat Hanh, the best way out is through: la mejor manera de salir de un problema es atravesándolo. No yéndote de compras… Aunque, si te vas, ¡no te fustigues por ello!

P. La prisa aparece en más de una ocasión en el libro como enemiga. ¿Cómo se puede frenar en una sociedad acelerada?

R. Como individuos podemos salvaguardar algunos espacios, crear refugios y cultivar formas de tener más control sobre nuestra atención. Pero es una tarea compartida. ¿Es esta la sociedad que queremos? También aquí necesitamos una acción colectiva más contundente.

P. No es fácil poner límites, ¿cree que es aún más difícil hacerlo siendo mujer?

R. Una idea común, heredada quizá de madres abnegadas y sufridoras, es que los límites son egoístas. La realidad, pienso yo, es que a la sombra de los ‘noes’, de los límites, crecen proyectos que necesitan de espacio, y también actos compasivos y amorosos.

P. ¿Por qué hemos de valorar más a los personajes secundarios de nuestra vida?

R. Estoy segura de que todos hemos recibido alguna vez en la vida (o muchas) amabilidad y compasión de una persona desconocida. El altruismo está enraizado en la base del bienestar. Varios estudios prueban que las interacciones con los personajes secundarios de nuestra vida influyen tanto en nuestra felicidad como las que mantenemos con las personas con que convivimos.

P. ¿Qué es necesario para sobrellevar el malestar?

R. Hace años, tuve la oportunidad de pasar unos días, para elaborar un reportaje, con un grupo de personas del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST), en Brasil. Luchan por la reforma agraria y el acceso a la tierra para los campesinos y trabajadores rurales que no son propietarios. Me impresionó la alegría de vivir y la fortaleza moral de este colectivo que vivía en la cuneta. Cuando le conté esta vivencia a una amiga me dijo: ‘Se tienen a ellos mismos’. Ese tenerte a ti misma, que pasa por conocerte y conocer las causas del sufrimiento y el contenido de tu mente, es la materia prima con la que puedes construir esa balsa para cruzar de la orilla del sufrimiento a la del bienestar.

P. La felicidad está dentro de nosotros, pero, ¿acaso no es aterradora la introspección?

R. Claro. Una cosa es decir que la felicidad está dentro de nosotros, y otra es alcanzarla. Para empezar, es un trabajo duro quitarte de encima todo aquello que sobra, como la voz autocrítica.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.