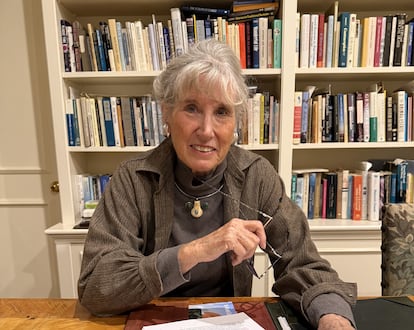

Sarah Blaffer Hrdy, antropóloga: “Hemos tenido que llegar al siglo XXI para que los hombres convivieran de cerca con los bebés y se viera su potencial”

En su nuevo libro sobre la crianza masculina, la científica explica cómo el feminismo, el biberón y los derechos LGTBIQ+ han moldeado los cerebros de los padres

Sarah Blaffer Hrdy (Dallas, Estados Unidos, 78 años) es primatóloga y antropóloga. También es abuela. En 2014 se mudó 10 días a casa de su hija Katrinka a ejercer como tal. Y lo que vio allí la impactó. Katrinka trabajaba en un colegio privado en el que le dieron muy pocos días de permiso parental. Su marido, Dave, estaba en un colegio público con mejores condiciones. Así que él ejerció de principal cuidador del pequeño. “Fue la primera vez que vi a un hombre totalmente inmerso en la crianza de un bebé, de una forma que nosotros venimos a llamar maternal”, recuerda ella en su libro. Blaffer había estudiado la paternidad en simios. En los años ochenta escribió una tesis en la que documentaba el comportamiento de los monos langures, que matan a las crías ajenas para fecundar de nuevo a las hembras con sus propios genes. A finales de los noventa escribió el libro Mothers and Others, donde explicaba que los seres humanos son criadores cooperativos y señalaba el rol de la madre y la comunidad en la crianza.

Blaffer se preguntó cómo encajaba el comportamiento de su yerno en todo esto. Y se planteó escribir un libro sobre la paternidad en humanos. El resultado es El padre en escena (Capitan Swing) un ensayo a medio camino entre la neurología, la antropología e incluso la política. Solo desde este prisma se puede entender la particular relación entre hombres y bebés.

Los descubrimientos del siglo XX sobre vínculo afectivo ente madre e hijo no llegaron a demostrar que las mujeres fueran el único sexo capacitado para cuidar de los bebés, explica la autora, pero esto encajaba tan bien con lo que la gente tenía asumido que no se cuestionó. Su libro lo hace. Plantea que la selección sexual de Darwin no es suficiente para explicar el apareamiento en humanos, que también se guían por la selección social. En el Pleistoceno, cuando empezamos a vivir en grupo, tener prestigio social empezó a ser más importante que ser más fuerte para tener acceso a la cópula. Asegura también que el hombre tiene los mismos circuitos neuronales que despiertan en la mujer un instinto maternal. Solo había que desempolvarlos. Las mismas áreas cerebrales se iluminan si el padre pasa suficiente tiempo con un bebé y se convierte no en una ayuda, sino en cuidador principal. Por eso, dice, solo en el siglo XXI, con los avances modernos, se han rescatado unas características de nuestra especie largo tiempo ocultas. El feminismo, la adopción de parejas del mismo sexo, el permiso paternal o el biberón han cambiado el cerebro de los padres. Su libro narra la historia de una relación casi única en la naturaleza, la de hombres y bebés. Pero también es una constatación de cómo la cultura puede modelar la biología.

Pregunta. ¿Qué pasa en el cerebro de los hombres cuando están cerca de un bebé? ¿Qué tipo de cambios hormonales sufren?

Respuesta. Esa para mí fue la mayor sorpresa del libro. Lo comprobé de primera mano cuando vi a mi yerno cuidando de su bebé. Estaba tan absorto, tan dedicado y tierno como lo estaría una madre. Fue eso lo que me empujó a escribir este libro. Los hombres responden ante la presencia de un bebé, cambian cuando pasan mucho tiempo cerca de él. Los circuitos neuronales para responder como una madre están en ellos, pero silentes. Es un potencial que no estaba siendo activado. Hemos tenido que llegar al siglo XXI para que los hombres convivieran de cerca con los bebés y se viera. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que dos hombres están criando a un bebé desde su nacimiento sin ninguna mujer involucrada [en la crianza]. Y gracias a esto hemos visto cómo se iluminan porciones del cerebro realmente maternales, antiguas y ancestrales en esta zona.

P. La paternidad es biológica, pero también cultural.

R. Sí, y el comportamiento cambia mucho más rápido que la biología. Esta es una de las razones por las que creo que la crianza de los hijos en humanos es tan flexible. Las madres pueden estar más o menos ligadas dependiendo de sus circunstancias, pero su caso es distinto. Las mujeres van aumentando sus niveles de prolactina y estrógenos durante la gestación. Y al nacer, los neuropéptidos y la oxitocina participan en el desencadenamiento de las contracciones del parto. Así que ya se sienten muy afiliadas al bebé cuando nace. Y después, con la lactancia, aumentan la oxitocina y la prolactina. Así que sí, están más ligadas al bebé cuando llega. Pero esta relación es más facultativa en los padres. Ellos no tienen un instinto paternal como lo tiene, digamos, un mono búho, que quiere cuidar a ese bebé por encima de todo. Este se desarrolla con el contacto.

P. Cuando comentó a sus colegas que estaba escribiendo un libro sobre el potencial de los hombres como padres, estos bromearon con que sería un libro muy corto. Al final El padre en escena tiene más de 500 páginas...

R. Bueno, yo soy conocida por escribir libros bastante largos. Y además, la suposición inicial de la mayoría de personas que estudian a los humanos y otros mamíferos, es que el trabajo de crianza recae solo en las madres. Solo el 5% de los mamíferos tienen cuidados parentales. E incluso menos tienen el tipo de cuidado que vemos en los humanos, donde los machos están con la cría casi todo el tiempo.

P. ¿Por qué los mamíferos somos tan malos padres?

R. La madre está allí cuando nace el bebé, es seguro que ella es la progenitora. Y quién sabe dónde estará el hombre en ese momento. Una vez iniciada la lactancia, el bebé se apega a ella y ella se compromete con él. Los pájaros no lactan. Los machos pueden llevar comida al nido igual de bien que las madres. Y lo hacen, el 10% de las aves tienen cría cooperativa. La nuestra es una especie donde la ayuda a la crianza es aún más amplia, cualquier miembro del grupo, aunque no sea el padre genético, puede ayudar a cuidar y proveer a los bebés, cosa que no sucede con las aves. Los humanos se habrían extinguido en el Pleistoceno si no hubieran compartido alimentos de manera bastante rutinaria. Es algo que seguimos teniendo grabado, cuando viene un invitado a casa le damos lo mejor que tenemos. Compartimos comida y las personas que no comparten son vistas como tacañas. Esto es muy importante para el Homo sapiens y lo fue antes para el Homo erectus, lo ha sido siempre.

P. Pero somos una excepción dentro de nuestros familiares más próximos. ¿Cómo evolucionó el hombre de forma diferente?

R. Los chimpancés, por ejemplo, cazan. Y un macho dominante puede dejar a regañadientes que un aliado muy importante obtenga un trozo de carne, pero no lo comparte de forma rutinaria. Los seres humanos son únicos entre los primates en el sentido de que el aprovisionamiento de otra persona es una rutina. Machos y hembras comparten alimentos vegetales y carne. Un estudio sobre los Hadza [una tribu de cazadores recolectores en Tanzania] vio que cuando los hombres cazan algo grande, lo comparten con todos. Y el cazador no necesariamente obtiene un trozo más grande que los demás. El fanfarronear está mal visto, nadie quiere ser un pez gordo. Y si te comportas como tal, la gente empieza a cotillear sobre ti, a criticarte. Incluso te pueden expulsar del grupo o, en casos raros, ejecutarte.

P. Es lo que se ha llamado selección social, una teoría que usted recuerda para matizar o completar la selección sexual de Darwin.

R. No quiero decir que la teoría de la selección sexual esté mal, pero creo que Darwin se centró demasiado en ella. En los años ochenta se prestó mucha atención a la elección femenina, donde las hembras elegirán al macho que gana la pelea. Pero esto no es así para el ser humano desde el Pleistoceno. Entonces, para sobrevivir, nos volvimos mucho más interdependientes y teníamos que confiar los unos en los otros para salir a cazar juntos, para dividir el trabajo y colaborar. Y en este contexto se da la hermosa paradoja de que los hombres compiten para ver quién es más sociable, más cariñoso. Darwin se centró únicamente en la selección sexual. Pero, en los humanos, esta selección social se vuelve mucho más importante, tenemos que preocuparnos de lo que otras personas piensen de nosotros. Y eso se remonta a cómo nos criaron cuando éramos bebés.

P. ¿Eso significa que no es el más fuerte quien va a encontrar pareja, sino el más majo o el mejor padre?

R. En parte. Ser cariñoso da prestigio social. Hace años, a los hombres les avergonzaba cambiar un pañal o cuidar a los bebés. Si lo hacían, eran considerados unos débiles, poco varoniles. Según estos estándares de masculinidad, siempre hay que ser fuerte y estar al mando y no se pueden mostrar sentimientos. Y con esta idea de masculinidad, no hemos hecho ningún favor a los hombres. En su libro Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo, el premio Nobel, Angus Deaton, junto con su esposa, la economista conductual, Dan Casey, reflexionan sobre estas muertes, causadas por suicidio o sobredosis. Tres de cada cinco víctimas son hombres.

Pero en los últimos años las cosas han cambiado. Hubo una macroencuesta en Estados Unidos, en 2010, en la que se entrevistó a 20.200 hombres. Y poco más de 2.000 de esos hombres vivían en la misma casa con niños menores de cinco años. Nueve de cada 10 dijeron que habían cambiado un pañal o habían alimentado o lavado a su bebé en la última semana. Incluso si esos hombres estuvieran exagerando, esto muestra que nuestros estándares de masculinidad se están relajando, los hombres no tienen miedo de mostrarse como buenos padres, lo buscan. Las camisas de fuerza del género se han aflojado. Ahora hay más formas de ser hombre, de ser mujer, la homosexualidad está aceptada y nuestros estándares de roles de género se están relajando… Bueno… Quizá ahora no tanto. Ha habido una reacción violenta a estos cambios y en mi país está sucediendo ahora mismo. Es muy doloroso. El caso es que era mucho más optimista cuando comencé este libro, hace más de 10 años.

P. Si la forma en la que entendemos la paternidad es cultural, las cosas pueden cambiar. Podemos retroceder.

R. Yo se lo digo a mis hijas, por ejemplo, no hay que dar por sentados los derechos reproductivos. Pensábamos que estos cambios estarían aquí para siempre, pero si analizamos la historia cultural humana, vemos que no es así. Mucho antes de todas estas tendencias patriarcales en la Iglesia católica y en Medio Oriente, en el Pleistoceno, las sociedades eran más igualitarias. No estoy diciendo que las mujeres fueran dominantes ni que fueran sociedades matriarcales, pero tenían más autonomía reproductiva y residencial que en ciertos lugares. No sé si has visto los titulares del Washington Post en el último mes sobre bebés abandonados en contenedores de basura en Texas. En Estados Unidos el aborto ya no está garantizado, hemos hecho que los métodos anticonceptivos fueran difíciles de conseguir. Destruimos la autonomía reproductiva y este es el resultado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.