El fotógrafo que ayuda a los rohinyás a ser protagonistas de su propia historia en el campo de refugiados más grande del mundo

Mohammed Salim Khan, que ha vivido toda su vida en los campamentos del sur de Bangladés, dirige una escuela de fotografía para los jóvenes de su comunidad

Mohammed Salim Khan nació hace 30 años en el sur de Bangladés, en Kutupalong, el campamento de refugiados rohinyás que con el tiempo se convertiría en el conjunto de campos de desplazados más grande del mundo; acoge a casi 1,2 millones de personas de esta minoría étnica musulmana que han huido de la brutal persecución que sufren en su país, Myanmar.

Salim ha crecido en estos campos y conoce muy bien el sufrimiento de su pueblo, pero también su capacidad de resiliencia, incluso después del gran éxodo de 2017. Entonces, cientos de miles de rohinyás tuvieron que huir en muy poco tiempo, cuando décadas de opresión por parte de la mayoría budista de Myanmar se convirtieron en una auténtica limpieza étnica perpetrada por el ejército de Myanmar. Esa resiliencia se mantiene incluso ahora, cuando los recortes a la ayuda humanitaria, sobre todo por parte de Estados Unidos, están poniendo al límite la vida en unos campamentos cada vez más viejos, saturados e inseguros.

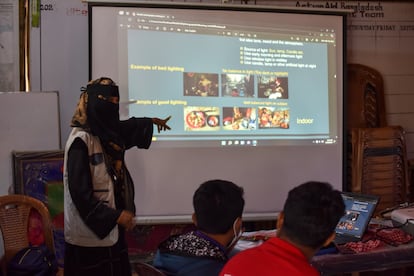

Todo eso es lo que Salim quiere documentar desde dentro a través de sus fotografías. Para ello, también forma a sus compatriotas en la Rohingya Photography School, una escuela por cuyos talleres de fotografía con teléfono móvil ya han pasado en los últimos dos años unos 1.000 estudiantes, asegura Salim.

La fotografía para conservar recuerdos

Los padres de Salim llegaron al campo de refugiados en Bangladés en 1992, antes de que él naciese. “Nunca he visto mi país. Toda mi vida ha transcurrido en el campo de refugiados. Mis padres escaparon de Myanmar con solo dos trozos de papel que demostraban su pasado. Esa pérdida me llevó a querer utilizar la fotografía para conservar nuestros recuerdos y mostrar nuestras vidas”, explica.

Nunca he visto mi país. Toda mi vida ha transcurrido en el campo de refugiados

Ni la vida de sus padres, ni la suya, han sido fáciles. Salim ha hecho —y sigue haciendo— un poco de todo; entre otras cosas, es formador en preparación y respuesta ante emergencias, especializado en la seguridad contra incendios e inundaciones. Pero, a la vez, siempre ha hecho fotos. “Desde pequeño. Cuando jugaba al críquet e íbamos a jugar un torneo, tomaba fotografías. En 2019, presenté mi trabajo a un concurso de fotografía rohinyá y gané”. Al año siguiente, pudo comprar una cámara digital.

“Nunca tuve la oportunidad de estudiar fotografía en ninguna escuela formal. Me enseñaron en una organización humanitaria en la que trabajaba como traductor, mediador y responsable de comunicación. Y muchos periodistas extranjeros y locales a los que he ayudado en su trabajo en los campos también me han ido formando”. Hoy, su trabajo ha sido publicado en numerosos medios internacionales, ha formado parte de exposiciones alrededor del mundo y ha publicado el libro A million faces of resilience (Un millón de rostros de resiliencia).

En 2023, Salim fue uno de los galardonados con el Premio Nansen para los Refugiados de la región de Asia y el Pacífico, un galardón que reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones en la protección de los refugiados, los desplazados internos y las personas apátridas.

El dinero del premio le permitió montar la escuela de fotografía hace dos años, para ayudar así a otros jóvenes rohinyás a contar sus propias historias. “Los comienzos no fueron fáciles. Teníamos muy pocos recursos, pero poco a poco fue creciendo”. Ya cuenta con algunos colaboradores —como Mohammed Ayas— para seguir atendiendo las crecientes peticiones que les llegan para organizar los talleres desde todos los rincones de los 33 campamentos que hay repartidos por la región. “Vamos a seguir aceptando todas las invitaciones [...] Por lo tanto, les pedimos que tengan paciencia. Nadie interesado en la fotografía se quedará sin ella”, escribieron el pasado 24 de septiembre en una publicación en redes sociales.

Todavía sin sede estable, utilizan para las clases los espacios que los organismos internacionales les prestan. Los talleres, que duran dos días, son gratuitos e incluyen la comida, muestran los rudimentos básicos de la fotografía que los jóvenes podrán poner en práctica con sus teléfonos móviles. “Y algunas de sus fotos, incluso, se han expuesto ya en todo el mundo”, explica. En torno al 20% del millar de estudiantes que han pasado por la escuela han sido mujeres, asegura Salim. Y, en general, “aunque ha habido grupos de estudiantes, la mayoría se tratan de jóvenes rohinyás que trabajan con organizaciones humanitarias que apoyan los servicios de saneamiento, comunicaciones…”.

Los comienzos no fueron fáciles. Teníamos muy pocos recursos, pero poco a poco fue creciendo

En realidad, aunque cobren por ello, no pueden llamarlos oficialmente trabajadores, sino voluntarios, porque el Gobierno de Bangladés, que no les reconoce como ciudadanos, prohíbe a los refugiados rohinyás trabajar legalmente. Por eso dependen casi por completo de la ayuda de las organizaciones internacionales, lo que aumenta una frustración que sigue creciendo a medida que pasan los años sin que se atisbe ninguna solución para la crisis.

Por un lado, el retorno a sus hogares —que es lo desean la mayoría de refugiados y el Gobierno de Bangladés— se antoja ahora mismo inviable en medio de la cruenta guerra civil que vive desde hace cuatro años Myanmar. De hecho, siguen llegando cada día refugiados rohinyá a los campamentos.

Y, por otro lado, en medio de los recortes de fondos a la ayuda que obligan a las organizaciones a ajustar sus servicios, el desinterés de la comunidad internacional por buscar soluciones se volvió a hacer patente en la reunión de alto nivel celebrada el mes pasado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que concluyó con la promesa de unos pocos fondos extra por parte de EE UU y Reino Unido, pero sin ningún plan o iniciativa concreta.

Sin embargo, Salim es optimista. “Tras la conferencia de la ONU, los rohinyás están contentos porque, al menos, se está hablando de la crisis. Hace solo dos años, nos sentíamos completamente olvidados”, explica. “Mi objetivo con la escuela es empoderar a los jóvenes para que se inspiren en el fotoperiodismo, que se conviertan en narradores y agentes del cambio. Contar las cosas significa dar nuevas esperanzas”, añade.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.