Victorias aplastantes

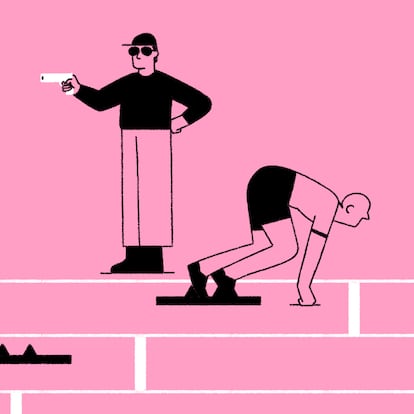

En las elecciones de los regímenes despóticos no hay la menor incertidumbre, pero a sus organizadores siempre se les va la mano, y urden unas mayorías tan arrolladoras que nadie en su sano juicio se las cree

Un misterio de lo que podríamos llamar la psicología de los déspotas es el empeño que ponen en organizar procesos electorales visiblemente amañados en los que obtienen siempre victorias aplastantes, o arrolladoras, por usar dos de esos adjetivos velcro que se añaden siempre a ciertos sustantivos, de modo que todas las condenas son enérgicas, y las necesidades imperiosas, y los incendios pavorosos o dantescos, y las adhesiones inquebrantables. Pero a veces esas rutinas verbales son exactas: hay victorias que literalmente aplastan a países enteros, que arrollan como aludes y sepultan a quienes han tenido la temeridad o la decencia de disentir de una forzosa unanimidad. En las zarandeadas democracias aguantamos campañas electorales insufribles, en las cuales los candidatos dedican sus mejores energías a encender el entusiasmo de los previamente entusiasmados y de los agradecidos que dependen del resultado de las votaciones para no perder un cargo o un puesto de trabajo; en las democracias leemos obsesivamente las predicciones de las encuestas, y a los pocos minutos del cierre de las urnas ya estamos angustiados por los primeros indicios de los resultados, como si no fuéramos a conocerlos con toda claridad dentro de dos o tres horas, en un desenlace que muchos nos hemos resignado ya a encontrar calamitoso.

La ventaja de los regímenes despóticos es que no hay el menor peligro de incertidumbre. Si la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, según La Rochefoucauld, las elecciones en Rusia, o en Bielorrusia, o en China, o en Cuba, tienen algo de remedo voluntarioso, de vestigio bastardo de los procedimientos democráticos. Pero a los organizadores de tan costosos simulacros siempre se les va la mano, como a los corruptos que ponen demasiada vehemencia en ostentar su integridad, y las mayorías que urden son tan abrumadoras, tan arrolladoras, tan aplastantes, que nadie en su sano juicio podrá creérselas, por mucho esfuerzo que ponga en abrazar la mentira. En una maña casi enternecedora de rigor contable, las autoridades electorales de Rusia han registrado un 87,32% de votos a favor de Vladimir Putin: hay casi un empeño artístico en el aire de exactitud de esos decimales, que alguien se habrá tomado el trabajo de inventar. En la celebración pública de la victoria, súbditos que en algún momento fueron ciudadanos y ahora son extras y comparsas agitan las banderas y las pancartas que les han sido asignadas y aclaman con un bramido unánime al candidato vencedor, que había tomado la precaución de asesinar a algunos de sus competidores, y que ahora sonríe, pero no demasiado, y ni siquiera se molesta en agitar los brazos en una imitación verosímil de euforia. Debe de haber como una somnolencia mineral, un tedio inmenso en el poder absoluto, en el espectáculo permanente de la humillación voluntaria de los sometidos, de la bajeza y el miedo de los cortesanos.

Me acuerdo bien de una apoteosis electoral a la que asistí cuando tenía 10 años, y en la que me tocó un papel modesto, pero quizás no insignificante. Los niños tienen ideas muy vagas sobre el mundo de los adultos, que les llega amortiguado, como los sonidos y las imágenes a través del agua. Tal vez esa lejanía era mayor aún en una época en la que los niños pasábamos mucho tiempo entre nosotros, en juegos y conversaciones que los mayores no supervisaban. Pero un rasgo perverso de todas las dictaduras es la determinación de reclutar a la infancia, de disciplinarla, de uniformarla, de llenar de basura patriótica o religiosa las mentes infantiles. El franquismo tardío era un régimen muy desganado en asuntos ideológicos. Los profesores de la llamada Formación del Espíritu Nacional eran falangistas viejos que solo salían de su somnolencia para toser cavernosamente o limpiarse de la corbata la ceniza del cigarro. A los niños quienes nos adoctrinaban eran sobre todo curas de sotanas negras con un brillo muy rozado de ala de mosca. Pero también cantábamos el Cara al Sol y Montañas nevadas, y en aquel año de 1966 los maestros dedicaron mucho tiempo a aleccionarnos sobre un acontecimiento que se estaba aproximando, algo que iba a ser importante y enorme, designado por una extraña palabra que no habíamos oído nunca, “Referéndum”, y que si acaso nos sonaba al vocabulario indescifrable de la misa en latín, abolida muy poco antes. La palabra referéndum traía consigo todo un cargamento de otras palabras nuevas que tampoco comprendíamos, resumidas en una Ley Orgánica del Estado. La palabra “ley”, la palabra “orgánica”, la palabra “Estado”, nos impresionaban como enigmas que no tenían nada que ver con el mundo y con el lenguaje que nosotros conocíamos. Si acaso, se parecían a palabras del catecismo, como “transustanciación” o “unigénito”. Al mismo tiempo, empezaron a verse carteles en las calles principales en los que aparecían esas mismas palabras, y grandes fotos de Franco, de uniforme y de paisano, con un letrero que decía: FRANCO SÍ.

De acuerdo con los esclarecidos principios educativos de la época, los maestros reservaban a diario un tiempo de clase para inculcarnos lo que era esa misteriosa Ley Orgánica del Estado, que el pueblo iba a votar en masa el día del referéndum. Y aunque seguíamos sin saber lo que era votar ni lo que era referéndum, y bostezábamos o mirábamos al techo cuando el maestro nos hablaba de una novedad que iba a ser la “democracia orgánica” —tampoco sabíamos qué era democracia—, empezamos a aprendernos de memoria artículos de aquella ley, siempre con el aliciente pedagógico del palmetazo, acrecentado por la expectativa de una competición en la que habría premios para los ganadores. Nos dividían en equipos, con una escalada de eliminatorias que ya no recuerdo hasta dónde llegaba. Niño colaboracionista en virtud de mi buena memoria, y aunque inútil para cualquier competición deportiva, fui capitán de mi equipo, y acabé ganando el campeonato. Me acuerdo de la final, delante de una tribuna que amedrentaba: el director del colegio, el padre espiritual, un individuo con camisa azul y correaje, uno o dos uniformados, militares o guardias civiles. Me temblaba la voz, pero no me fallaba la memoria. Fui el niño de Úbeda que más artículos podía recitar palabra por palabra de aquella Ley Orgánica del Estado, sin equivocarme nunca, sin comprender nunca nada. Me dieron un diploma, y creo que también un plumier, o una caja de lápices. Me queda como una brizna de aquella mnemotecnia prodigiosa una expresión que se repetía mucho: “…A propuesta en terna del Jefe del Estado…”. Lo de terna me hacía pensar en los programas de toros que escuchaba mi padre en la radio los domingos por la noche.

El referéndum fue todo un éxito, una victoria abrumadora, una victoria aplastante, un 95,9 % de síes, en sí mismo una prueba de esa democracia orgánica con la que Franco se engalanaba ante un mundo incrédulo.

Y ahora se me ocurre una idea triste: quizás Franco habría obtenido un resultado semejante si el referéndum hubiera sido limpio. Era una época en la que predominaba una conformidad no necesariamente alimentada por el miedo, sino por la pura inercia mediocre de la vida, por el progreso económico que estaba empezando a notarse. El número de antifranquistas solo creció de verdad después de la muerte de Franco, y se ha seguido multiplicando desde entonces. Estudios fiables de opinión atestiguan la popularidad masiva de Putin en Rusia. Cerca del 90% de la población israelí apoya la política de tierra quemada y matanzas vengativas de su Gobierno en Gaza. Algunas veces las multitudes humanas dan más miedo que los déspotas y los malvados y payasos que se alzan sobre ellas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.