La izquierda no cree en nada, según la derecha

Se está tratando de imponer un cuadro mental según el cual a Pedro Sánchez no le guía valor alguno sino solo una cruda sed de poder. Tal vez habría que recoger el guante y rebartirlo con argumentos

No son pocos los ciudadanos a los que les genera un profundo estupor el hecho de que haya podido prender con tanta fuerza entre amplios sectores conservadores un argumento de una extraordinaria simplicidad: hay que “derogar el sanchismo” porque, se les dice, este constituye la quintaesencia de una manera de hacer política ajena por completo a cualquier tipo de valores. Probablemente para entender este relativo éxito comunicativo de la derecha convenga tomar en consideración alguno de los supuestos teóricos de los que parte y que, lejos de ser obvios o evidentes por sí mismos, se basan en un grueso error.

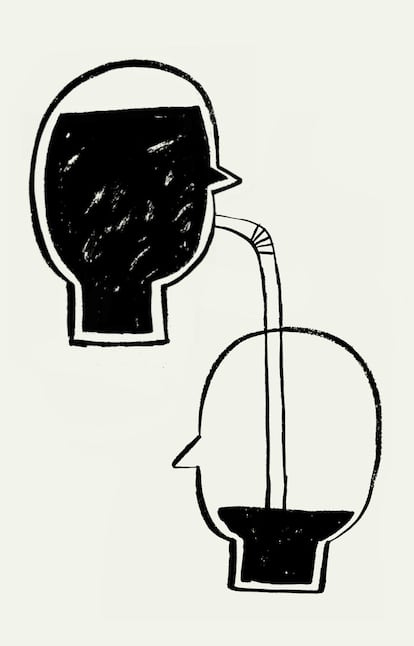

Pienso en el convencimiento, tan difundido en nuestra sociedad, según el cual existen dos tipos de personas claramente diferenciadas, las que poseen valores y las que carecen por completo de ellos. Constituye un error porque, a poco que se piense, está claro que todo el mundo funciona con algún orden de valores. La diferencia no pasa en realidad por la presencia o ausencia de los mismos, sino más bien por la manera en que unas y otras justifican esos valores con los que efectivamente todas ellas funcionan.

No pretendo simplificar una cuestión ciertamente compleja y llena de matices (los juristas podrían aportar ingentes argumentos al respecto, extraídos del debate entre iusnaturalismo y iuspositivismo), pero creo que, en lo sustancial, cabe afirmar que las personas más próximas a planteamientos conservadores tienden a considerar como viable una fundamentación sólida y duradera para los valores que sostienen (y tanto da a estos efectos que crean encontrarla en la propia naturaleza humana, en un Ser Trascendente que legisla sobre nuestras conciencias o en alguna otra instancia análoga). Por su parte, las personas más afines a una perspectiva de izquierdas suelen ser proclives a interpretar tales valores como constructos culturales y, en esa misma medida, a aceptar la ineludible dimensión relativa que se desprende de su condición histórica.

En todo caso debería quedar claro que asumir una perspectiva histórico-procesual de este asunto no tiene por qué implicar un descreimiento absoluto acerca de la necesidad de disponer de códigos valorativos compartidos si pretendemos vivir juntos en una forma aceptable para todos. Atribuir tal descreimiento resulta por completo falaz: que los valores sean en último término una construcción humana en modo alguno implica que nos resulte indiferente actuar conforme a ellos. Incluso al contrario: de hecho, es cierto que, con demasiada frecuencia, la izquierda, persuadida como está de que los valores que defiende son más nobles y universales que los de la derecha, tiende a atribuirse superioridad moral respecto a su adversaria. El problema es que dicha atribución no acostumbra a traspasar las fronteras de los previamente convencidos y fuera de ahí genera un escaso efecto. En el fondo, no deja de ser esta una paradoja sangrante para la izquierda: mientras ella se autoatribuye superioridad moral, la derecha le atribuye, con una notable aceptación entre los suyos, indiferencia moral.

En efecto, es un hecho bien fácil de comprobar —por ejemplo, atendiendo a lo que acostumbran a manifestar personas no particularmente ilustradas— la tendencia por parte de los sectores conservadores a atribuir a los sectores tenidos por progresistas no ya una cierta laxitud en materia de valores sino una completa ausencia de los mismos. De tal manera que, cuando uno escucha a alguien afirmar cosas tales como “yo soy una persona que cree en determinados valores”, puede dar por casi seguro, sin necesidad de reclamarle mayores especificaciones a quien sostenga la afirmación, que los valores en los que cree tienen un sesgo inequívocamente conservador.

Vayamos aterrizando en el momento presente. Lo generalizado de tales convencimientos acostumbra a tener una inmediata repercusión en el debate público de ideas. Aunque tal vez fuera más preciso decir en la ausencia de debate. Porque este podría producirse si, en efecto, cupiera hablar de planteamientos enfrentados, pero difícilmente puede tener lugar cuando una de las partes reclama para sí el monopolio de los valores, rechazando rotundamente que la otra disponga de alguno. Tan rotundo es el rechazo que, apurando el argumento casi hasta lo inverosímil, no es raro que esa misma parte monopolizadora tienda a considerar que es mejor tener valores, sean cuales sean, que carecer de ellos. De hecho, uno de los argumentos favoritos que tradicionalmente ha utilizado la derecha para intentar desactivar los reproches que han recibido sus miembros menos presentables es el de que “al menos no engaña a nadie” (esto se decía mucho de Fraga en su momento cuando se le censuraba su autoritarismo visceral), es decir, el miembro del que se trate defiende de manera veraz sus posiciones, aunque estas puedan resultar merecedoras de severa crítica.

Desde tal perspectiva, se entenderá mejor lo que está ocurriendo en nuestro país en estas últimas semanas: el reproche fundamental que le dirige la derecha a la izquierda no es tanto que posea una agenda oculta como que no tiene ninguna porque no le hace la más mínima falta. Le basta, prosigue este planteamiento conservador, con una sola idea: no hay más objetivo ni tarea atendible que la de mantenerse en el poder, con quien sea y al precio que sea. Se da por descontado, en aplicación de un argumento completamente lógico en el fondo, que a esa izquierda (encarnada en estos momentos por Pedro Sánchez) no le importa lo más mínimo el precio a pagar: no dispone de criterio valorativo alguno con el que poder entrar a considerar si un determinado precio es excesivo, injusto o ya no digamos —porque resultaría contradictorio— inmoral.

Muy probablemente sea lo arraigado de este convencimiento una de las razones por las que ha prendido con tanta fuerza entre amplios sectores conservadores aquel mensaje, de extraordinaria simplicidad, por el que empezábamos el presente texto. Hay que “derogar el sanchismo” porque este constituye la quintaesencia de una izquierda constructivista, a saber, la ausencia absoluta de auténticos (esto es, permanentes) valores. El reproche fundamental, de acuerdo con el marco mental que está intentando imponer la derecha, no sería por tanto que Pedro Sánchez hubiera mentido al incumplir sus promesas, sino el en nombre de qué habría actuado así, cosa que en este planteamiento no ofrece dudas: debido a su cruda sed de poder.

No está claro que la izquierda haya sabido replicar adecuadamente a todo esto. Quizá debería recoger el guante y no solo explicitar con claridad los valores por los que se guía, sino también reivindicarlos con consistencia argumentativa, en vez de acogerse al engañoso manto protector de atribuir la condición de derecho a todo cuanto reivindica, como si este fuera un planteamiento discursivo, además de imbatible, máximamente eficaz, en especial para sortear los siempre complicados debates morales. Si, lejos de incurrir en tan fácil tentación, actuara en la forma que estamos proponiendo, se vería plenamente legitimada para reclamarles a continuación a los conservadores que presentaran las razones por las que se supone que esos valores que tanto alardean de poseer (y que creen tan sólidamente fundamentados) resultan preferibles a los de los progresistas.

Quedaría así en evidencia que la frase comentada con anterioridad, aquella “yo soy una persona que cree en determinados valores”, enunciada de tal forma, sin más especificación, representa el epítome de la más absoluta inanidad teórica. O, posibilidad aún peor, la consecuencia de haber asumido, sin ser consciente quien la pronuncia, alguna variante (hay unas cuantas disponibles en el mercado de ideas) del falso dilema formulado paradigmáticamente por Ratzinger en su momento: o doctrina católica o relativismo moral.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.