Criptosujetos

La tecnología multiplica los medios para ocultarnos, para dispersarnos en otros yoes. Con alguna excepción, ¿es eso dañino? ¿No tiene algo de sanador abandonar momentáneamente la individualidad para probarse como otra u otro?

Pensemos en el señor Delouit. El señor Delouit se registró en un hotel y pidió al recepcionista que le repitiera su número de habitación cada vez que entrase diciendo su apellido. El recepcionista asintió y Deluit subió a su cuarto. “Un minuto más tarde, un hombre extraordinariamente agitado, con la ropa cubierta de barro, ensangrentado y casi sin aspecto humano, se dirige al conserje:

—Señor Delouit.

—¿Cómo que señor Delouit? Basta de bromas. El señor Delouit acaba de subir.

—Perdone, soy yo… Me he caído por la ventana. ¿Cuál es el número de mi habitación, por favor?”. André Breton recoge en Nadja esta historia, que acaso esconda una enseñanza: somos quienes decimos ser.

Por eso, porque nos inventamos y reinventamos de continuo, quizá el respeto bien entendido comience por uno mismo y se extienda a los otros yoes que anidan en nosotros, aceptando a quienes fuimos, a esas personas anteriores que sobreviven agazapadas en los recuerdos. Si asumiéramos la evolución y la posibilidad de cambio, seríamos menos reluctantes al pensamiento ajeno, más permisivos con los cambios de opinión, la pluralidad y el desvío.

Oímos que la tecnología nos cambia, pero no es del todo así. Veníamos cambiados de casa; venimos mutando desde siempre, en parte por nuestra naturaleza y en parte por decisión propia. Desde que hay humanidad, los antropólogos registran actos de representación social, dramaturgias tribales, roles en espacios colectivos. No hay cultura sin máscaras o libre de disfraces rituales. Inmemorialmente, se ha querido ser o parecer otros, en público o en privado, guardar secretos, crear apariencias, interpretar papeles, vestirse para la ocasión, adornarse, pintarse líneas en el rostro para simular fiereza, ponerse peluca, embadurnarse, pelarse o empelarse, acicalarse, emperifollarse. Cubrirse de no sé qué ropajes, como decía Juan Ramón Jiménez, quien pasó por etapas herméticas, adornadas, puras y desnudas, porque todos las cruzamos, porque la naturaleza favorece la variedad.

No pocas voces que asedian el hecho tecnológico desde la psicología o la sociología le reprochan que estimule la dispersión identitaria. Aseveración problemática, porque problemático es el muy diverso sentido que damos a la identidad. Frente a la fijeza habitual, lo cierto es que cambiamos tanto que a veces llegamos al mismo sitio y esa coincidencia nos opaca el pedregoso trayecto realizado. Es decir, la identidad podría ser una frecuencia estadística: son más los días en que me siento generoso que egoísta; suelo pensar esto, pero hoy voy a hacer aquello. Y es normal: somos promedios, recurrencias, no somos robots.

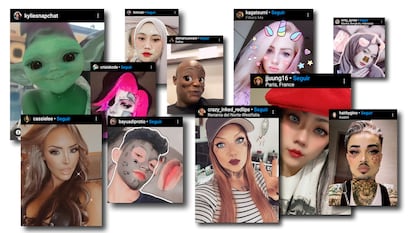

Es verdad que la tecnología multiplica los medios para ocultarnos, para dispersarnos en otros yoes: la posibilidad del anonimato o el seudónimo, la foto ambigua de perfil, el estiramiento facial vía Photoshop, los filtros de Instagram para ponerse ojos azules o cambiar el tono de piel (algo inquietantes), la posibilidad de tener varias cuentas con nombres inventados, los filtros de los teléfonos móviles que eliminan las arrugas, los sistemas de pago para no dejar huella, etcétera. Pero, con alguna excepción, ¿es eso dañino? ¿No tiene algo de sanador y vivificante abandonar momentáneamente la individualidad para probarse como otra u otro? ¿No ha movido esa pulsión divergente durante siglos nuestra afición por las novelas, las películas, el teatro o las series? ¿No nos cautivan las ficciones porque, entre otros beneficios, nos permiten descansar de nosotros mismos? Los colectivos de teatro aficionado, las fiestas de disfraces, los juegos de rol, los grupos de meditación, las multitudes lisérgicas de festivales y raves, entre otras formas de otredad grupuscular, también abandonan la unicidad por ficciones compartidas o por prácticas de vaciado del yo. Somos gigantes y cabezudos.

En su monumental novela La broma infinita (1996), David Foster Wallace lo anticipó con acierto: imaginó dispositivos para variar en tiempo real las facciones durante las videoconferencias, evitando la angustia de quedar bien ante las cámaras; describió una especie de diorama que sería adherido a la cámara, para mostrar siempre un aspecto irrefutable, perfecto, creado a partir de caras bellas. Problema resuelto. El añorado escritor entendió la raíz del problema: lo que nos interesa es permanecer ocultos y a salvo en nuestros yoes rotatorios, en nuestro laboratorio subjetivo, mientras la imagen ficcional que proyectamos cumple su función en público. “Envío mi cuerpo vestido”, anotó un personaje de Kafka, angustiado ante la perspectiva de una boda campestre. Buscamos un disfraz autónomo que nos deje perseverar en lo que somos, criptosujetos, personas encriptadas bajo una interfaz socialmente operativa.

Creo que todas estas tecnologías del disimulo son benéficas en el fondo. Nos permiten novelarnos, devenir personajes, interpretar un papel, reescribirnos temporalmente mientras mantenemos a salvo al sujeto proteico de fondo.

En un poema de 1974 que parece escrito hoy, titulado visionariamente Criptomemorias, José Ángel Valente recomendaba: “Debiéramos tal vez / reescribir despacio nuestras vidas, / hacer en ellas cambios de latitud y fechas, / borrar de nuestros rostros en el álbum materno / toda noticia de nosotros mismos”. Quizá vale la pena probarlo, probarnos y poblarnos, después de todo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.