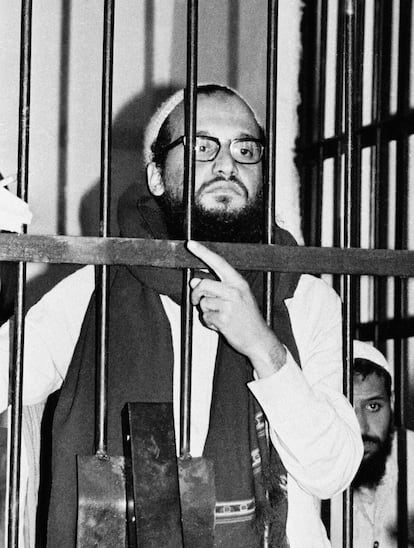

Ayman al Zawahiri, el cerebro en la sombra de Al Qaeda

El lugarteniente de Bin Laden, sin el carisma de su antecesor pero dotado de gran predicamento ideológico, fue nombrado líder de la organización en junio de 2011

El presidente Joe Biden está en racha, tras meses de dificultades. A los recientes logros domésticos (un gran plan ambiental o el desafío estratégico a China) suma ahora una hazaña con repercusión internacional: haber librado al mundo del terrorista más buscado. Un logro parecido al que en su día se apuntó otro demócrata, Barack Obama, con la ejecución de Osama Bin Laden en Abbottabad (Pakistán), el 1 de mayo de 2011. El correlato entre los dos correligionarios apunta, simbólicamente, al punto final de la organización que el 11 de septiembre de 2001 atentó contra el corazón de América. La resonancia del final del egipcio Ayman al Zawahiri, de 71 años, proporciona a Biden la épica que su mandato, hasta hace nada en horas bajas, necesitaba.

“Al Zawahiri no es carismático. No se involucró en la anterior guerra de Afganistán [contra los soviéticos] y tiene muchos detractores dentro de la organización”. Son palabras del consejero de Seguridad estadounidense John Brennan un día después de la caída de Bin Laden, sobre el considerado número dos de Al Qaeda. La sucesión estaba en el aire y Al Zawahiri, un opaco pero férreo dirigente, no parecía contar con bazas para hacerse con el mando. Pero contra pronóstico, y tras un breve interregno del también egipcio Saif al Adel, este sí veterano combatiente en la guerra afgana contra los soviéticos, la cúpula de Al Qaeda refutó las palabras de Brennan y eligió como nuevo jefe de jefes a Abi Mohamed Ayman al Zawahiri.

Al Zawahiri nació en 1951 en el barrio de Guiza de El Cairo, en el seno de una familia acomodada vinculada a la medicina. Como relata el escritor Lawrence Wright en el apasionante libro La torre elevada: Al Qaeda y los orígenes del 11-S, el joven siguió la tradición familiar y ejerció durante los años ochenta en una clínica del acomodado barrio cairota de Maadi. Al Zawahiri compatibilizó su profesión con el estudio del islam ―su abuelo había sido imán de la prestigiosa mezquita de Al Azhar, foco irradiador del islamismo político―, gracias a la temprana relación que estableció con los Hermanos Musulmanes, organización islamista ilegal en Egipto desde 1954.

Porque si Al Qaeda tenía un marchamo saudí, gracias a la fortuna familiar de Bin Laden y al tirón populista de este, su ADN ideológico fue enteramente egipcio: la avanzadilla del islamismo radical que pronto se adueñaría de parte del Magreb (Argelia, por ejemplo); la aristocracia doctrinal de la nueva yihad. Al Zawahiri pronto asumió el mando de la Yihad Islámica, fundada en 1973 y responsable del asesinato de Anuar el Sadat en 1981 por el acuerdo de paz que el mandatario egipcio había firmado con Israel.

La autoría intelectual del atentado y una estancia en prisión de tres años fueron las mejores cartas de presentación ante el iluminado saudí, con quien trabó contacto a mediados de los años ochenta en Peshawar (Pakistán). Al Zawahiri se había enrolado en la Media Luna Roja, un repliegue táctico, mitad extrañamiento mitad exilio, para huir del acoso de las fuerzas de seguridad en su país, que sojuzgaban al movimiento islamista. Peshawar era la retaguardia de la lucha contra el invasor soviético en Afganistán ―alentada por EE UU y Arabia Saudí― y donde el médico se ocupaba de los combatientes heridos. El intercambio entre ambos fue un ejercicio de ósmosis: el egipcio se convirtió en referente intelectual e ideológico, insuflando doctrina al saudí, a la sazón líder de una organización recién creada con el nombre de Al Qaeda. En 1988 ambos acuerdan la fusión de sus grupos y una década después, declaran “la guerra santa contra judíos y cruzados”. Solo tres años más tarde, sus hombres golpeaban el símbolo del poderío de Occidente: las Torres Gemelas.

Antes, en 1993, un supuesto intento de asesinato de la entonces primera ministra paquistaní, Benazir Bhutto, provocó la expulsión del país de Al Zawahiri. De allí viajó a Sudán, donde se había refugiado Bin Laden tras ser privado de su nacionalidad por sus actividades desestabilizadoras, peligrosas incluso para la rigorista corte de Riad. Con la toma del poder por los talibanes afganos, y la retirada de los soviéticos, los “ateos comunistas” dejaron de ser los enemigos en favor del impío Occidente. Desde África, los dos aliados empezaron la cuenta atrás hacia la tragedia de Nueva York: los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, que causaron 150 muertos, y que fueron el primer ejemplo de doble ataque suicida inspirado por Al Zawahiri como modus operandi de la organización. Tras el 11-S, Interpol ordenó su busca y captura como cabeza de la hidra Al Qaeda. Washington ofreció 25 millones de dólares de recompensa.

Por eso, pese a las reticencias de Brennan, el hombre que fue la mano derecha de Bin Laden lo sustituyó al frente de Al Qaeda, esa internacional del terror que enseguida abrió franquicias regionales, como la del Magreb árabe (AQMI) o los Shabab (muchachos) de Somalia: una manera de multiplicar el radio de acción con escasa inversión. Con el tiempo, algunas de estas filiales rebasaron el impacto letal de la matriz.

Entre los méritos que le valieron el liderazgo de Al Qaeda, destacan su corresponsabilidad en los atentados del 11-S, la idea de los dobles ataques suicidas que se convirtieron en sello de la organización y un tratado en el que resume su estrategia en “causar el mayor número posible de bajas” a Estados Unidos. Su odio hacia los norteamericanos se vio incrementado por la muerte de su esposa, un hijo y dos hijas en los bombardeos de represalia sobre Afganistán a finales de 2001. Desde entonces, y a pesar de permanecer, como Bin Laden, en la clandestinidad, se convirtió en el portavoz de Al Qaeda, con una clara misión: “Luchar contra los infieles que atacan las tierras del islam, con Estados Unidos y su lacayo Israel a la cabeza”. La CIA estuvo a punto de acabar con él en 2003 y 2004 en las zonas tribales de Pakistán, antes de que la aparición del aún más sangriento Estado Islámico mandara a Al Qaeda al limbo del mal, pero, por una de esas carambolas del destino, la puntilla no ha correspondido a quien declarara en su día la “guerra contra el terror” de Al Qaeda, el republicano y más combativo George W. Bush, sino a un cuitado líder demócrata necesitado de medallas. Como la que pone a su mandato la caída de Al Zawahiri.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.