Prueba y error

Vivimos en una era en la que los hechos objetivos son ignorados o cuestionados por una multitud que prefiere las falsedades y las quimeras antes que la verdad

Las pruebas han dejado de convencer. Hay gente que descree de la existencia de un piano aunque acabe de caerle encima y le haya abierto una brecha en la cabeza. Y esto no es culpa de las pruebas, ni de quienes son capaces de entender el valor fundamental que tienen para comprender la realidad, sino de nuestra propia y asombrosa idiotez como especie. Vivimos (y cualquiera puede verlo por sí mismo, si es que aún somos capaces de tomar en cuenta lo que nos informan nuestros ojos, oídos y mentes), en una era en la que los hechos objetivos son ignorados o cuestionados por una multitud que prefiere las falsedades y las quimeras antes que la verdad. Por eso abundan, ahora, tantas legiones de cándidos (usemos un adjetivo prudente) que sostienen que la Tierra es plana, que las vacunas provocan enfermedades, que los extraterrestres son los autores de las obras más preclaras en la arquitectura, el arte y la ciencia de la antigüedad, que los reptiles nos dominan de forma telepática…

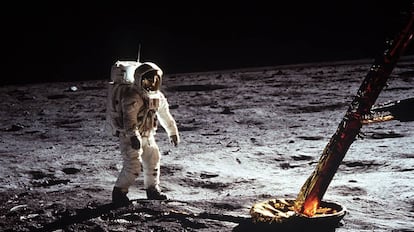

Pensemos en un caso ejemplar al respecto. La Humanidad (o, mejor dicho, esa parte minúscula de la Humanidad que es la NASA) llegó a la Luna hace ya cincuenta años. Justo la semana pasada se cumplió el aniversario de la gesta espacial por excelencia. Lo curioso de la efeméride es que, cinco decenios después de que se produjo uno de los logros tecnológicos y científicos más destacados de la Historia, abunden como nunca los sujetos que niegan de plano que aquello sucediera. Poco les importa a estos amigos de las pararruchas el caudal inmenso de pruebas irrebatibles, los testimonios directos de las miles de personas involucradas en el proyecto, las grabaciones de audio e imagen de las diferentes etapas del vuelo del Apolo 11, incluido el alunizaje y la exploración de la superficie del satélite, el material lunar recolectado y traído a la Tierra por los astronautas para su análisis, etcétera. Nada: estos remedos de escépticos (y digo remedo porque el mérito de una escéptico no es la negación por sí misma sino el cuestionamiento inteligente que busca, siempre, como meta final, llegar a la verdad) apilan algunos reparos y algunos sofismas aprendidos en un video de Youtube y lo dan por despachado. Sostienen que una mentira no es una mentira (y que, como tal, carece de valor argumentativo), sino una opinión y que esta debe ser respetada forzosamente, aunque sea una rotunda tontería. Tontería, sí. Porque puede "opinarse" que la gravedad no existe, tal y como se opinan cientos de memeces todos los días, pero igual vamos a caernos si damos un paso más allá de la cornisa del tejado de una casa. Porque la gravedad no es un asunto de fe. Esa es la diferencia entre los hechos y las opiniones. Los hechos no dependen de nuestras posturas o ideas. Son objetivamente demostrables.

Otra curiosidad, malsana esta: aquellos que no creen en los hechos y reniegan de las pruebas son, en el fondo, los seres más crédulos posibles. Porque el otro lado de la moneda de cerrar los ojos ante la realidad es obvio: el que no cree en lo demostrable cree, por consecuencia, solamente en lo indemostrable. En vibras, energías, espectros, duendes y otras oscuras divinidades. En "esencias" raciales o nacionales y en "destinos manifiestos". Y desde luego que de entre esa calaña salen los votantes de los más nocivos y crueles movimientos políticos: aquellos que deciden sus políticas basados en mentiras violentas y niegan pertinazmente la realidad. Y que citan sin saberlo a John Locke (pero no dominan su ironía) para concluir: "Si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.