Hemos dejado que las instituciones decidan cómo debemos mostrar los afectos

Me estremezco pensando en las muestras de afecto vetadas por el miedo al virus. Pero me estremezco aún más recordando el terror a besar en la calle a mi primera novia, el pavor al afecto que tantas y tantos han tenido que arrastrar durante años

Elio, Carol, Maya, Víctor.

Esta es mi lista. Son criaturas nacidas en prepandemia o pandemia, criaturas a las que quiero -por transferencia inevitable y lógica del amor que les tengo a sus madres- y a las cuales he visto en directo, pero no me he atrevido a tocar. No soy muy partidaria de besuquear a niños que no han decidido que se les besuquee (todos recordamos ese suplicio de la infancia) y agradezco que la infancia se vea, como efecto colateral de la pandemia, libre de este peso. Pero tampoco les he dado la mano para ayudarles a caminar. No he chocado los cinco con ellos. Nadie me ha dicho que no deba tocarlos -miento; una madre amiga sí me lo pidió, casi avergonzada- pero lo cierto es que no lo he hecho o lo he hecho con miedo. “Tú nacerás en un presente en el que el mundo es un regalo”, cantaba Rigoberta Bandini a su hijo en una canción compuesta durante la pandemia. “No habrá en la tierra un solo ser que menosprecie los abrazos”, decía también en la misma canción. Quiero columpiarme en la esperanza de esa letra, pero el miedo sigue flotando en esta seminormalidad; el presente como regalo se aleja, el triste devenir del abrazo se menosprecia porque no tiene una traducción económica, porque parece que el contacto físico no eleva cifras hacia la recuperación, no nos salva de nada.

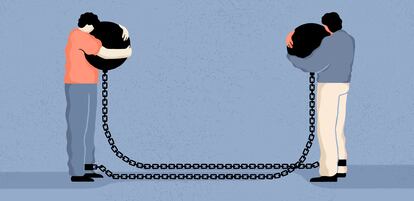

En estas últimas semanas se ha alzado una corriente que pedía en redes que, por favor, se aprovechara el tirón pandémico para no volver jamás a ese engorro protocolario de los dos besos. Y en efecto, parece que los dos besos, costumbre pegajosa y absurda que además tiene sesgo de género, se extinguirán. Lo agradezco, entiendo a la gente que quiere abolirlos. Sin embargo, siento latir al fondo muy al fondo una nostalgia por esa absurda microbiota social de gérmenes que antes nos pasábamos alegremente unos a otros. No quiero que vuelvan los dos besos a diestro y siniestro. Pero miro fijamente el cambio en el patrón afectivo y me estremezco al pensar que, de pronto, hemos dejado que las instituciones, y no el devenir natural, decidan cómo debemos mostrar los afectos (primero fue el codo, luego una mano al corazón, y todos tenían, sin excepción, algo de ridículo y, sobre todo, de insatisfactorio). Desaparecen los dos besos, entramos en una nueva era afectiva y se aúlla de desesperación por las cañas que no tomamos, mientras que se nos olvida preguntarnos por el alejamiento de nuestras carnes, nuevo puntapié que aísla a unos individuos demasiado aislados ya. Pienso en unos chalecos para perros que venden por internet, una prenda que comprime un poco el cuerpo del animal provocando un efecto supuestamente relajante, que calma el terror a los fuegos artificiales. Los vi hace años, y no encontraba explicación a esa relación entre presión corporal y calma, pero ahora lo entiendo: el chaleco aprieta el cuerpo como un abrazo perpetuo.

Dice Jesús Adrián Escudero en su artículo Hacia una fenomenología de los afectos, que el universo de las afecciones y las emociones no goza de buena prensa en la historia de la filosofía. Estigmatizados desde Platón y arrinconado por Descartes por no poder aportar conocimiento verdadero, los sentimientos no tienen cabida en los tratados filosóficos. Son difusos, ambiguos, no encajan en el modelo de filosofía apegado a la certeza del conocimiento matemático. Y sin embargo, qué surco inmenso se va labrando poco a poco en el terreno de los afectos de nuestra sociedad. Y sin embargo, qué importante es que al menos observemos ese surco.

En estos últimos días, estando de vacaciones en la isla en la que crecí, una amiga de siempre me contó que había digitalizado los vídeos de nuestra adolescencia. Pinchamos la memoria externa en el ordenador y las que fuimos en el pasado cantaron a cámara, se emborracharon, bailaron. Las vimos caminar por plataneras que ahora son autopistas. Y de pronto aparecí a los dieciséis, sentada en las rodillas de la que fue mi primera novia. Estábamos esperando en la antigua terminal de guaguas, acompañadas de amigos, camino de una acampada. La imagen me golpeó: esa adolescente que fui intentaba sonreír, pero estaba aterrada, pálida. Supe lo que le sucedía: Estábamos en mi barrio y tenía miedo de que alguien nos viera. Recuerdo a un señor llamándonos guarras a gritos en mi calle, las venas de su frente como a punto de explotar de odio. Recuerdo a una amiga del instituto que me retiró la palabra. Y recuerdo, con un pinchazo dentro, sentirme tentada a cortar con mi novia por el simple hecho de no poder mostrarle mi amor en público. Me frustraba no poder vivir uno de mis primeros amores como otros vivían los suyos. “En Coruña han matado a un chico de 24 años x ser homosexual. X favor, nada de besos en la calle, ni la mano ni nada!!!”, le escribía una madre, hace unos días, a su hijo gay. El mensaje se archicompartió. El país se estremecía y se tiraba los trastos a la cabeza por el asesinato homófobo de Samuel Luiz. Añado estas otras demostraciones de afecto suspendidas en un limbo a esa lista de besos y abrazos que no hemos podido dar, a ese cubo que rebosa de miedo. Y subrayo, démonos cuenta: esta seminormalidad sin cercanía ha sido la normalidad perpetua de mucha gente.

¿Dónde quedarán todos esos abrazos reprimidos? ¿Se nos irán juntando hasta clavársenos en el apéndice, como le decían de niño al escritor Roald Dahl que sucedía con las cerdas que se soltaban del cepillo de dientes? ¿Qué partes del cerebro, a falta de abrazos en esa normalidad que nunca llegará, se volverán aristas, qué masa de la materia gris mermará hasta devenir en una papilla sin sabor?

Y pienso en cuáles serán vuestras listas, mientras repaso los nombres de las mías como quien se duele por el dinero no gastado en causas felices:

Víctor

Elio

Maya

Carol

Y añado a las personas mayores a las que he temido abrazar:

Isabel

Asun

Y aún hay más, pues hubo en el pasado más abrazos que debí mantener en la oscuridad por miedo a una reacción social que también es un virus, y que hoy sigue siendo causa de muerte:

Miriam

Eli

Eva

Ojalá vuestra lista no sea larga. Ojalá no tengáis que verter muchos nombres en ese cubo de miedo. Dijo el poeta mexicano Eduardo Lizalde, y recito yo por dentro:

“Que tanto amor queme sus naves / antes de llegar a la tierra. / Es esto, dioses, poderosos amigos, perros / niños, animales domésticos, señores / lo que duele”.

Sabina Urraca es periodista y escritora. Su último libro es ‘Soñó con la chica que robaba un caballo’ (Lengua de trapo).

Suscríbete aquí a la newsletter semanal de Ideas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.