“El turismo es una batalla que no se puede ganar”: la destrucción de las ciudades es la nueva obsesión generacional

Si hace cincuenta años el cine y la música pensaban en recibir y agradar al turista, hoy una nueva generación de escritores, cantantes y cineastas hablan desde el punto de vista de los hijos de unas ciudades arrasadas por apartamentos turísticos y negocios cerrados

En un fragmento del documental Llámale Jess, el cineasta Jesús Franco, que rodó películas como Drácula, Virgen entre los muertos vivientes u Operación cocaína con Christopher Lee a orillas del Mar Menor, pasea por una pequeña feria en cualquier localidad turística del Levante español, mientras comenta con entusiasmo las atracciones: “Todas estas guarrerías, los trenecitos y los aparatos espantosos y miserables haciendo un ruido siniestro e imposible de soportar producen la impresión de un mundo simpático, popular y muy abierto”, afirma el director, que continúa diciendo que solo en ese tipo de localizaciones se esconde el verdadero carácter del país.

Su enfoque es similar al que J.G. Ballard, otro autor de culto, aplicó a uno de sus mejores cuentos, Días maravillosos (1978), en el que miles de turistas británicos quedan atrapados en las Islas Canarias durante lo que parece un fallo de las aerolíneas, solo para descubrir al final que los gobiernos han decidido que es más rentable costearles unas vacaciones indefinidas que asumir los gastos que producirían en sus respectivos países. Franco y Ballard miran al turismo y sus efectos con la fascinación que provoca cualquier fenómeno kitsch: puede que sean manifestaciones de un sistema económico injusto, pero, al menos en su superficie, resultan divertidos.

Pero en 2024 estos enfoques resultan tan anacrónicos como el del viajero decimonónico que recorre una Andalucía exótica y orientalizada (un espíritu que va de Washington Irving a Gerald Brenan) o el de las españoladas de Alfredo Landa. En 2024 una parte enorme de la población ha experimentado en sus propias carnes los efectos devastadores del turismo sobre el mercado de trabajo, el tejido urbano, la desigualdad social o el patrimonio cultural y natural. Apenas queda espacio para voces que aborden su lado más pintoresco o que se coloquen del lado del turista (salvo, quizá, para mostrar sus contradicciones o su tristeza, como en Aftersun).

Hoy quienes escriben y publican son las hijas de quienes “construyen los hoteles para los guiris”, como Andrea Abreu (Panza de burro) o Ana Geranios (Un verano sin vacaciones), cantan quienes han visto cómo su ciudad, según sus propias palabras, se ha convertido en “un despropósito”, como Hidrogenesse (Ciutat de Sorra) y Maria Jaume (Nostalgia Airlines) y, como ya hiciera Rafael Chirbes, se siguen escribiendo novelas sobre pícaros salidos de cañaverales que hicieron negocio a costa de sus vecinos (El holandés de Elisa Ferrer o Los guapos de Esther García Llovet).

Del viajero decimonónico al paraíso camp

Aunque las primeras quejas contra los turistas pueden leerse en textos de mediados del s. XIX (cuando el irlandés Charles Lever maldecía “los rebaños de esas criaturas que merodean por las ciudades italianas”) y de intelectuales como el antropólogo Levi-Strauss ya detestaban hace décadas “los viajes y a los viajeros”; en España es complicado hablar de turismofobia hasta alrededor de 2014, año en que Google recoge un espectacular aumento en el uso de esta palabra, particularmente en Baleares.

No es extraño que la turismofobia haya tardado en aparecer: en España, durante décadas, hemos sido educados para complacer al turista. Lo confirma Ana Fernández Cebrián, autora de Fábulas del desarrollo: capitalismo e imaginarios sociales en España y profesora en la Universidad de Columbia: “Según el ministro Fraga, los españoles debían ser instruidos en una nueva pedagogía del ocio que incluía el turismo. El cine, la televisión y la propaganda eran vehículos imprescindibles para convertir a los ciudadanos en agentes participantes de la actividad turística, definida en 1965 como una empresa nacional. En las campañas sobre cómo tratar a los visitantes extranjeros emitidas a mediados de los sesenta, los personajes locales que debían ejercer como anfitriones en localidades consideradas de interés turístico recreaban la identidad de las comunidades rurales de un modo peyorativo”.

Si algo resulta innegable es el éxito de campañas como aquellas, al menos en términos macroeconómicos, y es que, como también indica Fernández: “Las divisas en forma de remesas enviadas por los trabajadores emigrados y las que reportó el turismo, que pasó de siete millones y medio de visitantes en 1961 a más de 17 millones en 1966, fueron decisivas para el crecimiento económico del país”. El turismo fue aprovechado por los tecnócratas de la dictadura para reforzar la idea del ‘milagro económico’: “una hoja de ruta para una sociedad de consumo post-ideológica, cuya legitimidad no descansaba en la voluntad popular democrática sino en la eficacia para garantizar el desarrollo”.

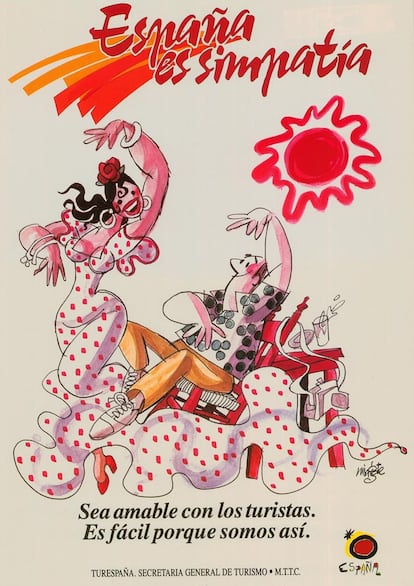

A pesar de que el turismo resultó fundamental para la legitimación tramposa del último periodo del franquismo, la llegada de la democracia no alteró su modelo de crecimiento y publicidad que, como señala la profesora “ha continuado hasta hoy” (con decenas de campañas financiadas por los sucesivos gobiernos, como la que, en 1988, tuvo por eslógan “España es simpatía. Sea amable con los turistas. Es fácil porque somos así”).

Es sencillo deducir que un negocio tan lucrativo y que crece tan deprisa fue (y es) un caldo de cultivo perfecto para pícaros y aprovechados de todo tipo. Ya los describió Rafael Chirbes que, desde su terraza en Beniarbeig observaba con un catalejo cómo crecían las grúas sobre buena parte de la costa valenciana, pero el tema no se agota, como demuestra El holandés (Tusquets, 2023), de Elisa Ferrer. Esta novela reconstruye la venta fraudulenta de una parcela en Benidorm, pero, sobre todo, gracias al personaje sin escrúpulos de Rafael, retrata a parte de una generación que pasó su infancia asomándose a las playas con recelo (eran tierras poco productivas, insalubres, recorridas por pescadores pobres y otros buscavidas) para terminar obsesionándose en su madurez con la explotación de cualquier terreno en primera, tercera o séptima línea de playa.

Ferrer cree que los habitantes de las zonas en que despegó el turismo de masas también son responsables de buena parte de lo que ha sucedido en ellas y pone ejemplos actuales: “En mi barrio [Valencia], hay particulares que han comprado bajos, los han reformado y los alquilan como pisos turísticos para lucrarse, sin pensar en la ciudad que están dejando a sus hijos. Incluso un amigo, que vive fuera y viene de vez en cuando, está buscando piso para sacar la máxima rentabilidad. Así que figuras como la de Rafael tendrían poca cabida en la sociedad actual porque estafaban con métodos analógicos y un nivel de cutrerío imposible de pasar por alto, pero pillería siempre la ha habido y siempre la habrá. Eso sí, ellos accedieron a solares en primera línea en lugares donde ya no queda ni un metro cuadrado”.

No obstante, de acuerdo con la aceleración generalizada del sistema económico y con unos mercados que conquistan cada vez más espacio y más tiempo, el turismo cada vez se aleja más de su aspecto clásico (el de “la colchoneta y la crema solar” en lugares construidos específicamente para ello) y toma la totalidad de los barrios: “Antes había ciudades y zonas turísticas que crecieron para complacer al turista (y al jubilado); esa era su identidad. Las poblaciones de costa, algunas casi fantasmas, con sus edificios cerrados en invierno, se llenaban de vida en vacaciones. Lo que ocurre ahora es que el turismo se alarga a todo el año”, comenta Ferrer. “Además, coloniza lugares que antes eran de paso o no estaban en el mapa. Conquista barrios, expulsa a los vecinos, arrasa a su paso con negocios locales, con el parque de viviendas, sube el precio de los alquileres, de las compraventas, mina el ADN de las ciudades y convierte el bar de siempre en un café de especialidad, la tienda de ultramarinos en un alquiler de bicis o en una barbería o en una tienda de ropa de segunda mano y esa esencia que atrajo a los turistas en primer lugar, termina por desaparecer”.

El trabajador precario, la ciudad arrasada

En el ensayo Estuve aquí y me acordé de nosotros (Anagrama, 2024), Anna Pacheco aborda la industria del turismo en Barcelona desde la perspectiva de miles de trabajadores y trabajadoras de hotel que ni siquiera pueden vivir en la ciudad cuya marca están contribuyendo a crear. Esta es una de las constataciones más desoladoras del libro: a diferencia del obrero del viejo modelo industrial (que tuvo por paradigma aquel lema de Henry Ford, “Quiero producir coches que mis trabajadores puedan comprar”), el trabajador del sector turístico no podrá permitirse jamás aquello que su fuerza de trabajo produce (o solo excepcionalmente, a modo de recompensa, y por eso, ccomo narra Pacheco, muchos trabajadores de hotel se sienten traidores cuando se convierten en huéspedes).

Otra de las conclusiones de la periodista y escritora es que, con excepciones, el discurso de los gerentes, muy relacionado con la cultura del esfuerzo a pesar de que dentro de estas empresas apenas existen mecanismos de promoción interna, ha calado en los trabajadores: muchos no son conscientes de qué derechos les están siendo hurtados (en general, en este sector se trabaja más horas y se cobra menos que la media) o prefieren hacer malabarismos pluriempleándose antes que afiliarse a un sindicato.

Aunque al final de su texto Pacheco propone algunas opciones para “construir, en definitiva, alternativas a un consumo desesperado, de evasión”, la autora reconoce que es muy complicado dar con ellas, porque el turismo también es una cuestión de clase para quienes no trabajan en el sector. Y es que al turista se le ofrece, aunque temporalmente, como simulacro y previo pago, todo aquello de lo que el ciudadano asalariado ya apenas dispone (tiempo libre, cuidados, espacios agradables…) porque desde hace años también padece el repliegue de los servicios públicos y el deterioro de sus propias condiciones de trabajo.

Carlos Ballesteros y Genís Segarra, integrantes del grupo Hidrogenesse y autores de Ciutat de Sorra, un disco de diez canciones que funcionan como pequeñas narraciones sobre la Barcelona contemporánea, también son pesimistas: “El turismo no se puede hacer bien. Es una batalla sin fin que nunca va a ganarse. Nadie piensa en los demás y nadie piensa en el futuro. Ni cuando se hace turismo ni cuando se vive del turismo. Todos aprovechamos la oportunidad”.

Su disco, que acompañaba una exposición del artista y escultor David Bestué con el mismo título, forma parte de la reciente ola de obras críticas con el turismo. Ellos explican que no se puede entender su ciudad sin los efectos nocivos del turismo y detallan así sus motivaciones: “En Ciutat de Sorra, al intentar retratar Barcelona y documentar sus cambios en las últimas décadas, el turismo aparece como la principal causa de tensiones y hostilidad, sustituyendo a los conflictos de clase de la revolución industrial. El espíritu de la Rosa de Foc de los revolucionarios de principios del siglo XX se traslada a los activistas anti-turismo que empezaron a vandalizar obras de Gaudí y otros atractivos”.

También desde Barcelona, Maria Jaume acaba de lanzar Nostàlgia Airlines, un disco en el que explora su relación íntima con un fenómeno que, como mallorquina, siempre la ha interpelado. “La elección de este tema no ha sido una decisión muy meditada, sino que salió desde mi malestar y mi convivencia en dos entornos masificados. No hace falta hacer trabajo de campo para comprobar cómo tu calidad de vida va disminuyendo y la ciudad donde vives se va despersonificando y se va preparando cada vez más para aquellos que la visitan y tú como residente vas perdiendo facilidades”, comenta la cantante. “Soy bastante joven y recuerdo que de pequeña frecuentaba unos sitios que ahora ya no se sienten nuestros. Es muy triste presenciar cómo una isla o una ciudad se va desdibujando”, añade la autora de temas como Hoteles, sol y playa.

Si el disco de Jaume, desde su título y su atmósfera sonora, está dominado por la nostalgia, es porque también ella considera que lo que ha ocurrido podría haberse evitado: “La canción Cala Rajada 1964 está inspirada en el documental Estrangers de Elisa Banal. El documental retrata a Bel, una mujer que abrió una de las primeras pensiones en los años sesenta y explica las relaciones de amistad que surgían con sus clientes, cómo la invitaban a Alemania y ella los visitaba, cómo la ayudaban a fregar los platos en la pensión y cómo las locales disfrutaban de ver los vestidos y los bikinis que llevaban las alemanas. Me pareció una postal preciosista de lo que empezó siendo y lo que hubiese podido ser a día de hoy. Y por eso quise compararlo con el fenómeno extremo que vivimos ahora”, desarrolla Jaume.

Si bien todavía se discute sobre los límites que se deberían imponer a una industria que está consumiendo nuestros recursos, nuestras ciudades y nuestras vidas, voces como las anteriores aportan miradas nuevas desde posiciones ya no tan inesperadas. El turismo es un problema tan amplio que hace tiempo que saltó desde las páginas de economía y sociedad de los periódicos a los estantes de las librerías, a los cines y hasta a las mejores canciones pop. “Es triste que la única manera de soportar el mundo sea salir de él de vez en cuando”, concluyen los Hidrogenesse.

Puedes seguir ICON en Facebook, X, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.