Las ‘bestas’ de San Francisco: el millonario que encerró la casa de su vecino en una verja de 13 metros de altura

La resistencia numantina de un humilde habitante en un barrio californiano de nuevos ricos frenó, en 1876, los planes inmobiliarios del magnate Charles Crocker, quien, tras varios intentos de desmotivar a su rival, decidió rodear su vivienda con una valla de madera

El miedo al vecino y otros depredadores próximos no pasa de moda: ahí está As bestas, nominada a 17 Premios Goya e inspirada en hechos reales, que trata exactamente este tema. Pero hay otro caso, anterior y más lejano, en que este miedo se tradujo en delirio arquitectónico.

La historia empieza con Nicholas Yung, hombre que en 1876 se interpuso en los planes inmobiliarios del magnate Charles Crocker. Nacido en Alemania, Yung había migrado en 1848 a Estados Unidos en busca de oportunidades. Y las encontró. Tras años de esfuerzo y trabajo duro, reunió riqueza suficiente para poner en marcha en la ciudad de San Francisco uno de esos negocios que siempre tienen futuro: una funeraria. Gracias a ella, se pudo mudar junto a su esposa Roseta a una parcelita en lo alto de la colina de la calle California (en la intersección con la calle Powell), donde se construyeron una casita con jardín que, además, tenía unas vistas envidiables, con el Golden Gate al norte, la bahía de San Francisco al este y la ciudad al sur.

Tan atractiva era esa zona que pronto otras personas más acaudaladas se interesarían en ella. Charles Crocker (1822 – 1888) había hecho su fortuna a costa de mano de obra extranjera y muy barata, como uno de los cuatro grandes inversores en el gigante ferroviario Central Pacific Railroad, cuando los trenes iban a ser la siguiente gran industria americana. Tras ello, sus socios y él pensaron que un buen lugar para construir las viviendas más exclusivas de San Francisco era aquella colina, por su panorámica, la tranquilidad que ofrecía, la proximidad a la ciudad financiera y la conexión que preveían llevar a cabo con la instalación de un teleférico. El exgobernador republicano Leland Stanford se mudó allí, igual que haría el también empresario ferroviario Mark Hopkins, Jr. En un alarde de poder, Crocker se hizo una mansión aún más arriba de la colina, de casi 23 metros de altura y más de 1.000 metros cuadrados de extensión. Justo pegado a los Yung. El barrio comenzó a ser conocido como Nob Hill, traducible como “la colina de los ricos” (nob, en jerga anglosajona, significa “persona rica y distinguida”).

Para la instalación de todas estas ostentosas viviendas, Crocker y sus socios no habían encontrado demasiada resistencia de los antiguos residentes, pero en la esquina noreste de su propia manzana, al empresario, que llevaba adquiridas 12 parcelas de 13, le surgió un enemigo inesperado. La casa de Yung era ridícula en comparación con esos inmuebles gigantescos que surgían a su alrededor. Sus vistas ya no eran tan buenas por culpa de ellos, para empezar. Y a Crocker, como magnate y gestor de un barrio exclusivo, tampoco le gustaba que una familia de clase trabajadora estropease el marco incomparable que se cernía ante él. Le ofreció 3.000 dólares (con la inflación, el equivalente a más de 83.000 dólares actuales; es decir, más de 78.000 euros) a Yung para que, como sus antiguos vecinos, se fuera. Pero no iba a ser tan sencillo. Y no es que Yung fuese ningún activista contrario a la gentrificación: simplemente, oyó que Crocker había pagado a otro la despampanante cifra de 25.000 dólares por el terreno de su casa, de manera que aspiraba a una mejor oferta.

La negociación se fue enquistando progresivamente. Crocker subió a 6.000 dólares primero y a los 9.000 después, pero el lucrativo precedente, que tal vez era un rumor o tal vez era cierto, había convencido al hombre de la funeraria de que debía mantenerse firme. Según diarios de la época, Yung anunció que se conformaría —en el amplio sentido del término— con 12.000 dólares.

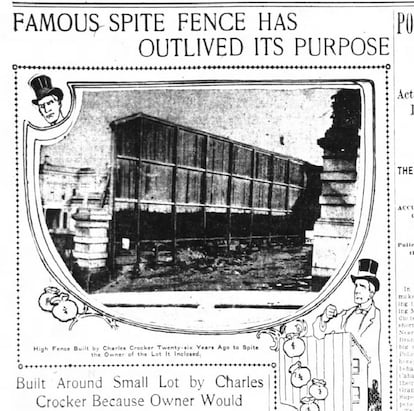

La cifra era asequible para Charles Crocker, pero no para su orgullo. Molesto porque un humilde inmigrante le ganase el pulso, el magnate subió el tono: dio instrucciones a sus trabajadores para que los escombros resultantes de la dinamita que estaban detonando para nivelar la colina se condujesen hacia la casa de los Yung. Aquello no surtió efecto, y Crocker incrementó las hostilidades, invirtiendo 3.000 dólares (la cantidad que no quiso añadir a su última oferta) en instalar una valla de madera de casi 13 metros de altura para cubrir el hogar de la familia.

Memento mori

La instalación de una valla erigida con el propósito único de enervar a un vecino (que en inglés tiene concepto propio, spite fence o spite wall, algo así como “muro del desprecio”) está actualmente penada por la ley, pero no en la California del siglo XIX, para desgracia de Nicholas Yung y los suyos, que debieron acostumbrarse a vivir sumidos en la oscuridad, sin las vistas ni el aire fresco de aquel hogar de sus sueños que habían adquirido tiempo atrás.

El disparatado montaje se convirtió en una auténtica atracción turística gracias al teleférico, de igual forma que la resistencia numantina de Yung, a quien no le costó ganarse a la opinión pública, adquirió rango de símbolo de la lucha entre el hombre de a pie y la voraz maquinaria capitalista. El periódico The San Francisco Chronicle llegó a referirse al muro como un “crimen” y un “monumento a la maldad”.

Desde las páginas de ese mismo diario, Yung recogió el guante y retó a su rico vecino a que construyera un muro más alto: según él, su plan era colocar en lo alto de su casa una bandera con calaveras y huesos junto a un ataúd gigante, como anuncio para su funeraria y también como un recordatorio de la muerte que espantase a los millonarios del barrio. No consta que Yung cumpliera su amenaza, pero en 1880 hizo propia la advertencia sobre la fugacidad de la vida y falleció.

La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar: a Roseta, su viuda y cómplice en esta lucha quijotesca, tampoco le dio la gana vender. Charles Crocker moriría ocho años después sin ver cumplidos sus deseos. La señora Yung, además, rechazaría también ofertas de una lavandería china y de una empresa de publicidad. Desgraciadamente, ella tampoco viviría para ver la retirada del muro pese a sus apelaciones al Ayuntamiento, al no existir una legislación específica. A su muerte en 1902, The San Francisco Chronicle dedicó un editorial a los herederos de Crocker por haber “preservado el testimonio de rencor” del millonario y mantenido su “legado de odio”, en lugar de derribarlo.

Los hijos del matrimonio, sin embargo, sí se entendieron rápidamente con la familia Crocker y vendieron el terreno por una cantidad no revelada. El muro del desprecio cayó en 1905… como caería toda la nueva propiedad un año después, con el famoso terremoto de San Francisco, de entre 7,5 y 8 grados en la escala Richter, el cual dejó al menos 10.000 muertos. Tras el fatídico suceso, el espacio fue donado a la caridad y sobre él, actualmente, se erige la iglesia episcopal Grace Cathedral. El templo se reconoce, entre otros motivos, por haber acogido uno de los discursos de Martin Luther King, un concierto religioso de Duke Ellington o haber servido de escenario en películas como Bullitt (1968), La trama (1975), El hombre bicentenario (1999), Mi nombre es Harvey Milk (2008) o Venom: Habrá matanza (2022).

Temerás a tu vecino

A partir de 1956, el Estado de California promulgó una ley que prohibió definitivamente la instalación de muros de desprecio; esto es, sin mayor función que la de quitar vistas a un vecino para molestarle, en sintonía con la mayoría de Estados del país, que las limitan a un máximo de 6 pies (1,83 metros). Ello no ha sido óbice, valga la redundancia, para que otros ciudadanos explorasen modos creativos de fastidiar al prójimo. También en California, la justicia tuvo que intervenir para dictaminar que la plantación de árboles altos en el límite de una propiedad se consideraban otra forma de muro de desprecio, después de que un residente de California respondiera así a la reforma que un vecino había hecho en su casa para poder ver el monte.

En 2008, un granjero de Utah colocó tres coches viejos en vertical a modo de valla entre su explotación ganadera y los vecinos, que, según él, se habían quejado de las moscas y el polvo, pero no eran partidarios de instalar una cerca (pagada a medias) porque les gustaba ver su jardín, los caballos y el ganado. El granjero llamó a su obra Redneck Stonehenge, en alusión al célebre monumento megalítico de Reino Unido y a los sureños conservadores (rednecks), aunque afirmó que su intención era solo recordar a los nuevos habitantes de la zona que aquello era el campo y que los coches no se quedarían ahí de manera permanente.

La historia muestra que los muros de desprecio también pueden levantarse para uno mismo: tal fue la enseñanza del irlandés Robert Rochfort, conde de Belvedere, que en el siglo XVIII construyó el hoy conocido como Muro de los Celos en la ciudad de Mullingar con el fin de no ver la enorme mansión que su hermano George (sospechoso, para más inri, de haberse acostado con su mujer) se había construido delante de su casa.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.