“Una mierda nivel Temu”: por qué las ‘mejoras’ de Trump a la Casa Blanca indignan a historiadores, comentaristas y expertos

El presidente de Estados Unidos lleva a cabo el mayor cambio que ha experimentado la residencia presidencial desde Harry S. Truman y muchos ven en su mastodóntico proyecto un símbolo de sus políticas

Tras la investidura de Trump el pasado enero, los comisarios de la colección de arte de la Casa Blanca iniciaron una peculiar búsqueda del tesoro en el inventario de adornos y muebles de la residencia. Oro, el presidente quería oro, y entre los diversos candelabros, figuras de vermeil y demás objetos relucientes que le mostraron, el propio Trump luego se encargó de escoger aquellos que le gustaban más para el Despacho Oval.

Se conoce que no le bastaron. Un mes más tarde, en febrero, las imágenes de su tensa audiencia con el presidente Zelensky desvelaron que había sustituido la famosa hiedra sueca que llevaba décadas sobre la repisa de la chimenea (uno de los símbolos de la Casa Blanca) por nueve piezas de la colección de antigüedades: cinco adornos de plata dorada que le regalaron a Eisenhower; dos cestas estilo Imperio de Nixon y dos de los centros de mesa en bronce dorado que James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, les encargó a unos orfebres de París.

Según se vio ese mismo día, Trump también había mandado trasladar a su despacho unos espejos dorados e incrementar el número de retratos de sus predecesores que tenía Biden (al fin y al cabo, los marcos también son dorados).

Pero cuando solo dos meses después recibió allí al presidente de Israel, ningún historiador supo identificar las guirnaldas con las que de pronto se vio que estaba decorada la chimenea. Tal y como averiguó por fin el Wall Street Journal, Trump se las había encargado al mismo ebanista de Florida al que contrató para decorar su opulenta mansión de Mar-a-Lago, John Icart, enviado desde Florida a Washington a bordo del Air Force One tras un nuevo arrebato presidencial de horror vacui.

“Había que darle un poco de vidilla”, explicaba poco después el propio Trump al mostrar en Fox News unos querubines que había añadido también al despacho.

La fiebre del oro

El equipo de doradores del presidente ha estado muy ocupado desde entonces. En la reunión que volvió a mantener este verano con su homólogo ucraniano, las guirnaldas de la chimenea se habían extendido a las paredes, mientras que molduras que antes eran blancas se habían vuelto doradas. Lo mismo ha empezado a ocurrir en otros espacios como la Sala del Gabinete, reformada al igual que el despacho en lo que Trump considera un símbolo de esa “Edad Dorada” que prometió en el discurso inaugural de su presidencia. “Se ha convertido en un lugar realmente bonito”, comentó de esta última salsa durante una reunión con sus secretarios.

Luego, les preguntó a estos que les parecían las nuevas molduras doradas del techo, y aunque no se sabe que le dijeron, muchos de sus compatriotas han estado encantados de contestarle. El interiorista David Netto, por ejemplo, ha descrito el nuevo y dorado Despacho Oval como “un infierno a lo Ceaucescu”, mientras que el experto en moda Derek Guy se ha burlado del aspecto amorfo que presentan los serafines que hay sobre las puertas cuando se les mira de cerca. “Una mierda nivel Temu”, escribía en una de sus publicaciones virales en X. Al examinar la mesa donde Trump suele recibir a sus visitas, otros tuiteros descubrieron que tiene unos pisapapeles en forma de monedas de oro con su apellido grabado en letras mayúsculas (las ha hecho un fabricante de estuches para billetes de Las Vegas), y si bien se supone que las opulentas molduras proceden del taller de su ebanista, su diseño es casi idéntico al de unas que se venden por cinco dólares en Alibaba.

Llegan las grúas

No es que entre los antecesores de Trump no haya habido otros amantes de los interiores caprichosos. A finales del siglo XIX, por ejemplo, el presidente Chester Arthur llenó el edificio de las lujosas vidrieras de Tiffany, y en su día ya se criticó la costosa redecoración que llevó a cabo la primera dama Nancy Reagan, quien en plena crisis económica de 1981 encargó un total de 4.370 piezas de porcelana para la residencia.

Sin embargo, lo que algunos denominan el estilo “gilt-y” o “deplorablecore” de Donald Trump está a punto de alcanzar unas dimensiones bastante inusuales. Este lunes, comenzaron las demoliciones de la parte del Ala Este donde va a construirse el gran salón de baile que el presidente prometió en agosto, un edificio de 8.361 m2 y con un aforo de más de 650 personas que, ya en 2010, cuando ni siquiera era candidato, Trump le ofreció gratis al presidente Obama para que así hubiera un espacio digno en el que celebrar los banquetes de Estado y otros eventos similares (en el actual comedor de gala entran menos de 200 personas, lo que en la práctica suele obligar a celebrarlos en grandes carpas).

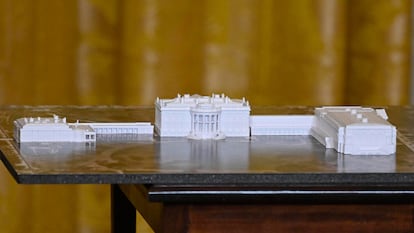

Por ahora, los casetones, columnas y candelabros dorados del espacio (muy parecidos al salón de baile de Mar-a-Lago) existen solamente en los renders del proyecto, pero muchos expertos ya han expresado su preocupación por lo que, guste o no, será el mayor cambio que ha experimentado la arquitectura de la Casa Blanca desde tiempos del presidente Truman, quien demolió la mayor parte del interior para reformarlo. “Sé que a nuestro presidente le gustan los superlativos, y esto es superlativo. Nunca antes se había visto algo así, en absoluto. Esto eclipsa todo lo que se ha hecho en el inmueble”, declaraba en agosto Edward Lengel, ex historiador jefe de la White House Historical Association, al lamentar en un programa de la cadena NPR el desproporcionado tamaño de un anexo que romperá la armonía del conjunto al “rivalizar con el de la residencia presidencial en sí”.

Costará 250 millones de dólares y, como Trump quiere inaugurarlo antes de dejar la Casa Blanca en 2029, se ha saltado las consultas que normalmente se llevan a cabo antes de abordar estos proyectos tan aparatosos. El presidente había asegurado que no se alteraría ninguna de las estructuras ya existentes, pero en las fotos de las obras se ve que las grúas ya han echado abajo una parte del Ala Este. “Creo que esto va más allá de adornar la chimenea de la Casa Blanca con un poco de pan de oro”, opinaba en el Washington Post el historiador John A. Lawrence, antiguo jefe de gabinete de la demócrata Nancy Pelosi. “En realidad refleja su concepción monárquica y autocrática del cargo”.

El jardín de Jackie

No es la primera vez en lo que va de año que Trump demuestra ser bastante menos nostálgico de los viejos tiempos que lo que podría sugerir su salón Beaux Arts, un estilo histórico que junto a otros de tipo neoclásico además ha ordenado que sea el preferente para los edificios federales: en agosto, firmó la orden ejecutiva “Make Federal Architecture Beautiful Again” —hagamos la arquitectura federal bonita de nuevo— para favorecer esos estilos clásicos y acabar con la arquitectura “brutalista” o “moderna”.

Si al anunciar su salón de baile dijo “adorar” el diseño de la Casa Blanca, en este segundo mandato el presidente también se ha cargado ya uno de los sitios más emblemático de este lugar: la antigua rosaleda del jardín, creada en los años sesenta por la jardinera “Bunny” Mellon y reconvertida en lo que ahora podría pasar por una plaza dura madrileña.

Inaugurado el pasado abril a propósito del anuncio de sus aranceles al planeta, el patio que mandó pavimentar sobre el césped está diseñado, de nuevo, a semejanza del que tiene en Mar-a-Lago, (lo ha decorado con las mismas sombrillas y sillas de exterior), aunque en las redes sociales también lo han comparado con la terraza de un café Panera Bread en un campus estudiantil.

Más que una reforma, muchos de sus compatriotas los consideran un auténtico sacrilegio, algo que se entiende mejor si se tiene en cuenta que la rosaleda era uno de los remanentes de los años de Jackie Kennedy, artífice de la que aún hoy está considerada una de las mejores fases del interiorismo de la Casa Blanca.

En 1961, horrorizada al mudarse allí y descubrir que la residencia parecía “amueblada por tiendas de descuento”, la entonces primera dama creó un comité de expertos en bellas artes y empezó a restaurar el carácter histórico del edificio, recomprando para ello algunos de los muebles que habían pertenecido a los antiguos presidentes (antes de Jackie, los muebles de la Casa Blanca no estaban protegidos y solían salir a subasta) o convenciendo a las familias que los habían heredado para que los donasen. Fue ella, por ejemplo, quien recuperó los preciosos sillones de Bellangé que el presidente Monroe encargó en 1817 para el Salón Azul, o quien mandó colocar en el Despacho Oval el famoso escritorio de roble (el Resolute Desk) que la reina Victoria le regaló al presidente Rutherford B. Hayes y que desde entonces ha seguido utilizando la mayoría de los presidentes.

Su ambiciosa reforma gustó mucho. En febrero de 1962, más de 80 millones de espectadores siguieron la visita guiada que grabó Jackie para la cadena CBS, un programa que cimentó su fama de mujer de gusto exquisito y por el que además acabó llevándose un Emmy. “En la Casa Blanca todo debe tener una razón de ser”, explicaba Jackie en la revista Life en esa misma época. “Sería un sacrilegio solo ‘redecorarla’, una palabra que detesto. Hay que restaurarla, y eso no tiene nada que ver con la decoración. Es cuestión de erudición”.

La misma filosofía guio años después a Laura Bush al supervisar la restauración del Dormitorio Lincoln, vuelto a amueblar con piezas de la época de este presidente a partir de fotos y documentos históricos. En 2009, los Obama actualizaron la colección de la Casa Blanca con las pinturas de artistas americanos de la segunda mitad del siglo XX como Edward Hopper, Ed Ruscha, o Jacob Lawrence, el primer afroamericano en formar parte del MoMA, y ensancharon lo que en el edificio se tenía por histórico o tradicional al incluir piezas de cerámica del arte indígena americano.

Con Trump, el criterio que manda es el oro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.